Immigrés et descendants d'immigrés Édition 2023

Les discriminations sur le marché du travail subies par les personnes d’origine maghrébine

Émilie Arnoult (Dares)

Les discriminations sur le marché du travail sont approchées ici selon trois dimensions, que ce soit le comportement des recruteurs vis‑à‑vis des candidats, le risque de chômage de groupes d’actifs sur le marché du travail ou le ressenti de ces actifs sur leur situation. Ces trois mesures permettent de conclure que les personnes originaires du Maghreb, immigrées elles‑mêmes ou descendantes d’immigrés, diplômées de CAP à bac+5 ayant réalisé leurs études et travaillé en France, subissent en 2019‑2020 de fortes discriminations. Elles sont nettement moins souvent recontactées par les recruteurs en vue d’un entretien d’embauche que celles sans ascendance migratoire ; leur risque de chômage est plus fort à caractéristiques équivalentes et elles déclarent plus souvent s’être vues injustement refuser un emploi.

La situation des hommes apparaît plus défavorable que celle des femmes de même origine : ils sont un peu moins souvent recontactés par les recruteurs, et 91 % des écarts de taux de chômage entre les immigrés du Maghreb et les hommes sans ascendance migratoire ne s’expliquent pas par des différences de profils et de trajectoires professionnelles, contre 34 % pour les femmes. Pour les hommes descendants d’immigrés du Maghreb, la part inexpliquée des écarts de taux de chômage reste élevée (80 %). Les descendants d’immigrés et les immigrés de la même origine déclarent aussi souvent s’être vus injustement refuser un emploi. À caractéristiques comparables, les hommes immigrés comme descendants d’immigrés du Maghreb déclarent plus de deux fois plus souvent que les hommes sans ascendance migratoire avoir vécu une telle situation. Cette expérience est également rapportée près de deux fois plus souvent par les femmes descendantes d’immigrés du Maghreb que par les femmes sans ascendance migratoire partageant les mêmes caractéristiques.

Insee Références

Paru le :30/03/2023

- Les discriminations s’observent à travers la position sur le marché du travail, le ressenti des actifs et le comportement des recruteurs

- Les candidatures d’origine supposée maghrébine sont moins souvent recontactées

- Le risque de chômage des personnes originaires du Maghreb est plus fort et s’explique peu par des différences de profils

- À caractéristiques comparables, le sentiment de traitement injuste rapporté par les personnes d’origine maghrébine est plus fréquent

- Les personnes d’origine maghrébine déclarent plus fréquemment s’être vues injustement refuser un emploi, souvent en raison de leur origine

- Encadré – Trois approches complémentaires de la discrimination sur le marché du travail

Les discriminations s’observent à travers la position sur le marché du travail, le ressenti des actifs et le comportement des recruteurs

L’objectif de l’étude est de déterminer dans quelle mesure les écarts de situation entre personnes avec et sans ascendance migratoire ne s’expliquent pas par des différences de caractéristiques sociodémographiques, et pourraient renvoyer à des formes de discrimination. Trois approches complémentaires sont mobilisées, qu’il s’agisse des suites données à des candidatures, du risque de chômage ou de traitements perçus comme injustes (encadré). Plus précisément, ce dossier se concentre sur l’accès à l’emploi de personnes d’origine maghrébine ayant réalisé leurs études et obtenu leur diplôme de CAP à bac+5 en France.

Au moment de l’embauche et tout au long de la carrière, des différences de situations sur le marché du travail sont observées en fonction du sexe, de l’ascendance migratoire et du pays d’origine. Les immigrés et descendants d’immigrés rencontrent des difficultés d’insertion sur le marché du travail, particulièrement ceux originaires du Maghreb [Athari et al., 2019], qui pourraient être dues pour partie à des discriminations.

L’originalité de ce dossier est de mettre en regard trois approches complémentaires, deux fondées sur des mesures objectives et une ayant trait au ressenti, qui décrivent des dimensions et des expressions différentes de la discrimination [Ouvrir dans un nouvel ongletBrinbaum et al., 2012], à partir de sources récentes : une mesure de la discrimination à l’embauche via un testing de grande ampleur mené sous l’égide de la Dares entre décembre 2019 et avril 2021, une mesure des écarts de situation sur le marché du travail entre personnes avec et sans ascendance migratoire à caractéristiques comparables à partir des enquêtes Emploi de 2019 et 2020 et une mesure des perceptions qu’ont les personnes de leur situation à partir de la deuxième édition de l’enquête Trajectoires et Origines (TeO2) collectée en 2019 et 2020 (source et méthodes). En fonction des sources de données, les deux approches de l’origine, par le patronyme ou par la nationalité et le lieu de naissance, coexistent dans ce dossier.

Le testing mobilisé ici porte sur l’accès à l’emploi de personnes d’origine maghrébine, immigrées ou descendantes d’immigrés, ayant réalisé leurs études et obtenu leur diplôme en France de CAP à bac+5, qui sont a priori les moins éloignées du marché du travail. Au total, selon l’enquête Trajectoires et Origines, la population concernée recouvre 31 % des immigrés et 67 % des descendants d’immigrés d’origine maghrébine, et 78 % des personnes sans ascendance migratoire (i.e. des personnes qui ne sont ni immigrées ni descendantes d’immigrés).

Les difficultés spécifiques liées aux parcours migratoires (maîtrise de la langue française, reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger, difficultés administratives liées à leur nationalité, etc.) que rencontrent les immigrés arrivés à l’âge adulte en France sont donc peu présentes dans la population étudiée dans ce dossier [Athari et al., 2019].

Les candidatures d’origine supposée maghrébine sont moins souvent recontactées

Selon le testing réalisé sous l’égide de la Dares entre décembre 2019 et avril 2021, les chances d’être recontacté en vue d’un entretien d’embauche diffèrent en fonction du profil des candidats. Des candidatures de qualité comparable, qui se distinguent uniquement par le sexe et l’origine suggérés par les noms et prénoms des candidats, reçoivent une attention différente de la part des recruteurs. Les candidats d’origine supposée maghrébine reçoivent 32 % de rappels en moins que ceux sans ascendance migratoire supposée, alors même qu’ils précisent explicitement avoir réalisé leurs études, obtenu leur diplôme et travaillé exclusivement en France [Ouvrir dans un nouvel ongletArnoult et al., 2021a] (figure 1). La discrimination à l’embauche à l’encontre des personnes portant une identité à consonance maghrébine s'observe aussi bien parmi les femmes que parmi les hommes. Ainsi, les femmes d’origine supposée maghrébine ont 29 % de chances en moins d’être rappelées que les femmes sans ascendance migratoire supposée, contre 34 % parmi les hommes. Ces écarts moyens selon l’origine diminuent avec le niveau de qualification, sans disparaître pour autant pour les métiers les plus qualifiés [Ouvrir dans un nouvel ongletArnoult et al., 2021b]. Cependant, les femmes d’origine supposée maghrébine ont 9 % de chances en plus d’être recontactées par les recruteurs que les hommes de la même origine ; à l’inverse, il n'y a pas de différence de traitement en fonction du sexe parmi les candidats sans ascendance migratoire supposée.

tableauFigure 1 - Taux de réponse moyen à une candidature selon le sexe et l’ascendance migratoire supposée des candidats

| Comportement des recruteurs | Profil des candidatures | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Noms de femme à consonance maghrébine | Noms d'homme à consonance maghrébine | Noms de femme à consonance française | Noms d'homme à consonance française | Ensemble des noms à consonance maghrébine | Ensemble des noms à consonance française | |

| Non-réponse | 55,7 | 57,5 | 49,0 | 50,2 | 56,6 | 49,6 |

| Refus | 20,5 | 20,8 | 17,5 | 16,6 | 20,6 | 17,1 |

| Rappel | 23,8 | 21,8 | 33,4 | 33,2 | 22,8 | 33,3 |

| Écart de taux de rappel | +9,2 * | Réf. | +0,6 | Réf. | –31,5 *** | Réf. |

| Observations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 4 800 | 4 800 |

- Notes : le rappel correspond à un intérêt manifeste du recruteur, le refus à une réponse négative ; la non-réponse signifie que la candidature est restée sans réponse de la part du recruteur. Les seuils de significativité sont respectivement de 1 % (***), 5 % (**) et 10 % (*).

- Lecture : parmi l’ensemble des candidatures, les recruteurs ont rappelé 33,3 % des candidatures sans ascendance migratoire supposée et 22,8 % des candidatures d'origine supposée maghrébine. Le taux de rappel des personnes sans ascendance migratoire supposée est ainsi supérieur de 31,5 %, et cet écart est statistiquement significatif au seuil de 1 %.

- Champ : France, 9 600 candidatures, correspondant à 2 400 offres d’emploi.

- Sources : testing Dares/IPP/ISM Corum, 2019-2021.

Le risque de chômage des personnes originaires du Maghreb est plus fort et s’explique peu par des différences de profils

Les personnes d’origine maghrébine, immigrées ou descendantes d’immigrés du Maghreb, sont également plus souvent exposées au risque de chômage que les personnes sans ascendance migratoire ayant les mêmes caractéristiques. Le taux de chômage des personnes de 18 à 59 ans sans ascendance migratoire et diplômées de CAP à bac+5 est en moyenne de 6 % en 2019‑2020. Celui des immigrés et descendants d’immigrés du Maghreb est de 16 %, soit 10 points plus élevé (figure 2). 66 % des écarts observés avec les personnes sans ascendance migratoire ne s’expliquent pas par des différences d’expérience professionnelle ou de caractéristiques individuelles (sexe, âge, diplôme, composition familiale, lieu de résidence).

tableauFigure 2 - Écarts de taux de chômage avec les personnes ni immigrées ni descendantes d'immigrés, selon le sexe et l'ascendance migratoire

| Personnes originaires du Maghreb | Écart expliqué (pp) | Écart inexpliqué (pp) | Écart total (pp) | Taux de chômage |

|---|---|---|---|---|

| Femmes immigrées | 10,4 | 5,3 | 15,7 | 21,8 |

| Femmes descendantes d'immigrés | 3,4 | 4,9 | 8,3 | 14,4 |

| Hommes immigrés | 0,7 | 7,2 | 7,9 | 13,9 |

| Hommes descendants d'immigrés | 2,1 | 8,3 | 10,4 | 16,4 |

| Ensemble | 3,3 | 6,3 | 9,6 | 15,7 |

- pp : points de pourcentage.

- Note : l'écart expliqué du taux de chômage est le surplus de taux de chômage qui serait observé dans la population ni immigrée ni descendante d'immigrés si elle avait les mêmes caractéristiques que la population de comparaison.

- Lecture : en 2019 et 2020, le taux de chômage des femmes immigrées du Maghreb est en moyenne de 21,8 %. 10,4 points de l'écart de taux de chômage avec celui des femmes sans ascendance migratoire s'expliquent par des différences de caractéristiques individuelles. L'écart inexpliqué est de 5,3 points de pourcentage.

- Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 59 ans vivant en logement ordinaire et ayant achevé leur formation initiale en France, diplômées de CAP à bac+5.

- Source : Insee, enquêtes Emploi de 2019 et 2020.

graphiqueFigure 2 - Écarts de taux de chômage avec les personnes ni immigrées ni descendantes d'immigrés, selon le sexe et l'ascendance migratoire

- pp : points de pourcentage.

- Note : l'écart expliqué du taux de chômage est le surplus de taux de chômage qui serait observé dans la population ni immigrée ni descendante d'immigrés si elle avait les mêmes caractéristiques que la population de comparaison.

- Lecture : en 2019 et 2020, le taux de chômage des femmes immigrées du Maghreb est en moyenne de 21,8 %. 10,4 points de l'écart de taux de chômage avec celui des femmes sans ascendance migratoire s'expliquent par des différences de caractéristiques individuelles. L'écart inexpliqué est de 5,3 points de pourcentage.

- Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 59 ans vivant en logement ordinaire et ayant achevé leur formation initiale en France, diplômées de CAP à bac+5.

- Source : Insee, enquêtes Emploi de 2019 et 2020.

Les écarts de taux de chômage avec les personnes sans ascendance migratoire varient néanmoins selon le sexe et le lien à la migration. Le taux de chômage des femmes immigrées du Maghreb est nettement supérieur à celui des femmes sans ascendance migratoire directe (de 16 points plus élevé), mais deux tiers de cet écart (10 points de pourcentage) s’expliquent par des différences de caractéristiques observables entre les femmes immigrées du Maghreb et les femmes sans ascendance migratoire directe (niveau de diplôme, expériences professionnelles, etc.). À l’inverse, l’écart de taux de chômage entre les hommes immigrés du Maghreb et ceux sans ascendance migratoire directe est moins élevé (8 points) mais seuls 9 % de cet écart sont expliqués (1 point).

Le taux de chômage des femmes originaires du Maghreb diminue entre les générations (de 22 % à 14 %). À l’inverse, celui des hommes descendants d’immigrés du Maghreb est plus élevé que celui des immigrés de la même région (16 % contre 14 %), et la part inexpliquée des écarts de taux de chômage avec les hommes sans ascendance migratoire directe se situe à un niveau élevé (80 %). Comme pour les immigrés, la part inexpliquée des écarts de taux de chômage est moindre pour les femmes descendantes d’immigrés (59 %) que pour les hommes.

Ces écarts inexpliqués de risque de chômage pourraient en partie résulter de discriminations à l’embauche rencontrées par les personnes d’origine maghrébine. Selon le testing, les candidats d’origine supposée maghrébine sont moins souvent recontactés et le taux de rappel des hommes d’origine supposée maghrébine est inférieur à celui des femmes de la même origine. La situation des femmes semble un peu meilleure que celle des hommes de même origine : les écarts inexpliqués de taux de chômage avec les personnes sans ascendance migratoire sont plus faibles pour les femmes que pour les hommes.

À caractéristiques comparables, le sentiment de traitement injuste rapporté par les personnes d’origine maghrébine est plus fréquent

Les personnes originaires du Maghreb sont deux fois plus nombreuses que les personnes sans ascendance migratoire directe à déclarer qu’un emploi leur a été injustement refusé : ce sentiment concerne 37 % des hommes immigrés du Maghreb et 36 % des femmes, contre respectivement 15 % des hommes et 16 % des femmes ni immigrés ni descendants d’immigrés (figure 3). Les différences de traitement ne se limiteraient donc pas à la phase de sélection des candidatures. Le moindre rappel des candidatures d’origine supposée maghrébine et l’ampleur de la part inexpliquée du chômage des personnes originaires du Maghreb pourraient corroborer leur plus fort sentiment de s’être vus injustement refuser un emploi. Si le testing ne permet pas de faire la distinction entre immigrés et descendants d’immigrés, le risque de rapporter une expérience discriminatoire mesuré dans l’enquête TeO2 est presqu’aussi fort pour les descendants d’immigrés du Maghreb que pour les immigrés de la même région (respectivement 31 % et 36 %).

tableauFigure 3 - Sentiment d'avoir été discriminé à l'embauche selon le sexe et l'ascendance migratoire

| Sexe | Ascendance migratoire | Taux de réponse positive |

|---|---|---|

| Femmes | Immigrées du Maghreb | 36 |

| Descendantes d'immigrés du Maghreb | 30 | |

| Ni immigrées ni descendantes d'immigrés | 16 | |

| Hommes | Immigrés du Maghreb | 37 |

| Descendants d'immigrés du Maghreb | 32 | |

| Ni immigrés ni descendants d'immigrés | 15 |

- Note : le sentiment de discrimination des personnes ayant recherché un emploi est mesuré à partir de leur réponse à la question « Au cours des cinq dernières années, est-il arrivé qu'on vous refuse injustement un emploi ? ».

- Lecture : 36 % des femmes immigrées du Maghreb déclarent qu'on leur a injustement refusé un emploi au cours des cinq dernières années.

- Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 59 ans vivant en logement ordinaire, ayant réalisé tout ou partie de leurs études en France, diplômées de CAP à bac+5, qui ont recherché un emploi au cours des cinq dernières années.

- Sources : Ined-Insee, enquête Trajectoires et Origines 2 (2019-2020).

graphiqueFigure 3 - Sentiment d'avoir été discriminé à l'embauche selon le sexe et l'ascendance migratoire

- Note : le sentiment de discrimination des personnes ayant recherché un emploi est mesuré à partir de leur réponse à la question « Au cours des cinq dernières années, est-il arrivé qu'on vous refuse injustement un emploi ? ».

- Lecture : 36 % des femmes immigrées du Maghreb déclarent qu'on leur a injustement refusé un emploi au cours des cinq dernières années.

- Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 59 ans vivant en logement ordinaire, ayant réalisé tout ou partie de leurs études en France, diplômées de CAP à bac+5, qui ont recherché un emploi au cours des cinq dernières années.

- Sources : Ined-Insee, enquête Trajectoires et Origines 2 (2019-2020).

De plus, 51 % des immigrés du Maghreb et 41 % des descendants d’immigrés de cette région déclarent des discriminations à l’embauche en lien avec leurs origines (figure 4). Les discriminations dans l’obtention d’un emploi sont également liées à la religion pour 11 % des immigrés du Maghreb et 12 % des descendants d’immigrés du Maghreb, contre moins de 3 % des immigrés des autres régions. Bien que la religion soit peu citée comme motif de discrimination en général, elle l’est par un tiers des personnes discriminées de confession musulmane [Lê et al., 2022].

tableauFigure 4 - Motifs du sentiment d'avoir été discriminé à l'embauche selon l'ascendance migratoire

| Ascendance migratoire | Sexe | Âge | État de santé, handicap | Couleur de peau | Origine | Religion | Autres motifs |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Immigrés du Maghreb | 1 | 8 | 4 | 8 | 51 | 11 | 36 |

| Descendants du Maghreb | 6 | 16 | 5 | 11 | 41 | 12 | 40 |

| Ni immigrés ni descendants d'immigrés | 12 | 33 | 8 | 3 | 5 | 0 | 60 |

- Note : les personnes qui déclarent qu'on leur a injustement refusé un emploi sont interrogées sur les motifs de ce refus : « Pensez-vous que ces comportements injustes étaient liés à … », et peuvent répondre « Oui » à plusieurs motifs.

- Lecture : parmi les immigrés du Maghreb qui déclarent qu'on leur a injustement refusé un emploi au cours des cinq dernières années, 1 % déclarent que c’est lié à leur sexe, 4 % à leur état de santé ou leur handicap, 8 % à leur couleur de peau, 8 % à leur âge, 11 % à leur religion et 51 % à leur origine.

- Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 59 ans vivant en logement ordinaire, ayant réalisé tout ou partie de leurs études en France, diplômées de CAP à bac+5, qui ont recherché un emploi au cours des cinq dernières années.

- Sources : Ined-Insee, enquête Trajectoires et Origines 2 (2019-2020).

graphiqueFigure 4 - Motifs du sentiment d'avoir été discriminé à l'embauche selon l'ascendance migratoire

- Note : les personnes qui déclarent qu'on leur a injustement refusé un emploi sont interrogées sur les motifs de ce refus : « Pensez-vous que ces comportements injustes étaient liés à … », et peuvent répondre « Oui » à plusieurs motifs.

- Lecture : parmi les immigrés du Maghreb qui déclarent qu'on leur a injustement refusé un emploi au cours des cinq dernières années, 1 % déclarent que c’est lié à leur sexe, 4 % à leur état de santé ou leur handicap, 8 % à leur couleur de peau, 8 % à leur âge, 11 % à leur religion et 51 % à leur origine.

- Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 59 ans vivant en logement ordinaire, ayant réalisé tout ou partie de leurs études en France, diplômées de CAP à bac+5, qui ont recherché un emploi au cours des cinq dernières années.

- Sources : Ined-Insee, enquête Trajectoires et Origines 2 (2019-2020).

Les descendantes d’immigrés du Maghreb sont plus nombreuses à déclarer qu’elles ont été discriminées à l’embauche en raison de leur sexe que les immigrées du Maghreb. Quelle que soit leur origine, en 2019‑2020, les femmes âgées de 18 à 59 ans déclarent en général plus souvent qu’il y a dix ans des discriminations, cette évolution étant portée par le motif sexiste [Lê et al., 2022].

Les personnes d’origine maghrébine déclarent plus fréquemment s’être vues injustement refuser un emploi, souvent en raison de leur origine

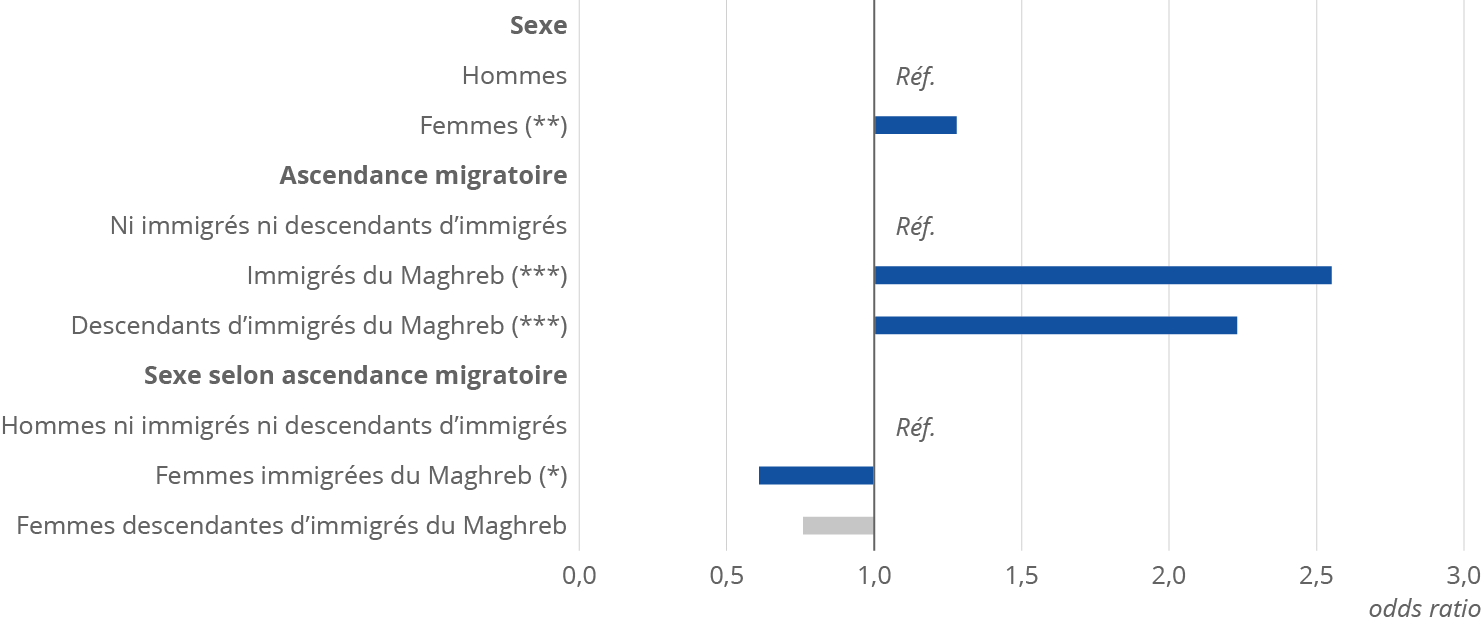

À caractéristiques comparables (niveau de diplôme, situation vis‑à‑vis de l’emploi, configuration familiale et environnement socio‑économique), les hommes immigrés et descendants d’immigrés du Maghreb ont un risque de se déclarer discriminés plus de deux fois supérieur à celui des hommes sans ascendance migratoire directe (respectivement de 2,55 et de 2,23) (figure 5).

tableauFigure 5 - Risques relatifs de déclarer avoir été discriminé, selon le sexe et l'ascendance migratoire

| Risque relatif | |

|---|---|

| Sexe (Réf. : homme) | |

| Femme | 1,28 ** |

| Origine (Réf.: ni immigré ni descendant d'immigré) | |

| Immigré du Maghreb | 2,55 *** |

| Descendant d'immigrés du Maghreb | 2,23 *** |

| Sexe selon leur origine (Réf. : hommes ni immigrés, ni descendants d'immigrés) | |

| Femmes immigrées du Maghreb | 0,61 * |

| Femmes descendantes d'immigrés du Maghreb | 0,76 |

| Nombre d'observations | 6 549 |

- Notes : les caractéristiques individuelles incluses dans l'estimation sont le niveau de diplôme, la situation matrimoniale, la présence d'enfants, la situation face à l'emploi, le type de contrat et la reconnaissance d'une affection de longue durée. Une interaction entre origine et niveau de diplôme est également introduite. Les variables contextuelles incluses sont la taille de la commune et, au niveau du quartier de résidence, la part des immigrés, le taux d’emploi des 15-64 ans, la part du chômage de longue durée, le revenu médian et le rapport interdécile des revenus.Les résultats sont ici présentés sous forme de risque relatif (odds ratio) ; les coefficients associés sont présentés dans la figure complémentaire du fichier à télécharger. Ils sont significatifs au seuil de 1 % (***), 5 % (**), 10 % (*) ou non significatifs (barre grise).

- Lecture : lorsqu'un risque relatif (odds ratio) est supérieur à 1, le sentiment de discrimination du groupe considéré est supérieur à celui du groupe de référence. À caractéristiques données, les femmes ont un risque relatif 1,28 fois plus élevé de s'être vues injustement refuser un emploi au cours des cinq dernières années. À l’inverse, un odds ratio inférieur à 1 traduit le plus faible sentiment de discrimination du groupe considéré. Les odds ratios sont multiplicatifs. Ainsi, les femmes immigrées du Maghreb cumulent les risques associés à leur sexe (1,28), leur origine (2,55) et leur sexe sachant leur origine (0,61) ; elles ont un risque relatif 1,99 (1,28 x 2,55 x 0,61) fois plus élevé que les hommes ni immigrés ni descendants d'immigrés de s'être vues injustement refuser un emploi au cours des cinq dernières années.

- Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 59 ans vivant en logement ordinaire, ayant réalisé tout ou partie de leurs études en France, diplômées de CAP à bac+5, qui ont recherché un emploi au cours des cinq dernières années.

- Sources : Ined-Insee, enquête Trajectoires et Origines 2 (2019-2020).

graphiqueFigure 5 - Risques relatifs de déclarer avoir été discriminé, selon le sexe et l'ascendance migratoire

- Notes : les caractéristiques individuelles incluses dans l'estimation sont le niveau de diplôme, la situation matrimoniale, la présence d'enfants, la situation face à l'emploi, le type de contrat et la reconnaissance d'une affection de longue durée. Une interaction entre origine et niveau de diplôme est également introduite. Les variables contextuelles incluses sont la taille de la commune et, au niveau du quartier de résidence, la part des immigrés, le taux d’emploi des 15-64 ans, la part du chômage de longue durée, le revenu médian et le rapport interdécile des revenus.Les résultats sont ici présentés sous forme de risque relatif (odds ratio) ; les coefficients associés sont présentés dans la figure complémentaire du fichier à télécharger. Ils sont significatifs au seuil de 1 % (***), 5 % (**), 10 % (*) ou non significatifs (barre grise).

- Lecture : lorsqu'un risque relatif (odds ratio) est supérieur à 1, le sentiment de discrimination du groupe considéré est supérieur à celui du groupe de référence. À caractéristiques données, les femmes ont un risque relatif 1,28 fois plus élevé de s'être vues injustement refuser un emploi au cours des cinq dernières années. À l’inverse, un odds ratio inférieur à 1 traduit le plus faible sentiment de discrimination du groupe considéré. Les odds ratios sont multiplicatifs. Ainsi, les femmes immigrées du Maghreb cumulent les risques associés à leur sexe (1,28), leur origine (2,55) et leur sexe sachant leur origine (0,61) ; elles ont un risque relatif 1,99 (1,28 x 2,55 x 0,61) fois plus élevé que les hommes ni immigrés ni descendants d'immigrés de s'être vues injustement refuser un emploi au cours des cinq dernières années.

- Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 59 ans vivant en logement ordinaire, ayant réalisé tout ou partie de leurs études en France, diplômées de CAP à bac+5, qui ont recherché un emploi au cours des cinq dernières années.

- Sources : Ined-Insee, enquête Trajectoires et Origines 2 (2019-2020).

Le risque de rapporter une expérience discriminatoire des femmes immigrées du Maghreb est inférieur à celui des hommes de la même origine. À profil donné, le risque associé à leur sexe est contrebalancé par celui associé à leur origine : le risque supérieur des femmes par rapport aux hommes de déclarer une discrimination est plus que compensé par le plus faible risque des femmes immigrées du Maghreb par rapport aux hommes de même origine d’en déclarer une. Pour autant, comme pour les hommes mais de façon moindre, les femmes immigrées du Maghreb ont un risque relatif de se déclarer discriminées supérieur aux femmes sans ascendance migratoire (1,56).

Les femmes descendantes d’immigrés du Maghreb cumulent, quant à elles, les risques associés à leur origine et ceux associés à leur sexe. Par rapport aux femmes sans ascendance migratoire directe, elles ont un risque près de deux fois supérieur de déclarer qu’on leur a injustement refusé un emploi (1,69).

Encadré – Trois approches complémentaires de la discrimination sur le marché du travail

Les testings s’attachent à comparer les taux de rappel des recruteurs à des candidatures fictives, en tous points comparables, si ce n’est le sexe ou l’origine suggérés par les noms et prénoms des candidats. Ils mesurent le comportement des employeurs à l’égard de possibles motifs de discrimination, c’est‑à‑dire l’attention qu’ils portent aux candidatures en fonction du profil du candidat. Les testings ne portent que sur la première étape du recrutement – la convocation à un entretien d’embauche – et ne concernent que les recrutements faits par annonces.

L’étude de la situation objective des personnes sur le marché du travail, et notamment les écarts de taux de chômage, révèle des différences de position entre des groupes de personnes. Les écarts de situation entre personnes avec et sans ascendance migratoire s’expliquent pour partie par leurs caractéristiques sociodémographiques : différences de niveau de diplôme, d’expériences professionnelles, de situation familiale et de lieu de résidence. Une autre part ne s’explique pas par ces différences, sans être nécessairement liée à des discriminations [Ouvrir dans un nouvel ongletJugnot, 2019 ; Ouvrir dans un nouvel ongletChappe, Eberhard, 2020]. Par ailleurs, tous les facteurs explicatifs ne peuvent être inclus dans les analyses – ils ne sont pas tous observés – et il est difficile de déterminer si l’écart résiduel (non expliqué) est lié uniquement à des discriminations.

Enfin, l’analyse du ressenti des actifs, si elle se heurte au biais déclaratif, renseigne sur des situations vécues et la perception qu’en ont les personnes, jugeant avoir été sujettes à des traitements injustes ou discriminatoires. Cette analyse peut être menée à différentes étapes des parcours, notamment lors de la recherche d’emploi. Les travaux de Brinbaum et al. (2016) ont montré que le sentiment de discrimination et les situations observées sur le marché du travail sont étroitement liés.

Source et méthodes

Le testing de grande ampleur mené sous l’égide de la Dares

Pour obtenir une mesure globale de la discrimination selon le sexe au regard de différents critères, dont celui de l’origine, une opération de testing de grande ampleur a été réalisée par l’IPP et ISM Corum sous l’égide de la Dares. Cette méthode vise à mesurer le risque discriminatoire à l’embauche d’une population susceptible d’être discriminée par rapport à une population de référence. Elle consiste à envoyer des candidatures fictives en réponse à des offres d’emploi réelles. Les candidatures se distinguent uniquement par les noms et prénoms qui y figurent et suggèrent un sexe (femme ou homme) et une origine (sans ascendance migratoire ou maghrébine) différents. L’hypothèse sous‑jacente est que les employeurs forment un jugement sur le groupe de population auquel appartient le candidat à partir de l’identité portée sur la candidature (nom et prénom à consonance française ou maghrébine). Les prénoms véhiculent également des perceptions sur le sexe des candidats et leur groupe social, qui sont susceptibles de contribuer au succès des différents profils. Pour chaque groupe de population étudié, un large ensemble de prénoms est ainsi utilisé. Les candidatures sont de qualité équivalente pour les candidats susceptibles d’être discriminés et les autres : le diplôme a été obtenu en France, dans des établissements de réputation similaire, et le parcours professionnel des candidats est comparable. Dans le testing, l’origine est uniquement approchée par les nom et prénom des candidats ; aucune information sur le lieu de résidence ou la nationalité à la naissance ne sont mentionnés. Les immigrés et descendants d’immigrés ne peuvent pas être distingués dans les analyses du testing.

Entre décembre 2019 et mai 2021 (avec une suspension entre mars et juillet 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid‑19), quatre candidatures (une féminine et une masculine pour chaque origine supposée – sans ascendance migratoire et maghrébine) ont été envoyées en réponse à chacune des 2 400 offres d’emploi testées. Elles portent sur douze métiers, exigeant des niveaux de diplôme s’étalant du CAP au bac+5 : commis/aide de cuisine, monteur câbleur en électricité, préparateur de commande, employé administratif, employé commercial en magasin, développeur informatique, ingénieur commercial informatique, contrôleur de gestion, chargé de recrutement, ingénieur de production, directeur de restaurant et directeur de magasin. Les métiers sélectionnés se distinguent par leur niveau de qualification (employés, cadres avec et sans fonction d’encadrement), leur degré de tension sur le marché du travail (difficultés ou non des entreprises à recruter) et de répartition femmes‑hommes (des métiers « masculinisés » occupés par plus de 60 % d’hommes, « féminisés » occupés par plus de 60 % de femmes, ou « mixtes » se trouvant dans l’intervalle). Les candidatures ont été envoyées à plus de 2 200 entreprises de toutes tailles, à travers l’ensemble de la France métropolitaine. La diversité des métiers et des qualifications requises permet d’obtenir une mesure relativement large des discriminations.

La mesure des écarts de taux de chômage dans l’enquête Emploi

Les écarts de taux de chômage selon le sexe et l’ascendance migratoire sont mesurés en utilisant la méthode proposée par Ouvrir dans un nouvel ongletDiNardo et al. (1996). Elle consiste à mesurer le taux de chômage qui serait observé au sein d’une population de référence si elle avait les mêmes caractéristiques que la population à laquelle elle est comparée.

La mesure porte sur les personnes âgées de 18 à 59 ans interrogées au cours des enquêtes Emploi de 2019 et 2020, qui ont achevé leurs études initiales et sont diplômées de CAP à bac+5. Au regard de la date d’obtention du diplôme et de la date d’arrivée ou de retour en France, le champ retient les immigrés et descendants d’immigrés ayant obtenu leur diplôme en France, soit un échantillon de 240 931 observations. Ces différentes restrictions visent un champ s’approchant de celui du testing

La situation des personnes sans ascendance migratoire – ni immigrées ni descendantes d’immigrés – est comparée à celle des immigrés et descendants d’immigrés du Maghreb. En distinguant femmes et hommes, sont calculés deux taux de chômage : celui observé au sein de chaque groupe et celui « contrefactuel », qui serait observé parmi les personnes sans ascendance migratoire si elles avaient les mêmes caractéristiques que les populations qui composent chaque groupe. Ces caractéristiques sont l’expérience potentielle (qui compare l’âge de l’enquêté à la date d’obtention du plus haut diplôme), le diplôme (CAP à bac, bac+2, bac+3 à bac+5), la situation matrimoniale et la situation d’emploi du conjoint, la présence d’enfants (en distinguant ceux de moins de 6 ans), une indicatrice de résidence en quartier prioritaire de la politique de la ville, une indicatrice de résidence en Île‑de‑France et une indicatrice relative à l’année.

La différence entre les taux de chômage, contrefactuel et observé, est seulement en partie expliquée par les différences de caractéristiques de la population. La part importante qui reste inexpliquée pourrait refléter, selon l’approche de Athari et al. (2019) retenue ici, le fait que les personnes immigrées se heurtent à des difficultés spécifiques sur le marché du travail.

L’expérience des discriminations dans l’enquête TeO2

L’enquête TeO2, menée de juillet 2019 à novembre 2020, est réalisée conjointement par l’Ined et l’Insee. Les enquêteurs de l’Insee ont interrogé près de 27 200 personnes tirées au sort parmi les habitants de France métropolitaine. L’enquête concerne toutes les personnes âgées de 18 à 59 ans, vivant en logement ordinaire ; elle assure une bonne représentativité des immigrés et des descendants d’immigrés de deuxième génération, en veillant à bien couvrir les différentes zones géographiques d’origine, ainsi que des natifs d’Outre‑mer et leurs descendants.

Le vécu de situations discriminatoires dans différents domaines de la vie est abordé dans l’enquête TeO2, et notamment dans la recherche d’un emploi. La question « Au cours des cinq dernières années, est‑il arrivé qu’on vous refuse injustement un emploi ? » est posée à l’ensemble des personnes qui déclarent avoir recherché un emploi sur la période. Parmi les raisons suggérées de ces injustices ou discriminations, figurent notamment de nombreux motifs inscrits dans le code pénal : origine nationale ou sociale, sexe, âge, orientation sexuelle, couleur de peau, etc.

L’échantillon des personnes âgées de 18 à 59 ans, qui ont réalisé tout ou partie de leurs études en France, sont diplômées d’un CAP à bac+5 et qui ont recherché un emploi au cours des cinq dernières années, compte 6 549 personnes (figure).

tableauFigure - Répartition selon les études et l'ascendance migratoire

| Ascendance migratoire | Ensemble (en milliers) | dont : ont réalisé leurs études en France | ||

|---|---|---|---|---|

| Ensemble (en %) | dont : diplômés de CAP à bac+5 | |||

| Ensemble (en %) | dont : ont recherché un emploi au cours des cinq dernières années (champ comparable au testing)1 (en %) | |||

| Immigrés du Maghreb | 1 365 | 50,3 | 30,9 | 13,4 |

| Descendants du Maghreb | 1 433 | 99,2 | 67,4 | 31,6 |

| Immigrés des autres régions | 2 918 | 50,3 | 33,2 | 15,4 |

| Descendants des autres régions | 2 362 | 99,8 | 73,5 | 30,7 |

| Ni immigrés ni descendants d'immigrés | 25 187 | 99,8 | 77,6 | 29,2 |

| Ensemble | 33 265 | 93,4 | 71,1 | 27,6 |

| Nombre d'observations (données non pondérées) | 27 181 | 21 934 | 16 018 | 6 549 |

- 1. Seules les personnes ayant répondu « Oui » ou « Non » à la question « Au cours des cinq dernières années, est-il arrivé qu'on vous refuse injustement un emploi ? » sont retenues dans les analyses.

- Note : sauf indication contraire, les effectifs et pourcentages sont calculés sur les données pondérées.

- Lecture : parmi les 1 365 000 de personnes immigrées du Maghreb âgées de 18 à 59 ans résidant en logement ordinaire, 13,4 % ont réalisé leurs études en France, obtenu un diplôme de CAP à bac+5 et recherché un emploi au cours des cinq dernières années. Elles sont 31,6 % parmi les descendants d'immigrés du Maghreb.

- Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 59 ans vivant en logement ordinaire.

- Sources : Ined-Insee, enquête Trajectoires et Origines 2 (2019-2020).

Une régression logistique neutralise les différences de réponses qui sont liées aux origines migratoires des personnes, aux caractéristiques sociodémographiques de chaque population (sexe, âge, diplôme, situation matrimoniale, présence d’enfants dont ceux de moins de 6 ans, situation d’emploi et type de contrat de travail) et de leur quartier de résidence (part des immigrés, taux d’emploi, revenu médian, écarts de revenus, taille de la commune). La spécification considère aussi des effets croisés de l’origine et du sexe, ainsi que du diplôme et de l’origine.

Définitions

Selon la définition adoptée par le Haut conseil à l’intégration en 1991, un immigré est une personne résidant en France et née de nationalité étrangère à l’étranger. Les personnes nées Françaises à l’étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. Certains immigrés ont pu devenir Français, les autres restant étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se recoupent que partiellement : un immigré n’est pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). La qualité d’immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s’il devient Français par acquisition. C’est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l’origine géographique d’un immigré.

Un descendant d’immigrés est une personne née en France et ayant au moins un parent immigré. Il s’agit donc de la descendance directe. Tous les enfants d’immigrés ne sont pas nécessairement des descendants d’immigrés : ils peuvent être eux‑mêmes immigrés, par exemple s’ils ont migré avec leurs parents. L’origine géographique des descendants d’immigrés est déterminée par celle du parent immigré, s’il n’y en a qu’un. Si les deux parents sont immigrés, par convention, l’origine du père est choisie.

Pour en savoir plus

Retrouvez plus de données en téléchargement.

Arnoult É., Ruault M., Valat E., Villedieu P., IPP, ISM Corum, « Ouvrir dans un nouvel ongletDiscrimination à l’embauche des personnes d’origine supposée maghrébine : quels enseignements d’une grande étude par testings ? », Dares Analyses n° 67, novembre 2021a.

Arnoult É., Ruault M., Valat E., Villedieu P., IPP, ISM Corum, « Ouvrir dans un nouvel ongletY a‑t‑il de la discrimination à l’embauche selon le sexe parmi les candidatures d’origine maghrébine ? », Dares Analyses n° 57, octobre 2021b.

Arnoult É., Ruault M., Valat E., Villedieu P., IPP, ISM Corum, « Ouvrir dans un nouvel ongletDiscrimination à l’embauche selon le sexe : les enseignements d’un testings de grande ampleur », Dares Analyses n° 26, mai 2021.

Athari E., Lê J., Brinbaum Y., « Le rôle des origines dans la persistance des inégalités d’emploi et de salaire », in Emploi, chômage, revenus du travail, coll. « Insee Références », édition 2019.

Brinbaum Y., Meurs D., Primon J.‑L., « Ouvrir dans un nouvel ongletSituation sur le marché du travail : statuts d’activité, accès à l’emploi et discrimination », in Trajectoires et origines – Enquête sur la diversité des populations en France, Ined, 2016.

Brinbaum Y., Safi M., Simon P., « Ouvrir dans un nouvel ongletLes discriminations en France : entre perception et expérience », Documents de travail n° 183, Ined, 2012.

Chappe V.‑A., Eberhard M., « Ouvrir dans un nouvel ongletIntroduction : à quoi servent les chiffres de la discrimination ? », Les cahiers de la LCD, vol. 13, n° 2, 2020.

DiNardo J., Fortin N., Lemieux T., “Ouvrir dans un nouvel ongletLabor Market Institutions and the Distribution of Wages, 1973‑1992: A Semiparametric Approach”, Econometrica, vol. 64, n° 5, 1996.

Gueye A., Ceci‑Renaud N., “Ouvrir dans un nouvel ongletThe Dynamic of the Wage Gap between Natives and Descendants of Immigrants in France”, Document d’études n° 257, Dares, janvier 2022.

Jugnot S., « Ouvrir dans un nouvel ongletLes inégalités se mesurent, les discriminations se constatent », La Revue de l’Ires, vol. 98, n° 2, 2019.

Lê J., Rouhban O., Tanneau P., Beauchemin C., Ichou M., Simon P., « En dix ans, le sentiment de discrimination augmente, porté par les femmes et le motif sexiste », Insee Première n° 1911, juillet 2022.

Il est plus faible que celui de la population active dans son ensemble, notamment du fait que les non-diplômés et les 60 ans ou plus sont exclus du champ de l’étude.

Il est plus faible que celui de la population active dans son ensemble, notamment du fait que les non-diplômés et les 60 ans ou plus sont exclus du champ de l’étude.