Femmes et hommes, l’égalité en question Édition 2022

Cet ouvrage fait le point sur l’égalité entre les femmes et les hommes aujourd’hui en France. Cette édition succède à celle de 2017.

Les territoires les plus riches concentrent les plus fortes inégalités de rémunération femmes-hommes

Kablan Koffi (ANCT), Constance Lecomte (ANCT), Juliette Robin (ANCT)

Insee Références

Paru le :12/04/2022

Entre les femmes et les hommes, les inégalités en matière d’insertion professionnelle (activité, chômage) et de conditions d’emploi (part des emplois à durée limitée, temps partiel) sont accentuées dans les espaces ruraux et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) [Ouvrir dans un nouvel ongletLecomte, Robin, 2021]. Qu’en est-il des écarts de salaires ?

Les écarts de salaire femmes-hommes sont plus élevés dans les métropoles et les territoires frontaliers, où se concentrent les plus hauts niveaux de revenus

En France, en 2019, les femmes salariées perçoivent un salaire annuel moyen net inférieur de 16,1 % à celui des hommes en équivalent temps plein (EQTP), c’est-à-dire à temps de travail comparable. En tenant compte du travail à temps partiel, à près de 80 % féminin, le revenu salarial annuel moyen net des femmes est inférieur de 22,3 % à celui des hommes.

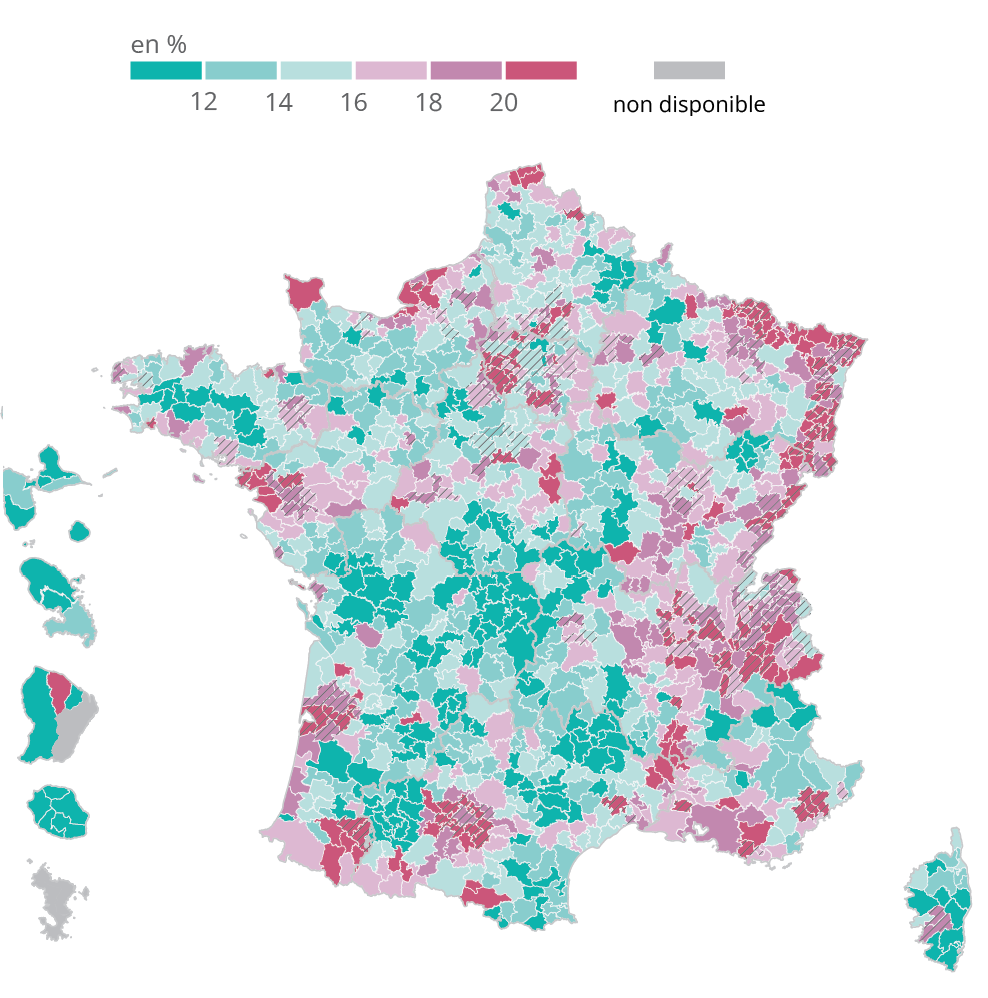

À l’échelle intercommunale, à l’exception de deux intercommunalités (établissements publics de coopération intercommunale – EPCI) sur 1 255, les femmes sont toujours moins bien rémunérées que les hommes, mais avec de fortes variations : l’écart de salaire net horaire moyen enregistré au lieu de résidence varie ainsi de 2,9 % à 39,3 % en défaveur des femmes (Sources). Les inégalités les plus élevées (salaire inférieur d’au moins 20 % à celui des hommes) concernent 14 % des EPCI, principalement situés aux frontières du Luxembourg, de l’Allemagne et de la Suisse mais également dans les espaces métropolitains autour de Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, en ex-région Rhône-Alpes et dans l’ouest de l’Île-de-France (figure A). A contrario, les écarts de salaire net horaire moyen entre les femmes et les hommes sont plus faibles dans le centre du pays, à dominante rurale, et dans les DOM.

tableauA. Écarts de salaire net horaire moyen entre femmes et hommes dans les intercommunalités (EPCI)

| Les données détaillées sont disponibles dans le fichier à télécharger. |

graphiqueA. Écarts de salaire net horaire moyen entre femmes et hommes dans les intercommunalités (EPCI)

- Note : les zones hâchurées correspondent aux EPCI avec un niveau de vie médian supérieur ou égal à 22 000 euros.

- Lecture : dans l'EPCI « Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc », les femmes salariées gagnent en moyenne 29 % de moins que les hommes salariés pour une heure travaillée.

- Champ : EPCI au 1er janvier 2020, salariés des secteurs privé et public.

- Sources : Insee, base Tous salariés 2018 et Filosofi 2017, calculs ANCT-Observatoire des territoires.

Les écarts de salaires entre les femmes et les hommes sont plus marqués dans les territoires urbains que dans les territoires ruraux : dans 22 % des EPCI à dominante urbaine, les inégalités sont nettement supérieures à la moyenne (avec un écart de salaire moyen supérieur à 20 %) alors que les EPCI à dominante rurale sont 12 % seulement dans ce cas. Par ailleurs, 18 % des EPCI ruraux figurent parmi les EPCI où les inégalités de salaires sont les plus faibles (écart en défaveur des femmes inférieur à 12 %), contre seulement 8 % des EPCI urbains et 15 % de l’ensemble des intercommunalités.

Les territoires métropolitains et frontaliers sont également ceux où le niveau de revenu de la population est le plus élevé [Ouvrir dans un nouvel ongletGarnier, Kaldi, 2017 ; Ouvrir dans un nouvel ongletObservatoire des territoires, 2021]. Plus généralement, les écarts de salaires entre les femmes et les hommes sont plus forts dans les territoires aux plus hauts revenus. Ainsi, parmi les 20 % des EPCI où le niveau de vie médian est le plus élevé, 43 % affichent des inégalités de salaires nettement supérieures à la moyenne (écarts de salaires supérieurs à 20 %), contre seulement 3 % des 20 % d’EPCI où le niveau de vie médian est le plus faible (figure B). De fait, dans les territoires avec un niveau de vie élevé, l’éventail des rémunérations est plus large et implique des inégalités plus marquées, a fortiori entre femmes et hommes.

tableauB. Distribution des EPCI en fonction des écarts de salaire entre femmes et hommes et du niveau de vie médian

| Catégories d'écarts de salaire net horaire moyen entre les femmes et les hommes | EPCI selon le niveau de vie médian | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Faible | Plutôt faible | Moyen | Plutôt élevé | Élevé | |

| Nettement inférieur à la moyenne | 41,3 | 18,2 | 11,7 | 3,6 | 0,4 |

| Sensiblement inférieur à la moyenne | 25,5 | 35,6 | 18,2 | 10,1 | 2,0 |

| Légèrement inférieur à la moyenne | 20,2 | 22,7 | 35,1 | 22,2 | 9,2 |

| Légèrement supérieur à la moyenne | 8,1 | 16,2 | 22,2 | 28,2 | 16,8 |

| Sensiblement supérieur à la moyenne | 2,0 | 4,5 | 6,9 | 19,0 | 28,4 |

| Nettement supérieur à la moyenne | 2,8 | 2,8 | 6,1 | 16,9 | 43,2 |

- Note : les EPCI sont classés

- - d'une part, sur l'échelle des niveaux de vie médians, en cinquièmes (20 % des EPCI dans chaque catégorie) ;

- - d'autre part, en six catégories définies selon l'écart de salaire net horaire moyen entre les femmes et les hommes : écart nettement inférieur à la moyenne (inférieur à 12 %), écart sensiblement inférieur à la moyenne (de 12 % à moins de 14 %), écart légèrement inférieur à la moyenne (de 14 % à moins de 16 %), écart légèrement supérieur à la moyenne (de 16 % à moins de 18 %), écart sensiblement supérieur à la moyenne (de 18 % à moins de 20 %), écart nettement supérieur à la moyenne (égal ou supérieur à 20 %).

- Lecture : parmi les EPCI ayant les niveaux de vie médians les plus élevés, 43 % présentent des écarts de salaire net horaire moyen entre femmes et hommes nettement supérieurs à la moyenne.

- Champ : EPCI au 1er janvier 2020, hors Mayotte, Guadeloupe et Guyane, salariés des secteurs privé et public.

- Source : Insee - base Tous salariés 2018, Filosofi 2017, calculs ANCT-Observatoire des territoires.

graphiqueB. Distribution des EPCI en fonction des écarts de salaire entre femmes et hommes et du niveau de vie médian

- Note : les EPCI sont classés

- - d'une part, sur l'échelle des niveaux de vie médians, en cinquièmes (20 % des EPCI dans chaque catégorie) ;

- - d'autre part, en six catégories définies selon l'écart de salaire net horaire moyen entre les femmes et les hommes : écart nettement inférieur à la moyenne (inférieur à 12 %), écart sensiblement inférieur à la moyenne (de 12 % à moins de 14 %), écart légèrement inférieur à la moyenne (de 14 % à moins de 16 %), écart légèrement supérieur à la moyenne (de 16 % à moins de 18 %), écart sensiblement supérieur à la moyenne (de 18 % à moins de 20 %), écart nettement supérieur à la moyenne (égal ou supérieur à 20 %).

- Lecture : parmi les EPCI ayant les niveaux de vie médians les plus élevés, 43 % présentent des écarts de salaire net horaire moyen entre femmes et hommes nettement supérieurs à la moyenne.

- Champ : EPCI au 1er janvier 2020, hors Mayotte, Guadeloupe et Guyane, salariés des secteurs privé et public.

- Source : Insee - base Tous salariés 2018, Filosofi 2017, calculs ANCT-Observatoire des territoires.

Le lien entre niveau de vie moyen et inégalités de rémunération horaire brute entre les femmes et les hommes se retrouve dans un certain nombre de pays européens [Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat, 2021]. Ainsi, les inégalités de rémunération selon le genre sont supérieures à la moyenne européenne dans plusieurs des pays ayant un niveau de vie élevé, comme l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la Finlande et la France. À l’inverse, certains des pays avec un niveau de vie moyen plus bas, comme la Lituanie, la Croatie, le Portugal, la Grèce, la Pologne ou encore la Roumanie se distinguent par des écarts de rémunération selon le genre plus faibles.

Le haut niveau d’inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes dans les territoires urbains s’explique notamment par la surreprésentation des cadres

Comme à l’échelle européenne [Ouvrir dans un nouvel ongletLecomte, Robin, 2021], en France, le taux d’activité des femmes dans les différents territoires et les écarts de rémunérations sont liés : dans les intercommunalités où les inégalités de salaire sont fortes, les femmes sont un peu plus présentes sur le marché du travail. Ainsi, dans les EPCI où les écarts de salaire entre les femmes et les hommes sont les plus élevés, 89 % des femmes âgées de 25 à 54 ans sont en emploi ou au chômage, contre 85 % dans les EPCI où ces écarts sont les plus faibles.

Les écarts de salaires sont également liés à la part des cadres et professions intellectuelles supérieures parmi la population active résidente : 10 % des salariés sont cadres dans les EPCI les moins inégalitaires en matière de salaire horaire net moyen, contre 19 % dans les EPCI les plus inégalitaires. Les cadres et professions intellectuelles supérieures, qui composent 22 % de la population active des territoires urbains, contre 11 % de celle des territoires ruraux, sont en effet la catégorie socioprofessionnelle au sein de laquelle les écarts de salaires entre les femmes et les hommes en EQTP sont les plus élevés (18,4 % d’écart, contre seulement 6,1 % parmi les employés). À l’inverse, la proportion d’ouvriers et d’employés est plus importante parmi la population active résidente dans les EPCI où les écarts de salaires entre les femmes et les hommes sont sensiblement ou nettement inférieurs à la moyenne (54 %, contre 48 % en moyenne). Dans les territoires ruraux, la surreprésentation d’ouvriers et d’employés (54 % de la population active, contre 45 % dans les territoires urbains) mais également la forte concentration de l’offre d’emploi dans des secteurs peu mixtes et faiblement rémunérateurs (médico-social pour les femmes, construction et agriculture pour les hommes) sont des facteurs explicatifs des plus faibles écarts de rémunération observés dans ces territoires.

Les écarts de salaires entre les femmes et les hommes travaillant dans les territoires frontaliers ne peuvent pas directement se justifier par la présence de nombreux travailleurs transfrontaliers. Ces derniers – à 62 % des hommes, selon le recensement de la population, et bénéficiant de niveaux de rémunération plus élevés que la moyenne des résidents en France – travaillent par définition dans un autre pays et ne sont donc pas pris en compte (Sources). Dans ces territoires, les écarts de niveau de vie figurent néanmoins parmi les plus élevés, tous sexes confondus [Ouvrir dans un nouvel ongletGarnier et Kaldi, 2017]. Les territoires frontaliers sont ainsi marqués par d’importants écarts de niveaux de vie dont les résidents masculins sont les principaux bénéficiaires.

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes est comparable au reste des unités urbaines

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), qui concentrent par construction les résidents les plus pauvres des territoires urbains [Ouvrir dans un nouvel ongletRobin, Drony, 2021a], les femmes en emploi salarié ont selon l’enquête Emploi une rémunération mensuelle nette moyenne de 1 260 euros au titre de leur activité principale entre 2017 et 2019, contre 1 600 euros pour les hommes, soit 21,6 % de moins. Dans les autres quartiers des unités urbaines incluant au moins un QPV, les niveaux de rémunérations sont plus élevés mais cet écart est du même ordre : 22,0 % (1 840 euros contre 2 370 euros).

Ces niveaux de rémunération incluent les salaires des personnes à temps plein et de celles employées à temps partiel. Le temps partiel est le premier facteur de moindre rémunération des femmes [George-Kot, 2019], et les écarts de salaire entre les femmes et les hommes mesurés en équivalent temps plein sont inférieurs. Dans les QPV, les femmes en emploi sont davantage à temps partiel : 40 % d’entre elles déclarent occuper un emploi à temps partiel, contre 13 % des hommes vivant en QPV, ou encore 26 % des femmes et 8 % des hommes résidant en dehors de ces quartiers.

Les résidents des QPV sont surreprésentés parmi quelques professions très peu mixtes, faiblement rémunératrices, et au sein desquelles les écarts de rémunération sont faibles : agents d’entretien, aides à domiciles et aides ménagers, vendeurs et aides‑soignants pour les femmes, conducteurs de véhicules, ouvriers de la manutention pour les hommes.

Si les écarts de salaires entre femmes et hommes dans les QPV sont comparables à ceux observés dans le reste des unités urbaines, les femmes de ces quartiers subissent un risque accru de pauvreté monétaire en raison d’une part, de leur plus faible taux d’activité (51 % en 2019, contre 69 % pour les femmes hors QPV) [Ouvrir dans un nouvel ongletLecomte, Robin, 2021], et d’autre part, de la forte surreprésentation des familles monoparentales parmi les résidents des QPV, dont les femmes ont la charge dans près de 9 cas sur 10 [Ouvrir dans un nouvel ongletRobin, Drony, 2021b].

Sources

La base Tous salariés est une base individuelle produite annuellement à partir des déclarations administratives des employeurs privés et publics. Elle est la base de référence habituelle pour la mesure des écarts de salaire femmes – hommes. Elle ne permet toutefois pas de mesurer les écarts observés parmi les résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville car l’adresse des salariés n’est pas connue (dans la base Tous salariés, les salaires sont localisés au lieu de travail). Pour l’étude des écarts de salaires en QPV, c’est donc l’Enquête emploi en continu qui a été mobilisée. Celle-ci porte sur un échantillon représentatif de la population et vise à fournir des chiffres sur les dynamiques du marché du travail (activité, emploi, chômage, etc.).

Définitions

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Basée sur un critère unique de revenu, la méthode retenue pour l’identification des nouveaux QPV en France métropolitaine repère les zones de concentration urbaine de population à bas revenus à partir d’un quadrillage fin du territoire métropolitain.

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des regroupements de communes ayant pour objet l’élaboration de « projets communs

de développement au sein de périmètres de solidarité ». Le terme « EPCI » est synonyme

d’intercommunalité. Parmi les EPCI, les groupements de communes à fiscalité propre sont les structures intercommunales ayant la possibilité de lever l’impôt (taxe d’habitation,

taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti, taxe professionnelle jusqu’en 2009

et taxe d’enlèvement des ordures ménagères). Ils excluent notamment les syndicats

de communes et les syndicats mixtes.

Les territoires à dominante urbaine ou rurale sont définis en référence à la grille

de densité, agrégée au niveau des EPCI. Les 331 EPCI à dominante urbaine correspondent à ceux dont plus de 50 % de la population résident dans un espace urbain,

tandis que les 924 EPCI à dominante rurale correspondent à ceux dont 50 % ou plus de la population résident dans un espace rural.

Les espaces métropolitains sont définis ici comme l’ensemble des territoires pris dans les aires d’attraction des villes de plus de 700 000 habitants, selon le nouveau zonage en aires d’attraction des villes.