Femmes et hommes, l’égalité en question Édition 2022

Cet ouvrage fait le point sur l’égalité entre les femmes et les hommes aujourd’hui en France. Cette édition succède à celle de 2017.

Santé mentale, soutien social et consommation d’alcool et de tabac

Insee Références

Paru le :03/03/2022

En 2019, parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus vivant en France métropolitaine, les femmes sont plus fréquemment concernées par les troubles dépressifs que les hommes (figure 1). Elles sont 12 % à souffrir d’un syndrome dépressif contre 9 % des hommes. Pour 5 % des femmes et 3 % des hommes, ce syndrome renvoie à une forme sévère de dépression. Quel que soit l’âge, les taux de syndromes dépressifs sont plus élevés pour les femmes que pour les hommes. En 2019, parmi l’ensemble des personnes âgées de 15 ans ou plus, 9 % des femmes et 5 % des hommes déclarent avoir eu recours à un psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre dans les douze derniers mois. C’est le cas d’un peu plus d’un tiers des personnes qui déclarent avoir souffert de dépression dans les douze derniers mois, femmes comme hommes.

tableauFigure 1 – Prévalences des syndromes dépressifs en 2019, selon l'âge et le sexe

| 15-34 ans | 35-54 ans | 55-69 ans | 70 ans ou plus | Ensemble | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |

| Syndromes dépressifs majeurs | 4,1 | 2,4 | 4,5 | 3,5 | 5,6 | 3,0 | 4,9 | 4,3 | 4,7 | 3,2 |

| Syndromes dépressifs mineurs | 6,6 | 6,7 | 7,1 | 5,3 | 6,7 | 5,3 | 11,7 | 7,5 | 7,7 | 6,0 |

| Ensemble | 10,7 | 9,0 | 11,7 | 8,8 | 12,3 | 8,3 | 16,6 | 11,8 | 12,4 | 9,2 |

| Marges d’erreur | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 2,4 | 2,3 | 0,8 | 0,8 |

- Note : les syndromes dépressifs sont détectés par l’algorithme du PHQ-9 en 2019 et du PHQ-8 en 2014. Cet auto-questionnaire couvre la fréquence à laquelle le répondant a été gêné lors des quinze derniers jours par différents problèmes, renvoyant aux symptômes cliniques de la dépression. Les deux premiers sont dits « marqueurs » : le peu d’intérêt ou de plaisir à faire les choses et la tristesse, la déprime ou le désespoir. Les autres symptômes sont les pertubations du sommeil, la fatigue ou le manque d’énergie, la perte d’appétit ou le fait de manger trop, la faible estime de soi, les difficultés de concentration, le ralentissement psychomoteur ou, à l’inverse, l’agitation, et enfin des pensées de mort ou auto-agressives. Le fait d'être gêné plus de la moitié du temps par au moins cinq de ces symptômes, dont l’un des deux symptômes marqueurs, indique un syndrome dépressif majeur. Si deux à quatre symptômes sont présents plus de la moitié des jours, le syndrome est qualifié de mineur.

- Lecture : en 2019, 3,2 % des hommes âgés de 15 ans ou plus présentent un syndrome dépressif majeur et 6,0 % d'entre eux sont atteints d'un syndrome mineur. Au total, 9,2 % (plus ou moins 0,8 point) d’entre eux sont atteints d’un syndrome dépressif.

- Champ : personnes âgées de 15 ans ou plus, résidant en France métropolitaine, et vivant en logement ordinaire.

- Source : enquête European Health Interview Survey (EHIS) 2019.

graphiqueFigure 1 – Prévalences des syndromes dépressifs en 2019, selon l'âge et le sexe

- Note : les syndromes dépressifs sont détectés par l’algorithme du PHQ-9 en 2019 et du PHQ-8 en 2014. Cet auto-questionnaire couvre la fréquence à laquelle le répondant a été gêné lors des quinze derniers jours par différents problèmes, renvoyant aux symptômes cliniques de la dépression. Les deux premiers sont dits « marqueurs » : le peu d’intérêt ou de plaisir à faire les choses et la tristesse, la déprime ou le désespoir. Les autres symptômes sont les pertubations du sommeil, la fatigue ou le manque d’énergie, la perte d’appétit ou le fait de manger trop, la faible estime de soi, les difficultés de concentration, le ralentissement psychomoteur ou, à l’inverse, l’agitation, et enfin des pensées de mort ou auto-agressives. Le fait d'être gêné plus de la moitié du temps par au moins cinq de ces symptômes, dont l’un des deux symptômes marqueurs, indique un syndrome dépressif majeur. Si deux à quatre symptômes sont présents plus de la moitié des jours, le syndrome est qualifié de mineur.

- Lecture : en 2019, 3,2 % des hommes âgés de 15 ans ou plus présentent un syndrome dépressif majeur et 6,0 % d'entre eux sont atteints d'un syndrome mineur. Au total, 9,2 % (plus ou moins 0,8 point) d’entre eux sont atteints d’un syndrome dépressif.

- Champ : personnes âgées de 15 ans ou plus, résidant en France métropolitaine, et vivant en logement ordinaire.

- Source : enquête European Health Interview Survey (EHIS) 2019.

En 2019, parmi les 90 000 hospitalisations liées à une tentative de suicide, 60 % concernaient des femmes. Cette proportion est maximale parmi les 12‑24 ans : 73 % des personnes de cet âge ayant fait une tentative de suicide sont des femmes. Alors que les proportions selon le sexe sont similaires entre 25 et 44 ans, les tentatives de suicide sont à nouveau majoritairement le fait de femmes à partir de 45 ans. Les décès par suicide sont quant à eux majoritairement masculins : 8 214 personnes se sont suicidées en France en 2017, dont 75 % d’hommes.

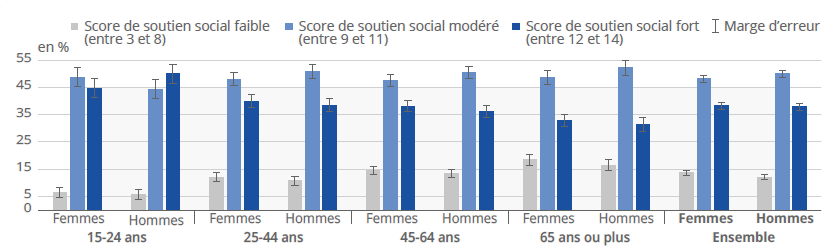

En 2019, parmi les 15 ans ou plus, 14 % des femmes et 12 % des hommes déclarent manquer de ressources relationnelles sur lesquelles s’appuyer en cas de besoin (figure 2). À âge égal, l’intensité de ce soutien social varie peu selon le sexe. En revanche, la part des personnes déclarant un faible soutien social augmente avec l’âge et atteint son maximum après 64 ans, période de la vie où les femmes sont par ailleurs surreprésentées.

tableauFigure 2 - Scores de soutien social selon l'âge et le sexe

| 15-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |

| Score de soutien social faible (entre 3 et 8) | 6,4 | 5,7 | 12,0 | 10,7 | 14,4 | 13,4 | 18,5 | 16,5 | 13,7 | 12,1 |

| Score de soutien social modéré (entre 9 et 11) | 48,8 | 44,3 | 48,0 | 50,8 | 47,5 | 50,5 | 48,6 | 52,2 | 48,1 | 50,0 |

| Score de soutien social fort (entre 12 et 14) | 44,8 | 50,0 | 40,0 | 38,5 | 38,1 | 36,1 | 32,9 | 31,4 | 38,2 | 37,9 |

| Marge d'erreur soutien social faible | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | 0,9 | 0,9 |

| Marge d'erreur soutien social modéré | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 1,3 | 1,3 |

| Marge d'erreur soutien social fort | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 1,2 | 1,3 |

- Note : le score de soutien social est calculé selon l'échelle d'Oslo, construite à partir des réponses aux trois questions suivantes : « Combien de personnes sont-elles suffisamment proches de vous pour que vous puissiez compter sur elles en cas de graves problèmes personnels ? » (réponses de « Aucune » à « 6 ou plus ») ; « Votre entourage montre-t-il de l’intérêt pour ce que vous faites ? » (réponses de « Oui, beaucoup d'intérêt » à « Non, pas du tout d'intérêt ») ; « Pouvez-vous obtenir facilement de l’aide de vos voisins en cas de besoin ? » (réponses de « Très facilement » à « Très difficilement »). Les réponses sont cotées en fonction du degré de soutien social auquel elles renvoient ; cela permet d'obtenir un score global de soutien social allant de 3 à 14.

- Lecture : en 2019, 5,7 % (plus ou moins 1,8 point) des hommes âgés de 15 à 24 ans présentent un score de soutien social faible, compris entre 3 et 8.

- Champ : personnes âgées de 15 ans ou plus, résidant en France métropolitaine, et vivant en logement ordinaire.

- Source : enquête European Health Interview Survey (EHIS) 2019.

graphiqueFigure 2 - Scores de soutien social selon l'âge et le sexe

- Note : le score de soutien social est calculé selon l'échelle d'Oslo, construite à partir des réponses aux trois questions suivantes : « Combien de personnes sont-elles suffisamment proches de vous pour que vous puissiez compter sur elles en cas de graves problèmes personnels ? » (réponses de « Aucune » à « 6 ou plus ») ; « Votre entourage montre-t-il de l’intérêt pour ce que vous faites ? » (réponses de « Oui, beaucoup d'intérêt » à « Non, pas du tout d'intérêt ») ; « Pouvez-vous obtenir facilement de l’aide de vos voisins en cas de besoin ? » (réponses de « Très facilement » à « Très difficilement »). Les réponses sont cotées en fonction du degré de soutien social auquel elles renvoient ; cela permet d'obtenir un score global de soutien social allant de 3 à 14.

- Lecture : en 2019, 5,7 % (plus ou moins 1,8 point) des hommes âgés de 15 à 24 ans présentent un score de soutien social faible, compris entre 3 et 8.

- Champ : personnes âgées de 15 ans ou plus, résidant en France métropolitaine, et vivant en logement ordinaire.

- Source : enquête European Health Interview Survey (EHIS) 2019.

Parmi les 15 ans ou plus, les femmes consomment moins fréquemment de l’alcool que les hommes. Ainsi, en 2019, elles sont 50 % à ne jamais boire d’alcool ou à en consommer au plus une fois par mois, contre 31 % des hommes (figure 3). 28 % n’en boivent jamais, contre 18 % des hommes. En 2014, 33 % des femmes n’en buvaient jamais, contre 17 % des hommes. À l’opposé, 15 % des hommes boivent de l’alcool chaque jour en 2019, contre 6 % des femmes ; ces proportions sont en recul par rapport à 2014, au profit de consommations plusieurs fois par semaine (en 2019, une femme sur cinq et un homme sur trois). En France, la consommation quasi‑quotidienne de faibles quantités d’alcool, typique des pays du sud de l’Europe, régresse au fil des générations. En revanche, les consommations plus espacées mais plus importantes en volume, culturellement plus proches des pays anglo‑saxons ou scandinaves, deviennent plus fréquentes. Ainsi, en 2019, parmi les personnes âgées de 15 ans ou plus, 26 % des femmes et 50 % des hommes déclarent avoir bu six verres standard ou plus en une seule occasion au moins une fois au cours de l’année, contre 17 % des femmes et 42 % des hommes en 2014. Les hommes sont 30 % à déclarer avoir ce type de consommation au moins une fois par mois en 2019 et les femmes 12 %, contre respectivement 17 % des hommes et 4 % des femmes en 2014.

tableauFigure 3 - Fréquence de consommation d'alcool en 2014 et 2019 selon le sexe

| Hommes | Femmes | |||

|---|---|---|---|---|

| 2014 | 2019 | 2014 | 2019 | |

| Jamais ou pas au cours des 12 derniers mois | 17,4 | 18,1 | 33,1 | 27,6 |

| Une fois par mois ou moins | 14,2 | 13,2 | 21,4 | 22,8 |

| Plusieurs fois par mois | 24,4 | 20,2 | 24,2 | 23,3 |

| Plusieurs fois par semaine | 27,1 | 34,0 | 14,7 | 20,8 |

| Tous les jours ou presque | 16,9 | 14,6 | 6,6 | 5,6 |

- Lecture : en 2019, 5,6 % des femmes déclarent consommer de l'alcool tous les jours ou presque.

- Champ : personnes âgées de 15 ans ou plus, résidant en France métropolitaine, et vivant en logement ordinaire.

- Source : enquête European Health Interview Survey (EHIS) 2019.

graphiqueFigure 3 - Fréquence de consommation d'alcool en 2014 et 2019 selon le sexe

- Lecture : en 2019, 5,6 % des femmes déclarent consommer de l'alcool tous les jours ou presque.

- Champ : personnes âgées de 15 ans ou plus, résidant en France métropolitaine, et vivant en logement ordinaire.

- Source : enquête European Health Interview Survey (EHIS) 2019.

Enfin, la consommation de tabac des personnes âgées de 15 ans ou plus diminue, mais moins pour les femmes que pour les hommes : 16 % des femmes et 22 % des hommes fument quotidiennement en 2019, contre respectivement 19 % et 29 % en 2014. En 2019, parmi les fumeurs quotidiens, 18 % des femmes fument plus d’un paquet par jour, contre 27 % des hommes.

Définitions

Un verre d’alcool standard contient 10 grammes d’alcool. Cela correspond aux consommations servies dans les débits de boissons et restaurants (10 cl de vin à 13°, 25 cl de bière à 4°, 2,5 cl de spiritueux à 40°, etc.).

Pour en savoir plus

« Ouvrir dans un nouvel ongletSuicide : quels liens avec le travail et le chômage ? Penser la prévention et les systèmes d’information », Observatoire national du suicide, 4e rapport, juin 2020.

‘‘Ouvrir dans un nouvel onglet Social support in the general population: standardization of the Oslo social support scale (OSSS-3) ’’, BMC Psychology 6‑31, 2018.

« Ouvrir dans un nouvel ongletPremiers résultats de l’enquête santé européenne (EHIS) 2019 », Dossiers de la DREES n° 78, avril 2021.