Les entreprises en France Édition 2021

Commerce

Insee Références

Paru le :01/12/2021

Vision du secteur du commerce avec la définition économique des entreprises

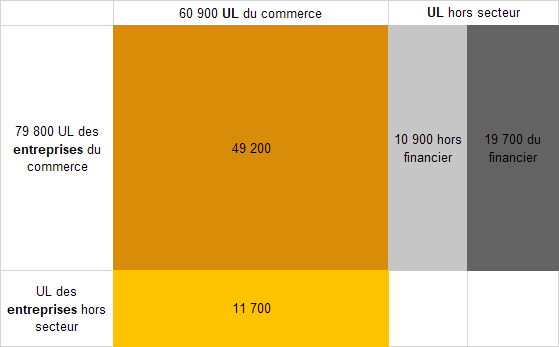

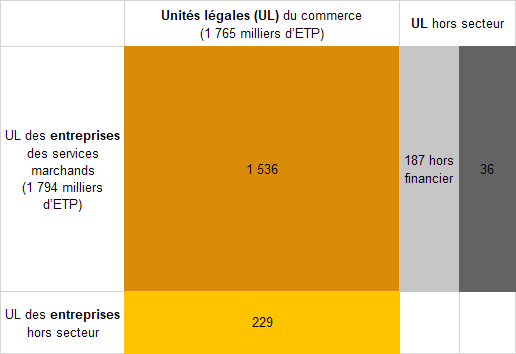

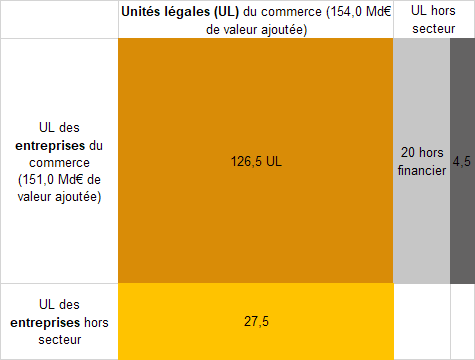

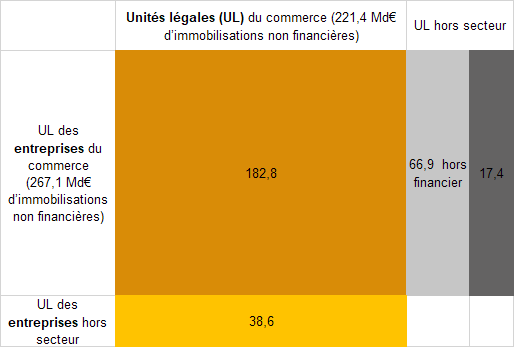

En 2019, on compte 710 800 unités légales dont l’activité principale relève du commerce : 649 900 sont des unités légales indépendantes, 60 900 appartiennent à un groupe. Parmi ces dernières, 49 200 appartiennent à des entreprises commerciales et 11 700 appartiennent à des entreprises non commerciales (figure 1). La moitié des 11 700 unités légales du commerce rattachées à d’autres secteurs sont des filiales d’entreprises industrielles (5 700). Ce sont majoritairement des unités légales du commerce de gros, filiales d’entreprises des industries agroalimentaires (IAA), de la chimie, de la métallurgie ou des équipements électriques et électroniques. Par ailleurs, moins d’un tiers des unités légales du commerce rattachées à d’autres secteurs sont des filiales d’entreprises des services marchands (3 300). Les autres sont des filiales d’entreprises de la construction (1 100), des services financiers (1 000) et des transports et de l’entreposage (500). Les 11 700 unités légales du commerce filiales d’entreprises non commerciales emploient 229 000 salariés en équivalent temps plein (ETP), soit 13 % des ETP occupés dans les filiales commerciales (figure 2). Elles réalisent 18 % des 154 milliards de la valeur ajoutée générée par l’ensemble des unités légales exerçant une activité de commerce et appartenant à un groupe (figure 3). Elles portent 17 % des 221 milliards d’immobilisations non financières (figure 4).

tableauFigure 1 – Unités légales et entreprises du commerce en 2019

| Les données sont disponibles dans le fichier à télécharger. |

|---|

graphiqueFigure 1 – Unités légales et entreprises du commerce en 2019

- Lecture : 60 900 UL du commerce appartiennent à un groupe, dont 49 200 sont filiales d’une entreprise du commerce.

- Champ : UL du commerce appartenant à un groupe et unités légales appartenant à un groupe du commerce. Les 649 900 entreprises « mono-unité légale » sont hors champ.

- Source : Insee, Ésane 2019 (données individuelles).

tableauFigure 2 – Effectifs salariés en ETP du commerce en 2019

| Les données sont disponibles dans le fichier à télécharger. |

|---|

graphiqueFigure 2 – Effectifs salariés en ETP du commerce en 2019

- ETP : équivalent temps plein.

- Lecture : les UL des autres secteur (hors financier) des entreprises du commerce constituées en groupe de sociétés emploient 187 000 ETP.

- Champ : UL du commerce appartenant à un groupe et unités légales appartenant à un groupe du commerce. Les 649 900 entreprises « mono-unité légale » sont hors champ.

- Source : Insee, Ésane 2019 (données individuelles).

tableauFigure 3 – Valeur ajoutée du commerce en 2019

| Les données sont disponibles dans le fichier à télécharger. |

|---|

graphiqueFigure 3 – Valeur ajoutée du commerce en 2019

- Lecture : les UL du secteur de la finance des entreprises du commerce constituées en groupe de sociétés génèrent 4,5 Md€ de valeur ajoutée.

- Champ : UL du commerce appartenant à un groupe et unités légales appartenant à un groupe du commerce. Les 649 900 entreprises « mono-unité légale » sont hors champ.

- Source : Insee, Ésane 2019 (données individuelles).

tableauFigure 4 – Immobilisations non financières du commerce en 2019

| Les données sont disponibles dans le fichier à télécharger. |

|---|

graphiqueFigure 4 – Immobilisations non financières du commerce en 2019

- Lecture : les UL du commerce des entreprises du commerce constituées en groupe de sociétés génèrent 182,8 Md€ d’immobilisations non financières.

- Champ : UL du commerce appartenant à un groupe et unités légales appartenant à un groupe du commerce. Les 649 900 entreprises « mono-unité légale » sont hors champ.

- Source : Insee, Ésane 2019 (données individuelles).

En 2019, 674 900 entreprises exercent principalement une activité de commerce. 25 000 d’entre elles sont organisées en groupes et rassemblent 79 800 unités légales. Parmi ces unités légales, 38 % (30 600) exercent une activité non commerciale. Ces filiales sont principalement dans les services marchands et financiers (27 300), en particulier le secteur des holdings, les activités spécialisées (sièges sociaux) et la location de biens immobiliers. Les autres proviennent de l’industrie (2 000), de la construction (700) et des transports et de l’entreposage (500). En 2019, les entreprises commerciales constituées en groupe emploient 1,8 million de salariés en équivalent temps plein (ETP), génèrent 151 milliards de valeur ajoutée, et comptabilisent 267 milliards d’euros d’immobilisations non financières. Au sein de ces entreprises, le poids des unités légales dont l’activité ne relève pas du commerce s’élève à 16 % de la valeur ajoutée, 32 % des immobilisations non financières et 12 % des salariés (en ETP).

La mise en œuvre de la définition économique des entreprises conduit donc à rattacher des unités légales du commerce à des entreprises d’autres secteurs et à intégrer des unités légales non commerciales à des entreprises du commerce. Le passage à une analyse au niveau des entreprises plutôt que des unités légales ajoute à la réallocation sectorielle un effet de consolidation des flux intra groupe pour les variables dites « non additives ». Les deux effets combinés réduisent l’estimation du chiffre d’affaires du commerce de 236 milliards d’euros : − 159 milliards d’euros dus à la réallocation sectorielle et − 77 milliards provenant de la consolidation. Ils ont pour conséquence une diminution moins marquée des effectifs, − 9 000 salariés en ETP, et de la valeur ajoutée, − 3 milliards d’euros. Ils conduisent à l’inverse à une hausse des fonds propres (+ 171 milliards d’euros) et des immobilisations financières (+ 334 milliards d’euros) (figure 5).

tableauFigure 5 – Impact de la définition économique des entreprises du commerce en 2019

| Effet net des réallocations sectorielles (1) | Effet de la consolidation (2) | Total (1) + (2) | ||

|---|---|---|---|---|

| Variables additives | Effectifs (en milliers d’ETP) | -9 | 0 | -9 |

| Valeur ajoutée | -3 | 0 | -3 | |

| Immobilisations non financières | 46 | 0 | 46 | |

| Variables non additives | Chiffre d’affaires | -159 | -77 | -236 |

| Fonds propres | 250 | -79 | 171 | |

| Immobilisations financières | 420 | -86 | 334 | |

- ETP : équivalent temps plein.

- Lecture : avec la définition économique des entreprises, les immobilisations financières des entreprises du commerce augmentent de 334 milliards d’euros (Md€) par rapport aux immobilisations financières des unités légales du commerce : 420 Md€ par effet des réallocations sectorielles et – 86 Md€ par l’effet des consolidations intragroupes.

- Champ : entreprises et unités légales du commerce (y compris entreprises « mono-unité légale »).

- Source : Insee, Ésane 2019 (données individuelles).

graphiqueFigure 5 – Impact de la définition économique des entreprises du commerce en 2019

- ETP : équivalent temps plein.

- Lecture : avec la définition économique des entreprises, les immobilisations financières des entreprises du commerce augmentent de 334 milliards d’euros (Md€) par rapport aux immobilisations financières des unités légales du commerce : 420 Md€ par effet des réallocations sectorielles et – 86 Md€ par l’effet des consolidations intragroupes.

- Champ : entreprises et unités légales du commerce (y compris entreprises « mono-unité légale »).

- Source : Insee, Ésane 2019 (données individuelles).

Chiffres clés du commerce

En 2019, le commerce rassemble 674 900 entreprises (figure 6), dont 184 500 relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise et des micro-entrepreneurs. Les entreprises du commerce réalisent un chiffre d’affaires (CA) de 1 386 milliards d’euros et dégagent une valeur ajoutée (VA) de 221 milliards d’euros (figure 7). Elles emploient 2,7 millions de salariés en équivalent temps plein (ETP). Leur poids dans l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers est proche en nombre d’entreprises (20 %) et de salariés en ETP (22 %) mais est légèrement plus faible en matière de valeur ajoutée (19 %) et de chiffre d’affaires à l’export (18 %). En revanche, cette part est nettement plus élevée pour le chiffre d’affaires (35 %). Cela reflète la spécificité de l’activité commerciale qui consiste principalement à revendre des biens achetés en l’état plutôt que de produire des biens ou des services. Comparé à la valeur ajoutée, le chiffre d’affaires est donc proportionnellement plus important que dans les autres secteurs.

tableauFigure 6 – Nombre d’entreprises dans le commerce en 2019

| Nombre d’entreprises | Nombre d’unités légales1 | Dont entreprises « mono-unité légale » | Hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre d’entreprises | Nombre d’unités légales1 | Dont entreprises « mono-unité légale » | ||||

| Commerce automobile | 95,8 | 105,3 | 91,9 | 75,6 | 85,0 | 71,7 |

| Commerce de gros | 143,5 | 164,0 | 134,0 | 120,7 | 141,1 | 111,1 |

| Commerce de détail | 435,6 | 460,4 | 423,9 | 294,2 | 319,1 | 282,6 |

| Ensemble du commerce | 674,9 | 729,7 | 649,9 | 490,4 | 545,2 | 465,4 |

| Poids du commerce2 (en %) | 20,3 | 20,5 | 20,1 | 21,3 | 21,5 | 21,0 |

- 1. Constituant les entreprises du commerce.

- 2. Dans l’ensemble des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.

- Lecture : en 2019, le commerce de gros est composé de 143,5 milliers d’entreprises.

- Champ : France, entreprises du commerce.

- Source : Insee, Ésane 2019 (données individuelles).

tableauFigure 7 – Chiffres clés des entreprises du commerce en 2019

| Salariés (en milliers d’ETP) | Chiffre d’affaires hors taxes | Chiffre d’affaires à l’export | Valeur ajoutée hors taxes | Investissement corporels bruts hors apports | |

|---|---|---|---|---|---|

| (en milliards d’euros) | |||||

| Commerce automobile | 350,8 | 190,0 | 8,3 | 25,2 | 3,7 |

| Commerce de gros | 873,9 | 714,3 | 110,3 | 104,4 | 9,2 |

| Commerce de détail | 1 456,9 | 481,2 | 17,3 | 91,5 | 12,2 |

| Ensemble du commerce | 2 681,6 | 1 385,5 | 136,0 | 221,0 | 25,1 |

| Poids du commerce1 (en %) | 21,5 | 34,8 | 17,9 | 19,4 | 11,0 |

- 1. Dans l’ensemble des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.

- Lecture : en 2019, le commerce automobile génère 25,2 milliards d’euros de valeur ajoutée hors taxes.

- Champ : France, entreprises du commerce.

- Source : Insee, Ésane 2019.

La grande majorité des entreprises commerciales n’ont qu’une seule unité légale : elles sont mono-unité légale. Mais 4 % (25 000 entreprises) sont organisées en groupes de sociétés. Celles-ci sont composées de plusieurs unités légales commerciales ou non commerciales et englobent au total 79 800 unités légales. Bien que très minoritaires en nombre, le poids de ces entreprises dans le commerce est pourtant prépondérant : elles emploient 65 % des salariés en ETP, réalisent 69 % du chiffre d’affaires et jusqu’à 71 % du chiffre d’affaires à l’export.

Le commerce comprend trois sous secteurs : le commerce de gros a pour clients d’autres entreprises, notamment du commerce ; le commerce de détail vend principalement aux particuliers ; le commerce automobile regroupe des commerçants, grossistes ou détaillants, spécialisés dans la vente ou la réparation d’automobiles et de motocycles.

En 2019, le commerce de gros réalise 47 % de la VA du commerce, le commerce de détail 41 % et le commerce automobile 11 %. Mais le commerce de gros n’emploie qu’un tiers des salariés (33 %), contre plus de la moitié dans le commerce de détail (54 %). Les entreprises du commerce de gros sont celles qui exportent le plus (15 % de leur chiffre d’affaires). Comparativement, les entreprises du commerce de détail et automobile exportent peu (4 %).

La quasi-totalité des entreprises du commerce sont des microentreprises (MIC) ou PME (hors MIC) (figure 8). Pourtant, elles ne rassemblent respectivement que 21 % et 30 % des salariés des entreprises du commerce, l’autre moitié des salariés étant employés par les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises (GE). Le chiffre d’affaires à l’export est réalisé à 44 % par les ETI du commerce, tandis que les GE y contribuent à 28 % et les PME (hors MIC) à 22 %.

tableauFigure 8 – Caractéristiques du commerce selon la catégorie d’entreprises en 2019

| Microentreprises (MIC) | PME (hors MIC) | Entreprises de taille intermédiaire | Grandes entreprises | |

|---|---|---|---|---|

| Nombre d’entreprises | 94,4 | 5,4 | 0,2 | 0,0 |

| Effectifs salariés en ETP | 20,9 | 29,9 | 24,5 | 24,7 |

| Immobilisations corporelles | 14,4 | 21,0 | 26,7 | 37,9 |

| Chiffre d’affaires à l’export | 6,4 | 22,0 | 43,9 | 27,7 |

| Valeur ajoutée hors taxes | 17,5 | 26,3 | 25,8 | 30,4 |

- ETP : équivalent temps plein.

- Lecture : en 2019, les grandes entreprises génèrent 27,7 % du chiffre d’affaires à l’export du secteur du commerce.

- Champ : France, entreprises du commerce.

- Source : Insee, Ésane 2019.

graphiqueFigure 8 – Caractéristiques du commerce selon la catégorie d’entreprises en 2019

- ETP : équivalent temps plein.

- Lecture : en 2019, les grandes entreprises génèrent 27,7 % du chiffre d’affaires à l’export du secteur du commerce.

- Champ : France, entreprises du commerce.

- Source : Insee, Ésane 2019.

La production des entreprises commerciales comprend les ventes de services facturées aux clients ou aux fournisseurs, la production de biens et, composante dominante, la marge commerciale. En 2019, le taux de marge commerciale s’établit à 24 % pour l’ensemble du commerce (figure 9). Proche de la moyenne dans le commerce de gros (22 %), il est de 14 % dans le commerce automobile et de 30 % dans le commerce de détail. Le taux de valeur ajoutée est très lié au taux de marge commerciale. Il est de 16 % dans le commerce, soit nettement moins que pour l’ensemble des entreprises du champ des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers (30 %). Il est légèrement inférieur dans le commerce de gros (15 %) et dans le commerce automobile (13 %), et plus élevé dans le commerce de détail (19 %).

Le taux d’investissement est deux fois plus faible dans le commerce (9 %) que dans l’ensemble du champ marchand (20 %).

tableauFigure 9 – Ratios économiques et financiers des entreprises dans le commerce en 2019

| Taux de marge commerciale | Taux d’exportation | Taux de valeur ajoutée | Intensité capitalistique (en milliers d’euros par ETP) | Taux d’investissement | Taux de marge | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Commerce automobile | 14,4 | 4,4 | 13,2 | 82,0 | 10,5 | 22,1 |

| Commerce de gros | 21,7 | 15,4 | 14,6 | 106,7 | 10,5 | 28,9 |

| Commerce de détail | 29,7 | 3,6 | 19,0 | 90,4 | 8,4 | 23,5 |

| Ensemble du commerce | 23,6 | 9,8 | 16,0 | 94,6 | 9,4 | 25,7 |

| Ensemble des entreprises principalement marchandes non agricoles et non financières | /// | 18,4 | 29,8 | 213,8 | 20,0 | 28,4 |

- /// : absence de résultat due à la nature des choses.

- ETP : équivalent temps plein.

- Lecture : en 2019, le commerce de détail a un taux d’investissement de 8,4 %.

- Champ : France, entreprises du commerce.

- Source : Insee, Ésane 2019.

Définitions

Une unité légale est une entité juridique de droit public ou privé. Cette entité juridique peut être :

- une personne morale, dont l’existence est reconnue par la loi indépendamment des personnes ou des institutions qui la possèdent ou qui en sont membres ;

- une personne physique, en tant qu’indépendant, peut exercer une activité économique.

Elle est obligatoirement déclarée aux administrations compétentes (greffes des tribunaux, sécurité sociale, DGFiP, etc.) pour exister. L’existence d’une telle unité dépend du choix des propriétaires ou de ses créateurs (pour des raisons organisationnelles, juridiques ou fiscales). L’unité légale, société ou entreprise individuelle, est l’unité principale enregistrée au répertoire Sirene et identifiée par son numéro Siren.

Le commerce regroupe les unités statistiques (entreprises, unité légales ou établissements) dont l’activité principale consiste à revendre des marchandises achetées à des tiers, sans les transformer. Cette activité peut comporter accessoirement des activités de production. L’activité des intermédiaires du commerce qui mettent en rapport les acheteurs et les vendeurs (ou bien exécutent des opérations commerciales pour le compte d’un tiers), sans être propriétaires des produits concernés, fait partie du commerce. Dans la nomenclature d’activité française (NAF rév. 2), les activités commerciales sont décrites dans les trois secteurs suivants : commerce et réparation d’automobiles et de motocycles (45), commerce de gros (46) et commerce de détail (47) (annexe Nomenclature d’activités française). L’artisanat commercial (charcuterie, boulangerie-pâtisserie) est comptabilisé dans l’industrie, car son activité de fabrication l’emporte sur celle de revente en l’état de marchandises, même si les secteurs concernés sont proches par certains aspects du commerce de détail alimentaire spécialisé (vente directe à des consommateurs dans les magasins, etc.).

Une unité légale indépendante est une unité légale non détenue majoritairement par une autre unité légale.

Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 d’application de la loi de modernisation de l’économie de 2008 (LME) définit l’entreprise comme « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes. »

Concrètement, l’entreprise est :

- soit une unité légale (entité juridique identifiée par son numéro Siren, qui peut être un entrepreneur individuel ou une société exerçant une fonction de production) indépendante ;

- soit un regroupement économiquement pertinent (intervenant sur le marché, regroupant l’ensemble des facteurs de production, ayant une autonomie de décision) d’unités légales appartenant à un même groupe de sociétés.

Une filiale est une unité légale détenue à plus de 50 % par une autre unité légale.

La valeur ajoutée (VA) est égale à la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires. Elle est calculée hors taxes. La valeur ajoutée aux coûts des facteurs (VACF) est égale à la valeur ajoutée de laquelle on déduit les impôts sur la production (comme la contribution économique territoriale) et à laquelle on ajoute les subventions d’exploitation. Elle est aussi égale à la somme des frais de personnels et de l’excédent brut d’exploitation.

Un groupe est un ensemble de sociétés liées entre elles par des participations au capital et parmi lesquelles l’une exerce sur les autres un pouvoir de décision.

La consolidation des résultats est une opération comptable permettant d’élaborer des données au niveau des entreprises à partir des données des unités légales qui les composent. Pour les variables dites « non additives » (chiffre d’affaires, achats, créances, dettes, etc.), il est nécessaire de retirer du cumul des données des unités légales les flux internes à l’entreprise, qui n’ont pas de réelle signification économique mais reflètent seulement l’organisation juridique de l’entreprise. Par exemple, le chiffre d’affaires consolidé est la somme des chiffres d’affaires des unités légales d’un groupe, à laquelle on ôte le chiffre d’affaires intragroupe, c’est-à-dire réalisé entre les filiales du groupe. Pour les variables dites « additives » (effectif, valeur ajoutée, etc.), la consolidation n’a pas lieu d’être, car la valeur de la variable au niveau de l’entreprise est égale à la somme des valeurs de cette variable pour toutes les unités légales qui composent l’entreprise.

Quatre catégories d’entreprises sont définies dans le décret d’application de la loi de modernisation de l’économie (décret n° 2008-1354) pour les besoins de l’analyse statistique et économique. Pour déterminer la catégorie à laquelle une entreprise appartient, les données suivantes, afférentes au dernier exercice comptable clôturé et calculées sur une base annuelle, sont utilisées : l’effectif, le chiffre d’affaires et le total du bilan. Sont ainsi distinguées :

- les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, d’autre part,

ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de

bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;

- parmi elles, les microentreprises (MIC) occupent moins de 10 personnes, et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;

- les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont des entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME et qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros ;

- les grandes entreprises (GE) sont des entreprises non classées dans les catégories précédentes.

Le régime du micro-entrepreneur est la nouvelle dénomination pour celui d’auto-entrepreneur depuis le 19 décembre 2014. Il a été mis en place par la loi de modernisation de l’économie (LME) d’août 2008 et est entré en vigueur au 1er janvier 2009. Pour les entrepreneurs individuels qui en font la demande, les formalités de création d’entreprises sont allégées, et le mode de calcul et de paiement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu est simplifié. L’entrepreneur bénéficie ainsi notamment du régime fiscal de la micro‑entreprise et du régime micro-social. Depuis le 1er janvier 2018, le régime peut s’appliquer aux entreprises dont le chiffre d’affaires pour une année civile complète n’excède pas :

- 170 000 euros HT pour une activité de vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture de logement ;

- 70 000 euros HT pour une activité de services.

Une entreprise mono-unité légale est une entreprise composée d’une seule unité légale qui, dans la plupart des cas, est indépendante. Toutefois, quelques-unes appartiennent à un groupe lorsqu’une seule unité légale du groupe appartient au champ étudié ou bien lorsqu’une seule unité légale du groupe est localisée en France.

Pour un exercice comptable donné, la marge commerciale réalisée par une unité statistique (entreprise, unité légale), est définie comme la différence entre le montant hors taxes des ventes de marchandises et le coût d’achat hors taxes des marchandises vendues.

Le coût d’achat hors taxes des marchandises vendues est défini comme :

- Le montant des achats de marchandises hors taxes au cours de cet exercice (incluant les frais annexes liés à l’achat : frais de douane, coût du transport, emballage, assurance, etc.) ;

- PLUS la valeur hors taxes du stock de marchandises en début d’exercice ;

- MOINS la valeur hors taxes du stock de marchandises en fin d’exercice.

Ratios :

- Taux d’exportation : chiffre d’affaires (CA) à l’export / chiffre d’affaires (CA)

- Taux de valeur ajoutée : valeur ajoutée (VA) / chiffre d’affaires (CA)

- Taux d’investissement : investissements corporels bruts hors apport / valeur ajoutée (VA)

- Taux de marge : excédent brut d’exploitation (EBE) / valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF)

- Rentabilité économique : excédent brut d’exploitation (EBE) / (immobilisations corporelles et incorporelles + besoins en fonds de roulement)

- Rentabilité financière : résultats nets comptables / capitaux propres

- Taux d’autofinancement : capacité d’autofinancement / investissements corporels bruts hors apports.

Pour en savoir plus

« La situation du commerce en 2020 – Tendances 2021 », Documents de travail n° E2021/01, Insee, juillet 2021.

« Début 2021, l’activité s’améliore dans le commerce, après avoir plongé en 2020 », Insee Première n° 1866, juillet 2021.

« Les comptes de la Nation en 2020 – Baisse historique du PIB, mais résilience du pouvoir d’achat des ménages », Insee Première n° 1860, mai 2021.