Insee Analyses ·

Janvier 2023 · n° 79

Insee Analyses ·

Janvier 2023 · n° 79 En 15 ans, les disparités entre quartiers, mesurées selon le revenu, se sont accentuées

dans la plupart des grandes villes

En 15 ans, les disparités entre quartiers, mesurées selon le revenu, se sont accentuées

dans la plupart des grandes villes

Mesuré selon les revenus, le degré de ségrégation spatiale au sein d’une ville n’est lié ni à la taille, ni à la densité de sa population. Les grandes villes avec les degrés de ségrégation les plus élevés, où les personnes avec des revenus proches habitent les mêmes quartiers, partagent toutefois des caractéristiques communes : d’une part, les écarts de revenus entre les plus modestes et les plus aisés y sont les plus marqués et, d’autre part, les ménages modestes y perçoivent des revenus particulièrement faibles.

Quel que soit le niveau de ségrégation des villes, les populations les plus modestes et les plus aisées vivent dans des quartiers moins mixtes que celles aux revenus intermédiaires.

Entre 2004 et 2019, les disparités spatiales selon le revenu se sont accentuées dans la plupart des grandes villes : tous les groupes de revenus vivent dans des quartiers de moins en moins mixtes, à l’exception notable des populations les plus modestes.

- Les grandes villes ne sont pas nécessairement les villes où les disparités spatiales de revenus sont les plus fortes

- Les villes où les inégalités de revenus sont plus fortes sont en général moins homogènes

- L’inégale répartition des populations les plus modestes au sein des villes, mais aussi des plus aisées, contribuent le plus à la ségrégation spatiale

- Plus de la moitié de la superficie des villes est constituée de quartiers où les personnes les plus aisées sont surreprésentées

- Entre 2004 et 2019, les disparités spatiales selon le revenu augmentent dans une grande majorité de villes

- Tous les groupes de revenus vivent dans des quartiers de moins en moins mixtes, à l’exception des populations les plus modestes

- La mixité dans les quartiers prioritaires a diminué entre 2004 et 2019

- Encadré 1 – La mesure de la ségrégation spatiale selon le revenu

- Encadré 2 – À La Réunion et en Martinique, les populations modestes vivent dans des quartiers relativement plus mixtes qu’en France métropolitaine

Les grandes villes ne sont pas nécessairement les villes où les disparités spatiales de revenus sont les plus fortes

Certaines villes ont des habitants plus riches que d’autres en moyenne. À Paris, le revenu médian, avant redistribution, des habitants est par exemple 25 % plus élevé qu'à Lille. Par ailleurs, à l’intérieur des villes, les inégalités de revenus peuvent être plus ou moins marquées, comme en témoigne le rapport interquintile des revenus déclarés qui est 1,5 fois plus élevé à Marseille (4,5) qu'à Bordeaux (3,0). Les grandes villes sont ainsi le lieu de rencontre de populations aux revenus variés, mais ces personnes aux profils différents en matière de revenus ne vivent pas dans les mêmes espaces [Decorme, Labosse, 2022].

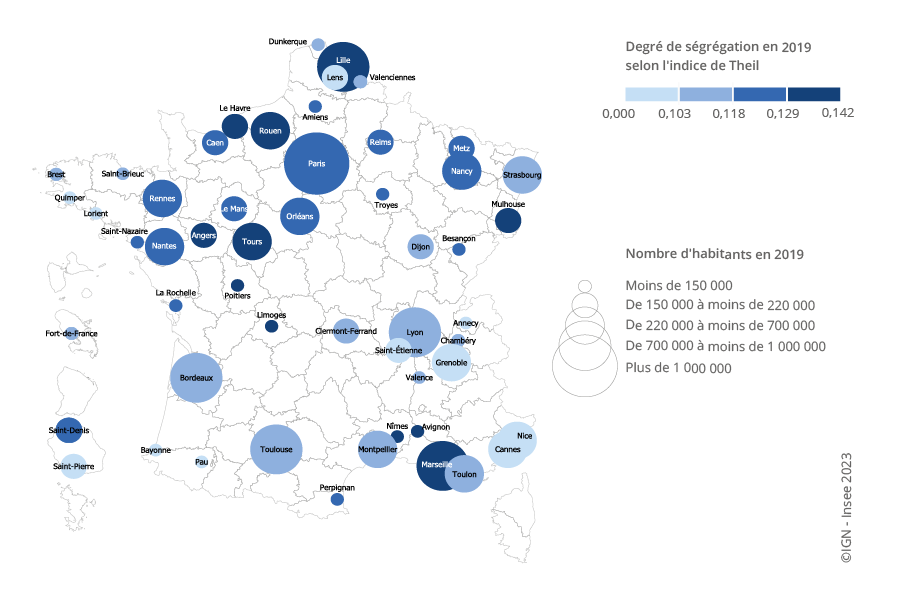

L’analyse porte ici sur la répartition plus ou moins homogène des habitants entre les différents quartiers d’une ville, en fonction de leurs revenus : mesurée selon l’indice de Theil (encadré 1), la ségrégation spatiale d’une ville est plus forte quand les habitants avec des niveaux de revenus proches résident dans les mêmes quartiers. Autrement dit, une ville est d’autant plus homogène que ses quartiers rassemblent des habitants dont les revenus sont représentatifs de la distribution des revenus de la ville dans son ensemble. En 2019, parmi les 50 plus grandes villes de France métropolitaine, la répartition des habitants est plus homogène à Cannes, Annecy, Bayonne, Nice ou Lens ; elle est la plus hétérogène à Limoges, Rouen, Avignon ou Lille (figure 1). La situation est intermédiaire dans les villes de Nantes, Rennes et Perpignan, tout comme en Outre-mer dans les grandes villes de La Réunion et de la Martinique (encadré 2).

tableauFigure 1 – Degrés de ségrégation spatiale des 53 plus grandes villes françaises en 2019

| Ville | Degré de ségrégation | Population en 2019 |

|---|---|---|

| Paris | [0,118;0,129[ | 10 277 625 |

| Lyon | [0,103;0,118[ | 1 277 584 |

| Marseille | [0,129;0,142[ | 969 002 |

| Lille | [0,129;0,142[ | 955 906 |

| Toulouse | [0,103;0,118[ | 744 104 |

| Bordeaux | [0,103;0,118[ | 747 512 |

| Nantes | [0,118;0,129[ | 487 928 |

| Strasbourg | [0,103;0,118[ | 427 197 |

| Montpellier | [0,103;0,118[ | 364 723 |

| Rennes | [0,118;0,129[ | 271 686 |

| Grenoble | [0;0,103[ | 365 556 |

| Rouen | [0,129;0,142[ | 329 517 |

| Nice | [0;0,103[ | 461 144 |

| Toulon | [0,103;0,118[ | 238 614 |

| Tours | [0,129;0,142[ | 245 109 |

| Nancy | [0,118;0,129[ | 224 207 |

| Clermont-Ferrand | [0,103;0,118[ | 191 068 |

| Saint-Étienne | [0;0,103[ | 208 268 |

| Caen | [0,118;0,129[ | 180 300 |

| Orléans | [0,118;0,129[ | 242 985 |

| Angers | [0,129;0,142[ | 207 283 |

| Dijon | [0,103;0,118[ | 200 086 |

| Mulhouse | [0,129;0,142[ | 205 684 |

| Perpignan | [0,118;0,129[ | 141 364 |

| Cannes | [0;0,103[ | 239 232 |

| Brest | [0,103;0,118[ | 139 926 |

| Metz | [0,118;0,129[ | 166 227 |

| Le Mans | [0,118;0,129[ | 151 626 |

| Amiens | [0,118;0,129[ | 148 506 |

| Reims | [0,118;0,129[ | 208 432 |

| Nîmes | [0,129;0,142[ | 148 561 |

| Valenciennes | [0,103;0,118[ | 127 241 |

| Le Havre | [0,129;0,142[ | 193 080 |

| Avignon | [0,129;0,142[ | 137 662 |

| Limoges | [0,129;0,142[ | 141 776 |

| Lens | [0;0,103[ | 202 114 |

| Annecy | [0;0,103[ | 130 721 |

| Pau | [0;0,103[ | 109 229 |

| Besançon | [0,118;0,129[ | 117 912 |

| Poitiers | [0,129;0,142[ | 99 272 |

| Bayonne | [0;0,103[ | 126 027 |

| Dunkerque | [0,103;0,118[ | 141 779 |

| Valence | [0,103;0,118[ | 95 297 |

| Chambéry | [0,103;0,118[ | 115 103 |

| La Rochelle | [0,118;0,129[ | 93 550 |

| Quimper | [0;0,103[ | 63 283 |

| Lorient | [0;0,103[ | 80 370 |

| Troyes | [0,118;0,129[ | 112 189 |

| Saint-Nazaire | [0,118;0,129[ | 82 535 |

| Saint-Brieuc | [0,103;0,118[ | 71 248 |

| Fort-de-France | [0,103;0,118[ | 136 219 |

| Saint-Denis | [0,118;0,129[ | 153 810 |

| Saint-Pierre | [0;0,103[ | 164 806 |

- Notes : la ségrégation est mesurée par l’indice de Theil, qui permet de classer les villes des plus mixtes aux moins mixtes. L’analyse de la mixité porte sur les zones denses des pôles principaux des aires d’attraction des villes, à savoir l’ensemble des carreaux de 200 mètres de côté qui rassemblent plus de 20 ménages. Les pôles sont désignés par le nom de la ville la plus peuplée.

- Lecture : en 2019, Angers (entre 150 000 et 220 000 habitants) fait partie des villes où la ségrégation mesurée par l’indice de Theil est la plus élevée, entre 0,129 et 0,142.

- Champ : France métropolitaine, Martinique et La Réunion ; personnes appartenant à des ménages fiscaux en logement ordinaire dont le revenu déclaré est positif ou nul.

- Source : Insee, Filosofi 2019, Recensement de la population 2019.

graphiqueFigure 1 – Degrés de ségrégation spatiale des 53 plus grandes villes françaises en 2019

- Notes : la ségrégation est mesurée par l’indice de Theil, qui permet de classer les villes des plus mixtes aux moins mixtes. L’analyse de la mixité porte sur les zones denses des pôles principaux des aires d’attraction des villes, à savoir l’ensemble des carreaux de 200 mètres de côté qui rassemblent plus de 20 ménages. Les pôles sont désignés par le nom de la ville la plus peuplée.

- Lecture : en 2019, Angers (entre 150 000 et 220 000 habitants) fait partie des villes où la ségrégation mesurée par l’indice de Theil est la plus élevée, entre 0,129 et 0,142.

- Champ : France métropolitaine, Martinique et La Réunion ; personnes appartenant à des ménages fiscaux en logement ordinaire dont le revenu déclaré est positif ou nul.

- Source : Insee, Filosofi 2019, Recensement de la population 2019.

Ces disparités spatiales ne sont pas liées à la taille ou à la densité de la population. Ainsi la ségrégation spatiale selon le revenu n’est pas toujours plus élevée dans les grandes villes. Marseille et Paris apparaissent parmi les quinze villes où la ségrégation spatiale est la plus forte, mais Lyon, Toulouse, Nice et Montpellier sont parmi les plus homogènes. De même, parmi les plus petites villes étudiées (moins de 150 000 habitants), le niveau de disparités spatiales est tantôt parmi les plus hauts (Limoges, Avignon, Poitiers), tantôt parmi les plus bas (Annecy, Bayonne, Quimper). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette diversité des niveaux de ségrégation : l’historique du développement urbain propre à chaque ville et les politiques publiques qui ont pu y contribuer, les spécificités des marchés immobiliers locaux, les dessertes en transports, l’offre scolaire, la localisation des emplois et des équipements, ainsi que les interactions avec les villes environnantes.

Les villes où les inégalités de revenus sont plus fortes sont en général moins homogènes

La ségrégation spatiale est distincte de la notion d’inégalité : une ville avec un grand écart entre le revenu des plus riches et celui des plus pauvres peut néanmoins être homogène si ses habitants sont répartis dans les différents quartiers quel que soit leur niveau de revenu ; à l’inverse, dans une ville relativement égalitaire, si les habitants ayant les mêmes niveaux de revenus vivent regroupés dans les mêmes quartiers, alors la ségrégation spatiale sera élevée. Dans les comparaisons entre villes, il faut également garder en tête que les groupes sociaux sont définis avec des tranches de revenu différentes pour chaque ville, de manière à ce que chaque groupe représente un cinquième de la population : ainsi la mesure de la ségrégation reste relative à la ville considérée, indépendamment du niveau moyen et de l’amplitude des revenus. Dans les faits, la ségrégation spatiale augmente avec les inégalités de revenus, résultat déjà mis en évidence par la littérature [Floch, 2018] : mesurées par le rapport interquintile de revenu déclaré, les inégalités sont en moyenne 1,3 fois moins élevées dans les dix villes les plus homogènes par rapport aux dix villes les moins homogènes, témoignant d’une distribution des revenus plus concentrée dans les premières. Le rapport interquintile est jusqu’à 2,2 fois plus élevé à Nîmes, qui fait partie des villes les moins homogènes en 2019, qu’à Quimper, ville parmi les plus homogènes en 2019. Il y a cependant des exceptions : par exemple, Rouen et Tours font partie des villes les moins homogènes tout en ayant un rapport interquintile relativement faible ; à l’inverse, les inégalités sont relativement marquées à Saint‑Étienne et Valenciennes, alors même que ces villes sont parmi les plus homogènes.

Les villes où les disparités spatiales selon le revenu sont les plus fortes sont aussi celles où les personnes les plus modestes ont des revenus plus faibles qu’ailleurs : 10 % des habitants déclarent un revenu annuel par unité de consommation inférieur à 3 300 euros en moyenne dans les dix villes les moins homogènes, contre 5 700 euros en moyenne dans les dix villes les plus homogènes.

Plusieurs politiques publiques du ressort des collectivités locales peuvent orienter les choix de lieu de résidence des ménages, et donc le degré de mixité des différents quartiers. Il s’agit par exemple, de la politique de la ville, ou plus largement des politiques d’aménagement du territoire en matière de logement, de transports, d’éducation, de sécurité, etc. Parmi elles, la politique en matière de logement social a directement un impact sur la mixité des quartiers, notamment à travers le nombre de logements sociaux, leur localisation et les critères d’attribution. En 2019, la part des logements sociaux dans l’ensemble des résidences principales est plus élevée dans les villes les moins homogènes. Ce constat pourrait s’expliquer en partie par la concentration du parc social dans les grands ensembles construits dans les années 1960, regroupant ainsi les habitants avec des faibles revenus dans des quartiers peu représentatifs de la population de la ville dans son ensemble. Il existe néanmoins des villes avec une proportion importante de logements sociaux et un niveau de ségrégation relativement faible : c’est notamment le cas de plusieurs villes du nord de la France comme Lens, ou Dunkerque et Valenciennes dans une moindre mesure.

L’inégale répartition des populations les plus modestes au sein des villes, mais aussi des plus aisées, contribuent le plus à la ségrégation spatiale

L’indice de ségrégation de chacune des villes est décomposable en indices de ségrégation pour chaque groupe d’individus classés selon le revenu déclaré par unité de consommation. Cette décomposition permet de quantifier la contribution d’un groupe de personnes donné à la ségrégation totale. Quel que soit l’indice de ségrégation d’une ville dans son ensemble, les personnes dont les revenus se situent aux extrêmes de la distribution sont ceux qui vivent les plus concentrés spatialement ; cela se vérifie pour les 20 % les plus aisés comme pour les 20 % les plus modestes. À l’inverse, les individus ayant des revenus intermédiaires se répartissent de manière plus uniforme dans les villes étudiées.

La forte ségrégation des habitants les plus modestes se retrouve notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui, par construction, sont des quartiers concentrant des personnes à faibles revenus. Dans le même temps, les quartiers résidentiels aisés sont le marqueur de l’importante ségrégation des habitants ayant les plus hauts revenus.

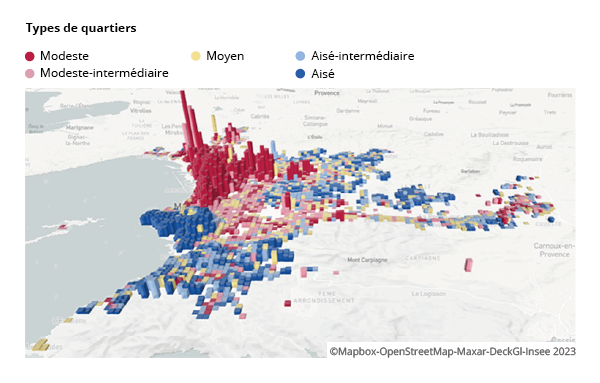

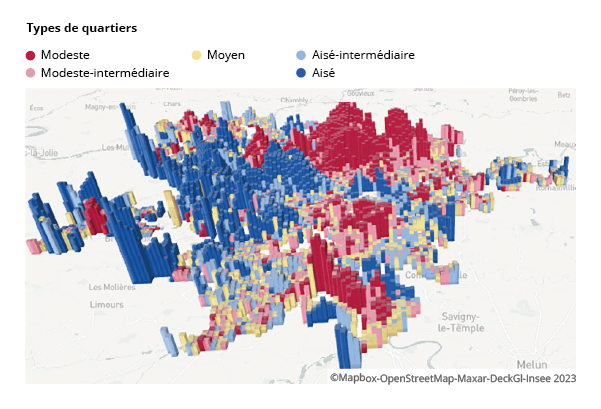

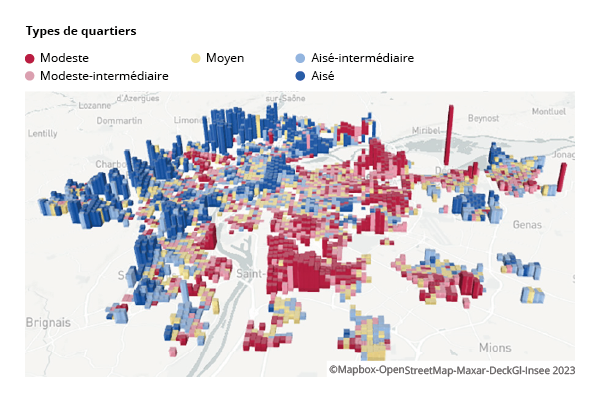

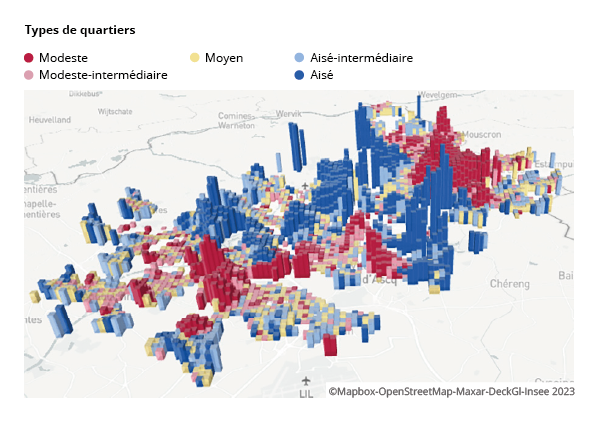

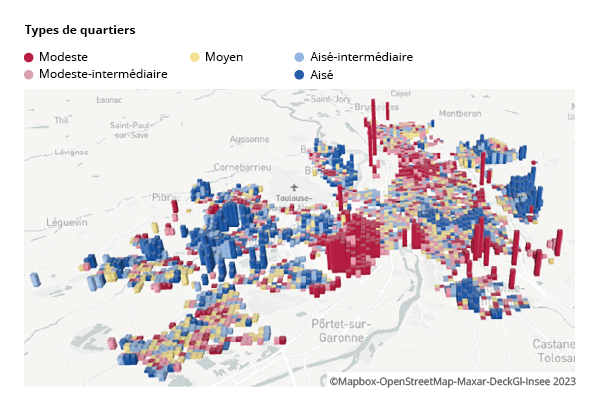

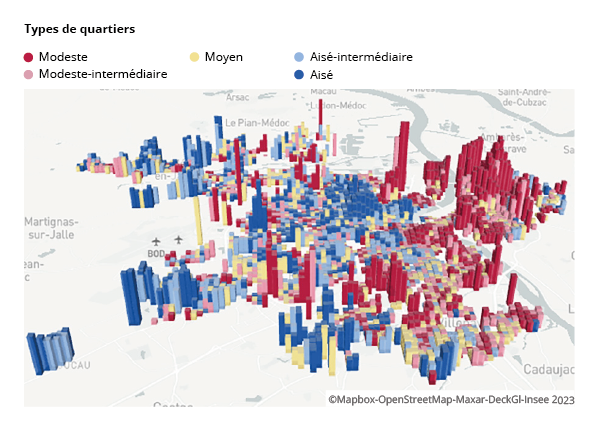

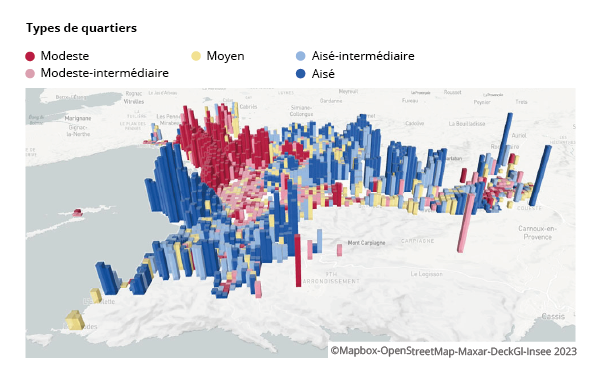

À Marseille, dans les quartiers constitués de grands ensembles situés au centre et au nord de la ville (comme la Belle de Mai, La Viste, Frais Vallon), la majorité des habitants font partie des plus modestes : le revenu médian de ces quartiers se trouve parmi les 20 % les plus faibles des revenus médians de tous les quartiers de la ville. Ces quartiers sont de ce fait très peu mixtes et on y trouve l’essentiel des quartiers de la politique de la ville de Marseille (figure 2). Au sud de la ville, les 7e, 8e et 9e arrondissements sont constitués de quartiers bien plus aisés (comme Endoume, le Roucas Blanc), mais avec tout aussi peu de mixité sociale.

graphiqueFigure 2a - Degré de ségrégation et revenus des différents quartiers de Marseille en 2019

- Notes : l’analyse de la mixité porte sur les zones denses des villes, à savoir l’ensemble des carreaux de 200 mètres de côté qui rassemblent plus de 20 ménages. Les niveaux de ségrégation sont mesurés d’après l’indice de Theil et sont lissés. Plus une barre est haute plus le niveau de ségrégation dans le quartier considéré est élevé. Les altitudes ne sont pas comparables d’une ville à l’autre. Les quartiers sont classés en cinq groupes de même taille selon la valeur médiane des revenus déclarés par unité de consommation des habitants : quartier modeste, quartier modeste-intermédiaire, quartier moyen, quartier aisé-intermédiaire, quartier aisé.

- Lecture : au sud de Marseille, les barres bleues et hautes représentent les quartiers aisés avec un niveau élevé de ségrégation.

- Champ : zone dense du pôle principal de l’aire d’attraction de Marseille, personnes appartenant à des ménages fiscaux en logement ordinaire dont le revenu déclaré est positif ou nul.

- Source : Insee, Filosofi 2019.

Plus de la moitié de la superficie des villes est constituée de quartiers où les personnes les plus aisées sont surreprésentées

Du fait de son poids démographique, un quartier densément peuplé contribue davantage à la ségrégation globale de la ville. Ainsi, même si les habitants les plus aisés et les plus modestes sont aussi peu uniformément répartis dans l’espace à l’intérieur des villes, l’impact sur la mesure de la ségrégation à l’échelle de l’ensemble de la ville n’est pas le même. En effet, les plus modestes vivent dans des zones plus densément peuplées que les plus aisés : à niveau de ségrégation donné, du fait de son poids démographique plus élevé, un quartier où résident principalement des personnes modestes contribuera relativement plus à l’hétérogénéité de la ville qu’un quartier où résident principalement des personnes aisées.

En moyenne dans les villes étudiées, plus de la moitié de la superficie est constituée de quartiers où les 40 % des individus les plus aisés sont surreprésentés. À l’opposé, moins d’un quart de la superficie regroupe des quartiers où les 40 % des individus les plus modestes sont surreprésentés. Même s’ils sont moins nombreux, ces quartiers plus densément peuplés contribuent davantage à l’indice de ségrégation des villes que les premiers.

À l’échelle de Marseille, le faible degré de mixité sociale des quartiers modestes au centre et au nord de la ville contribue ainsi bien plus au niveau de ségrégation total que celui des quartiers aisés au sud.

Entre 2004 et 2019, les disparités spatiales selon le revenu augmentent dans une grande majorité de villes

Sur les 50 villes étudiées entre 2004 et 2019, l’indice de ségrégation augmente dans plus de 30 d’entre elles. Il diminue sur la période dans une quinzaine de villes, comme Cannes, Amiens, Strasbourg, Grenoble, Valenciennes ou Marseille.

La comparaison entre 2004 et 2019 met en évidence la forte inertie à l’échelle des villes : sur une quinzaine d’années, le classement des villes selon cet indice change peu.

Entre 2004 et 2019, sur l’ensemble des quartiers et des villes étudiés, la part des quartiers où les 40 % d’habitants les plus aisés sont surreprésentés a augmenté de 2,1 points. De plus, la part des quartiers où les 40 % d’habitants les plus modestes sont surreprésentés a elle aussi augmenté de 1,2 point. À l’inverse, la part des quartiers où l’on retrouve à parts égales tous les cinquièmes de revenus a diminué sur la période de 2,8 points.

Tous les groupes de revenus vivent dans des quartiers de moins en moins mixtes, à l’exception des populations les plus modestes

L’évolution de l’indice de ségrégation, globalement orientée à la hausse, n’est toutefois pas uniforme selon les différents groupes de revenus. Dans plus de 9 villes sur 10, la ségrégation augmente pour les habitants appartenant aux deuxième et quatrième cinquièmes de revenus (figure 3). La hausse de la ségrégation concerne aussi les 20 % les plus aisés dans plus de 8 villes sur 10. Les 20 % d’habitants les plus modestes sont les seuls pour qui la ségrégation diminue dans davantage de villes qu’elle n’augmente. La ségrégation des individus appartenant au troisième cinquième de revenus diminue dans autant de villes qu’elle n’augmente.

tableauFigure 3 – Part des villes dont le niveau de ségrégation augmente entre 2004 et 2019, selon les groupes de revenus

| Groupe d’individus | Part des villes avec une hausse de la ségrégation des habitants |

|---|---|

| Modeste | 44 |

| Modeste-intermédiaire | 94 |

| Moyen | 52 |

| Aisé-intermédiaire | 92 |

| Aisé | 80 |

- Note : l’analyse de la mixité porte sur les zones denses des villes, à savoir l’ensemble des carreaux de 200 mètres de côté qui rassemblent plus de 20 ménages. Les habitants sont classés en cinq groupes, pour chaque ville et chaque année selon leurs revenus déclarés par unité de consommation : « modeste » correspond au premier cinquième de revenus, « modeste-intermédiaire » au deuxième cinquième, « moyen » au troisième cinquième, « aisé-intermédiaire » au quatrième cinquième, « aisé » au dernier cinquième.

- Lecture : entre 2004 et 2019, pour les 20 % d’habitants les plus modestes (groupe « modeste »), la ségrégation a augmenté dans 44 % des villes étudiées.

- Champ : France métropolitaine, Martinique et La Réunion ; personnes appartenant à des ménages fiscaux en logement ordinaire dont le revenu déclaré est positif ou nul.

- Source : Insee, RFL 2004, Filosofi 2019.

graphiqueFigure 3 – Part des villes dont le niveau de ségrégation augmente entre 2004 et 2019, selon les groupes de revenus

- Note : l’analyse de la mixité porte sur les zones denses des villes, à savoir l’ensemble des carreaux de 200 mètres de côté qui rassemblent plus de 20 ménages. Les habitants sont classés en cinq groupes, pour chaque ville et chaque année selon leurs revenus déclarés par unité de consommation : « modeste » correspond au premier cinquième de revenus, « modeste-intermédiaire » au deuxième cinquième, « moyen » au troisième cinquième, « aisé-intermédiaire » au quatrième cinquième, « aisé » au dernier cinquième.

- Lecture : entre 2004 et 2019, pour les 20 % d’habitants les plus modestes (groupe « modeste »), la ségrégation a augmenté dans 44 % des villes étudiées.

- Champ : France métropolitaine, Martinique et La Réunion ; personnes appartenant à des ménages fiscaux en logement ordinaire dont le revenu déclaré est positif ou nul.

- Source : Insee, RFL 2004, Filosofi 2019.

La mixité dans les quartiers prioritaires a diminué entre 2004 et 2019

Au sein des villes étudiées, la hausse des disparités spatiales selon le revenu s’explique principalement par la baisse généralisée de la mixité dans les différents quartiers et non par une augmentation plus rapide de la population des quartiers déjà peu mixtes par rapport aux autres quartiers. En effet, le poids démographique de chaque quartier varie peu entre 2004 et 2019, alors que la mixité sociale au sein des quartiers diminue.

Dans les quartiers prioritaires, le décrochage des revenus par rapport au niveau moyen de revenu de la ville s’accentue depuis 2004, avec dans ces quartiers une augmentation de la part des 40 % des habitants les plus modestes et une diminution de la part des 40 % les plus aisés. Les quartiers prioritaires sont donc devenus de moins en moins représentatifs de la population des villes dans leur ensemble : la mixité dans les quartiers prioritaires a baissé. Dans le même temps, leur population a augmenté nettement moins vite que la population des autres quartiers : la moitié des villes connaît une baisse d’au moins 15 % du poids démographique des quartiers prioritaires. De ce fait, malgré la baisse de leur mixité depuis 2004, les quartiers prioritaires ont contribué à diminuer l’indice global de ségrégation au niveau des villes dans plus de 4 sur 5 d’entre elles.

Encadré 1 – La mesure de la ségrégation spatiale selon le revenu

La composition sociale des quartiers des villes est approchée ici par le critère unique des revenus déclarés. Les villes considérées correspondent aux communes des pôles principaux des 53 plus grandes aires d’attraction des villes de France, hors Guadeloupe, Guyane et Mayotte, plus particulièrement à leurs zones denses, à savoir l’ensemble des carreaux de 200 mètres de côté qui rassemblent plus de 20 ménages. Les pôles peuvent être composés de plusieurs communes et sont désignés par le nom de la commune la plus peuplée (aussi appelée commune-centre). La ville de Paris ainsi définie regroupe 321 communes et 10 277 600 d’habitants, celle de Lyon 31 communes et 1 277 600 habitants, celle de Marseille 6 communes et 969 000 habitants, celle de Lille 37 communes et 955 900 habitants.

La population de chaque ville et de chaque année considérée (de 2004 à 2019) est divisée en cinq groupes de revenus, appelés des cinquièmes, comportant chacun le même nombre d’habitants (20 % de modestes, 20 % de modestes-intermédiaires, 20 % de moyens, 20 % d'aisés-intermédiaires, 20 % d’aisés), localisés à leur lieu de résidence.

L’indice de ségrégation de Theil, mobilisé ici, permet de quantifier l’écart moyen, pour l’ensemble des carreaux de la ville, entre la répartition réelle des groupes de revenus au sein de chaque carreau et la situation théorique de mixité parfaite (où 20 % des habitants appartiennent à chacun des groupes). Cet indice est multigroupes, c’est-à-dire qu’il mesure simultanément la ségrégation de l’ensemble des groupes de revenus, sans se focaliser sur les groupes de revenus extrêmes. Sa décomposition par groupes d’individus permet de quantifier la contribution d’un groupe donné à la ségrégation totale. Par ailleurs, la décomposition spatiale de l’indice de Theil permet de connaître la contribution de certains sous-territoires sur la ségrégation totale.

La principale difficulté tient au caractère non linéaire de l’indice de Theil, limitant de ce fait son interprétation à des considérations ordinales (en matière de rangs de classement), les écarts entre deux valeurs de l’indice n’étant pas interprétables. Par ailleurs, les carreaux sont étudiés indépendamment les uns des autres, l’indice de ségrégation ne tient donc pas compte de la proximité ou de l’éloignement d’autres carreaux plus ou moins mixtes.

L’ensemble des précisions méthodologiques sont disponibles dans Gerardin et Pramil (2023).

Encadré 2 – À La Réunion et en Martinique, les populations modestes vivent dans des quartiers relativement plus mixtes qu’en France métropolitaine

En 2019, aucune des trois villes Saint-Denis, Saint-Pierre (La Réunion) et Fort-de-France (Martinique) ne fait partie des dix villes les moins homogènes de France, ni des dix villes les plus homogènes, alors même que les inégalités de revenus sont beaucoup plus marquées qu’en France métropolitaine. À la différence des villes de France métropolitaine, les individus les plus modestes vivent dans des quartiers plus mixtes que les individus les plus aisés, ces deux groupes restant néanmoins ceux qui vivent le plus concentré spatialement, comme en France métropolitaine. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la population vivant en dessous du seuil de pauvreté est bien plus nombreuse qu’en France métropolitaine, et répartie dans l’ensemble des quartiers des villes. Depuis 2014, la ségrégation a augmenté à Saint-Denis et à Fort-de-France, tandis qu’elle est restée relativement stable à Saint-Pierre.

Sources

Les données mobilisées dans cette étude sont issues du Dispositif revenus fiscaux localisés des ménages (RFL), et du Dispositif sur les revenus localisés sociaux et fiscaux (Filosofi). Le zonage utilisé est la Base des aires d’attraction des villes.

Dans les départements d’outre-mer, les données ne sont disponibles qu’à La Réunion et en Martinique, et ce uniquement à partir de 2014. Il est possible d’étudier la ségrégation au sein des trois grandes villes de Saint-Denis, Saint-Pierre (La Réunion) et Fort-de-France (Martinique).

Définitions

Le rapport interquintile des revenus mesure les écarts de revenus entre les 20 % les plus aisés et les 20 % les plus modestes, en rapportant le revenu minimum des 20 % les plus aisés (le dernier quintile) au revenu maximum des 20 % les plus modestes (le premier quintile).

Le revenu déclaré du ménage (au sens fiscal) est constitué des ressources mentionnées sur la déclaration des revenus n° 2042. Il comprend donc les revenus d’activité salariée ou non salariée, les indemnités de chômage, de maladie, les pensions d’invalidité ou de retraite ainsi qu’une partie des revenus du patrimoine.

Dans cette étude, les villes considérées correspondent aux communes des pôles principaux des 53 plus grandes aires d’attraction des villes de France, hors Guadeloupe, Guyane et Mayotte. L’aire d’attraction d’une ville est l’ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué d’un pôle de population et d’emploi, et d’une couronne qui regroupe les communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Dans le cas d’aire multipolaire, seul le pôle principal de l’aire est considéré, c’est-à-dire le pôle regroupant le plus grand nombre d’emplois.

Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on divise le revenu par le nombre d’unités de consommation (UC), calculées selon l’échelle d’équivalence de l’OCDE : 1,0 UC pour le premier adulte du ménage (erratum : 0,1 UC pour le premier adulte, inscrit par erreur dans la version publiée le 11 janvier 2023 a été corrigé en 1,0 UC le 25 avril 2024), 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

Les logements sociaux sont des logements appartenant à des organismes HLM (habitation à loyer modéré) ou à d’autres bailleurs de logements sociaux et qui sont soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer, et des logements en dehors du champ des organismes de HLM mais pratiquant un loyer HLM.

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont des territoires d’intervention du ministère de la Ville, définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014.

Dans chaque ville et chaque année, les quartiers sont classés en cinq groupes de même taille selon la valeur médiane des revenus déclarés par unité de consommation des habitants : quartier modeste, quartier modeste-intermédiaire, quartier moyen, quartier aisé-intermédiaire, quartier aisé.

Pour en savoir plus

Retrouver plus de données en téléchargement.

Gerardin M., Pramil J., « Cas d'utilisation des indices de Theil pour mesurer les disparités spatiales selon les revenus à l'infracommunal », Document de travail n° 2023-01, janvier 2023.

Decorme H., Labosse A., « Ségrégation résidentielle dans les pôles d’Annecy, Chambéry et Valence : populations aisées et modestes n’ont pas les mêmes adresses », Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes n° 152, décembre 2022.

Auzet L., Granier E., « Une forte structuration géographique des revenus dans Rennes Métropole », Insee Analyses Bretagne n° 113, octobre 2022.

Botton H., Cusset P.-Y., Dherbécourt C., George A., « Ouvrir dans un nouvel ongletQuelle évolution de la ségrégation résidentielle en France ? », La note d’analyse n° 92, France Stratégie, juin 2020.

Floch J.-M., « Niveaux de vie et ségrégation dans douze métropoles françaises », Economie et Statistique / Economics and Statistics n° 497-498 – 2017, février 2018.