Courrier des statistiques N12 - 2024

Courrier des statistiques N12 - 2024

Des chiffres pour la culture 60 ans d’objectivation scientifique au service des politiques culturelles

Dès le début des années 60, dans un contexte de développement sans précédent du temps de loisirs et pour répondre aux enjeux d’observation liés à la planification économique, le ministère de la Culture se dote d’un service des études et recherches.

Produire des statistiques sur la culture s’avère tout autant nécessaire que complexe, du fait de l’étendue du champ culturel, de sa diversité et du renouvellement constant des offres comme des pratiques.

L’enquête phare du service sur les pratiques culturelles des Français, menée pour la première fois en 1973 et étendue aux territoires ultra-marins lors de sa dernière édition en 2018, est conçue pour témoigner sur longue période de l’évolution de pratiques sans cesse diversifiées par les innovations technologiques successives et les évolutions sociétales.

La diversité des acteurs, publics comme privés, et des professionnels aux statuts spécifiques, constitue autant d’autres défis à relever pour le statisticien. Afin de mesurer l’activité économique de ces acteurs et de suivre les professionnels de la culture, un cadre conceptuel harmonisé au niveau européen et des nomenclatures concertées sur le plan international, qu’il convient de faire régulièrement évoluer, ont été élaborées.

- Planification économique et sociale et premières statistiques culturelles

- Une culture du chiffre pour mettre fin à « l’ère des goûts et des couleurs »

- Encadré 1. Des activités d'études et de recherche au service du développement culturel

- Des premières enquêtes auprès des publics aux enquêtes sur les pratiques culturelles des Français

- Un demi-siècle d’observation des pratiques culturelles des Français

- Analyser les effets d’offre, d’époque et de génération

- Des points intermédiaires d’observation pour un suivi conjoncturel

- Encadré 2. Le suivi des pratiques culturelles depuis la crise de Covid-19

- Une multitude de données mobilisables, une multitude de producteurs de statistiques

- Encadré 3. L’exploitation des données privées

- Une définition européenne du champ statistique de la culture

- Des limites inhérentes à toute classification des activités

- Une limite liée à la spécificité de la création artistique et culturelle

- Encadré 4. La culture dans la refonte des nomenclatures d’activités 2025

- Une limite liée à la définition sociale de la création

- Le suivi des professions culturelles, autre défi statistique

- Des dispositifs d’observation spécifiques pour les artistes-auteurs...

- ... et pour les intermittents du spectacle

- La pluriactivité, plus fréquente parmi les professionnels de la culture, nécessite d’apparier les sources entre elles

- La refonte de la nomenclature des PCS en 2020 impose de recréer des catégories ad hoc

- Des enjeux et problématiques multiples qui invitent à nouer de nombreuses collaborations au sein du service statistique public

Télévision, radio, presse, livres, écoute de musique enregistrée, films, séries ou encore musées, théâtres, concerts, festivals mais aussi pratiques en amateur : qu’elle se pratique au quotidien ou qu’elle sublime nos temps de loisirs, la culture occupe une place essentielle dans notre société.

L’étendue du champ culturel, la diversité des offres culturelles comme des pratiques et leur évolution rapide au gré des changements sociétaux et des innovations technologiques soulèvent de nombreux défis pour le statisticien. Cet article décrit les enjeux relevés depuis plusieurs décennies.

Planification économique et sociale et premières statistiques culturelles

La nécessité d’établir des statistiques sur la culture et de promouvoir des travaux de recherche en sciences sociales s’impose rapidement après la création du ministère des Affaires culturelles, confié à André Malraux en 1959. L’impulsion est donnée par la Commission de l’équipement culturel et du patrimoine artistique du IVe Plan, créée en 1961, qui déplore l’absence de données statistiques à des fins de planification. Dans le contexte de croissance sans précédent des Trente Glorieuses, d’augmentation du niveau de vie et du pouvoir d’achat, de généralisation de l’instruction et d’augmentation du temps de loisirs, une attention inédite est portée aux pratiques et aux consommations culturelles. Les pouvoirs publics doivent répondre aux nouveaux besoins de la population en matière de loisirs et de vie culturelle ; la culture devient ainsi une catégorie d’intervention publique à part entière (Détrez, 2020 ; Dubois, 1999).

Une culture du chiffre pour mettre fin à « l’ère des goûts et des couleurs »

Produire des chiffres pour la culture n’avait pourtant rien d’évident et nécessitait une petite révolution, tant sur le plan administratif que sur le plan scientifique et conceptuel. En 1963, une cellule préfiguratrice du Service des études et recherches (SER) est créée au ministère des Affaires culturelles et confiée Augustin Girard (Ouvrir dans un nouvel ongletDEPS, 2010), qui l’administrera pendant trente ans, sous ses diverses appellations administratives (Ouvrir dans un nouvel ongletMartin, 2012), et en pilotera les travaux d’études et de recherche (encadré 1). Il prône de « quantifier le domaine culturel » à une époque où certains perçoivent cette entreprise de quantification comme anticulturelle par essence (Girard, 1965) et jugent sacrilège de chercher à mathématiser les « mystères sacrés de l’art ». À ses détracteurs, il répond que ce n’est pas la culture qu’il s’agit de mesurer, mais ses moyens, afin d’établir un fondement objectif et durable à l’affectation des crédits culturels publics et mettre ainsi fin « à l’ère des goûts et des couleurs ». Cette expression fait référence aux périodes antérieures au cours desquelles l’octroi des crédits dépendait avant tout des sensibilités personnelles et du bon vouloir des décideurs politiques successifs.

Encadré 1. Des activités d'études et de recherche au service du développement culturel

Des premières enquêtes auprès des publics aux enquêtes sur les pratiques culturelles des Français

Dans cette perspective, il s’agit de recenser les offres (équipements, financements, etc.) mais aussi d’analyser les pratiques. Le Service des études et recherches (SER) du ministère des Affaires culturelles commande une série d’enquêtes dans les années 1960, dont celles menées par Alain Darbel – administrateur de l’Insee – et Pierre Bourdieu – sociologue – auprès des publics des musées. Leur analyse des déterminants sociaux de « l’amour de l’art » (Bourdieu et Darbel, 1966), puis celle sur le rôle de la culture dans les mécanismes de domination et de reproduction sociale (Bourdieu, 1979), posent les bases des problématiques traitées par la suite par les sociologues de la culture pour la France (Lahire, 2004, Coulangeon, 2005 et 2011, Glevarec, 2013), dans un contexte, toujours d’actualité, d’idéal politique de démocratisation culturelle.

Après plusieurs enquêtes menées sur les publics (des musées mais aussi des théâtres, des salles de cinéma ou des maisons de la culture) et dans la foulée de l’enquête menée en 1967 par l’Insee sur les loisirs, la première grande enquête Pratiques culturelles est réalisée par le SER en 1973. Elle est reconduite environ tous les dix ans, en 1981, 1988, 1997, 2008 et 2018.

Les six éditions de cette enquête décennale constituent un dispositif d’observation unique en France sur les pratiques culturelles. L’enquête aborde le sujet au niveau national et de façon transversale sur l’ensemble du champ (spectacle vivant, industries culturelles, patrimoines, etc.). Elle permet de décrire les différentes formes de participation à la vie culturelle : consommations culturelles (télévision, radio, écoute de musique, lecture de livres, jeux vidéo, films, vidéos, etc.), fréquentation des équipements culturels (musées, cinémas, théâtres, bibliothèques, etc.) ou des manifestations culturelles (festivals, spectacles de rue, etc.) et pratiques en amateur (musique, théâtre, danse, arts plastiques, etc.).

La sixième et dernière édition, menée en 2018, bénéficie d’innovations méthodologiques et de moyens étendus. L’échantillon est tiré par l’Insee. Le nombre de personnes interrogées est multiplié par deux et atteint 9 000 personnes de 15 ans et plus en France métropolitaine. L’enquête est conduite pour la première fois dans les cinq départements et régions d’Outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte. Le questionnaire a évolué, en particulier depuis l'édition de 2008 : une place importante est accordée aux nouvelles technologies liées au développement du numérique. Mais le dispositif est resté suffisamment stable, tant sur le plan méthodologique que dans la formulation des questions, pour mener des analyses longitudinales et suivre l’évolution des comportements culturels des Français au fil des générations.

Un demi-siècle d’observation des pratiques culturelles des Français

Dans la lignée des travaux menés par Olivier Donnat (Ouvrir dans un nouvel ongletDonnat et Lévy, 2007) ont été mises en lumière les évolutions des pratiques culturelles observées de 1973 à 2018 (Ouvrir dans un nouvel ongletLombardo et Wolff, 2020). Parmi l’ensemble des pratiques analysées et pour ne donner qu’un seul exemple, l’écoute de musique hors radio est celle qui a connu le développement historique le plus dynamique, porté notamment par l’évolution des technologies, de l’arrivée des chaînes hi-fi dans les ménages aux baladeurs et jusqu’aux smartphones, désormais premier terminal culturel nomade (figure 1). Parmi les personnes âgées de 15 ans et plus résidant en France métropolitaine, 81 % ont écouté de la musique au cours des douze derniers mois en 2018 contre 66 % en 1973. L’écoute quotidienne de musique s’est tout particulièrement développée : en 2018, cela concerne 57 % des personnes contre 34 % en 2008 et seulement 9 % en 1973.

Figure 1 - Principaux effets d'offre dans le domaine audiovisuel

Analyser les effets d’offre, d’époque et de génération

Analyser l’évolution des pratiques culturelles sur longue période nécessite de prendre en compte les transformations structurelles profondes de la société française depuis les années 1970 (élévation du niveau de formation, féminisation de l’emploi, tertiarisation de l’économie française, vieillissement de la population, etc.) et celles qui ont concerné les conditions d’accès à la culture. Ces pratiques ont été profondément modifiées sous l’effet des politiques publiques d’aménagement culturel du territoire et d’enrichissement de l’offre, et grâce aux innovations technologiques successives qui ont révolutionné l’accès aux divers contenus culturels (images, musiques, textes, vidéos).

Parmi les effets d’offre qui influent sur les pratiques culturelles, certaines peuvent être qualifiées d’« effets d’époque », car concernant indifféremment toutes les catégories de la population, tandis que d’autres relèvent d’« effets de génération ». Dans les faits, il est rare que toutes les catégories de la population s’emparent de la même façon des différentes innovations : les plus jeunes sont souvent les plus prompts à s’approprier les nouveautés, tant technologiques qu’artistiques, et la majorité d’entre eux conservent en général tout au long de leur vie les habitudes prises pendant leur jeunesse (Ouvrir dans un nouvel ongletDonnat, 2011). Ainsi, l’approche générationnelle adoptée pour l’analyse de la série des enquêtes Pratiques culturelles se révèle être particulièrement pertinente.

Pour reprendre l’exemple de l’écoute quotidienne de musique, la diffusion massive de cette pratique s’appuie sur une dynamique générationnelle à l’œuvre depuis les années 1970 : au fil des éditions successives de l’enquête, chaque génération se distingue de la précédente par un taux d’écoute, à tout âge, systématiquement supérieur à celui de la génération précédente au même âge (figure 2). Elle s’appuie également sur les effets du développement des usages numériques et tout particulièrement de la consommation de musique dématérialisée qui contribue à la nette progression d’écoute de musique entre 2008 et 2018, notable pour toutes les générations, y compris les plus âgées (près de 20 points d’augmentation des taux d’écoute quotidienne pour les générations nées entre 1935 et 1965). En 2018, 36 % des personnes âgées de 15 ans et plus écoutent de la musique en ligne, en flux (aussi couramment appelé « streaming »). Les plus jeunes y ont le plus recours (73 % des 15-24 ans), sans pour autant que les moins jeunes en soient exclus : plus d’un tiers des 40-59 ans (34 %) utilisent ces technologies, et 12 % des plus de 60 ans.

Figure 2 - Cinquante ans de pratiques culturelles en France

Des points intermédiaires d’observation pour un suivi conjoncturel

La série des enquêtes Pratiques culturelles constitue le principal instrument d’observation de l’évolution structurelle des pratiques, et les dynamiques générationnelles qu’elle permet d’étudier lui confère des vertus prospectives particulièrement utiles. Elle ne permet toutefois pas de répondre aux questions plus conjoncturelles auxquelles les décideurs publics sont souvent confrontés. Des épisodes inédits comme celui de la crise de Covid-19, ou de façon générale, le rythme sans cesse plus rapide de diffusion des innovations technologiques imposent de mettre en place des dispositifs d’observation complémentaires (encadré 2).

Encadré 2. Le suivi des pratiques culturelles depuis la crise de Covid-19

Lorsqu’en mars 2020 la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid‑19 vient bousculer le quotidien des Français, le service statistique du ministère de la Culture met en place plusieurs dispositifs d’enquêtes en ligne, selon la méthode des quotas.

Du 20 avril au 4 mai 2020, une enquête en ligne sur les pratiques culturelles en temps de confinement est confiée au CRÉDOC* et réalisée auprès d’un échantillon de 3 000 personnes, représentatif des Français âgés de 15 ans et plus. Elle donne lieu à une description détaillée de la façon dont les Français occupent leur temps de loisirs pendant cette période inédite (Ouvrir dans un nouvel ongletJonchery et Lombardo, 2020).

Après deux périodes de fermeture des établissements culturels (mi‑mars à juin 2020 puis novembre 2020 à mai 2021) et dans un contexte de réouverture progressive des lieux, limitée par des protocoles spécifiques (jauges, respect des mesures de couvre-feux, réservations obligatoires,distanciation entre visiteurs ou spectateurs, port du masque obligatoire puis mise en place du pass sanitaire à partir du 21 juillet 2021), une enquête flash est réalisée fin août 2021 par l’institut Harris Interactive afin de connaître l’impact de la crise sanitaire sur les sorties culturelles. En janvier 2022, puis de nouveau en octobre 2023, un ensemble de questions sur les sorties culturelles est inséré dans l’enquête Conditions de vie et aspirations du CRÉDOC (Ouvrir dans un nouvel ongletMüller et Schreiber, 2022).

Appelée à être renouvelée au cours des prochaines années, cette collaboration avec le CRÉDOC préfigure la mise en place d’un baromètre annuel sur les pratiques culturelles – à l’image du baromètre de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) sur les pratiques sportives (Vicard, 2023).

* Le CRÉDOC, Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie, est un organisme d'études et de recherche au service des acteurs de la vie économique et sociale.

La multiplication des dispositifs d’observation soulève des questions. Conçus pour répondre à des besoins différents, les résultats obtenus sont difficilement comparables entre eux dès lors que les méthodes et protocoles d’enquêtes diffèrent (modes de collecte, période de référence et calendrier de l’enquête, taille des échantillons, méthode probabiliste ou méthode des quotas, formulation des questions, etc.). Il est d’autant plus nécessaire de faire preuve de pédagogie et de transparence sur les sources et les méthodes, que le champ culturel se caractérise par une grande multiplicité d’acteurs, commanditaires de sondages ou producteurs de données administratives (Autorité de la statistique publique, 2024).

Une multitude de données mobilisables, une multitude de producteurs de statistiques

En complément des données d’enquêtes, un grand nombre de données administratives ou de données privées (encadré 3) produites par différents acteurs peut être mobilisé. Le ministère de la Culture compte en particulier près de 80 établissements sous tutelle dont la grande diversité de champs d’action reflète l’étendue du champ culturel lui-même : musées nationaux, opéras et théâtres nationaux, bibliothèque nationale, écoles nationales d’art et d’architecture, conservatoires nationaux, etc. Si la majorité de ces organismes produisent des données essentiellement pour piloter leur activité, d’autres exercent une mission d’animation de leur filière et d’observation (le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le Centre national de la musique (CNM) ou le Centre national du livre (CNL) notamment).

Encadré 3. L’exploitation des données privées

La digitalisation à la fois de certains produits culturels et de leurs canaux de vente, ou encore la généralisation des smartphones qui permettent la localisation des publics, ouvrent des perspectives pour le suivi statistique de la consommation culturelle comme de la fréquentation des institutions culturelles.

Par exemple, les données privées du panel de la société GfK*, issues des sorties de caisse hebdomadaires de plus de 4 000 distributeurs (points de vente physiques et numériques), permettent d’analyser de façon précise le volume des ventes de produits culturels sur l’ensemble du territoire français pour quatre marchés : jeux vidéo physiques pour console et ordinateur personnel, livres physiques, musique enregistrée physique et numérique, vidéos physiques et vidéos à la demande. Le DEPS détient ces bases sur une quinzaine d’années. Plusieurs projets de recherche exploitant ces données ont été lancés et des études menées, en particulier sur la diversité de l’offre du marché du livre ou de la musique (Ouvrir dans un nouvel ongletDonnat, 2018) ou du marché de la musique en streaming (Ouvrir dans un nouvel ongletMaillard, 2023).

* GfK (« Growth from Knowledge ») est une société de conseil spécialisée dans la collecte et l’analyse de données, le suivi de panel de distributeurs et les études de marché.

Organismes de gestion collective, syndicats professionnels ou associations sont également nombreux à produire des données et à publier des informations sur leurs champs respectifs d’intervention, les statistiques publiques nationales ne les reflétant qu’imparfaitement. Cartographier l’ensemble de ces acteurs et proposer des modalités de coordination de leurs productions statistiques constituent un vaste chantier. Celui-ci doit être mené en parallèle de l’exploitation des sources de la statistique publique, à laquelle le service statistique ministériel (SSM) s’attelle dans un cadre conceptuel harmonisé au niveau européen.

Une définition européenne du champ statistique de la culture

Si la production de statistiques culturelles n’est soumise à aucun règlement européen, les coopérations internationales et européennes sont anciennes et les travaux réguliers pour définir un champ culturel harmonisé au niveau européen et le faire évoluer. Eurostat initie dès 1997 plusieurs travaux auxquels le SSM de la Culture contribue activement. En septembre 2009, le réseau ESSnet « Statistiques culturelles », financé par la Commission européenne, est créé à l’initiative d’Eurostat pour une période de deux ans, afin d’améliorer la connaissance des secteurs culturels et de répondre aux demandes croissantes de données comparables au niveau européen. Le SSM de la Culture y partage son expertise nationale en pilotant le travail consacré au cadre conceptuel des statistiques de la culture (Ouvrir dans un nouvel ongletDeroin, 2011).

Les activités culturelles relèvent de plusieurs secteurs économiques (industrie, services, information, communication, arts et spectacle, commerce, enseignement, etc.). Elles sont par ailleurs liées à diverses pratiques reconnues comme culturelles selon des conventions sociales qui elles-mêmes évoluent. Il est dès lors nécessaire de définir un cadre conceptuel sur lequel s’appuyer pour déterminer l’appartenance d’une activité au champ culturel. Le cadre défini par le groupe ESSnet (Ouvrir dans un nouvel ongletESSnet-Culture, 2012), dans la continuité des travaux européens et de l’approche retenue par le service statistique français, repose sur l’identification de dix domaines culturels : le patrimoine culturel, les archives, les bibliothèques, le livre et la presse, les arts visuels (arts plastiques, photographie et design), l’artisanat d’art, le spectacle vivant (théâtre, danse, musique, autre), l’audiovisuel (radio, télévision, film, vidéo, musique enregistrée) et le multimédia, l’architecture, la publicité. Puis, le croisement des domaines culturels avec six fonctions économiques du système productif (création, production, diffusion et commercialisation, préservation, éducation, administration et management culturels), permet de définir les activités culturelles (figure 3).

Figure 3 - Mandala des activités économiques culturelles

Une fois ce cadre conceptuel posé, le champ statistique de la culture est défini dans une approche pragmatique, à partir des nomenclatures statistiques d’activités partagées au niveau international : la nomenclature des activités européenne (la NACE), s’emboîte avec la nomenclature d’activités française (NAF) plus détaillée, mais aussi la nomenclature internationale produite par l’ONU (la CITI : classification internationale type par industrie), plus agrégée. Chaque activité identifiée comme culturelle est ainsi reliée à un code de la NACE et de la NAF (Tableau).

Tableau : Liste des activités culturelles selon la nomenclature statistique française d’activités (NAF Rév. 2, 2008)

Des limites inhérentes à toute classification des activités

Les nomenclatures statistiques ne sont pas des nomenclatures dédiées à circonscrire des filières et peuvent donc agréger activités culturelles et activités non culturelles, de sorte que le champ statistique de la culture comporte des codes « partiellement culturels ». Par exemple, les activités photographiques et celles des agences de publicité sont prises en compte dans la définition européenne de la culture en vigueur alors qu’elles sont partiellement culturelles, englobant aussi des activités techniques non culturelles : les activités des laboratoires et du traitement de films pour la photographie et les activités de marketing pour la publicité.

Inversement, certaines activités culturelles sont classées dans des catégories plus larges d’activités majoritairement non culturelles et ne peuvent pas être prises en compte dans le champ de la culture. Par exemple, l’activité de fouilles archéologiques est classée avec la recherche en sciences humaines et sociales ; dans la NAF 2008, celle des plateformes d’écoute de musique en streaming est classée dans la programmation informatique avant sa refonte en 2025 qui la place désormais dans le champ culturel (code 59.20).

Une limite liée à la spécificité de la création artistique et culturelle

Une autre limite de la définition du champ culturel à partir des nomenclatures d'activité, tient au rôle central de la création dans la définition du cadre conceptuel du champ culturel. Certains champs de la culture sont caractérisés non pas par le produit final réalisé, mais par la créativité mise en œuvre pour sa fabrication. Or les nomenclatures mettent l’accent sur le produit final et non pas sur le processus de fabrication. Ainsi, un bien issu de la fabrication du verre, qu’il soit réalisé dans une démarche artistique par un maître-verrier ou de manière industrielle par une grande entreprise, est classé dans le même code d’activité de fabrication du verre. L’opérabilité d’une nomenclature rend nécessaire cette approche : au moment du classement des unités économiques au sein de la nomenclature d’activité, l’évaluation de la créativité de leur production ne peut être établie ni contrôlée par les statisticiens. Par conséquent, à moins de disposer d’un code de la nomenclature dédié à leur activité, certains champs culturels ne peuvent pas être identifiés comme tels. Pour la même raison, le fait que les travaux soient exécutés par des machines ou à la main, dans une usine ou dans un ménage, n’est pas pris en compte pour la définition des activités manufacturières. Cela revient en pratique à classer les activités artisanales au sein des activités réalisées de manière industrielle et en série.

Ce critère d’opérabilité affecte le contenu du champ statistique de la culture, auquel certains pays européens auraient souhaité en particulier adjoindre les activités d’artisanat visant la création d’objets artistiques originaux. Une centaine de codes de la nomenclature englobent de telles activités, dans différentes sections et notamment celle de l’industrie. Les organisations professionnelles pour la promotion des métiers d’art auraient souhaité bénéficier d’une ou de plusieurs sous-classes identifiées de la nomenclature qui isoleraient ces activités, afin de leur donner une visibilité dans les statistiques et leur comptabilisation lors de la délimitation du champ culturel. Mais cette demande, exprimée à l’occasion de la refonte de la NACE 2025 encadré 4 ne pouvait aboutir en raison du critère d’opérabilité décrit.

Encadré 4. La culture dans la refonte des nomenclatures d’activités 2025

La refonte récente des nomenclatures d’activités, qui adonné lieu à une nouvelle NACE et à une nouvelle NAF qui entreront en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2026, avait pour but de refléter plus fidèlement la réalité des activités économiques dans la classification. Il était en particulier nécessaire de prendre en compte l’impact de la mondialisation et de la digitalisation sur de nombreuses activités économiques fournissant des biens et des services, de même que le poids croissant dans l'économie mondiale de nouvelles activités (par exemple des activités spécialisées visant à protéger l'environnement ou des activités d’intermédiation) et le poids moindre d'autres activités (par exemple, la vente de support physique d’écoute musicale).

La nomenclature internationale produite par l’Organisation des Nations unies (la CITI : classification internationale type par industrie) en amont de la NACE et de la NAF 2025 avec lesquelles elle forme un système emboîté, a posé, parmi ses objectifs pour la refonte, l’amélioration du recueil des statistiques culturelles. Il en a résulté, dans les trois nomenclatures, une restructuration des divisions 90 « Activités créatives, artistiques et de spectacle » et 91 « Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles », avec la constitution de trois nouveaux groupes d’activités pour les arts et le spectacle, d’un nouveau groupe pour la conservation-restauration du patrimoine matériel et la mention explicite pour la première fois dans la nomenclature, du patrimoine immatériel, qui considère les langues et toutes les expressions et traditions culturelles vivantes comme des biens culturels*.

En outre, la section « Information et Communication » a été scindée en deux pour aboutir à la création de la nouvelle section J « Activités d’édition, de radiodiffusion, de production et de distribution de contenus », dont la structure vise à prendre en compte trois éléments nouveaux :

- les activités d'édition, de radiodiffusion, de production et de distribution de contenu (livre et presse, cinéma, télévision, vidéo, musique, etc.), désormais souvent exercées ensemble ;

- le développement rapide des activités de distribution de contenu utilisant un mélange de médias et de plateformes ;

- les produits numériques, y compris le téléchargement et le streaming.

Pour mesurer l’impact de ces évolutions sur l’appréhension statistique du champ culture, un groupe de travail européen a été constitué pour réévaluer le champ statistique de la culture et tenir compte des transformations qui ont modifié les codes de la classification, mais en conservant l’approche par domaines et fonctions retenue jusqu’à présent. Au niveau international, les recommandations pour partager un cadre conceptuel commun pour les statistiques s’intensifient et l’OCDE a choisi d’adopter le cadre conceptuel d’Eurostat-ESSnet (Ouvrir dans un nouvel ongletOECD, 2022).

* La France a ratifié en 2006 la Convention de l’UNESCO du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel.

Une limite liée à la définition sociale de la création

Une autre limite de la classification – qui nécessite son actualisation régulière – résulte du fait que les pratiques culturelles sont reconnues comme telles selon des conventions sociales qui évoluent. Fondés sur la notion d’œuvre et en partie aussi sur la notion de contenu intellectuel novateur, les contours de la culture sont naturellement amenés à évoluer en fonction de l’élargissement des techniques de création, de leur hybridation, de l’évolution des goûts et des usages, de la reconnaissance sociale de l'originalité des créations, etc. De fait, l’UNESCO (UNESCO, 2009) ou d’autres organisations internationales et certains organismes de statistique nationaux se différencient quelque peu d’Eurostat dans leur approche. La délimitation statistique du champ culturel est donc régulièrement remise en cause. La NACE 2025 fait une place dans les codes « historiquement culturels » de la création artistique (groupe 90) aux activités des influenceurs apparaissant dans les vlogs, étant donné leur nouvelle importance portée par le développement des réseaux sociaux. Au sein de l’audiovisuel, l’ensemble des activités de distribution de contenus vidéo est pris en compte, que ce soit via les plateformes, les sites en ligne, les réseaux sociaux. De nouveaux champs apparaissent aussi, comme celui du cinéma d’animation.

Quoi qu’il en soit, parallèlement aux nomenclatures d’activités et devant les limites décrites, d’autres nomenclatures sont donc indispensables à l’analyse socio-économique de la culture, par exemple celle des professions qui permet d’isoler les effectifs des métiers considérés comme spécifiquement culturels, qu’ils s’exercent ou non dans des secteurs culturels. Les approches « métiers » et « secteurs » se recoupent en effet partiellement (Higgs et Cunningham, 2008) : certaines professions artistiques s’exercent dans des secteurs non culturels (par exemple, un designer dans l’industrie automobile) et inversement.

Le suivi des professions culturelles, autre défi statistique

Les démarches et difficultés relevées pour délimiter le champ statistique des activités culturelles se retrouvent lorsqu’il s’agit de définir de façon univoque le champ des professions culturelles et s’adapter aux évolutions de la société (Ouvrir dans un nouvel ongletMenger, 2010). En outre, le suivi des professions culturelles est particulièrement complexe de par l’existence de statuts professionnels spécifiques à la culture, du poids exceptionnel du non-salariat et du recours fréquent à la pluriactivité. La combinaison de ces caractéristiques, associée à de petits effectifs sur certaines professions, rend cette comptabilisation au travers des dispositifs de la statistique publique plus difficile.

Les statistiques sur les effectifs de l’emploi culturel s’appuient actuellement majoritairement sur l’enquête Emploi de l’Insee, car elle fournit une mesure des concepts d’activité (emploi, chômage et inactivité) harmonisée entre pays et stable dans le temps, ainsi que des informations détaillées sur les caractéristiques des personnes (âge, sexe, niveau de diplôme, etc.) et les caractéristiques de l’emploi principal (type de contrat de travail, temps de travail, catégorie socioprofessionnelle, etc.) (Ouvrir dans un nouvel ongletMerchaoui et Picard, 2024). Cependant, le manque d’information sur les activités secondaires conduit à une probable sous-estimation de l’emploi culturel, et la spécificité de certaines professions impose de recourir à des dispositifs d’observation complémentaires.

Des dispositifs d’observation spécifiques pour les artistes-auteurs...

Les artistes-auteurs (plasticiens, écrivains, compositeurs, etc.) perçoivent des droits d’auteur au titre de leur création artistique. Les conditions d’exercice de leur profession font l’objet d’une attention particulière. Jusqu’en 2022, les données produites par deux organismes de gestion auxquels les artistes-auteurs pouvaient s’affilier ont permis au DEPS de produire des analyses régulières sur ces populations (Patureau et Sinigaglia, 2020 ; Ouvrir dans un nouvel ongletTholozan et Thoumelin, 2022). Le récent transfert de la gestion de l’ensemble du recouvrement des cotisations et contributions des artistes-auteurs et de leurs diffuseurs à l’Urssaf du Limousin ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre le DEPS et la direction statistique de l’Urssaf caisse nationale, et pourrait à terme conduire à leur intégration par l’Insee dans la « base non-salariés ».

Ce transfert a eu pour conséquence un élargissement du périmètre de l’observation de cette population, les individus étant désormais enregistrés « au premier euro » de droit d’auteur perçu, y compris lorsque le métier artistique n’est pas leur métier principal, alors que l’affiliation traduisait une sorte de permanence d’exercice dans la profession. Par ailleurs, ce transfert a induit une perte d’information sur la profession exercée, à la suite de la mise en place d’un formulaire de déclaration très succinct. La mise en ligne d’un nouveau formulaire depuis le 1ᵉʳ janvier 2023 doit permettre de poursuivre l’analyse des contours de la population des artistes-auteurs et celle de l’évolution de leurs revenus.

... et pour les intermittents du spectacle

Les intermittents du spectacle (artistes du spectacle, techniciens et ouvriers) sont les salariés des entreprises du secteur du spectacle et de l’audiovisuel recrutés avec un contrat à durée déterminée particulier appelé CDD d’usage, un contrat de travail qui peut ne durer que quelques jours et être renouvelé sans limite, à la différence d’un CDD ordinaire. Pour compenser la succession parfois discontinue des contrats courts, les intermittents du spectacle peuvent bénéficier d’une indemnisation dans le cadre du régime de l’Assurance chômage. France Travail (anciennement Pôle emploi) récolte les données détaillées liées à ce régime et permet d’établir les statistiques d’emploi (Ouvrir dans un nouvel ongletPôle emploi, 2022) et d’indemnisation de cette population (Ouvrir dans un nouvel ongletPôle emploi, 2023). La base « Tous salariés » de l’Insee permet également de repérer les intermittents, mais elle ne fournit pas d’information sur leur indemnisation.

La pluriactivité, plus fréquente parmi les professionnels de la culture, nécessite d’apparier les sources entre elles

Un autre défi pour observer l’emploi est celui de la pluriactivité. Dans les secteurs culturels, un actif sur trois exerce à la fois un travail salarié et non salarié. Cette pluriactivité peut se doubler d’un cumul de contrats dans le salariat ou le non-salariat. Cette donnée complique le décompte de l’emploi culturel, car il est, en l’état actuel des sources, impossible de suivre les trajectoires individuelles des professionnels de la culture dans une base consolidée des salariés, non-salariés, et artistes-auteurs. Par exemple, les artistes-auteurs qui exercent aussi une profession salariée pour compléter leur revenu seront repérés dans le dispositif d’observation des salariés au titre de leur emploi salarié complémentaire (exercé éventuellement dans un secteur non culturel), mais également dans le dispositif d’observation construit pour les artistes-auteurs, sans qu’il ne soit établi qu’il s’agisse du même individu. Il est ainsi impossible de fournir une vision complète des conditions d’emploi et de rémunération des professionnels de la culture (secteur d’activité, type de profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS), nature du contrat, rémunérations, etc.).

La refonte de la nomenclature des PCS en 2020 impose de recréer des catégories ad hoc

Le dernier enjeu des statistiques de l’emploi culturel concerne la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles (PCS). La refonte en 2020 de la version de 2003, qui conduit à un nombre réduit de rubriques (Amossé, 2020), induit une perte de précision sur le champ des professions culturelles, souvent de petits effectifs. Certains nouveaux codes et libellés de la PCS 2020 les regroupent avec des professions non culturelles, ce qui empêche de suivre les professions culturelles incluses dans le nouveau code. D’autres codes correspondent à des regroupements de deux codes et libellés de la PCS 2003, et donc à une perte de détail sectoriel. Par exemple, les PCS en 2003 dédiées aux métiers du patrimoine sont désormais dans la PCS 2020 groupées avec les « Cadres spécialistes de la formation », les formateurs non cadres, les directeurs de centres de formation, qui n’exercent pas une profession culturelle.

Les « Traducteurs et interprètes » (PCS 2003) se retrouvent dans une classe large « Assistants de la communication, de la publicité et des relations publiques » (PCS 2020). Les artistes dramatiques sont réunis avec les artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers alors que chacun de ces domaines disposait d’un code spécifique dans la PCS 2003. Le DEPS doit désormais travailler avec l’Insee pour constituer un champ « culture » des professions à partir des libellés en clair des professions présents dans les déclarations à la source.

Des enjeux et problématiques multiples qui invitent à nouer de nombreuses collaborations au sein du service statistique public

Les quelques exemples de défis méthodologiques propres aux statistiques culturelles ne couvrent pas l’ensemble des thématiques qui relèvent du champ culturel. Son étendue et la diversité des problématiques soulevées invitent le service statistique ministériel à tisser de nombreuses collaborations au sein du service statistique public. En particulier, les liens sont étroits entre le DEPS et la DEPP, avec laquelle plusieurs dispositifs d’enquête auprès des enfants ont été conçus, tant pour le suivi des politiques d’éducation artistique et culturelle (EAC) que pour l’analyse des pratiques culturelles des plus jeunes. La cohorte Elfe suivie par l’Ined et l’Inserm, avec la contribution scientifique et financière de nombreux partenaires, dont le DEPS, offre un autre outil précieux de suivi longitudinal des pratiques depuis le plus jeune âge. Avec l’Injep, les centres d’intérêt commun relèvent tout autant de la jeunesse que du volet associatif, les associations culturelles pesant parmi l’ensemble des acteurs de la culture. Sur le volet économique, le DEPS a également mis en place une méthode de mesure de la valeur ajoutée produite par les branches culturelles, à partir des données et concepts de la comptabilité nationale élaborée à l’Insee. Les données des finances publiques et des collectivités locales permettent d’étudier le financement de la culture, tant du côté des particuliers ou des entreprises (crédits d’impôt, mécénat) que du côté des collectivités territoriales. Les données sur le commerce extérieur apportent également des informations précieuses sur le commerce des œuvres culturelles et d’objets d’art. Enfin, si les échanges avec l’Insee et la Dares permettent de suivre les professions culturelles, les échanges avec le Sies, qui délègue au DEPS la collecte des données sur les formations culturelles de l’enseignement supérieur, permettent de suivre les étudiants qui y sont inscrits.

Ainsi, les statistiques culturelles, dans leur diversité, tentent de répondre aux enjeux de quantification dans des domaines variés, suivant les évolutions sociétales, mais les défis restent nombreux. La nécessité de mieux comprendre les liens entre consommations culturelles et offres culturelles et les dynamiques territoriales nécessitent de mettre à disposition des données de qualité via des dispositifs innovants (site interactif). Les évolutions technologiques rapides, la diversification des pratiques culturelles et l’émergence de nouvelles formes de consommation culturelle exigent une adaptation continue des méthodes de collecte et d’analyse des données, des nomenclatures et des sources mobilisées. Cependant, il est indispensable de garantir en parallèle la stabilité des dispositifs d’observation permettant d’analyser des évolutions de long terme, ainsi que l’harmonisation des concepts aux niveaux européen et international.

Paru le :16/12/2024

La planification de la France, débutée en 1946 à l’initiative de Jean Monnet, prévoyait plusieurs plans de modernisation successifs.

Il dirige le SER jusqu’à son départ à la retraite en 1993, date à laquelle il crée le Comité d’histoire de la culture dont il est le président jusqu’en 2007.

Département des études et de la prospective (DEP) en 1986, puis des statistiques (DEPS) en 2004, et de la documentation depuis 2021. Il devient service statistique ministériel (SSM) de la Culture en 1995.

Le SER contribue à la naissance puis à la structuration de tout un pan de la discipline sociologique dédié à la culture.

Nouveaux genres musicaux ou nouvelles technologies de l’information et de la communication.

La méthode des quotas, moins performante d’un point de vue statistique car plus sujette aux biais de sélection, est moins coûteuse et plus rapide à implémenter que la méthode probabiliste, systématiquement privilégiée par la Statistique publique (Ardilly, 2023).

Ouvrir dans un nouvel ongletL’Autorité de la Statistique Publique veille au principe d’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques et assure une vigilance quant à la qualité des statistiques publiques, que ce soit en termes de rigueur méthodologique ou de respect de différents principes déontologiques.

Membre de la Délégation française à la Conférence générale de l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), Augustin Girard est par la suite directeur du programme « Développement culturel » du Conseil de l’Europe et membre de la Délégation française aux conférences internationales des ministres de la Culture.

Eurostat, l’Office statistique de l’Union européenne, est chargé de publier des statistiques et des indicateurs européens permettant d’effectuer des comparaisons entre les pays et les régions.

Membre du Leadership Group de 1997 à 2004, il participe à la mise en place en 2002 du Groupe européen sur les statistiques des musées (European Group on MUseum Statistics – EGMUS). Eurostat lui confie la réalisation de Cultural Statistics, premier ouvrage sur les statistiques culturelles harmonisées des 27 États membres diffusé en 2007.

ESSnet : European Statistical System network.

Augustin Girard milite en France dès la fin des années 1970 pour que ces fonctions de production/diffusion/ commerce soient retenues dans le périmètre de la culture, insistant sur le rôle déterminant des industries culturelles (Ouvrir dans un nouvel onglet Girard, 1978).

La NACE est la Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne : Ouvrir dans un nouvel onglethttps://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-07-015.

En France, avant le 1ᵉʳ janvier 2023, une entreprise ou un auto-entrepreneur de l’artisanat pouvait obtenir l’inscription de son activité principale au Répertoire des Métiers selon la Nomenclature d'Activités Française du secteur des métiers de l'Artisanat (NAFA). Ce répertoire est depuis remplacé par le registre national des entreprises (RNE) et seul le code APE (activité principale exercée) identifie l’activité de l’entreprise.

Métiers caractérisés par la maîtrise de gestes, de techniques et de savoir-faire complexes en vue de la transformation de la matière et produisant des œuvres, ouvrages ou objets avec un apport artistique.

Par exemple, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) compte les logiciels et bases de données, l’UNESCO, le patrimoine naturel, etc. (Ouvrir dans un nouvel onglet Measuring CCS Consortium, 2022).

Un « vlog », mot-valise issu des termes « vidéo » et « blog », consiste à faire des vidéos de sa vie quotidienne pour les diffuser sur des plateformes dédiées comme YouTube.

En 2020, 701 600 personnes exercent en France une profession culturelle au titre de leur emploi principal, soit 2,6 % de l’emploi total, et 739 800 personnes travaillent dans le secteur culturel, soit 2,7 % de l’emploi total (Ouvrir dans un nouvel onglet DEPS, Chiffres clés 2023, 2024).

Un rapport de mission (Ouvrir dans un nouvel ongletRacine, 2020) a conduit le ministère de la Culture à mettre en place un « Plan artistes-auteurs » pour améliorer leurs conditions d’exercice.

L’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) et l'association nationale des artistes des arts visuels de France (la Maison des Artistes, MDA).

DEPP : La Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance est le Service statistique ministériel (SSM) du ministère de l’Éducation nationale.

Ined : Institut national d'études démographiques.

Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Injep : Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire est un service à compétence nationale du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, qui comprend le service statistique ministériel, la Mission enquêtes, données et études statistiques (Medes).

Dares : La Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est le SSM du ministère chargé du travail.

Sies : La sous-direction des systèmes d'information et études statistiques est le SSM du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Voir le Ouvrir dans un nouvel ongletsite internet du DEPS répertoriant les nombreuses études.

Pour en savoir plus

AMOSSÉ, Thomas, 2020. La nomenclature socioprofessionnelle 2020 : continuité et innovation, pour des usages renforcés. In : Courrier des statistiques. [en ligne]. 29 juin 2020. Insee. No 4, pp. 62-80. [Consulté le 27 septembre 2024].

ARDILLY, Pascal, 2023. Peut-on se fier aux sondages empiriques ? In : Courrier des statistiques. [en ligne]. 11 décembre 2023. Insee. No 10, pp. 113-132. [Consulté le 5 août 2024].

ASP, 2024. Ouvrir dans un nouvel ongletRapport annuel 2023 de l’Autorité de la Statistique Publique. In : site de l’Autorité de la Statistique Publique. [en ligne]. 9 mars 2024. [Consulté le 5 août 2024].

BOURDIEU, Pierre et DARBEL, Alain, 1966. L’Amour de l’art. Les Éditions de Minuit. ISBN 9782707300287.

BOURDIEU, Pierre, 1979. La Distinction. Critique sociale du jugement. Les Éditions de Minuit. ISBN 9782707302755.

COULANGEON, Philippe, 2005. Sociologie des pratiques culturelles. Éditions La découverte, collection Repères. ISBN 9782707190604.

COULANGEON, Philippe, 2011. Les métamorphoses de la distinction. Inégalités culturelles dans la France d’aujourd’hui. Paris, Grasset, coll. « Mondes vécus ». ISBN 9782246769712.

DEPS, Comité d’histoire du ministère de la culture, 2010. Ouvrir dans un nouvel ongletL'invention de la prospective culturelle – Textes choisis d'Augustin Girard. In : Culture prospective.. [en ligne]. Janvier 2010. DEPS. 2010-1. [Consulté le 5 août 2024].

DEPS, 2024. Ouvrir dans un nouvel ongletChiffres Clés 2023 de la culture et de la communication. In : site du ministère de la Culture. [en ligne]. 14 mars 2024. DEPS. [Consulté le 5 août 2024].

DEROIN, Valérie, 2011. Ouvrir dans un nouvel ongletApproche statistique européenne de la culture – Synthèse des travaux européens ESSnet-Culture, 2009-2011. In : Culture Études. [en ligne]. 29 décembre 2011. DEPS. 2011-8. [Consulté le 5 août 2024].

DÉTREZ, Christine, 2020. Sociologie de la culture. Armand Colin, « Cursus ». ISBN 9782200626969.

DONNAT, Olivier et LÉVY, Florence, 2007. Ouvrir dans un nouvel ongletApproche générationnelle des pratiques culturelles et médiatiques. In : Culture prospective. [en ligne]. 3 juin 2007. DEPS. 2007-3. [Consulté le 5 août 2024].

DONNAT, Olivier, 2011. Ouvrir dans un nouvel ongletPratiques culturelles, 1973-2008. Questions de mesure et d’interprétation des résultats. In : Culture méthodes. [en ligne]. 30 novembre 2011. DEPS. 2011-2. [Consulté le 5 août 2024].

DONNAT, Olivier, 2018. Ouvrir dans un nouvel ongletÉvolution de la diversité consommée sur le marché du livre, 2007-2016. In : Culture Études. [en ligne]. 26 septembre 2018. DEPS. 2018-3. [Consulté le 5 août 2024].

DUBOIS, Vincent, 1999. La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique. Belin Éditeur. ISBN 9782701164137.

ESSnet-CULTURE, 2012. Ouvrir dans un nouvel ongletESSnet-CULTURE Final Report. In : site de la Commission européenne. [en ligne]. Mai 2012. [Consulté le 5 août 2024].

GARCIA, Léa, JONCHERY, Anne et THOUMELIN, Claire, 2024. Ouvrir dans un nouvel ongletLes sorties culturelles des Français et leurs pratiques en ligne en 2023 – Cinéma, concert et théâtre. In : Culture Études. [en ligne]. 8 avril 2024. DEPS. 2024-2. [Consulté le 5 août 2024].

GIRARD, Augustin, 1965. Ouvrir dans un nouvel onglet« Pourquoi des recherches ? La fin de « l'ère des goûts et des couleurs », dossier « Des chiffres pour la culture. Colloque de Bourges ». In : Revue trimestrielle de l’Association d’étude pour l’expansion de la recherche scientifique. Décembre 1965. no 21. [en ligne]. [Consulté le 5 août 2024].

GIRARD, Augustin, 1978. Ouvrir dans un nouvel ongletIndustries culturelles. In : Futuribles. Septembre-octobre 1978. No 17. [en ligne]. [Consulté le 5 août 2024].

GLEVAREC, Hervé, 2013. La culture à l’ère de la diversité. Éditions de l’Aube. ISBN 9782815906760..

HIGGS, Peter et CUNNINGHAM, Stuart, 2008. Creative industries mapping: Where have we come from and where are we going? In : Creative Industries Journal. Volume 1, no 1, pp. 7-30.

JONCHERY, Anne et LOMBARDO, Philippe, 2020. Ouvrir dans un nouvel ongletPratiques culturelles en temps de confinement. In : Culture Études. [en ligne]. 13 décembre 2020. DEPS. 2020-6. [Consulté le 5 août 2024].

LAHIRE, Bernard, 2004. La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi. La Découverte. ISBN 9782707149282.

LOMBARDO, Philippe et WOLFF, Loup, 2020. Ouvrir dans un nouvel ongletCinquante ans de pratiques culturelles en France. In : Culture Études. [en ligne]. 10 juillet 2020. DEPS. 2020-2. [Consulté le 5 août 2024].

MAILLARD, Sophie, 2023. Ouvrir dans un nouvel ongletUn aperçu du marché de la musique en streaming de 2020 à 2022 : une analyse de données hebdomadaires détaillées de marché. In : Rapport du sénateur Julien Bargeton, relatif à la stratégie de financement de la filière musicale en France. [en ligne]. Avril 2023. Annexe IV. [Consulté le 5 août 2024].

MARTIN, Laurent, 2012. Ouvrir dans un nouvel ongletDu SER au DEP, ou la constitution d'une socio-économie de la culture et d'une prospective culturelle au service de l'action (1959-1993). In : Revue historique. [en ligne]. 2012/3, no 663, pp. 683-704. [Consulté le 5 août 2024].

MENGER, Pierre-Michel, 2010. Ouvrir dans un nouvel ongletLes artistes en quantités. Ce que sociologues et économistes s'apprennent sur le travail et les professions artistiques. In : Revue d'économie politique. [en ligne]. Volume 120, no 1, pp. 205-236. [Consulté le 5 août 2024].

MEASURING CCS CONSORTIUM, 2022. Ouvrir dans un nouvel ongletMeasuring the Cultural and Creative Sectors in the EU Final report. In : site de Measuring the Cultural and Creative Sectors EU. [en ligne]. 22 novembre 2022. [Consulté le 5 août 2024].

MERCHAOUI, Wided et PICARD, Sébastien, 2024. Ouvrir dans un nouvel ongletVingt-cinq ans d’évolution de l’emploi dans les professions culturelles : 1995-2019. In : Culture Chiffres. [en ligne]. 14 juin 2024. DEPS. 2024-1. [Consulté le 5 août 2024].

MÜLLER, Jôrg et SCHREIBER, Amandine, 2022. Ouvrir dans un nouvel onglet Les sorties culturelles des Français après deux années de Covid-19. In : Culture Études. [en ligne]. 20 juillet 2022. DEPS. 2022-6. [Consulté le 5 août 2024].

OECD, 2022. Ouvrir dans un nouvel ongletThe Culture Fix: Creative People, Places and Industries. In : Local Economic and Employment Development (LEED). [en ligne]. OECD Publishing, Paris. [Consulté le 5 août 2024].

PATUREAU, Frédérique et SINIGAGLIA Jérémy, 2020. Artistes plasticiens : de l'école au marché. Éditions Presses de Sciences Po, co-édition Ministère de la Culture - DEPS. ISBN 9782724625950.

PÔLE EMPLOI, 2022. Ouvrir dans un nouvel ongletL’emploi intermittent dans le spectacle au cours de l’année 2021. In : Statistiques et Indicateurs. [en ligne]. 25 octobre 2022. 22.033. [Consulté le 5 août 2024].

PÔLE EMPLOI, 2023. Ouvrir dans un nouvel ongletLes allocataires indemnisés au titre des annexes 8 et 10 en 2021. In : Statistiques et Indicateurs. [en ligne]. 27 janvier 2023. 23.002. [Consulté le 5 août 2024].

RACINE, Bruno, 2020. Ouvrir dans un nouvel ongletL’auteur et l’acte de création. In : Rapport au ministre de la Culture. [en ligne]. 22 janvier 2020. [Consulté le 5 août 2024].

THOLOZAN, Léa et THOUMELIN, Claire, 2022. Ouvrir dans un nouvel ongletLes artistes-auteurs en 2018. In : Culture Études. [en ligne]. 11 février 2022. DEPS. 2022-2. [Consulté le 5 août 2024].

UNESCO, 2009. Ouvrir dans un nouvel ongletThe 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS). In : Institute for Statistics. [en ligne]. [Consulté le 5 août 2024].

VICARD, Augustin, 2023. Quantifier la pratique sportive : une approche sociologique et sanitaire. In : Courrier des statistiques. [en ligne]. 11 décembre 2023. Insee. No 10, pp. 53-69. [Consulté le 5 août 2024].

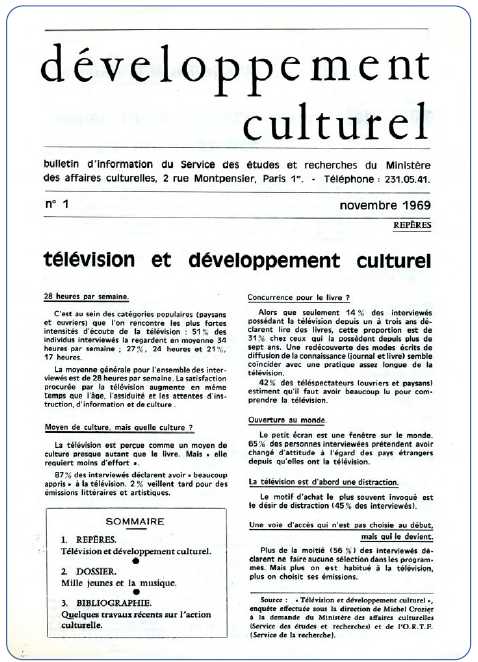

En octobre 1969, est publié le premier numéro de Développement culturel, bulletin mensuel du Service des études et recherches (SER) diffusé à tous les services du ministère et aux membres de la Commission des affaires culturelles du Plan.

Le titre de ce bulletin, qui laissera la place en 2007 à quatre nouveaux titres (Culture études, Culture chiffres, Culture prospective et Culture méthodes) témoigne de l’ambition du chef du service de l’époque, Augustin Girard, d’influencer directement – en les éclairant le mieux possible – les décisions prises en matière de politique culturelle.

Parmi les orientations suggérées dans les diverses études et rapports du SER, l’une d’elles reste emblématique : les résultats de travaux inédits sur les pratiques amateurs sont à l’origine de la création, par Jack Lang, de la première « fête de la musique » en juin 1982.

Premier numéro du bulletin périodique « Développement culturel » du Service des études et recherches.

Source : Archives DEPS.