Courrier des statistiques N12 - 2024

Courrier des statistiques N12 - 2024

Les statistiques du commerce extérieur Spécificités, défis et dimension européenne

Les statistiques du commerce extérieur de biens ont été instituées en France il y a environ trois siècles pour répondre au besoin émergent des dirigeants du pays de disposer d’informations précises sur les marchandises entrantes et sortantes du territoire. Depuis plus de deux cents ans, cette mission est confiée aux douanes qui abritent aujourd’hui le service statistique ministériel du commerce extérieur. La mesure des importations, des exportations et du solde commercial alimente toujours les débats et décisions publics, notamment dans le contexte de la mondialisation et des crises récentes (Covid-19, guerre en Ukraine, etc.).

Ces indicateurs, encadrés par des règlements européens exigeants, présentent des spécificités, telles que la finesse de la nomenclature de produits utilisée aussi bien pour la collecte que pour la diffusion des données, la notion de secret statistique « passif », ou encore la possibilité de disposer d’une double vision d’un même flux de part et d’autre de la frontière, en miroir.

La numérisation de l’économie, en particulier l’essor du e‑commerce, entraîne depuis quelques années d’importantes mutations des formalités administratives liées au commerce international. Ces changements sont un véritable défi pour ces statistiques d’échanges de biens, dans lequel la coopération européenne joue un rôle important.

- Les statistiques du commerce extérieur : un besoin existant depuis trois siècles...

- ... dont la collecte a été confiée à la douane dès la Révolution

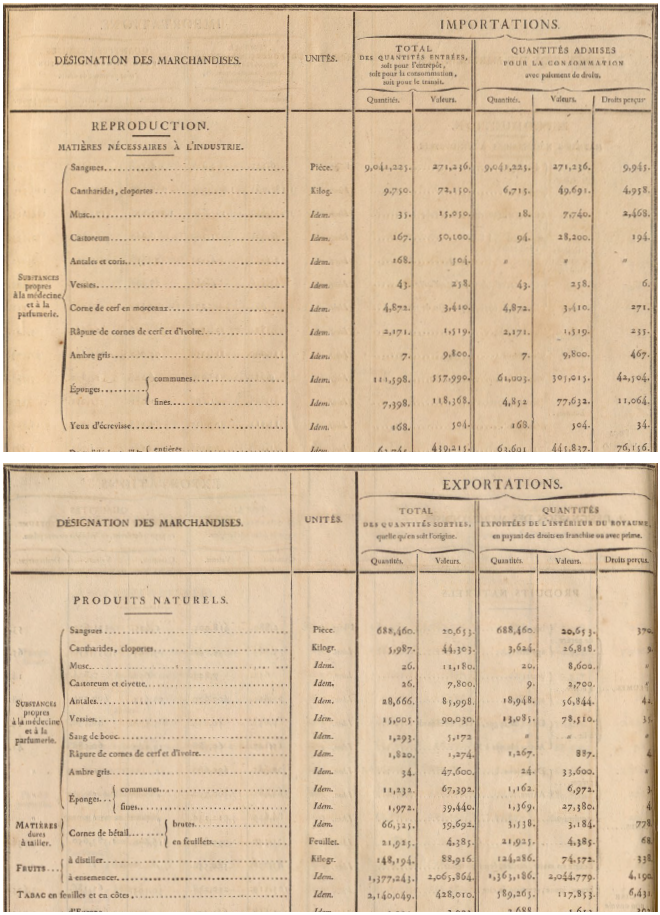

- Tableau général du commerce de la France avec ses colonies et les puissances étrangères - 1825

- Une statistique toujours plus importante dans le contexte actuel de fort essor des échanges internationaux de biens

- Un indicateur « clé », au niveau national comme au niveau européen...

- ... encadré depuis longtemps par une réglementation européenne

- Deux principales sources de données sont mobilisées

- Des spécificités et des exigences particulières

- Une forte proximité avec les concepts administratifs

- Encadré 1. Comptabiliser le commerce international de satellites

- Des besoins de diffusion à un niveau très (très) détaillé

- Encadré 2. Une vision atypique du secret : la règle du « secret passif »

- Une absence de répertoire « officiel » des entreprises du commerce extérieur

- La frontière, un miroir déformant

- Vers une coproduction européenne des statistiques du commerce extérieur ?

- La digitalisation de l’économie et ses conséquences sur le commerce international

- Fondements juridiques

En France, les statistiques du commerce extérieur, c’est-à-dire la mesure des montants et des quantités de marchandises importées et exportées, existent depuis très longtemps, puisqu’on retrouve les premiers dispositifs administratifs de collecte centralisée de ces flux durant l’Ancien Régime. Connaître les flux d’entrée et de sortie dans le Royaume de France était jugé nécessaire à la mise en œuvre des politiques économiques mercantilistes de l’époque qui visaient à contrôler les importations et à développer les exportations. Aujourd’hui encore, l’intérêt économique et politique pour ces statistiques demeure. Aux niveaux national comme européen, ces statistiques sont considérées comme un indicateur « clé » de l’analyse économique et des politiques publiques, notamment commerciales et monétaires.

Les statistiques du commerce extérieur : un besoin existant depuis trois siècles...

Les origines des statistiques françaises du commerce extérieur sont lointaines. Ainsi, déjà en 1713, quelques jours avant la signature du traité d’Utrecht qui mit fin à la Guerre de Succession d’Espagne, l’envoyé français en charge de l’économie rapportait à son ministre qu’il fallait « faire un état général de tout ce qui est en France, et de ce qui en sort, pour connaître si nos dettes actives excèdent les passives, les espèces de marchandises qui nous causent le plus de dépenses, et chercher les moyens de les diminuer, pour savoir enfin les États qui apportent du profit à la France pour [sic] leur commerce, afin de cultiver l’alliance de leurs souverains, et regarder avec indifférence celles de ceux dont la correspondance pourrait nous être préjudiciable ». Ainsi fut créé, deux semaines plus tard, le « Bureau de la balance du commerce » (Ouvrir dans un nouvel ongletCharles et Daudin, 2011), en réponse au désavantage ressenti par les négociateurs français au congrès d’Utrecht face à leurs homologues anglais qui disposaient depuis 1693 de statistiques détaillées sur les exportations et importations de leur Royaume. La mission de ce bureau était de collecter l’information sur les échanges avec l’étranger, les colonies et comptoirs commerciaux établis outre-mer. Au cours de son existence, de 1713 à 1791, il a ainsi pu produire une série, presque complète, de statistiques sur le commerce extérieur (Beaud, 1964).

... dont la collecte a été confiée à la douane dès la Révolution

Durant la Révolution française, la Régie nationale des douanes hérita naturellement des anciennes attributions du Bureau de la balance du commerce en matière de collecte et de production des statistiques sur les importations et exportations. Cette activité occupait une place importante au sein de cette administration. Ainsi, il était demandé aux directeurs régionaux de la Régie que « les opérations relatives à la balance du commerce soient considérées par tous les préposés [...] comme une partie essentielle de leurs occupations » (Ouvrir dans un nouvel ongletAssociation pour l’histoire de l’administration des douanes, 2024 ; Clinquart, 1978). Ces statistiques étaient produites trimestriellement et annuellement, et leur communication était réservée aux seuls ministres.

À partir de 1825, sous Charles X, apparaît une publication annuelle désormais imprimée, produite par l’administration des douanes : le Tableau général du commerce de la France avec ses colonies et les puissances étrangères (tableau).

Tableau général du commerce de la France avec ses colonies et les puissances étrangères - 1825

Source : Douanes royales de France, 1825 ; base de données « Monstesquieu » (Ouvrir dans un nouvel ongletBecuwe et alii, 2019).

De nos jours encore, la Direction générale des douanes et droits indirects est l’institution qui collecte les informations sur les flux d’importation et d’exportation de biens, dans le cadre de ses missions d'administration de la frontière, de contrôle des marchandises mais aussi d’information statistique. Au sein de cette institution, la production et la diffusion des statistiques du commerce extérieur sont assurées par le département des statistiques et des études du commerce extérieur (DSECE), l’un des seize services statistiques ministériels (SSM), en collaboration avec trois services douaniers (situés à Toulouse, Lille et Garges-Lès-Gonesse) chargés de la collecte et du traitement des données.

Une statistique toujours plus importante dans le contexte actuel de fort essor des échanges internationaux de biens

Les statistiques du commerce extérieur, bien que parmi les plus anciennes de la statistique publique, sont aujourd’hui encore au cœur des décisions économiques et politiques. En effet, malgré la tertiarisation grandissante de l’économie et, plus récemment, le développement des échanges dématérialisés (par exemple, le recours aux plateformes d’achat de livres numériques, de VOD ou de musique plutôt que l’acquisition de leur équivalent physique), les échanges de biens continuent de représenter une part prépondérante du commerce international de la France. Ainsi, en 2023, le montant des exportations de biens était 1,8 fois plus important que celui des exportations de services ; celui des importations de biens était 2,3 fois plus important que celui des importations de services (Ouvrir dans un nouvel ongletBanque de France, 2024).

Ces statistiques répondent, comme à leur origine, au besoin de contrôler les flux entrants, d’évaluer la compétitivité et de définir la politique commerciale du pays. Suivre et analyser les échanges entre les pays est d’autant plus crucial dans le contexte de la mondialisation économique. S’il a existé plusieurs phases de mondialisation (du milieu du 19e siècle à la Première Guerre mondiale, puis dans les années 1970), celle-ci s’intensifie à partir du début des années 1990. Ainsi, d’importants accords de libre-échange sont mis en place (Mercosur, Alena, etc.), l’Organisation mondiale du commerce succède au General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) en 1995 et le nombre de multinationales s’accroît fortement.

Le suivi des échanges est essentiel dans le contexte de crise. En effet, les crises renforcent la prise de conscience des dépendances vis-à-vis des autres pays pour certains produits stratégiques. Dans l’actualité récente, en l’espace de deux ans entre 2020 et 2022, la succession de crises rapprochées (la pandémie de Covid-19, les tensions sur les matières premières et le conflit russo-ukrainien) a mis en lumière les conséquences de la mondialisation pour l’ensemble des agents économiques de la nation. Les statistiques du commerce extérieur ont contribué à suivre et analyser ces phénomènes.

Par exemple, la crise de la Covid-19 a révélé la vulnérabilité liée à cette dépendance, notamment pour les produits de santé. Les statistiques du commerce extérieur ont permis de suivre leurs approvisionnements, aux niveaux national et européen grâce à une coordination des États membres.

Concernant la vulnérabilité énergétique de la France et l’impact de l’embargo sur le pétrole russe dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique (Ouvrir dans un nouvel ongletVigne, 2023), la mesure des flux et du poids des partenaires dans les échanges est également indispensable. Il en est de même pour d’autres thématiques telles que l’autonomie alimentaire des départements et régions d’outre-mer (DROM), la dépendance aux importations de produits liés à la transition écologique (voitures électriques, batteries, métaux stratégiques, panneaux solaires, etc.) ou le développement de l’intelligence artificielle (composants électroniques).

Ainsi, les statistiques du commerce extérieur ont peut-être encore davantage qu’auparavant une place prépondérante au sein de la statistique publique (figure 1).

Figure 1 - Indicateurs clés du commerce extérieur en 2023

Un indicateur « clé », au niveau national comme au niveau européen...

Au même titre que les comptes nationaux, le chômage ou les prix à la consommation, les statistiques du commerce extérieur jouent un rôle central pour la statistique publique française. En effet, au niveau national, elles permettent de répondre à divers besoins :

- alimenter des productions phares du service statistique public. Au sein de celui-ci, ces statistiques constituent un intrant pour des productions majeures : les comptes nationaux établis par l’Insee et la balance de paiements établie par la Banque de France ;

- éclairer les débats et décisions publics. D’une part, les échanges extérieurs de biens composent, via le solde extérieur, une sous-composante du PIB. De ce fait, ils représentent un facteur incontournable d’analyse conjoncturelle de la croissance du PIB. D’autre part, ces statistiques sont également utilisées, souvent au niveau le plus fin de la nomenclature des produits, afin de produire des indicateurs de compétitivité extérieure de la France et éclairer la décision publique ;

- réaliser des études économiques dans le domaine du commerce international. Les données individuelles d’échanges de biens sont exploitées par les chargés d’études et chercheurs, pour répondre à de nombreuses questions sur l’économie internationale.

Au total, les statistiques du commerce extérieur constituent une véritable « consommation intermédiaire » pour le système statistique public français.

Par ailleurs, du point de vue des instances publiques européennes, ces statistiques font partie des principaux indicateurs économiques européens (PIEE), ensemble de 26 indicateurs essentiels pour la surveillance de la zone euro (Ouvrir dans un nouvel ongletEconomic and financial committee, 2008).

La mise en place du marché unique européen le 1er janvier 1993 a garanti la libre circulation des biens au sein de l’Union européenne (UE), avec d’une part l’application d’une législation douanière uniformisée pour les échanges de biens entre les pays de l’UE et ceux en dehors de l’UE, et d’autre part la suppression des formalités douanières au sein de l’UE. Pour autant, le suivi des flux entre ces pays pour établir les statistiques du commerce extérieur a été maintenu par le Conseil européen.

... encadré depuis longtemps par une réglementation européenne

Le règlement européen « Intrastat » de 1991 a instauré, en vue de l'établissement des statistiques des échanges de biens entre États membres, un système permanent de collecte statistique, appelé « système Intrastat ». Ce règlement précise les données à collecter auprès des entreprises par les États membres pour répondre aux besoins d’informations statistiques. Un système de seuils d’exemption et de simplification a été introduit, allégeant la charge de nombreuses entreprises.

S’agissant des statistiques du commerce extérieur avec les pays tiers (pays en dehors de l’Union européenne), le règlement « Extrastat » de 2009 en a défini les caractéristiques. S’appuyant sur les formulaires douaniers prévus pour les échanges de biens avec les pays tiers, ce règlement définissait les informations nécessaires au pilotage de la politique commerciale de l’Union européenne que chaque État membre devait collecter et transmettre à la Commission européenne.

Depuis 2022, les statistiques du commerce extérieur sont encadrées par le règlement « EBS » (European Business Statistics) qui abroge les règlements « Intrastat » et « Extrastat ». Tout d’abord, le règlement « EBS » instaure l’échange de micro-données entre États membres sur leurs exportations intra-UE et sur certains flux extra-UE, afin d’améliorer la qualité des statistiques et alléger la charge statistique des entreprises. Par ailleurs, il ne couvre plus la collecte d’informations sur les importations intra-UE. Les États membres peuvent utiliser les données miroir des autres États membres ou bien ils définissent un cadre réglementaire national pour la collecte de ces données : le DSECE a opté pour la seconde possibilité et mis en place en 2022 une enquête statistique. Enfin, le règlement « EBS » impose que les informations statistiques collectées au moyen d’enquêtes auprès des entreprises ou à partir de données administratives couvrent au moins 95 % de la valeur totale des exportations intra-UE de biens de chaque État membre vers l’ensemble des autres États membres (contre 97 % dans le règlement « Intrastat » révisé en 2004).

Eurostat publie les résultats des différents pays et agrège également les résultats au niveau européen pour diffuser les statistiques sur le commerce extérieur de l’ensemble de l’UE avec les pays tiers (hors UE).

Deux principales sources de données sont mobilisées

La production de ces résultats nécessite d’exploiter des sources de données contenant des informations détaillées sur les flux de marchandises. Le DSECE s’appuie sur deux sources selon que les flux se font au sein de l’Union européenne ou avec des pays tiers :

- sur le champ des flux avec les pays tiers (extra-UE), une source administrative douanière est utilisée : le document administratif unique (DAU). Il s’agit de la déclaration de dédouanement que remplissent les entreprises qui effectuent des importations ou des exportations. Pour les besoins de l’administration, ces déclarations permettent la perception des droits de douane ;

- sur le champ des flux entre États membres : jusqu’à fin 2021, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) collectait une déclaration, la déclaration d’échanges de biens, qui contenait un volet statistique et un volet fiscal (état récapitulatif de TVA destiné à la direction générale des Finances publiques à des fins de contrôle de la TVA intracommunautaire). À partir de janvier 2022, une enquête statistique a été mise en place : l’enquête mensuelle sur les échanges de biens intra-UE (EMEBI). Cette enquête a obtenu un avis d’opportunité, et le label d’intérêt général avec caractère obligatoire par le Comité du label de la statistique publique (Christine et alii, 2020) ; elle a remplacé le volet statistique de la déclaration d’échanges de biens et porte à la fois sur les importations et les exportations intra-UE. Cela a été l’occasion de mieux séparer la collecte statistique de la déclaration fiscale. L’EMEBI contient une douzaine de questions : type de flux (importations ou exportations), valeur, masse, code produit, pays d’origine (à l’importation et à l’exportation), pays de provenance, pays de destination, identifiant TVA du destinataire (pour les exportations), département de départ et département d’arrivée de la marchandise, etc.

L’échantillon de l’enquête comporte près de 40 000 entreprises (unités légales). Les entreprises effectuant des flux de valeur inférieure à un seuil de 460 000 euros sont exclues de l’échantillon. Les flux inférieurs à ce seuil sont estimés à l’aide de sources fiscales (état récapitulatif de TVA et déclarations de chiffres d’affaires (CA3)).

Au total, avec l’enquête et les données administratives, environ 270 000 importateurs ou exportateurs sont suivis chaque année, et 35 millions de lignes (enregistrements) sont traitées par la chaîne statistique chaque mois (soit 420 millions par an).

Des spécificités et des exigences particulières

Une particularité des statistiques du commerce extérieur tient à leur nature intrinsèquement internationale : si la dimension internationale est en général un critère de comparaison dans les analyses, elle est le sujet même pour les statistiques du commerce extérieur. D’autres spécificités peuvent être soulignées sur le plan des concepts, de la diffusion ou de la méthodologie.

Une forte proximité avec les concepts administratifs

La statistique publique s’appuie souvent sur les sources administratives, mais elle construit ses propres concepts, généralement différents de ceux utilisés par les administrations, allant parfois jusqu’à réaliser des enquêtes spécifiques pour pouvoir les mesurer (comme l’enquête Emploi pour le chômage au sens du Bureau international du travail). Au contraire, les statistiques du commerce extérieur produites et diffusées par le service statistique ministériel des douanes, en conformité avec le règlement EBS, sont fortement adhérentes aux concepts douaniers. Ces statistiques comptabilisent généralement des flux de marchandises qui traversent la frontière française. L'observation de ces flux est plus proche de celle de la douane que de la comptabilité nationale, qui cherche par exemple à mesurer la valeur ajoutée lorsqu’un produit est exporté pour faire l’objet de travail à façon puis réimporté. De même, certains flux sont comptabilisés même s’ils ne s’accompagnent pas d’un transfert de propriété, contrairement à la comptabilité nationale.

Par ailleurs, il est nécessaire de retenir des conventions concernant la date à laquelle sont comptabilisés les flux. Dans le cas du commerce extérieur, les dates retenues sont essentiellement issues de critères administratifs : date de validation de la déclaration en douane pour le commerce extra-UE, date d’exigibilité de la TVA intra-communautaire pour le commerce intra-UE.

Un autre exemple de proximité avec les concepts douaniers est la notion de pays d’origine. Au-delà de leur comptabilisation, le DSECE décline les flux de commerce extérieur par produit, par pays de destination pour les exportations, et par pays d’origine pour les importations. Le pays d’origine peut différer du pays de provenance, qui est le dernier pays d'où est expédiée la marchandise importée en France. En effet, la marchandise peut avoir été fabriquée dans un autre pays que celui d'où il est expédié ou avoir fait l’objet de transformations dans plusieurs pays. Comment alors déterminer l’origine ? Les règles de détermination sont complexes, et le concept retenu pour les statistiques du commerce extérieur est le concept douanier. C’est selon celui-ci que les entreprises renseignent le pays d’origine dans leur déclaration ou dans l’enquête intra-UE. En cas de doute sur la valeur de cette variable renseignée par l’entreprise, le DSECE sollicite les spécialistes de l’origine au sein de la sous-direction du commerce international de la DGDDI.

Toutefois, il existe des cas particuliers dans le mode de comptabilisation des flux. Ainsi, sont exclus du champ les produits en transit : si une entreprise française effectue en France une déclaration en douane pour une exportation vers les États-Unis mais que les marchandises sont préalablement acheminées de la France vers un port aux Pays-Bas d’où aura lieu le départ vers les États-Unis, le flux de la France vers les Pays-Bas (où les marchandises ne font que transiter) est hors champ, le flux comptabilisé est celui de la France vers les États-Unis. Autre exemple de flux non comptabilisé : lorsqu’un produit est expédié vers un autre pays pour réparation ou maintenance, le flux n’est pas comptabilisé dans les statistiques du commerce extérieur. De même, les œuvres d’art qui sont envoyées temporairement dans un autre pays pour y être exposées dans un musée ne sont pas comptabilisées dans les exportations. Enfin, certains produits spécifiques font l’objet de règles particulières de comptabilisation. C’est le cas notamment des satellites (encadré 1) mais aussi des métaux précieux, des timbres ou des pièces de monnaie ayant cours légal qui ne sont pas comptabilisés (l’or monétaire par exemple est considéré comme un actif financier et non comme un bien) alors qu’ils le sont s’ils n’ont plus cours légal (timbres et pièces de collection, par exemple).

Encadré 1. Comptabiliser le commerce international de satellites

Comment sont comptabilisés les satellites dans le commerce extérieur ? Du fait de la nature de certains biens (satellites, aéronefs, bateaux, etc.), il peut être problématique d’appliquer le critère du « mouvement physique ». Par exemple, pour les satellites, cela conduirait à gonfler les statistiques du pays de lancement. Ainsi, des dispositions particulières s’appliquent.

Un cas typique pourrait être le suivant : un satellite de télécommunication est fabriqué par une entreprise française. Il est vendu à une entreprise allemande en mars 2024 mais reste en France. Il est acheminé depuis la France vers Cap Canaveral, en Floride, en avril 2024 pour être lancé par un lanceur américain le 19 juin 2024. Que comptabilise-t-on et quand ? Dans le cas particulier des satellites, le concept de commerce extérieur est celui du transfert de propriété : c’est donc une exportation de la France vers l’Allemagne. Par ailleurs, contrairement à la règle générale, la date de comptabilisation dans ce cas est celle du lancement du satellite et non celle de la validation de la déclaration douanière. L’exportation est donc comptabilisée dans les statistiques de juin 2024. Une veille est donc réalisée par le DSECE sur les dates de lancement, et la prise en compte des déclarations en douane correspondant à ces transactions est suspendue jusqu’à la date du lancement.

Des besoins de diffusion à un niveau très (très) détaillé

Le règlement EBS impose aux États membres de transmettre les résultats détaillés selon la nomenclature NC8 (nomenclature combinée à 8 positions) à Eurostat qui les diffuse à ce niveau. Le DSECE met également ces résultats détaillés à disposition des utilisateurs sur son site internet.

La NC8 est une déclinaison de la nomenclature harmonisée au niveau international, la SH6 (nomenclature du système harmonisé, sur 6 positions, développée par l’Organisation mondiale des douanes). Les deux chiffres supplémentaires par rapport à la SH6 correspondent à une ventilation plus détaillée définie de façon harmonisée par l’Union européenne. Les codes produits en NC8 sont renseignés par les entreprises dans leurs déclarations de dédouanement pour les échanges extra-UE, et dans l’enquête EMEBI pour les échanges intra-UE.

La NC8 comporte environ 10 000 codes produits, ce qui représente une richesse d’information peu courante, et permet une analyse très fine des flux commerciaux, avec des règles plus souples de secret statistique (encadré 2). Ce niveau de détail répond à des exigences de nature opérationnelle et stratégique.

Encadré 2. Une vision atypique du secret : la règle du « secret passif »

L’application du secret statistique dans les diffusions des statistiques du commerce extérieur font l’objet d’une règle spécifique, la règle dite du « secret passif » (Ader, 1978). Alors que la règle générale est de ne pas diffuser de résultats permettant d’identifier, directement ou indirectement, des entreprises (Redor, 2023), le règlement EBS (considérant 25 et article 19), et auparavant le règlement Intrastat, mentionnent une règle spécifique pour les statistiques du commerce extérieur, liée au niveau de détail de leur diffusion qui conduirait sans doute à blanchir trop de cases dans les tableaux avec les règles habituelles.

Ainsi, sont diffusés a priori l’ensemble des résultats statistiques détaillés y compris les cases comportant un faible nombre d’entreprises ou comprenant une entreprise dominante. Toutefois, si une entreprise demande la confidentialisation de ses données, le DSECE vérifie si les critères usuels de confidentialité sont respectés pour cette entreprise dans les statistiques diffusées, à savoir si les cases concernées contiennent au moins trois entreprises et si une entreprise ne représente pas plus de 85 % de l’ensemble de la case en matière de flux considéré (importations ou exportations). Si les critères sont confirmés, la case est diffusée, sinon le DSECE ne diffuse plus la case.

Cette règle du secret passif ne concerne que les statistiques couvertes par le règlement européen. Les statistiques complémentaires publiées par la France, comme les statistiques régionales et départementales déterminées selon le lieu de départ et d’arrivée de la marchandise, ainsi que les statistiques sur les échanges entre les DROM et la métropole ou entre DROM, suivent les règles habituelles du secret.

Sur le plan opérationnel, les services douaniers ont besoin de connaître très précisément les produits échangés, pour suivre et contrôler les flux de marchandises, assurer la conformité aux normes de sécurité, sanitaires, environnementales, et autres régulations spécifiques s’appliquant à certains produits (quotas, embargos). Les codes détaillés permettent l'application des mesures tarifaires (par exemple des droits de douane à l’importation) et non tarifaires (par exemple des contrôles sanitaires) qui peuvent varier même entre des produits similaires.

Sur le plan stratégique, cette nomenclature très détaillée et harmonisée au niveau mondial permet un suivi des tendances émergentes et constitue une aide à l’évaluation de la compétitivité des secteurs économiques et à l'élaboration de politiques industrielles et commerciales (définition des tarifs douaniers et quotas, mise en place d’accords de libre-échange, etc.). Elle permet en outre aux fédérations professionnelles de réaliser des études de marché et à des économistes de mener des travaux de recherche.

À titre d’exemple, le degré de détail de la NC8 permet une mesure fine du commerce des animaux vivants : ainsi en 2023, la France a importé 122 autruches et émeus et elle est davantage importatrice qu’exportatrice d’abeilles vivantes !

Cependant, certains produits ne sont pas directement identifiables avec cette nomenclature. C'était le cas jusqu’en 2020 pour les masques de protection contre la Covid-19 qui étaient classés dans la même NC8 que d’autres produits de matières textiles à usage non sanitaire (Ouvrir dans un nouvel ongletDépartement des statistiques et des études du commerce extérieur, 2020). En 2021, de nouveaux codes ont été créés pour repérer plus directement les masques FFP2 et les autres masques de protection.

Une absence de répertoire « officiel » des entreprises du commerce extérieur

Contrairement à d’autres statistiques auprès des entreprises, les statistiques du commerce extérieur ne peuvent s’appuyer directement sur un répertoire existant comme base de sondage ou comme outil de contrôle de l’exhaustivité. Pour pouvoir construire l’échantillon des entreprises à interroger à l’enquête statistique sur les flux intra-UE, il est nécessaire de disposer d’une base de sondage contenant l’ensemble des entreprises qui effectuent du commerce extérieur intra-UE, y compris celles réalisant très ponctuellement des transactions.

Ce référentiel d’entreprises doit donc être constitué par le DSECE. Le contrôle de l’exhaustivité du champ de l’enquête s’appuie à la fois sur l’observation des informations collectées précédemment (une entreprise ayant effectué du commerce extérieur en réalisera potentiellement de nouveau), mais aussi sur des sources externes (fiscales) : les états récapitulatifs de TVA (qui contiennent des informations agrégées sur les exportations intra-UE), les déclarations CA3 (informations agrégées sur les livraisons et les acquisitions intracommunautaires). Des contacts directs sont pris avec certaines entreprises pour valider leur inclusion ou leur exclusion du champ de l’enquête. Néanmoins, actuellement, ne sont pas incluses dans le champ les entreprises n’ayant jamais répondu à l’enquête (flux intra-UE) ni rempli de déclaration de dédouanement (extra-UE) et n’ayant pas non plus effectué de déclaration fiscale. Il peut s’agir d’entreprises voulant échapper aux taxes et droits de douane ou qui échangent des produits illicites (stupéfiants, contrefaçons).

La frontière, un miroir déformant

Enfin, les statistiques du commerce extérieur sont tout à fait originales du fait de l’existence de données « miroir ». En effet, lorsqu’une transaction a lieu entre deux entreprises de pays différents, l’entreprise exportatrice déclare cette exportation à l’enquête statistique (flux intra-UE) ou à la douane (flux extra-UE) de son pays, et l’entreprise importatrice déclare cette importation au service statistique ou à la douane de son pays. Chaque flux doit donc avoir son reflet parfait dans les données du pays partenaire.

Mais dans la pratique, ce miroir est « déformant ». Par exemple, les données des exportations françaises vers l’Allemagne publiées par la France font état de 80,3 milliards d’euros en 2022. De son côté, l’Allemagne publie un montant d’importations depuis la France de 69,8 milliards d’euros. Plusieurs facteurs expliquent cette déformation. En premier lieu, la plupart des asymétries entre la France et l’Allemagne s’expliquent par le concept de pays partenaire retenu dans les statistiques publiées nationalement. En effet, le concept de pays partenaire retenu pour les statistiques du commerce extérieur des pays européens, y compris les statistiques allemandes et françaises, est le pays « d’origine » pour le pays partenaire à l’importation et le pays « de destination » pour le pays partenaire à l’exportation.

Cette différence de nature de pays partenaire, selon qu’il s’agisse d’un flux entrant ou d’un flux sortant, engendre mécaniquement des asymétries France-Allemagne : si une entreprise allemande exporte vers la France un produit originaire de Chine, ce flux sera comptabilisé comme une exportation allemande vers la France du point de vue de l’Allemagne, et comme une importation de la France depuis la Chine du point de vue de la France.

Une bonne partie de cette asymétrie avec l’Allemagne disparaît si le pays d’importation retenu du point de vue de la France est l’Allemagne (pays « de provenance ») au lieu de la Chine (pays « d’origine »). C’est d’ailleurs le concept retenu par Eurostat pour les échanges intra-UE.

D’autres facteurs moindres peuvent aussi expliquer les écarts résiduels de mesure entre pays. Il peut s’agir de différences méthodologiques, de différences de valorisation (les importations étant évaluées au passage de la frontière du pays importateur (au prix CAF coût, assurance, fret) tandis que les exportations sont valorisées au passage de la frontière du pays exportateur (au prix FAB franco à bord), de décalage temporel dans l’enregistrement des flux commerciaux ou encore d’erreurs de déclaration (Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat, 2017 ; Ouvrir dans un nouvel ongletJavorsek et UN.Escap, 2016 ; Ouvrir dans un nouvel ongletMarkhonko, 2014).

Pouvoir confronter les données miroir au niveau individuel permettrait d’affiner l’expertise des asymétries et de repérer d’éventuelles erreurs déclaratives. Le règlement EBS instaure et encadre l’échange entre États membres de micro-données relatives aux exportations intra-UE. Depuis janvier 2022, pour chaque flux d’exportation, figure l’identifiant TVA de l’entreprise destinataire de la marchandise. Il est alors possible d’apparier ces données avec celles des importateurs partenaires. Des mesures de sécurité informatique spécifiques (« bulle » sécurisée) ont été mises en place pour accueillir et expertiser les données des autres États membres.

Vers une coproduction européenne des statistiques du commerce extérieur ?

Au-delà de l’expertise des données pour comprendre les asymétries, la demande d’Eurostat est d’aller encore plus loin dans l’utilisation de ces micro-données. Le but est l’intégration des données miroir dans le processus de production, avec une utilisation modulable de cette source miroir, afin d’améliorer la qualité des données et de réduire la charge statistique des entreprises. L'objectif recherché est de pouvoir :

- repérer des anomalies par confrontation de sources ;

- imputer des non-réponses ou redresser des données erronées ;

- imputer des données pour les flux inférieurs au seuil de collecte des importations (plusieurs États membres ont un seuil de collecte plus élevé pour les importations que pour les exportations) ;

- remplacer partiellement la collecte des importations par les données miroir, par exemple pour des entreprises pour lesquelles on n’observe pas d’asymétries ;

- remplacer intégralement la collecte des importations par les données miroir.

Ce changement radical ouvre la voie à une coproduction européenne des statistiques du commerce extérieur, pilotée activement par Eurostat.

Depuis janvier 2024, le principe de coproduction est une réalité pour le traitement de certains flux particuliers de commerce extérieur. En complément des données miroir sur les flux intra-UE, sont échangées les données de certaines déclarations douanières, à des fins d’amélioration de la pertinence des statistiques produites. Cet échange, autorisé par le règlement EBS, vise notamment les données liées au quasi-export. Le quasi-export est l’expédition de biens depuis un État membre vers un autre État membre en vue d’une exportation vers un pays tiers (hors UE). Les échanges de micro-données douanières mis en place par Eurostat concernent les déclarations d’exportations vers les pays tiers, qui sont transmises par le pays intermédiaire au pays d’origine de l’exportation. L’objectif est de « gommer » les flux intermédiaires intra-UE pour ne faire apparaître dans les statistiques que les flux depuis les pays réels d’exportation vers les pays tiers (figure 2).

Figure 2 - Le quasi-export

Adopter une ou plusieurs de ces utilisations nécessite des expertises préalables approfondies et un système d’information permettant de réaliser ces traitements conformément aux normes de sécurité requises. La diffusion des résultats est également affectée : chaque État membre fournit aux pays partenaires les cases à secrétiser compte tenu des demandes adressées par les entreprises (encadré 2) ; par ailleurs, des modalités spécifiques et harmonisées doivent être définies pour la diffusion de données aux chercheurs, qui peuvent sous certaines conditions accéder aux données non secrétisées.

Mais il requiert aussi une organisation de coproduction européenne : que se passe-t-il si un pays envoie ses données tardivement, ou si elles sont incomplètes ? Comment éviter les doubles comptes et les « trous » de collecte ?

La digitalisation de l’économie et ses conséquences sur le commerce international

Cette coproduction statistique au niveau européen est d’autant plus importante que le commerce international évolue du fait de la digitalisation croissante de l’économie. Pour accompagner ce mouvement, des dispositifs administratifs ont été élaborés au niveau européen, ce qui affecte la façon dont sont collectées les données du commerce extérieur.

L’explosion du e-commerce a fortement modifié la structure du commerce international. De nombreux consommateurs achètent leurs biens (en général de faible montant) via des plateformes qui importent les produits depuis d’autres pays. Alors que les petits montants étaient exemptés de déclarations fiscales et douanières, la forte croissance du volume de biens de faible valeur échangés par les plateformes de e‑commerce a conduit l’administration fiscale à supprimer l’exemption de TVA pour les petits montants : les importations sont devenues taxables dès le premier euro depuis le 1er juillet 2021. Des déclarations douanières simplifiées (déclarations H7) ont été mises en place pour les petits montants (inférieurs à 150 euros) pour les importations de produits issus de pays tiers (extra-UE). Dès lors, comme le champ des statistiques du commerce extérieur est calé sur celui des déclarations douanières, ces flux doivent désormais être comptabilisés.

Par ailleurs, pour les importations et les exportations intra-UE effectuées dans le cadre du e‑commerce, un guichet unique (One stop shop) a été mis en place afin de déclarer la TVA intracommunautaire pour les ventes à distance. Les entreprises effectuant des échanges de biens avec des particuliers en France qui optent pour ce guichet unique peuvent ne pas être assujetties en France : elles sont donc exclues du champ de l’enquête EMEBI ; il est alors nécessaire de récupérer les données de ce guichet unique pour ne pas perdre la connaissance de ces flux.

Ces nouvelles déclarations sont à intégrer dans le système d’information statistique de la Douane. Ces déclarations alternatives ne contiennent pas les mêmes informations que les sources de base (enquête EMEBI et DAU), et des traitements sont nécessaires pour estimer les données souhaitées. Les méthodes d’intégration de ces données aux statistiques de commerce extérieur font l’objet de discussions au niveau européen.

Enfin, la mise en place par la DGFiP de la facturation électronique à partir de 2026 pour les échanges intra-UE devrait conduire à la suppression des états récapitulatifs de TVA. Ne plus disposer de cette source est particulièrement gênant : un groupe de travail va se réunir sous l’égide d’Eurostat pour étudier les possibilités offertes par la facturation électronique en tant que source de données alternative.

À plus longue échéance, la réforme en cours du code des douanes de l’Union européenne prévoit la mise en place d’une plateforme européenne de collecte de données douanières centralisées (c'est-à-dire un hub de données), à la place des collectes nationales par les États membres. Ces transformations sont un défi pour le DSECE, qui doit s’adapter aux rapides évolutions du commerce international et à la simplification des démarches déclaratives pour les entreprises.

Les statistiques du commerce extérieur, bien que datant de plus de trois siècles, sont toujours au cœur des politiques économiques. Ainsi au XVIIIe siècle, l’instauration des statistiques du commerce extérieur répondait au besoin de la politique mercantiliste de l’époque. Aujourd’hui, elles continuent de guider les politiques économiques, telles que la réindustrialisation de la France, dans le contexte des crises récentes (Covid, guerre en Ukraine) qui ont mis en évidence certaines vulnérabilités de l’économie et la nécessité d’une plus grande souveraineté sur des domaines stratégiques. Enfin, la digitalisation de l’économie et ses conséquences sur les procédures administratives des entreprises, notamment une plus grande intégration européenne, font évoluer les sources de données sur le commerce international. Ces changements constituent un défi : prise en compte de données nouvelles et multiples, coordination des productions statistiques au niveau européen. C'est également une opportunité : données plus riches, allégement potentiel de la charge statistique pour les entreprises, plus grande comparabilité des données au niveau international.

Fondements juridiques

- Règlement « Intrastat » : Ouvrir dans un nouvel ongletRèglement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil. In : site de l’Union européenne. [en ligne]. [Consulté le 23 septembre 2024].

- Règlement « Extrastat » : Ouvrir dans un nouvel ongletRèglement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil. In : site de l’Union européenne. [en ligne]. [Consulté le 23 septembre 2024].

- Règlement EBS (European Business Statistics) : Ouvrir dans un nouvel ongletRèglement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises. In : site de l’Union européenne. [en ligne]. [Consulté le 23 septembre 2024].

- Ouvrir dans un nouvel ongletRèglement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises. In : site de l’Union européenne. [en ligne]. [Consulté le 23 septembre 2024].

- Ouvrir dans un nouvel ongletLoi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. In : site de Légifrance. [en ligne]. Mise à jour le 25 mars 2019. [Consulté le 23 septembre 2024].

- Missions de la douane (dont la mission de production des statistiques du commerce extérieur) : Ouvrir dans un nouvel ongletDécret no 2021-328 du 26 mars 2021 modifiant le décret no 2007-1664 du 26 novembre 2007 relatif à la direction générale des douanes et droits indirects. In : site de Légifrance. [en ligne]. Mise à jour le 25 mars 2019. [Consulté le 23 septembre 2024].

- Liste des principaux indicateurs économiques européens (PIEE) : Ouvrir dans un nouvel ongletCommunication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant les statistiques de la zone euro « vers des méthodologies améliorées pour les statistiques et les indicateurs de la zone euro », 2002. In : site de l’Union européenne. [en ligne]. [Consulté le 23 septembre 2024].

Paru le :16/12/2024

Créée le 1er mai 1791, la Régie avait notamment la mission de percevoir les droits de douanes sur les biens importés et ses 15 000 agents étaient décrits comme des « préposés à la police du commerce extérieur ».

Voir les références juridiques en fin d'article.

Le Marché commun du Sud, couramment abrégé Mercosur est une zone de libre-échange qui regroupe plusieurs pays de l'Amérique du Sud. Il a été créé en 1991.

Alena : l’Accord de libre-échange nord-américain, entré en vigueur en 1994, est un accord instituant une zone de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Le GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 1947–1995) est un cadre juridique et financier mis en place à l'échelle internationale au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et qui a existé jusqu’à la création de l'Organisation mondiale du commerce en 1995.

Les exportations de biens figurent dans le « Tableau des ressources en produits » et les importations de biens dans le « Tableau des emplois finals ».

Ouvrir dans un nouvel onglethttps://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/

index.php?%20title=Glossary:Principal_European_

economic_indicators_(PEEI)/fr. Voir les références juridiques en fin d'article.

Voir les références juridiques en fin d’article.

Voir les références juridiques en fin d’article.

Voir les références juridiques en fin d’article.

Sur le cheminement d’une enquête statistique publique, on peut consulter le site du Conseil national de l’information statistique : Ouvrir dans un nouvel onglethttps://www.cnis.fr/cheminement-dune-enquete-description/.

Voir le dossier du Courrier des statistiques No N1 sur « Le statisticien et les sources administratives » (2018).

La délivrance d'un travail à façon est définie comme la remise à son client par l'entrepreneur de l'ouvrage, d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés. Depuis le 1er janvier 1996, le travail à façon est considéré comme une prestation de services (et non plus comme une livraison de biens).

Voir dans ce même numéro, l'article du Courrier des statistiques « La statistique annuelle d'entreprises : sa nature, son histoire, ses enjeux ».

DGFiP : La direction générale des Finances publiques est une direction de l'administration publique centrale française qui dépend du ministère de l'Économie, des Finances et de l’Industrie.

Pour en savoir plus

ADER, Gérard, 1978. Secret et statistiques d'entreprises dans la communauté européenne. In : Économie et statistiques. [en ligne]. Mai 1978. Insee. No 100, pp. 85-87. [Consulté le 23 septembre 2024].

Ouvrir dans un nouvel ongletASSOCIATION POUR L’HISTOIRE DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES, 2024. In : site de l’Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes. [en ligne]. [Consulté le 23 septembre 2024].

BANQUE DE FRANCE, 2024. Ouvrir dans un nouvel ongletRapport de la balance des paiements et de la position extérieure de la France 2023. [Consulté le 13 novembre 2024].

BEAUD, Michel, 1964. Le bureau de la balance du commerce (1781-1791). In : Revue d'histoire économique et sociale. Vol. 42, no 3. pp. 357-377.

BECUWE, Stéphane, BLANCHETON, Bertrand et ONFROY, Karine, 2019. Ouvrir dans un nouvel onglet« Base Montesquieu » les données du commerce extérieur français de 1836 à 1938. In : Revue de l'OFCE. No 164, pp. 87-109. [en ligne]. Avril 2019. [Consulté le 23 septembre 2024].

CHARLES, Loïc et DAUDIN, Guillaume, 2011. Ouvrir dans un nouvel ongletLa collecte du chiffre au XVIIIe siècle : le Bureau de la balance du commerce et la production des données sur le commerce extérieur de la France. In : Revue d’histoire moderne & contemporaine. no 58-1, pp. 128-155. [en ligne]. Janvier 2011. [Consulté le 23 septembre 2024].

CHRISTINE, Marc et ROTH, Nicole, 2020. Le Comité du Label. Un acteur de la gouvernance au service de la qualité des statistiques publiques. In : Courrier des statistiques. [en ligne]. 31 décembre 2020. Insee. N° 5, pp. 39-52. [Consulté le 5 décembre 2024].

CLINQUART, Jean, 1978. L'Administration des douanes en France sous la Révolution. Association pour l'Histoire de l'Administration des Douanes. ISBN 978-2-902691-01-2.

DÉPARTEMENT DES STATISTIQUES ET DES ÉTUDES DU COMMERCE EXTÉRIEUR, 2020. Ouvrir dans un nouvel ongletÉvolutions récentes des échanges extérieurs des produits liés à la lutte contre les crises sanitaires. In : Le chiffre du commerce extérieur, un site de la direction générale des douanes et des droits indirects. [en ligne]. Août 2020. Département des statistiques et des études du commerce extérieur. Études et éclairages No 87. [Consulté le 23 septembre 2024].

DOUANES ROYALES DE FRANCE, 1825. Ouvrir dans un nouvel ongletTableau général du commerce de la France avec ses colonies et les puissances étrangères, pendant l’année 1825 . [en ligne]. [Consulté le 23 septembre 2024].

ECONOMIC AND FINANCIAL COMMITTEE, 2008. Ouvrir dans un nouvel ongletStatus Report on Information Requirements in EMU. [en ligne]. [Consulté le 23 septembre 2024]. 4 novembre 2008.

EUROSTAT, 2017. Ouvrir dans un nouvel ongletTransatlantic trade in services: Investigating bilateral asymmetries in EU-US trade statistics. [en ligne]. 18 décembre 2017. Statistical reports. [Consulté le 23 septembre 2024].

JAVORSEK, Marko et UN.ESCAP, 2016. Ouvrir dans un nouvel ongletAsymmetries in international merchandise trade statistics: A case study of selected countries in Asia and the Pacific. In : ARTNeT Working Paper. [en ligne]. Avril 2016. No 156. [Consulté le 23 septembre 2024].

JOURDAIN Roxane et VIGNE, Renaud, 2024. Ouvrir dans un nouvel ongletLe chiffre du commerce extérieur – Analyse annuelle 2023. In : Le chiffre du commerce extérieur, un site de la direction générale des douanes et des droits indirects. [en ligne]. Février 2024. Département des statistiques et des études du commerce extérieur. [Consulté le 23 septembre 2024].

LE NINIVIN, David, 2024. Ouvrir dans un nouvel ongletLes opérateurs du commerce extérieur – Année 2023. In : Le chiffre du commerce extérieur, un site de la direction générale des douanes et des droits indirects. [en ligne]. Avril 2024. Département des statistiques et des études du commerce extérieur. [Consulté le 23 septembre 2024].

MARKHONKO, Vladimir, 2014. Ouvrir dans un nouvel ongletAsymmetries in official international trade statistics and analysis of globalization. In : International Conference on Measurement of Trade and Economic Globalization. [en ligne]. 1er octobre 2014. [Consulté le 23 septembre 2024].

REDOR, Patrick, 2023. Confidentialité des données statistiques : un enjeu majeur pour le service statistique public. In : Courrier des statistiques. [en ligne]. 30 juin 2023. Insee. No 9, pp. 46-63. [Consulté le 23 septembre 2024].

VIGNE, Renaud, 2023. Ouvrir dans un nouvel ongletVulnérabilité énergétique de la France. In : Le chiffre du commerce extérieur, un site de la direction générale des douanes et des droits indirects. [en ligne]. Avril 2024. Département des statistiques et des études du commerce extérieur. Études et éclairages No 95. [Consulté le 23 septembre 2024].