Insee Analyses Ile-de-France ·

Décembre 2024 · n° 192

Insee Analyses Ile-de-France ·

Décembre 2024 · n° 192 Pratiques culturelles : l’Île-de-France, sur le devant de la scène

Pratiques culturelles : l’Île-de-France, sur le devant de la scène

Les nombreux équipements culturels qui maillent l’Île-de-France offrent à ses habitants un large éventail de pratiques culturelles, supérieur à tout autre en France. Cela se traduit par des niveaux de fréquentation accrus par rapport aux autres régions de France métropolitaine, du simple au double pour le théâtre par exemple. Au sein de la région, les pratiques culturelles diffèrent selon les territoires, mais aussi entre catégories socioprofessionnelles ou entre générations. Les cadres ont une activité plus développée, de même que les jeunes de moins de 30 ans et les personnes de 60 ans ou plus résidant à Paris. La répartition territoriale des équipements favorise le centre de la région, plus dense en population, et ne reflète pas toujours l’intérêt des habitants, en particulier pour le théâtre.

- Trois Franciliens sur quatre déclarent visiter des musées, monuments ou lieux d’exposition au moins une fois dans l’année

- Des pratiques différenciées selon l’âge entre Paris et sa couronne

- Une activité culturelle développée chez les cadres

- Les cinémas et les théâtres : analyse comparative de deux types d’équipements

- En Île-de-France, six cinémas sur dix sont localisés à Paris et en petite couronne

- Près de la moitié des lieux de théâtre sont localisés en grande couronne

- Encadré 1 - Le mot du partenaire

- Encadré 2 - Propension à se rendre au théâtre et territoire de résidence

Trois Franciliens sur quatre déclarent visiter des musées, monuments ou lieux d’exposition au moins une fois dans l’année

Aller au cinéma, au théâtre, à un concert, visiter un château, découvrir un musée, mais aussi regarder des films, des séries ou émissions télévisées, lire des livres..., les pratiques culturelles sont très nombreuses et varient selon les personnes, les territoires, les périodes de l’année ou de la journée. Immédiatement après les consommations audiovisuelles et numériques, très largement pratiquées, d’écoute de la musique ou de la radio et de visionnage de films, séries ou émissions télévisées, la visite des monuments, musées ou lieux d’exposition et la lecture de livres sont les activités les plus répandues. En Île-de-France, pour chacune de ces deux activités, plus de trois habitants de 15 ans ou plus sur quatre déclarent s’y être adonné au moins une fois durant l’année 2018, contre environ deux sur trois en France de province (sources).

Quelle que soit sa nature, la pratique culturelle est généralement plus fréquente en Île-de-France que dans l’ensemble des autres régions de province. C’est notamment le cas pour le théâtre, la lecture de livres, la fréquentation des lieux de visite ou le cinéma. Ainsi, les Franciliens sont deux fois plus nombreux à aller au théâtre que les habitants de France métropolitaine hors Île-de-France (37 % contre 18 %) (figure 1). Ils sont également plus nombreux à se déplacer dans une bibliothèque (35 % contre 25 %), à fréquenter des lieux de visite (77 % contre 69 %) et à aller au cinéma (71 % contre 59 %).

tableauFigure 1 – Proportion d’habitants pratiquant une activité culturelle en 2018

| Activités culturelles | Province | Île-de-France | Paris | Petite couronne | Grande couronne |

|---|---|---|---|---|---|

| Lieux de visite | 69,1 | 77,2 | 78,9 | 77,5 | 76,1 |

| Lecture de livres | 64,5 | 74,9 | 85,4 | 72,6 | 71,5 |

| Cinéma | 59,4 | 71,1 | 74,6 | 71,0 | 69,3 |

| Concert | 31,8 | 42,6 | 55,9 | 42,5 | 35,7 |

| Théâtre | 17,6 | 36,7 | 54,5 | 33,7 | 30,1 |

| Bibliothèque | 24,9 | 34,6 | 40,8 | 37,0 | 28,9 |

- Lecture : 69 % des habitants de province déclarent fréquenter des lieux de visite. Cette proportion est de 77 % en Île-de-France.

- Champ : Personnes de 15 ans ou plus habitant dans un logement ordinaire en France métropolitaine.

- Source : DEPS, Enquête Pratiques culturelles en France métropolitaine 2018.

graphiqueFigure 1 – Proportion d’habitants pratiquant une activité culturelle en 2018

- Lecture : 69 % des habitants de province déclarent fréquenter des lieux de visite. Cette proportion est de 77 % en Île-de-France.

- Champ : Personnes de 15 ans ou plus habitant dans un logement ordinaire en France métropolitaine.

- Source : DEPS, Enquête Pratiques culturelles en France métropolitaine 2018.

Des pratiques différenciées selon l’âge entre Paris et sa couronne

Une part importante des écarts de pratique culturelle entre les habitants d’Île-de-France et de province s’explique par le niveau élevé et la diversité des activités culturelles accessibles. Le niveau de pratique culturelle est supérieur à celui de la France de province, non seulement à Paris qui bénéficie d’une grande concentration des équipements, mais aussi en petite et en grande couronne.

Au sein de la région, d’importantes disparités existent entre Paris, la petite et la grande couronne. L’activité culturelle est souvent plus développée dans la capitale que dans le reste de la région. En effet, les Parisiens sont plus friands de lecture de livres (85 % contre environ 72 % en petite et grande couronne), de concerts (56 % contre 43 % et 36 %), de sorties au théâtre (55 % contre 34 % et 30 %). En revanche, ils écoutent moins la radio (68 % contre 79 % en petite couronne et 87 % en grande couronne) et regardent moins de films, séries ou émissions télévisées (83 %, soit 13 points de moins qu’en petite et grande couronne).

Quel que soit le lieu de résidence, des différences s’observent entre les femmes et les hommes. En Île-de-France, la pratique culturelle des hommes est moins importante que celle des femmes, excepté pour la fréquentation de festivals et pour certaines activités audiovisuelles. Dans le même temps, les pratiques culturelles des hommes franciliens sont supérieures à celles de leurs homologues habitant en France de province. Ainsi, les hommes résidant en île-de-France sont comparativement deux fois plus nombreux à se rendre au théâtre (35 % contre 16 %).

La pratique d’une activité culturelle varie selon l’âge. La fréquentation des cinémas décroît progressivement, de 90 % pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans à 55 % pour les personnes de 60 ans ou plus. La fréquentation des bibliothèques s’amenuise également (de 46 % à 26 %). En revanche, la lecture de livres se maintient : tout au long de leur vie, près de 75 % des Franciliens lisent.

La visite d’un musée, d’une exposition ou d’un monument historique varie selon l’âge, mais aussi le lieu de résidence. Près de 80 % des Franciliens âgés de moins de 60 ans effectuent une visite au moins une fois par an alors que, après 60 ans, ils ne sont plus que 63 %. À Paris et en petite couronne, ce sont les personnes les plus jeunes, entre 15 et 29 ans, qui sont les plus enclines à fréquenter des lieux de visite (respectivement 89 % et 87 %). Cette pratique diminue fortement avec l’âge pour les Parisiens (67 % entre 50 et 59 ans), plus modérément pour les habitants de petite couronne (80 %). Aux âges plus avancés (60 ans ou plus), la propension à effectuer des visites diminue encore en petite couronne (63 %) tandis qu’elle remonte singulièrement à Paris (77 %). En grande couronne, la pratique par âge se distingue. Elle est maximale entre 30 et 59 ans (83 % ou plus), mais diminue drastiquement ensuite (56 % pour les seniors).

La fréquentation des théâtres tout au long de la vie diffère aussi selon que l’on habite Paris, en petite ou en grande couronne. Les pratiques géographiques sont contrastées avant 40 ans et après 60 ans, mais tendent néanmoins à se rejoindre entre ces deux âges. Ainsi, à Paris, la part de spectateurs se rendant au théâtre diminue de 70 % pour les 15-29 ans à 38 % pour les 40-49 ans alors qu’elle passe de 30 % à 37 % en petite couronne et se maintient autour de 30 % en grande couronne. Cette pratique culturelle remonte ensuite nettement pour les seniors parisiens (58 %). En revanche, en petite comme en grande couronne, la fréquentation des théâtres chute après 60 ans (respectivement 29 % et 27 %).

Une activité culturelle développée chez les cadres

En Île-de-France comme dans les autres territoires de France métropolitaine, les cadres ont une activité culturelle plus diversifiée que les autres catégories socioprofessionnelles. Les cadres fréquentent davantage les musées, expositions et monuments historiques (95 %), sont adeptes de lecture (93 %), de cinéma (85 %), et plus d’un cadre sur deux se rend au moins une fois par an à un concert (59 %) ou au théâtre (56 %). Ce sont des activités pour lesquelles ils se placent nettement en tête devant toutes les autres catégories socioprofessionnelles. En revanche, ils ne s’en distinguent pas pour l’écoute de la radio ou de la musique ou pour regarder des films, des séries ou la télévision.

Pour une même catégorie socioprofessionnelle, la pratique culturelle diffère selon le territoire habité. Ainsi, à Paris, les cadres fréquentent davantage les salles de théâtre (65 %) que leurs homologues de petite ou grande couronne (respectivement 59 % et 45 %), mais visionnent moins souvent les films et séries télévisées (respectivement 80 % contre 93 % et 96 %). Cela peut être relié, notamment, à l’offre importante d’équipements et de représentations à Paris.

Les cinémas et les théâtres : analyse comparative de deux types d’équipements

La densité des lieux culturels à Paris résulte de la concentration historique des pouvoirs politique et économique dans la capitale. Environ 2 000 monuments historiques (soit la moitié du patrimoine protégé francilien) y sont localisés et pas moins de 4 800 lieux culturels, près de 520 salles de spectacle (parmi lesquelles cinq des six théâtres nationaux), 300 bibliothèques, 160 musées ou lieux d’exposition et 82 cinémas. Cette concentration est sans doute l’une des sources de l’écart de pratique culturelle selon les territoires.

Pour autant, la présence d’équipements culturels sur un territoire n’explique pas à elle seule le niveau de pratique de l’activité qui en dépend. Les cinémas et les salles proposant des œuvres théâtrales sont concentrés dans Paris et la petite couronne, où la densité de population est plus importante. Néanmoins, la fréquentation des cinémas est répandue quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle, tandis que celle des théâtres est davantage liée au profil socio-démographique. Cela pose des problématiques d’aménagement du territoire (encadré 1).

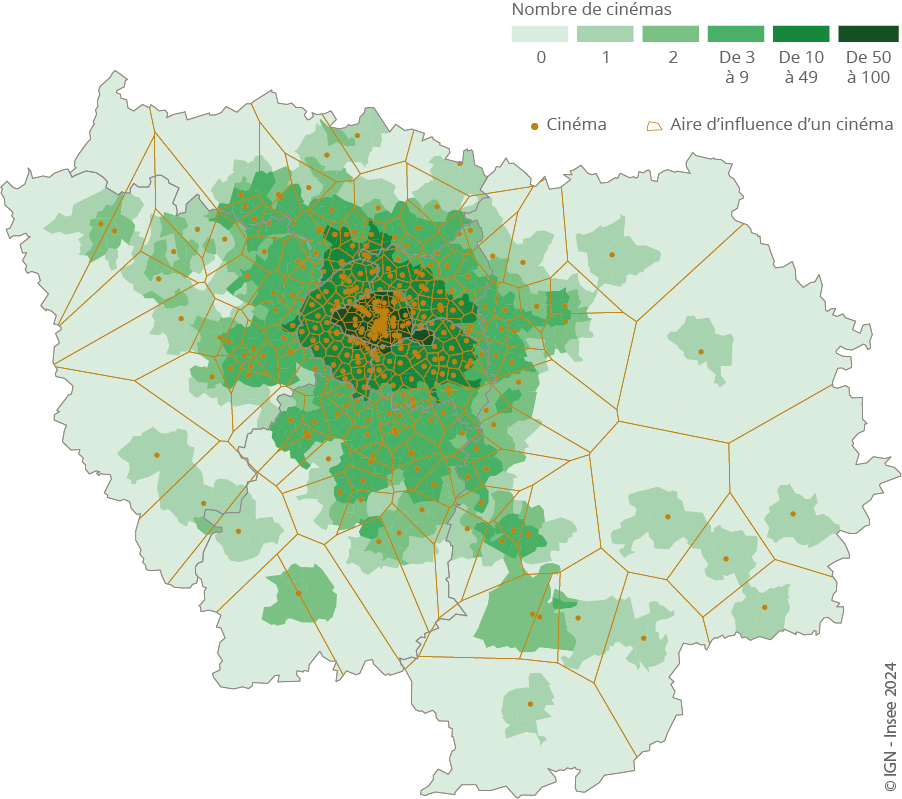

En Île-de-France, six cinémas sur dix sont localisés à Paris et en petite couronne

Sur les 319 cinémas de la région, les deux tiers sont localisés dans Paris et sa petite couronne. L’aire d’influence d’un cinéma englobe en moyenne 24 000 habitants à Paris, 41 000 habitants en petite couronne et 43 000 en grande couronne (figure 2).

Les Parisiens disposent tous de plus de 40 cinémas dans un rayon de cinq kilomètres autour de chez eux. En petite couronne, une majorité des habitants disposent de 10 à 50 cinémas dans un rayon de cinq kilomètres autour de chez eux. Les territoires de petite couronne les moins bien dotés en cinémas sont situés dans le nord-est de la Seine-Saint-Denis et dans le sud du Val-de-Marne.

En grande couronne en revanche, la densité des cinémas est bien plus faible. Sans quitter leur région, les habitants des quatre départements bénéficient en moyenne de seulement un à trois cinémas dans un rayon de cinq kilomètres autour de leur domicile, et près d’un quart d’entre eux se trouvent à plus de cinq kilomètres de la salle la plus proche par la route.

graphiqueFigure 2 – Localisation des cinémas franciliens et de leur aire d’influence, et nombre de cinémas dans un rayon de 5 km par commune ou arrondissement

- Retrouvez les données de cette figure dans le fichier en téléchargement.

- Lecture : Les zones en vert foncé comprennent toutes les communes où 70 % de la population se concentre dans un rayon de 5 km à vol d’oiseau du cinéma. Plus la zone est claire, plus la densité de cinémas proches de moins de 5 km y est faible.

- Champ : Personnes de 15 ans ou plus habitant dans un logement ordinaire en Île-de-France.

- Source : DEPS, Base des équipements culturels 2023 (Basilic).

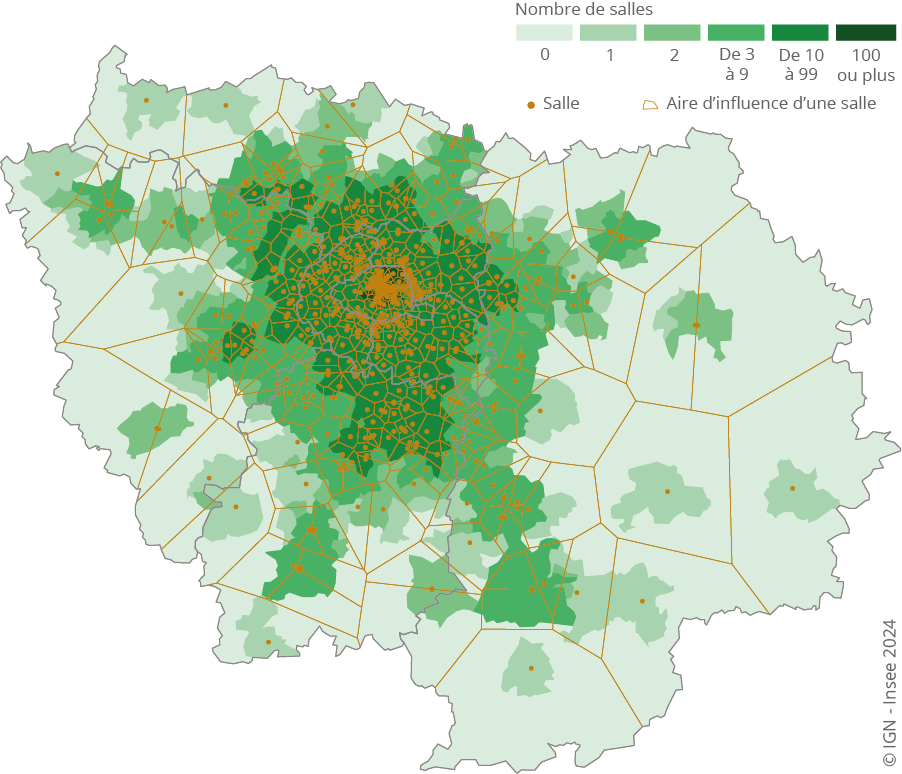

Près de la moitié des lieux de théâtre sont localisés en grande couronne

En Île-de-France, 551 lieux proposent des œuvres théâtrales. Près de la moitié d’entre eux (47 %) sont localisés en grande couronne, soit 8 points de plus que pour les cinémas (figure 3). Pour autant, l’éloignement de Paris réduit le nombre de salles accessibles dans un rayon de cinq kilomètres.

En Île-de-France, la distance entre une commune et l’équipement francilien programmant une œuvre théâtrale le plus proche atteint au maximum 30 kilomètres, correspondant à la distance entre la commune de Montenils et le théâtre municipal de Coulommiers.

La géographie francilienne des salles proposant des œuvres théâtrales et celle des publics les plus susceptibles de les fréquenter ne se recoupent que partiellement (encadré 2). Dans plusieurs territoires de grande couronne dans l’ouest de la région, les habitants ressortent avec une forte probabilité d’aller au théâtre, mais sont éloignés des salles. Cette pratique culturelle apparaît ainsi avoir un potentiel de développement dans cette partie de la région. A contrario, les populations qui habitent en petite couronne au nord, voire au sud de Paris ont une probabilité plus faible, alors que ces secteurs peuvent être bien pourvus en salles. Cette offre développée permet potentiellement de soutenir une demande qui, sinon, serait faible.

graphiqueFigure 3 – Localisation des salles franciliennes proposant des œuvres théâtrales et de leur aire d’influence, et nombre de salles dans un rayon de 5 km par commune ou arrondissement

- Retrouvez les données de cette figure dans le fichier en téléchargement.

- Lecture : Les zones en vert foncé comprennent toutes les communes où 70 % de la population se concentre dans un rayon de 5 km à vol d’oiseau de la salle proposant des œuvres théâtrales. Plus la zone est claire, plus la densité de salles proches de moins de 5 km y est faible.

- Champ : Personnes de 15 ans ou plus habitant dans un logement ordinaire en Île-de-France.

- Sources : DEPS, Base des équipements culturels 2023 (Basilic) ; Insee, Florès 2021 ; L’Institut Paris Region, Cartoviz « Échappées Culturelles » 2018.

Encadré 1 - Le mot du partenaire

Les pratiques culturelles qui ne peuvent se faire à domicile sont liées à l’existence d’équipements culturels à proximité. Cette offre importante en Île-de-France, y compris en dehors de Paris, résulte en partie des politiques successives de décentralisation culturelle menées après-guerre (soutien à l’implantation de théâtres et de lieux de culture en dehors de Paris). Aujourd’hui, en partenariat avec les professionnels de la culture et les collectivités locales, les politiques publiques portées par les directions régionales des affaires culturelles sont donc davantage axées sur la démocratisation de la culture sous toutes ses formes. Les plans d’action mis en œuvre visent ainsi à encourager la pratique culturelle, notamment dans les territoires ruraux (conventions régionales avec les Draaf) et les quartiers prioritaires de la politique de la ville (dispositifs spécifiques). L’accès à la culture est également soutenu, en particulier pour les jeunes (Pass Culture) ou les personnes en situation de handicap (Mission Vivre ensemble).

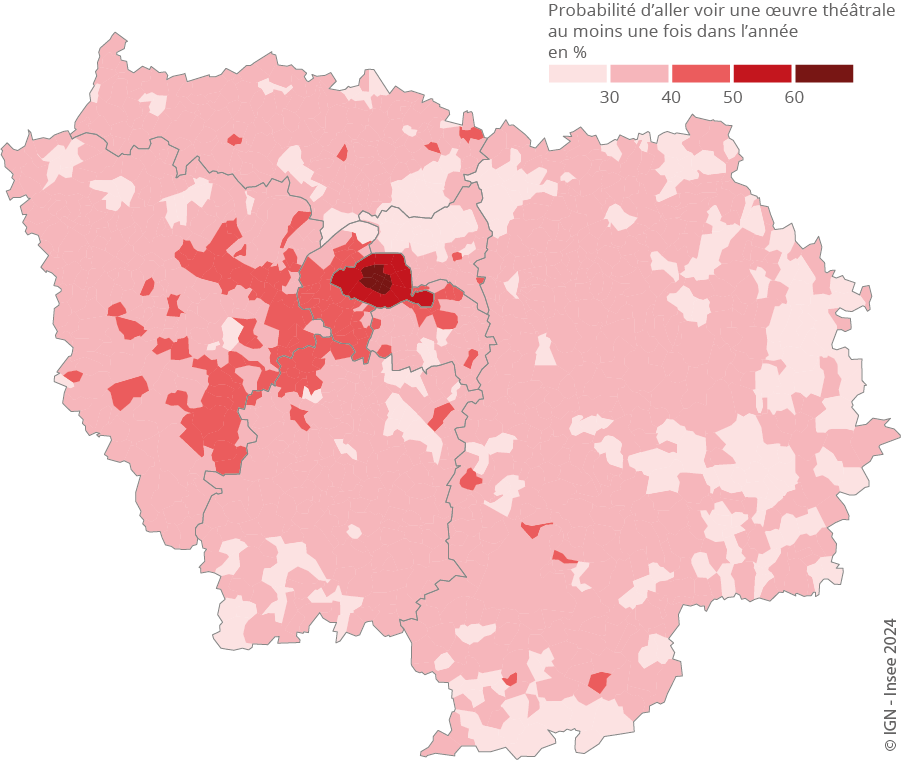

Encadré 2 - Propension à se rendre au théâtre et territoire de résidence

Mettre en évidence les facteurs socio-démographiques les plus discriminants dans la propension à fréquenter un théâtre permet de construire une carte francilienne de la demande de théâtre par les résidents de la région, qui peut ensuite être mise en regard de la carte francilienne d’offre des lieux de théâtre. Un modèle économétrique a été construit en exploitant les données de l’enquête Pratiques culturelles sur le champ complet de la France métropolitaine. Toutes choses égales par ailleurs, la propension à assister à une représentation théâtrale apparaît ainsi dépendre positivement de plusieurs facteurs socio-démographiques : avoir entre 50 et 75 ans ; avoir un haut niveau de diplôme ; être une femme ; habiter Paris ou sa banlieue ; ne pas être immigré.

Ces informations permettent d’établir un modèle prédictif fondé sur les données du recensement de la population 2020 afin d’associer à chaque personne une probabilité d’assister à une œuvre théâtrale selon ses caractéristiques. Selon ce modèle, la probabilité pour un Parisien d’assister à une représentation théâtrale serait comprise entre 50 % et 70 % (figure 4). Par ailleurs, des écarts s’observent entre l’ouest et l’est de la région. Les habitants des Hauts-de-Seine et des Yvelines sont caractérisés par une probabilité plus élevée que ceux de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ou de la Seine-et-Marne : elle serait comprise entre 30 % et 50 % dans le premier cas alors qu’elle oscille entre 20 % et 40 % dans le second cas.

graphiqueFigure 4 – Probabilité pour un Francilien d’aller voir une œuvre théâtrale selon sa commune ou arrondissement de résidence

- Retrouvez les données de cette figure dans le fichier en téléchargement.

- Lecture : Les Parisiens auraient une probabilité comprise entre 50 et 70 % d’aller voir une œuvre théâtrale au moins une fois dans l’année.

- Champ : France métropolitaine.

- Sources : Insee, recensement de la population 2020 ; DEPS, Enquête Pratiques culturelles en France métropolitaine 2018, calculs Insee.

Sources

L’enquête Pratiques culturelles est menée par le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS), c’est-à-dire le service statistique du ministère de la Culture. En 2018, cette enquête a été réalisée à partir d’un échantillon de 20 000 logements enquêtés en France métropolitaine. En Île-de-France, environ 1 300 personnes âgées de 15 ans ou plus y ont répondu, soit 14 % du nombre national.

Les pratiques culturelles présentées dans l’étude sont celles définies par le ministère de la Culture. Elles sont regroupées en sept grandes thématiques : cinéma-danse-théâtre-festival ; musées-patrimoine-expositions ; jeux vidéo ; films-séries-émissions télévisées ; information ; écoute de musique et émissions radio ; lecture publique et privée (bibliothèque et librairie).

Cette étude analyse, d’une part, les pratiques pour lesquelles un individu se déplace vers un équipement culturel et, d’autre part, celles qui consistent à écouter la radio, écouter de la musique ou voir des films, des séries ou des émissions télévisées. Les thématiques « cinéma-danse-théâtre-festival » et « lecture publique et privée » ont été étudiées suivant le détail de chaque pratique. Bien que faisant partie du champ de la culture selon l’enquête Pratiques culturelles, les thématiques associées à l’information et aux jeux vidéo ont été écartées de l’analyse.

Définitions

L’activité « danse » correspond au fait d’assister à un spectacle de danse, de danser dans une discothèque, une boîte de nuit ou dans un bal public. Les cours de danse et le fait de danser en dehors de ces lieux sont regroupés au sein de la thématique des « loisirs ». Assister à un festival de danse fait partie de la pratique « assister à un festival ».

L’activité « lecture de livres » correspond au fait d’avoir lu des livres au cours de l’année, que ceux-ci soient achetés en librairie, via une plateforme numérique, une liseuse ou empruntés à la bibliothèque.

Les lieux de visite regroupent l’ensemble des lieux patrimoniaux (musées et monuments ouverts ou non au public), les lieux d’exposition et de médiation culturelle ainsi que les espaces et jardins remarquables.

Basée sur la méthode des diagrammes de Voronoï, l’aire d’influence d’un équipement d’une catégorie donnée (cinéma, théâtre, musée, etc.) délimite les contours d’un territoire où les habitants résident plus près de l’équipement localisé en son sein que de tout autre équipement de cette même catégorie. La proximité est mesurée par la distance en kilomètres à vol d’oiseau entre les habitants et l’équipement. Ainsi, tout habitant se trouvant sur une frontière d’une aire se situe à équidistance de deux équipements.

Pour en savoir plus

(1) Retrouvez davantage de données associées à cette publication en téléchargement.

(2) Garcia L., Millery E., « Ouvrir dans un nouvel ongletLoisirs des villes, loisirs des champs ? L’accès à l’offre et aux loisirs culturels dépend du lieu de résidence mais aussi des caractéristiques sociales des individus », DEPS, collection Culture Études CE-2023-5, mai 2023.

(3) Bianco E., Mugnier S., « Accès aux équipements culturels : des livres à portée de main, des scènes éloignées des populations rurales », Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes no 144, mai 2022.

(4) Bourlès L., Delvainquière J.-C., Millery E., Picard S., « Ouvrir dans un nouvel ongletAtlas Culture : dynamiques et disparités territoriales culturelles en France », DEPS, collection Culture Études CE-2022-3, mars 2022.

(5) Decondé C., Joubert M., « Des équipements culturels néo-aquitains accessibles, y compris dans les territoires les moins denses », Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine no 96, mai 2021.

(6) Lombardo Ph., Wolff L., « Ouvrir dans un nouvel ongletCinquante ans de pratiques culturelles en France », DEPS, collection Culture Études CE-2020-2, juillet 2020.