Insee Analyses Réunion ·

Octobre 2022 · n° 74

Insee Analyses Réunion ·

Octobre 2022 · n° 74 La part des natifs dans la population diminue, mais demeure élevée Population de La Réunion selon le lieu de naissance depuis 1990

La part des natifs dans la population diminue, mais demeure élevée Population de La Réunion selon le lieu de naissance depuis 1990

En 2018, huit habitants sur dix de La Réunion y sont nés. C’est la deuxième région française qui regroupe la part la plus élevée de personnes natives dans sa population. Toutefois, comme dans la plupart des autres régions, la part de natifs recule en 30 ans, sous l’effet des migrations. Les natifs de l’Hexagone forment les deux tiers de la population qui n’est pas née à La Réunion. Très peu d’étrangers et d’immigrés résident sur l’île.

Entre 1990 et 2018, l’accès à l’emploi progresse nettement pour les personnes nées à La Réunion, en lien avec la forte élévation de leur niveau de formation. Ils accèdent aussi plus souvent à des postes de cadres ou de professions intermédiaires. Cependant, leur taux d’emploi reste inférieur à celui des natifs de l’Hexagone. Pour ces derniers, le taux d’emploi stagne, tandis qu’il recule pour les natifs de la zone océan Indien proche de La Réunion (Mayotte, Madagascar, Maurice, Comores).

Saint-Denis est la plus cosmopolite des communes de l’île, accueillant une plus forte part de natifs de la zone océan Indien et de l’Hexagone. Les communes du Sud-Ouest sont particulièrement attractives dans les années 2010 pour les natifs de l’Hexagone, alors que c’est le cas de Saint-Denis et Saint-Benoît pour les natifs de la zone océan Indien.

- Les deux tiers des non-natifs sont nés dans l’Hexagone

- La part de natifs diminue de 8 points en 30 ans

- L’accès à l’emploi progresse nettement pour les natifs de La Réunion

- Un accès à l’emploi plus difficile pour les natifs de la zone océan Indien, moins qualifiés

- Saint-Denis, commune la plus cosmopolite de La Réunion

- Le Sud-Ouest, très attractif pour les natifs de l’Hexagone

- Encadré 1 – Les populations étrangères ou immigrées sont très peu nombreuses à La Réunion

- Encadré 2 – Un couple sur cinq unit des personnes de lieux de naissance différents

La population vivant à La Réunion est composée en très large majorité de personnes qui y sont nées : 706 000 natives et natifs sur les 856 000 habitant·es en 2018, soit 82,5 % des habitants de l’île (figure 1). La Réunion est la deuxième région de France où la part de natifs parmi ses habitants est la plus élevée derrière la Martinique (84,4 %) et devant la Guadeloupe (80,6 %). En effet, la population réunionnaise est moins mobile en moyenne que celle des régions métropolitaines. De plus, l’éloignement géographique et un marché du travail restreint constituent des obstacles à l’arrivée massive de personnes de l’extérieur de l’île [Seguin et Touzet, 2022]. En outre, la fécondité des mères est nettement plus élevée à La Réunion que dans l’Hexagone : ces naissances nombreuses contribuent mécaniquement à faire croître la part de natifs de l’île dans la population.

tableauFigure 1 – Évolution de la population à La Réunion selon le lieu de naissance de 1990 à 2018

| Année | Lieu de naissance (en nombre) | Part de natifs de La Réunion dans la population (en %) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| La Réunion | Hexagone | Zone océan Indien | Autres | ||

| 1990 | 540 710 | 37 490 | 12 650 | 6 980 | 90,4 |

| 1999 | 608 160 | 64 560 | 22 250 | 11 210 | 86,1 |

| 2008 | 683 530 | 82 850 | 30 650 | 11 270 | 84,6 |

| 2018 | 706 400 | 99 230 | 38 160 | 12 200 | 82,5 |

- Lecture : en 1990, sur les 598 000 habitants de l’île, 541 000 sont nés à La Réunion (échelle de gauche). Ces natifs représentent 90 % de la population (point bleu, échelle de droite).

- Source : Insee, Saphir.

graphiqueFigure 1 – Évolution de la population à La Réunion selon le lieu de naissance de 1990 à 2018

- Lecture : en 1990, sur les 598 000 habitants de l’île, 541 000 sont nés à La Réunion (échelle de gauche). Ces natifs représentent 90 % de la population (point bleu, échelle de droite).

- Source : Insee, Saphir.

La part de natifs est beaucoup plus faible en Guyane et à Mayotte, en lien avec une forte immigration. En France métropolitaine, elle est supérieure à 70 % dans seulement trois régions : les Hauts-de-France, Grand Est et la Normandie. À l’opposé, la part de natifs est plus faible qu’ailleurs dans les régions méridionales attractives de Provence-Alpes-Côte d’Azur (53 %), Corse et Occitanie (56 %), ainsi qu’en Île-de-France (56 %) et en Centre-Val de Loire (58 %).

Les deux tiers des non-natifs sont nés dans l’Hexagone

À La Réunion, les deux tiers des personnes qui ne sont pas nées sur l’île sont nées dans l’Hexagone : elles forment 11,6 % de la population en 2018. Toutes les régions de France sont représentées, dans l’ordre de leur poids dans la population française : ceux nés en île-de-France sont ainsi les plus nombreux, représentant 24 % des natifs métropolitains qui vivent sur l’île.

Les natifs de Mayotte et de pays de l’océan Indien proches de La Réunion (Madagascar, Maurice, Comores) représentent 4,5 % de la population réunionnaise. Souvent installées de longue date, les personnes nées à Madagascar sont les plus nombreuses (2,3 %). Les 9 100 natives et natifs de Mayotte représentent 1,1 % des habitants de La Réunion, les personnes nées à Maurice 0,6 % et celles nées aux Comores 0,5 %. Parmi l’ensemble de ces natifs de la zone OI (Mayotte et pays proches), 82 % sont de nationalité française (encadré 1).

Par ailleurs, 1,4 % de la population réunionnaise est née ailleurs dans le monde, dont 0,5 % dans un autre pays d’Afrique, essentiellement au Maghreb, 0,3 % aux Antilles, en Guyane ou dans une autre collectivité d’Outre-mer, 0,3 % dans un pays de l’Union européenne.

La part de natifs diminue de 8 points en 30 ans

Durant les trois dernières décennies à La Réunion, la croissance de la population reste majoritairement portée par des personnes nées sur l’île (figure 2). Entre 1990 et 2018, la population native augmente en moyenne de 5 900 personnes par an, soit de 1,1 % par an sous l’effet principalement d’un solde naturel moyen de 10 600 par an (différence entre les naissances et les décès des natifs) et d’un solde migratoire négatif avec l’Hexagone (différence entre les arrivées et les départs de natifs depuis et vers la métropole) de 1 900 personnes.

tableauFigure 2 – Principaux facteurs explicatifs de l’évolution annuelle de la population de La Réunion entre 1990 et 2018

| Solde naturel des natifs de La Réunion (naissances – décès de natifs) | Solde des arrivées et départs de natifs de La Réunion avec l’Hexagone | Solde des arrivées et départs de natifs de l’Hexagone avec La Réunion | Solde des arrivées et départs de natifs de l’océan Indien avec La Réunion | Décès de non-natifs vivant à La Réunion | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1990-1999 | 10 520 | -720 | 3 100 | 1 240 | 300 |

| 1999-2008 | 10 920 | -2 000 | 2 240 | 1 060 | 370 |

| 2008-2018 | 10 250 | -2 830 | 1 920 | 900 | 480 |

| 1990-2018 | 10 550 | -1 880 | 2 400 | 1 060 | 390 |

- Note : l’effet des migrations vers ou depuis les autres Drom et les autres pays étrangers ne sont pas pris en compte ici, mais est de faible ampleur.

- Lecture : entre 1990 et 1999, l’augmentation annuelle moyenne de la population est liée principalement au solde naturel des natifs de la Réunion (bleu, + 10 500 personnes). Les arrivées de personnes nées dans l’Hexagone sont aussi plus nombreuses que les départs (vert, + 3 100 personnes). Sur la période, le nombre de natifs de la zone OI vivant à La Réunion augmente aussi (violet, + 1 200 personnes). Les départs de natifs de La Réunion sont plus nombreux que les retours (jaune, - 700). De plus, des personnes non natives de La Réunion sont décédées sur l’île (rose, 300 en moyenne par an : ce nombre est représenté sous l’axe horizontal, en négatif, car ces décès viennent réduire la croissance de la population sur la période considérée).

- Source : Insee, Saphir ; état civil.

graphiqueFigure 2 – Principaux facteurs explicatifs de l’évolution annuelle de la population de La Réunion entre 1990 et 2018

- Note : l’effet des migrations vers ou depuis les autres Drom et les autres pays étrangers ne sont pas pris en compte ici, mais est de faible ampleur.

- Lecture : entre 1990 et 1999, l’augmentation annuelle moyenne de la population est liée principalement au solde naturel des natifs de la Réunion (bleu, + 10 500 personnes). Les arrivées de personnes nées dans l’Hexagone sont aussi plus nombreuses que les départs (vert, + 3 100 personnes). Sur la période, le nombre de natifs de la zone OI vivant à La Réunion augmente aussi (violet, + 1 200 personnes). Les départs de natifs de La Réunion sont plus nombreux que les retours (jaune, - 700). De plus, des personnes non natives de La Réunion sont décédées sur l’île (rose, 300 en moyenne par an : ce nombre est représenté sous l’axe horizontal, en négatif, car ces décès viennent réduire la croissance de la population sur la période considérée).

- Source : Insee, Saphir ; état civil.

À ce dynamisme démographique, pour la description de l’évolution de la population vivant à La Réunion, s’ajoutent les migrations résidentielles vers La Réunion, notamment pour des raisons professionnelles ou pour les études. Leur forte augmentation se traduit par un rythme de croissance de la population native de l’île inférieur à celui des personnes nées en dehors (+ 5,8 % en moyenne par an). De fait, la part de personnes nées à La Réunion, qui s’élevait à 90 % en 1990, recule de 8 points en 2018. Il en est de même dans la plupart des régions françaises, en lien avec une augmentation générale des migrations résidentielles d’une région à l’autre.

Dans l’ensemble des régions de l’Hexagone, la part des personnes vivant dans leur région de naissance diminue ainsi de 5 points entre 1990 et 2018, passant de 70 % à 65 %. En Bretagne et en Nouvelle Aquitaine, la part de natifs perd même plus de 10 points sur la période. Elle baisse également en Martinique (– 5 points) et en Guadeloupe (– 7 points).

Ce sont les arrivées plus nombreuses de personnes nées dans l’Hexagone qui expliquent principalement le recul de la part des natifs au sein de la population : leur nombre augmente de 2 200 personnes en moyenne par an entre 1990 et 2018 (+ 5,9 %). La part de personnes nées dans l’Hexagone s’élève ainsi de 5 points sur la période, passant de 7 % à 12 %. C’est durant la décennie 1990 que les arrivées en provenance de l’Hexagone sont les plus importantes. À cette époque, les besoins en main-d’œuvre, notamment qualifiée, sont importants pour faire face au fort dynamisme démographique. Depuis, le nombre de natifs de l’Hexagone augmente moins rapidement à chaque décennie : ils sont ainsi deux fois moins nombreux entre 2008 et 2018 (1 600 de plus par an) qu’au cours des années 1990. Parmi ces arrivants, certains peuvent appartenir à une famille originaire de l’île, avec au moins un ascendant – parent ou grand-parent – né à La Réunion. Ainsi, au début de la décennie 2010, c’était le cas de 25 % des natifs de l’Hexagone arrivant à La Réunion [Ouvrir dans un nouvel ongletMarie et Temporal, 2011].

La part de personnes nées dans la zone OI dans la population réunionnaise augmente également entre 1990 et 2018. En effet, leur nombre croît aussi plus fortement que celui des natifs (+ 7,2 % en moyenne par an, soit + 900 personnes par an entre 1990 et 2018). Dans le même temps, les natifs de La Réunion sont un peu plus nombreux, d’une décennie à l’autre, à quitter l’île pour habiter dans l’Hexagone.

L’accès à l’emploi progresse nettement pour les natifs de La Réunion

Les personnes nées à La Réunion et en âge de travailler sont de plus en plus souvent en emploi : 44 % des 15-64 ans occupent un emploi en 2018, soit 8 points de plus qu’en 1990. Leur taux d’emploi reste cependant nettement inférieur à celui des natifs de l’Hexagone qui vivent à La Réunion : 65 % en 2018, à un niveau semblable à celui de 1990.

L’amélioration de l’accès à l’emploi des natifs de l’île tient à la forte élévation de leur niveau de formation : en 2018, 60 % des personnes natives de l’île sorties du système scolaire détiennent un diplôme qualifiant contre 17 % en 1990. En particulier, la part de diplômés de l’enseignement supérieur est multipliée par cinq sur la période, passant de 3 % à 17 %. De fait, les natifs de l’île occupent aussi de plus en plus souvent des emplois de cadres ou de professions intermédiaires : leur part dans la population active native de La Réunion double en 30 ans, de 9 % à 20 % [Thibault, 2020] (figure 3).

tableauFigure 3 – Répartition de la population active de 15 à 64 ans au chômage ou en emploi par catégorie socio-professionnelle, selon le lieu de naissance

| Lieu de naissance | Année | Au chômage* | Agriculteurs, artisans, commerçants | Ouvriers, employés | Cadres, professions intermédiaires | Ensemble |

|---|---|---|---|---|---|---|

| La Réunion | 1990 | 40 | 8 | 42 | 9 | 100 |

| 2018 | 35 | 6 | 39 | 20 | 100 | |

| Hexagone | 1990 | 11 | 7 | 20 | 63 | 100 |

| 2018 | 19 | 7 | 21 | 54 | 100 | |

| Zone OI | 1990 | 29 | 12 | 34 | 26 | 100 |

| 2018 | 51 | 6 | 27 | 17 | 100 |

- * Définitions.

- Lecture : à La Réunion en 1990, parmi la population active de 15 à 64 ans née sur l’île, 40 % sont au chômage, 8 % occupent un emploi d’agriculteur, artisan ou commerçant, 42 % sont employés ou ouvriers, 9 % sont cadres ou professions intermédiaires.

- Source : Insee, Saphir.

graphiqueFigure 3 – Répartition de la population active de 15 à 64 ans au chômage ou en emploi par catégorie socio-professionnelle, selon le lieu de naissance

- * Définitions.

- Lecture : à La Réunion en 1990, parmi la population active de 15 à 64 ans née sur l’île, 40 % sont au chômage, 8 % occupent un emploi d’agriculteur, artisan ou commerçant, 42 % sont employés ou ouvriers, 9 % sont cadres ou professions intermédiaires.

- Source : Insee, Saphir.

Les natifs de l’Hexagone résidant à La Réunion ont un niveau de diplôme plus élevé encore – en 2018, 89 % des 15-64 ans nés dans l’Hexagone détiennent un diplôme qualifiant –, et en hausse par rapport à 1990 (76 %). Ils occupent plus souvent que les autres populations des emplois de cadre ou de profession intermédiaire, même si la part d’actifs natifs de l’Hexagone qui sont sur ce type d’emploi est moins élevée qu’en 1990.

Un accès à l’emploi plus difficile pour les natifs de la zone océan Indien, moins qualifiés

En 2018, seules 30 % des personnes de 15 à 64 ans nées dans la zone OI occupent un emploi, contre 46 % en moyenne régionale. En effet, elles ont un niveau de formation plus faible que le reste de la population. En 1990, les natifs de la zone OI étaient mieux insérés dans l’emploi (44 %), et davantage encore que les natifs de La Réunion. La baisse de l’accès de cette population à l’emploi est due notamment à sa recomposition au cours des 30 dernières années : elle comprend davantage de personnes nées à Mayotte et aux Comores, qui sont rarement en emploi (respectivement 12 % et 20 %). En comparaison, les natifs de Madagascar (36 %) ou de Maurice (39 %) occupent plus souvent un emploi. Le faible niveau de formation des populations natives de la zone OI constitue un frein à l'accès au marché du travail, dans un contexte où les emplois qualifiés augmentent au détriment des emplois non qualifiés. Aussi, 51 % des actifs nés dans la zone OI se déclarent au chômage en 2018, contre 29 % en 1990. La part d’emplois de cadres ou professions intermédiaires dans cette population diminue également davantage sur la période (– 9 points) que pour les autres catégories professionnelles.

Même si l’emploi ne préserve pas toujours de la pauvreté, l’activité professionnelle permet généralement d’élever le niveau de vie, au cours de la vie active ou de la retraite grâce au niveau de pension [Dehon, 2022]. À La Réunion, en 2019, le taux de pauvreté des personnes qui vivent dans un ménage dont la personne de référence est née à Mayotte est très élevé, proche de la moyenne de l’île aux parfums elle-même (79 %). Leurs conditions de logement sont particulièrement précaires : 62 % vivent dans un logement surpeuplé. Le taux de pauvreté s’élève à 39 % pour les ménages natifs de La Réunion et à 14 % pour les natifs de l’Hexagone. Cette mesure de la pauvreté, basée sur le lieu de naissance de la personne de référence du ménage, n’est qu’approximative car elle ne tient notamment pas compte du fait que dans les couples, les conjoint·es peuvent être d’origines différentes (encadré 2).

Saint-Denis, commune la plus cosmopolite de La Réunion

Capitale régionale et attractive économiquement, Saint-Denis est plus cosmopolite que les autres communes de l’île. Ainsi, c’est dans le chef-lieu que la part de natifs de l’île est la plus faible (74 %). Aux côtés de ces natifs de La Réunion, 14 % des habitants sont nés dans l’Hexagone, 10 % dans la zone OI (Mayotte et pays proches) et 2 % ailleurs dans le monde (figure 4). Dans les quartiers du Bas de la Rivière-Petite Île et de Saint-Denis Centre, les natifs de l’Hexagone et de la zone OI forment une part importante de la population (plus de 30 %). À La Montagne, vit la plus forte proportion de personnes nées dans l’Hexagone de Saint-Denis (25 %). Dans les quartiers de Sainte-Clotilde et du Butor-Vauban-Camélias, davantage de personnes qu’ailleurs dans la commune sont nées dans la zone OI (17 %), dont plus de la moitié à Madagascar.

tableauFigure 4 – Part de la population née dans l’Hexagone ou dans la zone OI par commune à La Réunion en 2018

| Commune | Hexagone | Zone océan Indien |

|---|---|---|

| Les Avirons | 20,0 | 1,5 |

| Bras-Panon | 7,0 | 1,7 |

| Entre-Deux | 14,8 | 1,5 |

| L'Étang-Salé | 19,5 | 1,2 |

| Petite-Île | 12,2 | 1,0 |

| La Plaine-des-Palmistes | 5,8 | 1,1 |

| Le Port | 4,1 | 9,2 |

| La Possession | 16,2 | 4,3 |

| Saint-André | 5,1 | 6,5 |

| Saint-Benoît | 6,0 | 3,6 |

| Saint-Denis | 13,6 | 10,3 |

| Saint-Joseph | 9,2 | 1,7 |

| Saint-Leu | 16,6 | 1,3 |

| Saint-Louis | 7,0 | 3,1 |

| Saint-Paul | 16,5 | 2,0 |

| Saint-Pierre | 15,3 | 3,6 |

| Saint-Philippe | 6,3 | 1,0 |

| Sainte-Marie | 11,0 | 3,7 |

| Sainte-Rose | 3,3 | 1,3 |

| Sainte-Suzanne | 6,2 | 2,5 |

| Salazie | 3,1 | 0,9 |

| Le Tampon | 10,7 | 2,9 |

| Les Trois-Bassins | 8,0 | 1,4 |

| Cilaos | 4,5 | 0,8 |

| La Réunion | 11,6 | 4,5 |

- Lecture : en 2018, 10 % de la population résidant à Saint-Denis est née dans la zone OI (Mayotte et pays proches), 14 % dans l’Hexagone.

- Source : Insee, Recensement de la population 2018, exploitation principale.

graphiqueFigure 4 – Part de la population née dans l’Hexagone ou dans la zone OI par commune à La Réunion en 2018

- Lecture : en 2018, 10 % de la population résidant à Saint-Denis est née dans la zone OI (Mayotte et pays proches), 14 % dans l’Hexagone.

- Source : Insee, Recensement de la population 2018, exploitation principale.

Dans six autres communes de l’île, les natifs forment moins de 80 % des résidents, aux Avirons, à L’Étang-Salé, La Possession, Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Leu. Dans ces communes, la part de natifs de l’Hexagone est nettement plus élevée qu’en moyenne sur l’île (supérieure à 15 %), avec un maximum aux Avirons (20 %) et à L’Étang-Salé (19 %). Mais ce sont deux quartiers de Saint-Paul, Saint-Gilles-les-Bains et La Saline-les-Bains, qui hébergent la plus forte part de personnes nées dans l’Hexagone sur l’île (36 %).

À l’inverse, dans cinq communes des Hauts et du Sud-Est (Salazie, Sainte-Rose, Cilaos, La Plaine-des-Palmistes et Saint-Philippe), entre 92 % et 96 % des habitants sont nés à La Réunion.

Au Port et à Saint-André, résident très peu de personnes nées dans l’Hexagone (respectivement 4 % et 5 %) comparativement à la moyenne à La Réunion, et davantage de personnes nées dans la zone OI (9 % et 7 %). Tous les quartiers du Port sont concernés, à l’exception de la Rivière des Galets, avec une population originaire de l’océan Indien majoritairement née à Madagascar. À Saint-André, le Centre présente la plus forte part de personnes de la commune nées dans la zone océan Indien (13 %), dont près de la moitié sont nées à Mayotte.

Le Sud-Ouest, très attractif pour les natifs de l’Hexagone

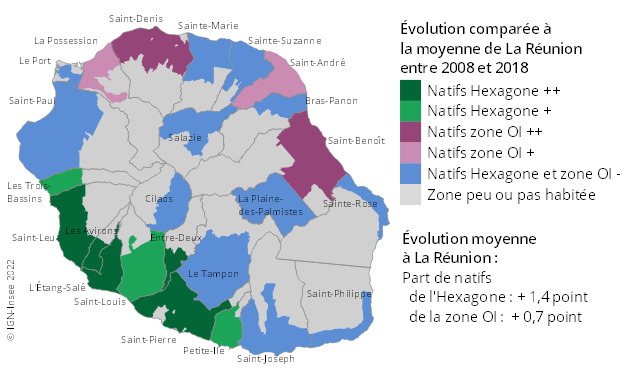

Durant la dernière décennie, les personnes non natives de l’île se sont davantage implantées dans certaines communes (figure 5). Ainsi, pour les personnes nées dans l’Hexagone, toutes les communes situées entre Trois-Bassins et Petite-Île sont plus attractives que les autres communes de l’île. C’est le cas plus particulièrement de cinq de ces communes – Les Avirons, L’Étang-Salé, Saint-Pierre, Entre-Deux et Saint-Leu – où la part de la population née dans l’Hexagone augmente de plus de 3 points entre 2008 et 2018, contre 1,4 point en moyenne régionale. Quant aux populations nées dans la zone de l’océan Indien proche de La Réunion, sa part augmente davantage à Saint-Denis (+ 2,6 points contre + 0,7 point en moyenne régionale), Saint-Benoît (+ 1,5 point), et dans une moindre mesure à La Possession et à Saint-André.

tableauFigure 5 – Croissance relative de la part de la population née dans l’Hexagone ou dans la zone OI entre 2008 et 2018 par commune

| Commune | Typologie | Hexagone | Zone Océan Indien |

|---|---|---|---|

| Les Avirons | Natifs Hexagone ++ | 4,02 | 0,49 |

| Bras-Panon | Natifs Hexagone et zone OI - | 0,08 | 0,30 |

| Entre-Deux | Natifs Hexagone ++ | 3,53 | -0,30 |

| L'Étang-Salé | Natifs Hexagone ++ | 3,64 | -0,19 |

| Petite-Île | Natifs Hexagone + | 1,62 | 0,18 |

| La Plaine-des-Palmistes | Natifs Hexagone et zone OI - | -0,32 | -0,29 |

| Le Port | Natifs Hexagone et zone OI - | 0,33 | -0,29 |

| La Possession | Natifs Zone OI + | 0,84 | 0,98 |

| Saint-André | Natifs Zone OI + | -0,27 | 0,88 |

| Saint-Benoît | Natifs Zone OI ++ | 0,73 | 1,45 |

| Saint-Denis | Natifs Zone OI ++ | 1,07 | 2,57 |

| Saint-Joseph | Natifs Hexagone et zone OI - | 1,01 | 0,38 |

| Saint-Leu | Natifs Hexagone + | 3,28 | 0,37 |

| Saint-Louis | Natifs Hexagone + | 1,70 | 0,66 |

| Saint-Paul | Natifs Hexagone et zone OI - | 1,27 | -0,34 |

| Saint-Pierre | Natifs Hexagone ++ | 3,57 | 0,44 |

| Saint-Philippe | Natifs Hexagone et zone OI - | 0,51 | 0,15 |

| Sainte-Marie | Natifs Hexagone et zone OI - | 0,74 | -0,06 |

| Sainte-Rose | Natifs Hexagone et zone OI - | 0,19 | 0,17 |

| Sainte-Suzanne | Natifs Hexagone et zone OI - | 0,56 | -0,15 |

| Salazie | Natifs Hexagone et zone OI - | 0,26 | 0,11 |

| Le Tampon | Natifs Hexagone et zone OI - | 0,53 | 0,51 |

| Les Trois-Bassins | Natifs Hexagone + | 1,79 | 0,59 |

| Cilaos | Natifs Hexagone et zone OI - | 1,16 | 0,30 |

| La Réunion | Référence | 1,37 | 0,67 |

- Lecture : entre 2008 et 2018, la part des natifs de l’Hexagone dans la population augmente nettement plus qu’en moyenne à La Réunion à Saint-Pierre (vert foncé) et un peu plus à Saint-Louis (vert clair).À Saint-Paul (bleu), la part des natifs de l’Hexagone et de la zone OI (Mayotte et pays proches) dans la population augmente moins qu’en moyenne à La Réunion.

- Source : Insee, Recensements de la population 2008 et 2018, exploitation principale.

graphiqueFigure 5 – Croissance relative de la part de la population née dans l’Hexagone ou dans la zone OI entre 2008 et 2018 par commune

- Lecture : entre 2008 et 2018, la part des natifs de l’Hexagone dans la population augmente nettement plus qu’en moyenne à La Réunion à Saint-Pierre (vert foncé) et un peu plus à Saint-Louis (vert clair).À Saint-Paul (bleu), la part des natifs de l’Hexagone et de la zone OI (Mayotte et pays proches) dans la population augmente moins qu’en moyenne à La Réunion.

- Source : Insee, Recensements de la population 2008 et 2018, exploitation principale.

Encadré 1 – Les populations étrangères ou immigrées sont très peu nombreuses à La Réunion

À La Réunion, en 2018, 21 000 personnes sont immigrées (c’est-à-dire nées étrangères à l’étranger), soit 2,5 % de la population. Près de six sur dix d’entre elles, soit 12 000 personnes, sont de nationalité française : elles l’ont acquise depuis leur arrivée en France. La population de nationalité étrangère vivant à La Réunion s’élève à 10 900 personnes, soit 1,3 % de la population de l’île. Au total, 2,7 % de la population résidant à La Réunion est immigrée et/ou de nationalité étrangère.

La part d’immigrés ou d’étrangers sur l’île est inférieure au niveau national (respectivement 9,7 % et 7,1 %), et à celle de toutes les autres régions françaises.

Parmi les personnes de nationalité étrangère vivant à La Réunion, 63 % sont nées dans la zone OI, dont 30 % à Madagascar, 15 % à Maurice et 15 % aux Comores. Parmi les immigrés, 43 % sont nés à Madagascar, 20 % à Maurice et 14 % aux Comores.

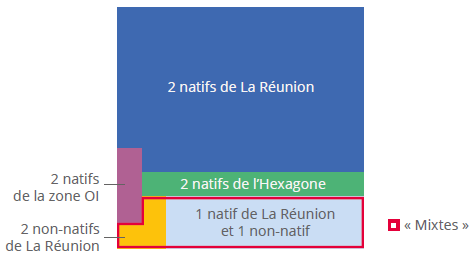

Encadré 2 – Un couple sur cinq unit des personnes de lieux de naissance différents

À La Réunion en 2018, 19 % des couples qui habitent sous le même toit sont composés de deux personnes qui ne sont pas nées dans la même zone géographique, selon les regroupements retenus dans cette étude. Parmi ces couples « mixtes », 8 sur 10 sont composés d’une personne née à La Réunion et d’une personne née ailleurs, en grande majorité dans l’Hexagone (figure).

La majorité des couples (69 %) unissent deux personnes nées à La Réunion, tandis que 8 % unissent deux personnes nées dans l’Hexagone et 3 % deux conjoints nés dans la zone OI.

tableauComposition des couples selon les lieux de naissance des conjoints à La Réunion en 2018

| Composition des couples | Part |

|---|---|

| 2 personnes nées géographiquement dans la même zone (non « mixte ») | 80,7 |

| 2 personnes nées à La Réunion | 69,1 |

| 2 personnes nées dans l’Hexagone | 8,4 |

| 2 personnes nées à Mayotte dans la zone OI | 2,6 |

| 2 personnes nées ailleurs | 0,5 |

| 2 personnes nées géographiquement dans deux zones distinctes (« mixte ») | 19,3 |

| 1 personne née à La Réunion et 1 personne non native | 16,4 |

| 2 personnes non natives de La Réunion nées dans 2 zones distinctes | 3,0 |

- Lecture : sur 100 couples à La Réunion, 69 unissent 2 personnes nées à La Réunion (bleu foncé).

- Champ : couple cohabitant unissant deux personnes de sexe différent.

- Source : Insee, Recensement de la population 2018, exploitation complémentaire.

graphiqueComposition des couples selon les lieux de naissance des conjoints à La Réunion en 2018

- Lecture : sur 100 couples à La Réunion, 69 unissent 2 personnes nées à La Réunion (bleu foncé).

- Champ : couple cohabitant unissant deux personnes de sexe différent.

- Source : Insee, Recensement de la population 2018, exploitation complémentaire.

Sources

Cette étude se base notamment sur le fichier Saphir 2018 de l’Insee, qui est une base historique de données harmonisées issue du recensement de la population jusqu’en 2018. L’impact éventuel de la crise sanitaire récente sur les mouvements migratoires (arrivées/départs) n’est donc pas mesuré ici.

Définitions

Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l’Intégration, un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l’étranger et vivant en France ne font donc pas partie de cette catégorie. À l’inverse, certains étrangers ont pu acquérir la nationalité française, les autres restant de nationalité étrangère.

Le chômage est mesuré ici par le recensement de la population. Le taux de chômage ainsi obtenu est supérieur à celui issu de l’enquête Emploi, source officielle pour le Bureau international du travail (BIT). Dans le recensement, certaines personnes se déclarent au chômage alors qu’elles ne satisfont pas aux trois critères définis par le BIT : être disponible dans les deux semaines pour travailler, avoir effectué une démarche active de recherche d’emploi, ne pas avoir travaillé au cours d’une semaine de référence.

La population active est composée des personnes de 15 à 64 ans au chômage ou en emploi.

Un diplôme qualifiant est de niveau au moins égal à un CAP ou un BEP. Le certificat d’études primaires ou le brevet des collèges ne sont pas considérés comme des diplômes qualifiants.

Une personne est considérée comme pauvre lorsqu’elle vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. En France, le seuil est fixé à 60 % du niveau de vie médian national, soit 1 100 euros par mois en 2019. Le taux de pauvreté rapporte le nombre de personnes qui vivent dans un ménage pauvre à la population.

Pour en savoir plus

Dehon M., « Basculer dans la pauvreté, en sortir ou rester pauvre entre 2015 et 2018 – À La Réunion, 20 % des adultes sont pauvres durablement », Insee Analyses Réunion n° 73, août 2022.

Seguin S., Touzet C., « Les migrations résidentielles à La Réunion de 2010 à 2019 – Deux déménagements sur trois sont de courte distance », Insee Analyses Réunion n° 67, février 2022.

Letailleur N., « Au fil des générations, des natifs de La Réunion de plus en plus diplômés », Insee Flash Réunion n° 202, mai 2021.

Besson L., Demougeot L., Thibault P., « Les natifs des Antilles, de Guyane et de Mayotte quittent souvent leur région natale, contrairement aux Réunionnais », Insee Première n° 1853, avril 2021.

Thibault P., « Emploi des personnes nées à La Réunion – De plus en plus de natifs et natives parmi les cadres », Insee Analyses Réunion n° 49, novembre 2020.

Touzet C., « Plus de 8 Réunionnais sur 10 sont natifs de l’île – Recensement de la population 2013 », Insee Flash Réunion n° 73, septembre 2016.

Marie C.-V., Temporal F., « Ouvrir dans un nouvel ongletLes DOM : terres de migrations », Espace populations sociétés, 2011/3 | 2011, 475-491.