Changer de commune de résidence ou de travail : quel impact sur les trajets quotidiens ?

Changer de commune de résidence ou de travail : quel impact sur les trajets quotidiens ?

En 2015, les salariés en Île-de-France effectuaient en moyenne 18,4 kilomètres pour se rendre à leur travail. Ceux qui travaillent à Paris ont les trajets les plus longs car beaucoup résident en banlieue. Depuis 2009, sous l’effet de la poursuite de la périurbanisation, les distances parcourues entre communes de résidence et de travail ont globalement tendance à s’allonger légèrement. Toutefois, selon que les salariés changent de lieu de travail et/ou de lieu de résidence, les conséquences sur les temps de trajet automobile peuvent varier. À l’inverse de la majorité des salariés, ceux travaillant dans l’ouest de Paris se rapprochent plus souvent de leur lieu de travail lorsqu’ils changent uniquement de résidence.

- Concentration de l’emploi en petite couronne et périurbanisation en grande couronne

- Des temps de trajet plus longs pour les personnes travaillant à Paris

- Différents profils de salariés selon le type de « mobilité »

- Mobilité : un rapprochement du lieu de travail pour les salariés de l'ouest parisien

- Des variations de temps de trajet qui diffèrent selon le type de « mobilité »

- Forte augmentation ou diminution de la durée du trajet : des salariés aux profils similaires

- Un éloignement lié à une progression de carrière

Concentration de l’emploi en petite couronne et périurbanisation en grande couronne

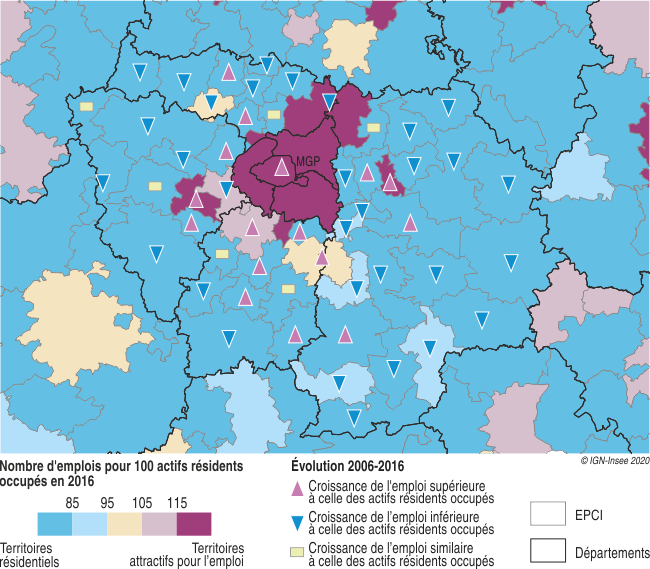

Bien que la crise sanitaire ait largement développé le télétravail dans de nombreux secteurs d’activité, la relation entre le lieu de résidence des actifs et leur lieu de travail reste très structurante dans l’offre de transports en commun ou encore dans les choix résidentiels des ménages. Depuis les années 2000, deux mouvements de fond s’opèrent en Île-de-France. D’une part, l’emploi se concentre en petite couronne. Des grandes entreprises, administrations ou sièges sociaux ont quitté Paris pour rejoindre la Défense, Issy-les-Moulineaux ou La Plaine Saint-Denis. D’autre part, durant cette même période, la périurbanisation s’est poursuivie en grande couronne, où le coût du logement reste plus abordable et où la population a augmenté, en particulier aux périphéries de la région (figure 1), voire au-delà.

Dans les années à venir, le Grand Paris Express redessinera peu à peu le réseau de transports en Île-de-France, apportant de nouvelles solutions en matière de mobilité pour les salariés franciliens, et des choix résidentiels élargis. En outre, le développement du télétravail, qui concernait moins de 6 % des salariés franciliens en 2017 mais qui pourrait nettement progresser suite au confinement du printemps 2020, va également, pour certains salariés, constituer une alternative aux longs trajets et les conduire à appréhender différemment l’éloignement du lieu de travail.

En 2016, 42 % des actifs travaillant en Île-de-France utilisent la voiture comme mode principal de déplacement vers leur lieu de travail. Cette proportion atteint 70 % pour ceux qui exercent en dehors de la métropole du Grand Paris (MGP). Parmi ces derniers, moins de deux sur dix prennent les transports en commun.

Sous l’effet du mouvement de périurbanisation, en six ans, la distance moyenne entre la commune de résidence et la commune de travail est passée de 17,5 kilomètres en 2009 à 18,4 kilomètres en 2015. Cet accroissement de la distance n’a pas eu d’impact significatif sur la durée moyenne ou médiane des trajets : en 2015, le temps moyen d’un trajet aller ou retour en voiture aux heures de pointe reste de 35 minutes (temps médian : 33 minutes).

tableauFigure 1 – Des territoires de plus en plus résidentiels en périphérie de la région

| EPCI | Département | Nombre d'emplois pour 100 actifs résidents occupés en 2016 | Évolution 2006-2016 : croissance de l'emploi par rapport à celle des actifs résidents occupés |

|---|---|---|---|

| CA Val d'Europe Agglomération | 77 | 154,0 | Supérieure |

| CA Roissy Pays de France | 95 | 126,2 | Inférieure |

| CA de Saint Quentin en Yvelines | 78 | 124,0 | Supérieure |

| Métropole du Grand Paris | 75 | 123,1 | Supérieure |

| CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 78 | 112,5 | Inférieure |

| CA Communauté Paris-Saclay | 91 | 108,4 | Supérieure |

| CA de Cergy-Pontoise | 95 | 101,4 | Inférieure |

| CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 91 | 96,2 | Supérieure |

| CA Melun Val de Seine | 77 | 93,9 | Inférieure |

| CC Pays de Montereau | 77 | 89,9 | Inférieure |

| CC l'Orée de la Brie | 77 | 89,8 | Inférieure |

| CC Pays de Nemours | 77 | 87,9 | Inférieure |

| CA du Pays de Meaux | 77 | 78,0 | Inférieure |

| CC du Provinois | 77 | 76,7 | Inférieure |

| CA Paris - Vallée de la Marne | 77 | 75,8 | Inférieure |

| CA Marne et Gondoire | 77 | 75,2 | Supérieure |

| CA du Pays de Fontainebleau | 77 | 74,9 | Supérieure |

| CU Grand Paris Seine et Oise | 78 | 73,4 | Inférieure |

| CA Etampois Sud Essonne | 91 | 70,3 | Inférieure |

| CA Rambouillet Territoires | 78 | 69,7 | Inférieure |

| CA Saint Germain Boucles de Seine | 78 | 66,6 | Supérieure |

| CA Coeur d'Essonne Agglomération | 91 | 66,4 | Supérieure |

| CC du Haut Val d'Oise | 95 | 64,1 | Inférieure |

| CC du Vexin-Val de Seine | 95 | 63,1 | Inférieure |

| CC Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts | 77 | 63,0 | Inférieure |

| CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 91 | 61,6 | Inférieure |

| CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 78 | 58,1 | Supérieure |

| CC Coeur d'Yvelines | 78 | 57,8 | Similaire |

| CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 91 | 57,6 | Supérieure |

| CA Coulommiers Pays de Brie | 77 | 54,8 | Inférieure |

| CC Val Briard | 77 | 54,6 | Supérieure |

| CC du Pays Houdanais (CCPH) | 78 | 54,6 | Inférieure |

| CC Brie Nangissienne | 77 | 54,1 | Inférieure |

| CC Sausseron Impressionnistes | 95 | 52,5 | Supérieure |

| CC Gâtinais Val de Loing | 77 | 52,3 | Inférieure |

| CA Val Parisis | 95 | 52,0 | Supérieure |

| CC Vexin Centre | 95 | 51,9 | Inférieure |

| CC des 2 Vallées | 91 | 51,2 | Supérieure |

| CC du Pays de Limours (CCPL) | 91 | 50,0 | Similaire |

| CA Plaine Vallée | 95 | 49,5 | Similaire |

| CC des Deux Morin | 77 | 49,5 | Inférieure |

| CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 95 | 48,9 | Inférieure |

| CC Carnelle Pays-de-France | 95 | 46,7 | Inférieure |

| CC Gally Mauldre | 78 | 46,6 | Inférieure |

| CC Moret Seine et Loing | 77 | 46,4 | Inférieure |

| CC du Val d'Essonne (CCVE) | 91 | 45,7 | Similaire |

| CA Val d'Yerres Val de Seine | 91 | 45,1 | Supérieure |

| CC Bassée-Montois | 77 | 44,0 | Inférieure |

| CC du Pays de l'Ourcq | 77 | 43,8 | Inférieure |

| CC Les Portes de l'Ile de France | 78 | 41,9 | Similaire |

| CC Brie des Rivières et Châteaux | 77 | 41,8 | Inférieure |

| CC Pays Créçois | 77 | 34,6 | Inférieure |

| CC Plaines et Monts de France | 77 | 30,9 | Similaire |

- Lecture : en 2016, il y a 123 emplois pour 100 actifs occupés résidents dans la métropole du Grand Paris. Ce ratio est en augmentation depuis 2006.

- Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2016.

graphiqueFigure 1 – Des territoires de plus en plus résidentiels en périphérie de la région

- Lecture : en 2016, il y a 123 emplois pour 100 actifs occupés résidents dans la métropole du Grand Paris. Ce ratio est en augmentation depuis 2006.

- Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2016.

Des temps de trajet plus longs pour les personnes travaillant à Paris

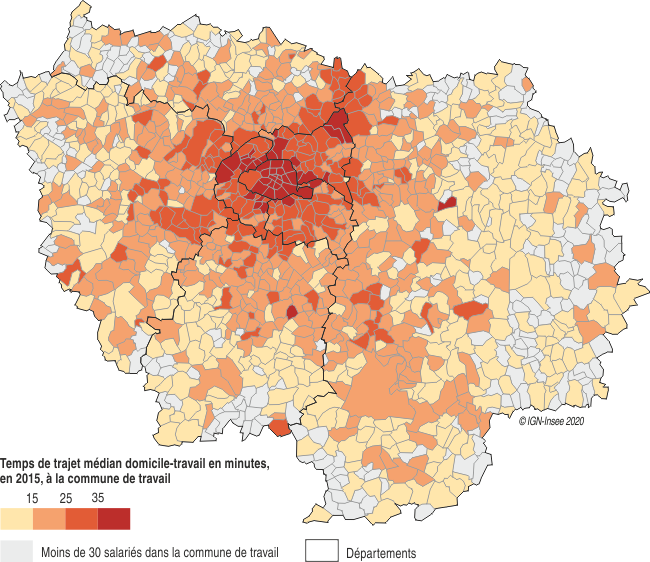

Les temps de trajet automobile entre les communes de domicile et de travail varient surtout selon les catégories de salariés et les lieux de travail. Ainsi, en raison de l’éloignement des populations vers la grande couronne, plus de la moitié des personnes travaillant à Paris en 2015 ont un temps de trajet domicile-travail supérieur à 50 minutes, contre 23 minutes pour les personnes travaillant à Rambouillet (figure 2). Le prix de l’immobilier, très élevé à Paris, incite les salariés, même exerçant des professions qualifiées et rémunératrices, à choisir un lieu de résidence éloigné, engendrant un temps de trajet plus long. À l’inverse, en grande couronne, la pression immobilière beaucoup plus faible permet aux salariés de résider dans un lieu relativement proche de leur travail.

En outre, plus la position socioprofessionnelle des salariés est élevée, plus le temps de trajet est élevé. Ainsi, le temps médian de trajet des cadres s’élève à 37 minutes, contre 27 minutes chez les employés et ouvriers non qualifiés. Des opportunités de carrière ou des salaires plus attractifs peuvent expliquer pour les cadres cette durée plus longue de trajet. A contrario, pour les employés et ouvriers, le marché du travail couvre en général un périmètre plus localisé, générant ainsi des temps de trajet plus courts.

graphiqueFigure 2 – Les temps de trajet domicile-travail sont plus élevés pour les salariés travaillant au cœur de l’agglomération parisienne

- Lecture : en 2015, la moitié des salariés travaillant dans le 2ᵉ arrondissement de Paris ont un trajet automobile de 35 minutes ou plus pour aller travailler.

- Champ : salariés en Île-de-France en 2015 et 2016.

- Source : Insee, DADS 2016, distancier Métric.

Différents profils de salariés selon le type de « mobilité »

Au-delà de ces constats d’ensemble, la période récente permet d’identifier différentes logiques contribuant à faire évoluer la relation entre le domicile et le lieu de travail.

Tout d’abord, entre 2015 et 2016, certains salariés n’ont changé ni de commune de résidence, ni de commune de travail. Ces salariés dits « stables » représentent les trois quarts de la population étudiée (Pour comprendre). Dans ce groupe, les salariés de 50 ans ou plus sont davantage présents (33 %) que dans l’ensemble des salariés (29 %). À l’inverse, les salariés ayant moins de 30 ans y sont sous-représentés (respectivement 15 % contre 20 %). En effet, les jeunes travailleurs sont en général moins installés dans leurs vies personnelles et professionnelles et sont donc plus sujets à des mobilités résidentielles ou à des changements d’employeurs.

En second lieu, les salariés ayant changé de lieu de travail mais pas de lieu de résidence entre 2015 et 2016 représentent 13,8 % de la population étudiée. Parmi ces personnes, la proportion de ceux dont les temps de trajet quotidiens se réduisent (47,7 %) est proche de celle des salariés augmentant leurs temps de trajet (50,2 %).

Une troisième catégorie de salariés a changé de commune de résidence, mais pas de commune de travail. Ils représentent 7,4 % des salariés du champ de l’étude. Leur temps de trajet domicile-travail tend plutôt à augmenter à l'occasion de ce déménagement. Ainsi, 53,6 % d’entre eux allongent leur temps de trajet, même si malgré tout 44,2 % le réduisent.

Enfin, ceux qui ont changé à la fois de commune de résidence et de commune de travail forment le quatrième groupe. Ils ne représentent que 3,2 % des salariés. Dans ce groupe, les salariés sont plus nombreux à augmenter leur temps de trajet qu’à le diminuer. Appartiennent à ce groupe principalement des personnes dont la situation professionnelle est souvent précaire ou en construction, telles que des jeunes de moins de 30 ans, des employés et ouvriers non qualifiés, ou encore des salariés en contrat à durée déterminée.

Répartis dans les trois derniers groupes, les salariés dits « mobiles » entre 2015 et 2016 représentent près d’un quart de la population étudiée. Parmi eux, environ 30 % ont changé uniquement de lieu de résidence.

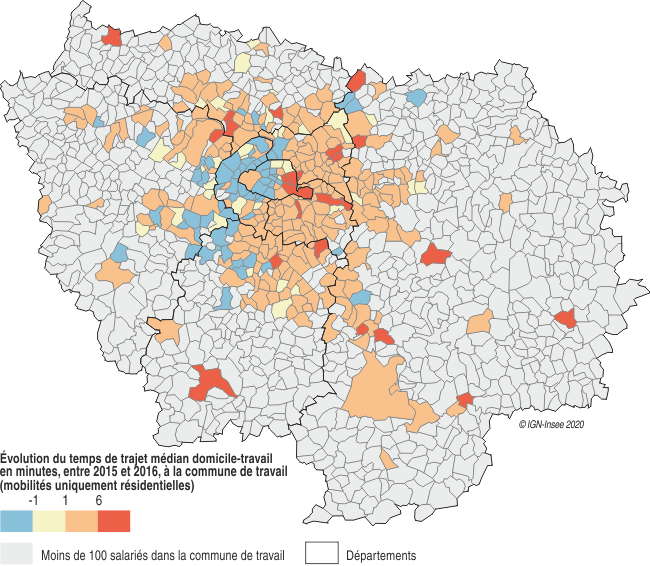

Mobilité : un rapprochement du lieu de travail pour les salariés de l'ouest parisien

La majorité des salariés « mobiles » ont augmenté leur temps de trajet en voiture. C’est le cas particulièrement de ceux ayant changé de commune de résidence sans changer de commune de travail, avec toutefois des différences selon la localisation du lieu de travail. Ainsi, ceux qui travaillent dans les communes de l’ouest de Paris ont plutôt tendance à raccourcir leur temps de trajet, alors que ceux qui travaillent à l’est de Paris l’ont, pour la plupart, rallongé (figure 3). En effet, dans les zones à l’ouest de Paris, sont localisés les emplois les plus qualifiés et les mieux rémunérés : sièges sociaux, grands groupes financiers, instituts de recherche, fonctions métropolitaines supérieures, etc. Les salariés de ces zones disposent de revenus plus élevés leur permettant d’être moins contraints par le prix du logement dans leurs choix résidentiels.

graphiqueFigure 3 – Les salariés ayant changé de résidence diminuent davantage leur temps de trajet quand ils travaillent à l'ouest de Paris

- Lecture : pour se rendre au travail, le temps médian des salariés travaillant à Fontainebleau et ayant changé de commune de résidence entre 2015 et 2016 a augmenté de 6 minutes.

- Champ : salariés en Île-de-France en 2015 et 2016 ayant changé uniquement de résidence entre 2015 et 2016.

- Source : Insee, DADS 2016, distancier Métric.

Des variations de temps de trajet qui diffèrent selon le type de « mobilité »

Globalement, parmi les salariés ayant uniquement changé de lieu de résidence, 39 % ont réduit leur temps de trajet d’au moins 4 minutes et 47 % l'ont augmenté d’au moins 4 minutes (figure 4). Parmi les autres salariés « mobiles », les allongements de 4 minutes ou plus du trajet sont aussi majoritairement plus fréquents que les diminutions de durées équivalentes.

Les salariés ayant à la fois changé de commune de travail et de commune de résidence sont en proportion plus nombreux à subir des variations de leur temps de trajet de 15 minutes ou plus. Derrière ces écarts, se dessinent peut-être des stratégies différentes : rapprocher la commune de résidence de la commune de travail pour réduire fortement leur temps de trajet, ou s’éloigner du lieu de travail pour vivre dans de meilleures conditions, au prix d’une forte augmentation des temps de déplacement. L’existence de stratégies est toutefois à relativiser : le lieu de travail n’est pas choisi par tous les salariés. En outre, pour les salariés vivant en couple, le choix de la commune de résidence prend également en compte la situation du conjoint.

tableauFigure 4 – Une variation de plus de 15 minutes pour près de six salariés sur dix en double mobilité (résidence et travail)Évolution du temps de trajet en minutes entre les communes de travail et du domicile entre 2015 et 2016, par type de « mobilité »

| Plus de -15 minutes | Entre -4 et -15 minutes | Entre -3 et +3 minutes | Entre +4 et +15 minutes | Plus de +15 minutes | |

|---|---|---|---|---|---|

| Mobilité résidentielle mais commune de travail inchangée | 19,1 | 19,4 | 14,5 | 20,8 | 26,2 |

| Commune de résidence inchangée mais mobilité de la commune de travail | 22,2 | 19,6 | 14,2 | 20,2 | 23,8 |

| Changement des deux communes : travail et résidence | 27,2 | 15,3 | 11,5 | 15,6 | 30,4 |

- Lecture : entre 2015 et 2016, parmi les salariés en « mobilité » uniquement résidentielle (commune de travail inchangée), 19,1 % ont diminué leur temps de trajet de plus de 15 minutes alors que 26,2 % l'ont augmenté de plus de 15 minutes.

- Champ : salariés en Île-de-France en 2015 et 2016.

- Source : Insee, DADS 2016, distancier Métric.

graphiqueFigure 4 – Une variation de plus de 15 minutes pour près de six salariés sur dix en double mobilité (résidence et travail)Évolution du temps de trajet en minutes entre les communes de travail et du domicile entre 2015 et 2016, par type de « mobilité »

- Lecture : entre 2015 et 2016, parmi les salariés en « mobilité » uniquement résidentielle (commune de travail inchangée), 19,1 % ont diminué leur temps de trajet de plus de 15 minutes alors que 26,2 % l'ont augmenté de plus de 15 minutes.

- Champ : salariés en Île-de-France en 2015 et 2016.

- Source : Insee, DADS 2016, distancier Métric.

Forte augmentation ou diminution de la durée du trajet : des salariés aux profils similaires

Au total, les augmentations fortes du temps de trajet domicile-travail concernent environ un quart des salariés « mobiles » contre environ un cinquième pour les fortes diminutions. Dans les deux situations, les salariés concernés ont un profil commun qui diffère de celui des salariés dont le trajet domicile-travail a peu évolué.

Ces salariés sont en moyenne plus jeunes, plus souvent en CDD ou en contrat précaire et travaillent plus souvent à Paris, les débuts de la vie professionnelle étant plus souvent synonymes de changements d’emploi et de précarité. En outre, la position sociale en début de carrière est souvent moins élevée qu’en fin. Un jeune salarié est donc davantage sujet à des « mobilités » importantes qu’un travailleur en fin de carrière. De même, seulement 22 % des cadres rallongent fortement leur temps de trajet, contre 30 % des employés et ouvriers non qualifiés.

Enfin, uniquement pour les salariés augmentant fortement leur temps de trajet, le lieu de travail joue également : ceux qui travaillent à Paris sont davantage susceptibles de rallonger fortement leur temps de trajet, contrairement à ceux exerçant en grande couronne. Les fortes tensions sur le marché du logement parisien incitent en effet les individus à résider hors de Paris, souvent en cas d'élargissement familial.

Un éloignement lié à une progression de carrière

Mesurée sur six années consécutives, entre 2009 et 2015, et non plus sur deux ans, la part des salariés « mobiles » est de fait plus importante : 62 % contre 25 %. Les évolutions socioprofessionnelles des salariés sont également plus fréquentes et importantes. Elles sont aussi corrélées avec des variations plus ou moins fortes des temps de trajet. Les salariés bénéficiant d’une « mobilité socioprofessionnelle ascendante » tendent plutôt à augmenter leur temps de trajet domicile-travail pendant ces six années. Parmi eux, 21 % l'augmentent fortement, contre seulement 14,5 % pour l’ensemble de la population étudiée (Figures complémentaires). Cela pourrait correspondre à des personnes prêtes à faire des compromis pour obtenir des opportunités de carrière ou des salaires plus attractifs. À l'inverse, les salariés en « mobilité socioprofessionnelle descendante » ont plutôt tendance à réduire leur distance entre la commune de résidence et la commune de travail. 17,7 % d’entre eux diminuent fortement leur temps de trajet, contre 12,9 % de l’ensemble de la population. Cela pourrait s’expliquer par une reconversion professionnelle, avec un choix de vie à la clé, quitte à perdre en position sociale et en niveau de vie.

Le changement de lieu de travail, conjugué ou non à un changement de lieu de résidence, s’accompagne plus souvent d'une augmentation sensible des rémunérations par rapport aux salariés ne changeant que de lieu de résidence. Cela s’observe quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle. Cependant, la progression est plus importante chez les employés et les ouvriers non qualifiés : pour ceux ayant changé à la fois de commune de travail et de commune de résidence, l’augmentation médiane du salaire entre 2009 et 2015 est de 35 %, contre 18 % pour l’ensemble de la population salariée durant cette période.

Pour comprendre

La déclaration annuelle de données sociales (DADS) est une formalité déclarative que devait accomplir chaque année toute entreprise employant des salariés. Les employeurs fournissaient pour chaque établissement un certain nombre d’informations relatives aux salariés employés : nature de l'emploi, qualification, dates de début et de fin de période de paie, nombre d’heures salariées, condition d'emploi (temps complet, temps partiel), montant des rémunérations versées, etc. Depuis janvier 2019, la déclaration sociale nominative (DSN) remplace la DADS pour la plupart des entreprises. L’Insee enrichit cette base par les déclarations des employeurs publics, ce qui permet de répertorier l’ensemble des salariés et leurs caractéristiques, en particulier la commune de travail et la commune de résidence.

La base DADS constituée par l’Insee rassemble également pour chaque salarié les caractéristiques d’emploi de l’année précédente, ce qui permet un suivi des trajectoires individuelles d’une année sur l’autre. Il est ainsi possible de mesurer l’évolution du temps de trajet sur un an, ainsi que les éventuels changements de commune de résidence ou de travail.

Le champ de l’étude comprend l’ensemble des salariés occupant un emploi en Île-de-France en 2015 et 2016 et résidant également dans la région ou l’un des huit départements limitrophes (Oise, Aisne, Marne, Aube, Yonne, Loiret, Eure-et-Loir, Eure).

Cette analyse est complétée par l’exploitation du panel DADS, qui permet de suivre sur plusieurs années un échantillon de salariés, représentant environ 1/12e de la population totale. Sur la période 2009-2015, il est ainsi possible de reconstituer leurs trajectoires individuelles et de mesurer l’évolution de leurs caractéristiques d’emploi.

Le distancier Métric (MEsure des TRajets Inter-Communes) est un outil conçu en interne à l'Insee permettant de calculer des distances et des temps de parcours en voiture d’une commune à une autre. Ces trajets tiennent compte des vitesses moyennes observées sur les différents tronçons par la route aux heures de pointe entre les centres des communes. Un trajet intracommunal est considéré comme « nul ». En Île-de-France, seuls 12 % des salariés résident dans la commune de leur emploi.

Définitions

Variation du temps de trajet : le suivi des trajectoires individuelles de chaque salarié permet de mesurer d’une année sur l’autre s’ils ont augmenté ou diminué leur temps de trajet travail-domicile. On parle de forte augmentation du temps de trajet lorsque celui-ci a augmenté d’au moins 15 minutes. À l’inverse, on parle de forte diminution de ce temps lorsqu’il a diminué d’au moins 15 minutes.

Mobilité socioprofessionnelle : elle est appréhendée par le suivi des trajectoires individuelles de chaque salarié, en observant en particulier leur changement de catégorie socioprofessionnelle. Elle repose sur une typologie hiérarchisée des mobilités établie à partir d’une nomenclature légèrement remaniée des groupes sociaux. Les catégories suivantes sont retenues pour l’étude de la mobilité verticale (ascendante ou descendante) : cadres et professions intellectuelles supérieures ; professions intermédiaires ; employés et ouvriers qualifiés ; employés et ouvriers non qualifiés.

On parle alors de mobilité ascendante ou de mobilité descendante :

| Catégorie socioprofessionnelle en 2009 | Catégorie socioprofessionnelle en 2016 | |||

|---|---|---|---|---|

| Cadres et PIS* | Professions intermédiaires | Employés et ouvriers qualifiés | Employés et ouvriers non qualifiés | |

| Cadres et PIS* | Descendante | Descendante | Descendante | |

| Professions intermédiaires | Ascendante | Descendante | Descendante | |

| Employés et ouvriers qualifiés | Ascendante | Ascendante | Descendante | |

| Employés et ouvriers non qualifiés | Ascendante | Ascendante | Ascendante | |

- * PIS : professions intellectuelles supérieures.

Pour en savoir plus

Allard Th., Basciani-Funestre M.-A., Bayardin V., Bertaux F., Bouhalli H., Ciesielski H., Monier Ph., Rinck R., « Paris et l’ouest parisien : des territoires quasiment inaccessibles à l’achat pour la majorité des locataires franciliens », Insee Analyses Île-de-France n° 113, janvier 2020.

Debosque M., Pancarte K., « Lieux de travail, lieux de résidence : une polarisation du territoire qui se renforce en Île-de-France au cours de la dernière décennie », Insee Analyses Île-de-France n° 103, septembre 2019.

Collet M., Pénicaud É., « En 40 ans, la mobilité sociale des femmes a progressé, celle des hommes est restée quasi stable », Insee Première n° 1739, février 2019.