Depuis 1999, le nombre de frontaliers à destination du Luxembourg a doublé

Depuis 1999, le nombre de frontaliers à destination du Luxembourg a doublé

En 2015, 167 000 personnes résident dans le Grand Est et vont travailler dans l’un des pays voisins. Le Luxembourg est la première destination des frontaliers de la région, avec 75 000 actifs, soit deux fois plus qu’en 1999. Les effectifs progressent aussi vers la Suisse, atteignant 38 000 personnes en 2015. À l’inverse, ils diminuent vers l’Allemagne, qui reste toutefois la deuxième destination des frontaliers (46 000 actifs), tandis que la Belgique attire seulement 8 000 frontaliers grandestois.

En Allemagne, les frontaliers sont plus souvent ouvriers, dans le secteur industriel, et un sur cinq a plus de 55 ans. L’industrie suisse est aussi un important pourvoyeur d’emplois pour les frontaliers. Le Luxembourg attire des actifs plus diplômés, qui exercent majoritairement dans le secteur tertiaire, en particulier dans les activités financières. En Belgique, de nombreux frontaliers travaillent dans les domaines de l’action sociale et de la santé. Les possibilités de travail frontalier attirent des résidents à proximité des frontières, mais cela ne se traduit pas toujours par une croissance des emplois présentiels.

- Hausse du nombre de frontaliers vers le Luxembourg et la Suisse, baisse vers l’Allemagne

- Activités industrielles en Allemagne et en Suisse, financières au Luxembourg

- Moins d’ouvriers non qualifiés, plus de cadres qu’en 2010

- Forte part des diplômés d’études supérieures parmi les frontaliers du Luxembourg

- Un frontalier sur cinq vers l’Allemagne a plus de 55 ans

- Le travail frontalier n’engendre pas toujours des créations d’emplois côté français

- Trois espaces de coopération pour répondre aux enjeux transfrontaliers

- Partenariat

Par sa situation géographique, avec 800 km de frontières au nord et à l’est de son territoire, le Grand Est est particulièrement concerné par le travail frontalier. Il regroupe 166 800 actifs travaillant à l’étranger en 2015, au premier rang des régions françaises. Cela représente 43 % des frontaliers de métropole, devant l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté (30 % et 9 %). La quasi-totalité des travailleurs frontaliers vers le Luxembourg et l’Allemagne habitent dans le Grand Est. C’est également la région de résidence d’un frontalier sur cinq exerçant en Suisse ou en Belgique.

Hausse du nombre de frontaliers vers le Luxembourg et la Suisse, baisse vers l’Allemagne

Avec 75 200 travailleurs en 2015, le Luxembourg est la première destination des frontaliers de la région. Malgré une frontière très étendue avec le Grand Est, l’Allemagne n’arrive qu’en deuxième position (45 700 frontaliers). Ce sont les arrondissements (Kreise) de Sarrebruck, Ortenau et Rastatt qui en attirent le plus (entre 5 200 et 10 100 chacun). La Suisse est aussi très attractive et rassemble 37 600 frontaliers, dont 30 800 se rendent dans les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Enfin, un nombre moindre de résidents du Grand Est travaille en Belgique (8 300) : les arrondissements d’Arlon et de Virton sont ceux qui en accueillent le plus, avec respectivement 3 000 et 2 400 personnes.

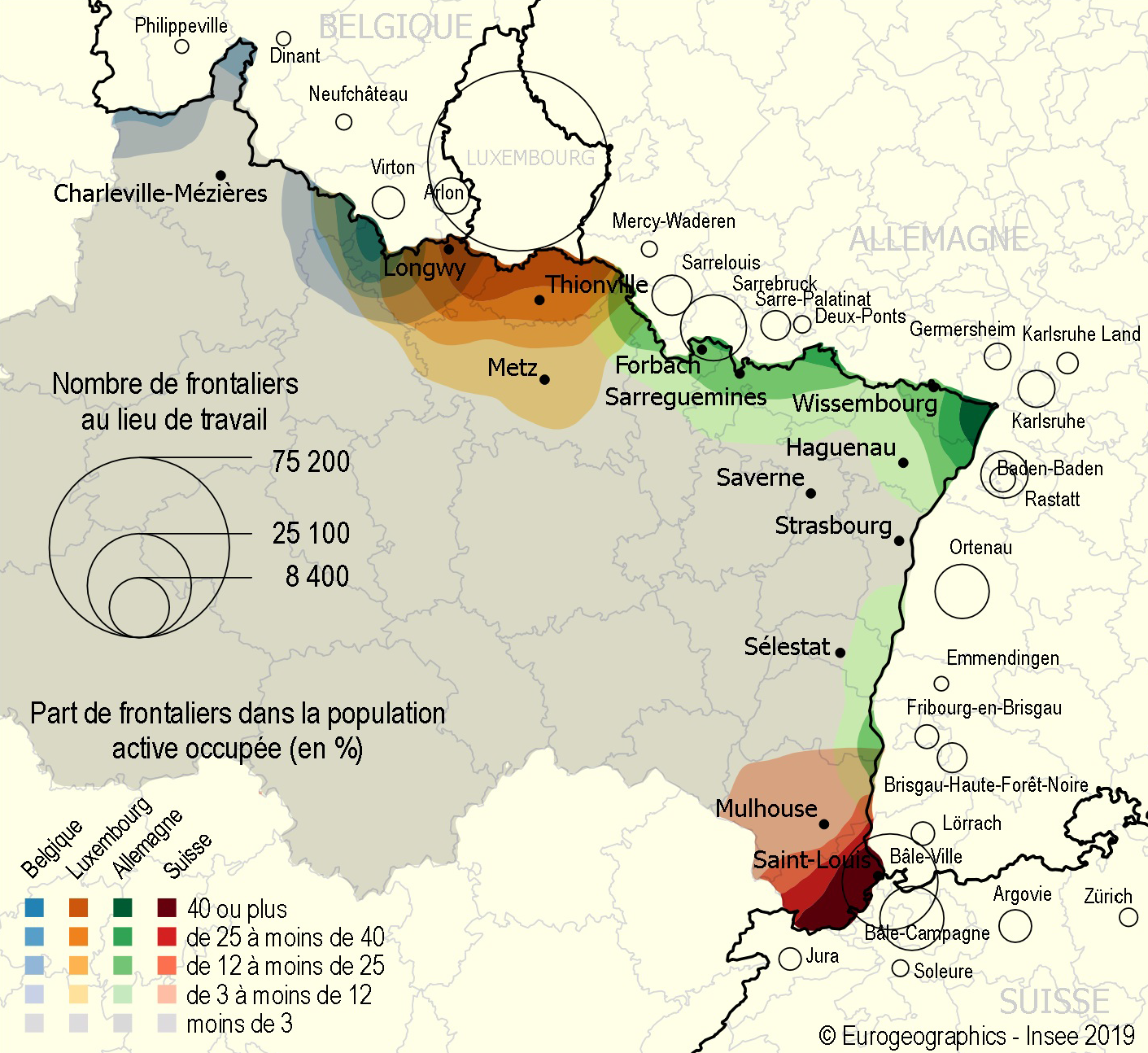

Au sein de la région, quatre départements regroupent 96 % des travailleurs frontaliers : la Moselle, le Haut-Rhin, la Meurthe-et-Moselle et le Bas-Rhin. Les zones d’emploi qui comptent le plus de frontaliers dans la population active occupée se situent aux frontières immédiates des pays voisins (figure 1). C’est notamment le cas de celles de Longwy et Thionville, à proximité du Luxembourg (51 % et 39 % de frontaliers), et de celle de Saint-Louis près de Bâle (43 %). À la frontière allemande, c’est la zone d’emploi de Wissembourg qui présente la proportion la plus importante de frontaliers parmi ses actifs occupés (34 %), suivie par celles de Sarreguemines et de Forbach (16 % et 13 %). Les périmètres d’attractivité du Luxembourg et de la Suisse sont particulièrement larges, couvrant presque l’ensemble des zones d’emploi de Metz et Mulhouse. Depuis 1999, le périmètre d'attractivité du Luxembourg s’est clairement élargi tandis que celui de la Suisse est resté quasi inchangé. Mais depuis 2010, les zones de résidence des frontaliers à destination du Luxembourg ne semblent plus s’étendre.

En 2015, le Grand Est compte 35 300 travailleurs frontaliers de plus qu’en 1999. Leur nombre a doublé vers le Luxembourg, soit une hausse annuelle de 4,7 % en moyenne. Les effectifs progressent également vers la Suisse, mais plus modestement (+ 0,9 % par an) et ils diminuent nettement vers l’Allemagne (- 1,5 % par an) (figure 2). Ces tendances sont globalement les mêmes sur la période 2010-2015, avec, concernant l’Allemagne, une baisse particulièrement marquée à destination de la Sarre (- 2,0 % par an). Vers la Belgique, le nombre de frontaliers augmente entre 1999 et 2015, passant de 4 500 à 8 300, mais recule légèrement sur la période récente.

Les opportunités d’emploi constituent un des facteurs d’attractivité des zones d’emploi frontalières du Luxembourg : la part des frontaliers est ainsi plus élevée parmi les actifs en emploi installés depuis moins d‘un an, que parmi ceux qui n’ont pas changé de zone d’emploi de résidence (8 points d’écart à Longwy et à Thionville). Ce phénomène est beaucoup moins marqué dans la zone d’emploi de Saint-Louis, proche de la Suisse (1 point d’écart).

graphiqueFigure 1 – Concentration de frontaliers près des frontières luxembourgeoise et suisse

- Note : le zonage utilisé pour le lieu de travail des frontaliers est le niveau NUTS3 de la nomenclature européenne. Ne sont représentées que les zones où travaillent au moins 400 frontaliers.

- Les données sont lissées avec un rayon de 15 km.

- Champ : actifs en emploi résidant dans le Grand Est.

- Source : Insee, recensement de la population 2015, exploitation complémentaire.

tableauFigure 2 – Hausse du nombre de travailleurs frontaliers vers le Luxembourg et la SuisseÉvolution du nombre de frontaliers entre 1999 et 2015, selon le pays de travail

| 1999 | 2010 | 2015 | Évolution annuelle moyenne 1999-2015 (en %) | Évolution annuelle moyenne 2010-2015 (en %) | |

|---|---|---|---|---|---|

| Allemagne | 58 400 | 47 700 | 45 700 | -1,5 | -0,8 |

| Belgique | 4 500 | 8 500 | 8 300 | 3,9 | -0,4 |

| Luxembourg | 36 100 | 66 700 | 75 200 | 4,7 | 2,4 |

| Suisse | 32 500 | 35 300 | 37 600 | 0,9 | 1,3 |

| Ensemble | 131 500 | 158 100 | 166 800 | 1,5 | 1,1 |

- Lecture : en 2015, 75 200 personnes résident dans le Grand Est et travaillent au Luxembourg.

- Champ : travailleurs frontaliers résidant dans le Grand Est.

- Source : Insee, recensements de la population 1999, 2010 et 2015, exploitations complémentaires.

graphiqueFigure 2 – Hausse du nombre de travailleurs frontaliers vers le Luxembourg et la SuisseÉvolution du nombre de frontaliers entre 1999 et 2015, selon le pays de travail

- Lecture : en 2015, 75 200 personnes résident dans le Grand Est et travaillent au Luxembourg.

- Champ : travailleurs frontaliers résidant dans le Grand Est.

- Source : Insee, recensements de la population 1999, 2010 et 2015, exploitations complémentaires.

Activités industrielles en Allemagne et en Suisse, financières au Luxembourg

Les pays frontaliers offrent généralement des emplois stables. Près de neuf frontaliers sur dix occupent un emploi salarié sans limite de durée, contre trois quarts des actifs travaillant en France. Ce cas est le plus fréquent en Suisse et un peu moins en Belgique (91 % et 85 %). Seulement 5 % des frontaliers occupent un emploi à durée déterminée (contre 8 % des actifs du Grand Est travaillant côté français), et 3 % sont placés par une agence d'intérim ; cette proportion s'élève à 6 % pour les ouvriers. Enfin, 3 % des frontaliers sont des non-salariés.

L’industrie est un important secteur pourvoyeur d’emplois avec 28 % de frontaliers concernés, contre 16 % des actifs occupés non frontaliers. Cette part atteint 45 % pour l’Allemagne (figure 3), avec la prépondérance de l’industrie automobile et la présence de grandes entreprises comme Daimler et Ford ; en Suisse, l’industrie emploie 37 % de frontaliers, en particulier dans les entreprises pharmaceutiques, comme Novartis et Roche à Bâle. Au Luxembourg, la proportion de frontaliers exerçant dans l’industrie est bien plus faible (14 %) et ce sont les activités de services qui sont surreprésentées, notamment les activités financières (avec de grandes banques comme BGL BNP Paribas, Groupe BIL, Banque et Caisse d’Épargne de l’État de Luxembourg) ; les activités juridiques et comptables sont également bien présentes, avec les entreprises PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG. La Belgique compte 28 % de frontaliers travaillant dans l’industrie, dont 9 % dans l’industrie alimentaire (en lien avec l’implantation de Ferrero à Arlon). Elle emploie aussi 17 % de frontaliers dans les secteurs de la santé humaine et de l’action sociale : activités hospitalières, aide à domicile, accueil de jeunes enfants, hébergement médicalisé pour personnes âgées.

Entre 2010 et 2015, le nombre de frontaliers dans le secteur de l’industrie baisse en Allemagne et en Belgique (1 700 et 300 travailleurs de moins), et augmente très légèrement au Luxembourg et en Suisse. Dans ces deux derniers pays, le nombre d’emplois frontaliers est en hausse dans presque tous les secteurs d’activité, en particulier le tertiaire. À l’inverse, en Allemagne, le nombre de frontaliers ne croît que dans les secteurs de la construction et, dans une moindre mesure, du commerce. De même, en Belgique, le nombre de frontaliers recule dans la plupart des secteurs d’activité, hormis la santé et l’action sociale.

tableauFigure 3 – Trois frontaliers sur dix travaillent dans l’industrieRépartition des frontaliers par secteur d’activité et selon le pays de travail

| Activité | Ensemble | Répartition dans chaque pays de travail (en %) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Effectif | % | Allemagne | Belgique | Luxembourg | Suisse | |

| Industrie, dont : | 47 300 | 28 | 45 | 28 | 14 | 37 |

| Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 8 600 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 |

| Industrie chimique et pharmaceutique | 7 200 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 |

| Fabrication de matériels de transport | 7 200 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 |

| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines | 6 200 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 |

| Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 5 200 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |

| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 4 500 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 |

| Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 2 900 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |

| Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 2 900 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |

| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 2 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |

| Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Commerce | 25 200 | 15 | 16 | 18 | 15 | 13 |

| Construction | 14 300 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 |

| Activités de services administratifs et de soutien | 13 000 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 |

| Services aux particuliers | 11 800 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 11 300 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 |

| Santé humaine et action sociale | 11 300 | 7 | 6 | 17 | 7 | 6 |

| Activités financières et d'assurance | 11 100 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 |

| Transports et entreposage | 9 800 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 |

| Information et communication | 6 000 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 |

| Administration publique | 2 800 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |

| Enseignement | 2 600 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |

| Agriculture, sylviculture et pêche | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Ensemble | 166 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Lecture : en 2015, parmi les 166 800 frontaliers du Grand Est, 47 300 travaillent dans l’industrie, soit 28 %. Cette proportion atteint 45 % parmi les frontaliers qui travaillent en Allemagne.

- Champ : travailleurs frontaliers résidant dans le Grand Est.

- Source : Insee, recensement de la population 2015, exploitation complémentaire.

Moins d’ouvriers non qualifiés, plus de cadres qu’en 2010

En 2015, 36 % des frontaliers sont ouvriers, contre un quart des actifs travaillant en France (figure 4). Cette proportion est particulièrement élevée en Allemagne et en Belgique (48 % et 42 %), en lien avec la prépondérance des secteurs industriels. Cette surreprésentation concerne à la fois les ouvriers qualifiés et non qualifiés. Suite aux baisses d’emploi dans l’industrie, leur nombre diminue cependant depuis 2010 vers l’Allemagne et la Belgique (respectivement - 1,9 % et - 1,6 % par an en moyenne), notamment celui des ouvriers non qualifiés (- 3,7 % et - 2,4 % par an). À destination de la Suisse et du Luxembourg, le nombre d’ouvriers qualifiés progresse légèrement, tandis que le nombre d’ouvriers non qualifiés se réduit.

Les professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) des employés et des professions intermédiaires regroupent chacune un quart des navetteurs, soit un poids légèrement moindre que parmi les non-frontaliers. Les employés qualifiés sont davantage présents au Luxembourg, comme employés comptables et financiers, employés de banque ou employés administratifs d’entreprise. Entre 2010 et 2015, le nombre de frontaliers exerçant une profession intermédiaire augmente dans tous les pays, et particulièrement au Luxembourg et en Suisse. Les employés sont aussi de plus en plus nombreux à travailler dans ces deux pays, contrairement à l’Allemagne et la Belgique.

Les cadres constituent 15 % des frontaliers, proportion proche de celle des non-frontaliers (14 %). C’est au Luxembourg et surtout en Suisse que cette PCS s’avère la plus fréquente (16 % et 20 %). Ils exercent notamment les métiers d’ingénieur de développement en informatique et d’ingénieur des industries de transformation. Le nombre de cadres a fortement progressé entre 2010 et 2015, principalement vers le Luxembourg et la Suisse (+ 5,0 % et + 4,0 % par an), mais aussi vers l’Allemagne (+1,4 % par an).

tableauFigure 4 – Plus d’ouvriers vers l’Allemagne et la BelgiqueRépartition des frontaliers par professions et catégories socioprofessionnelles, selon le pays de travail (en %)

| Allemagne | Belgique | Luxembourg | Suisse | Frontaliers | Non-frontaliers | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Artisans, commerçants, chefs d’entreprise | 2,4 | 2,9 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 5,8 |

| Cadres, professions intellectuelles supérieures | 12,3 | 6,1 | 15,9 | 19,7 | 15,3 | 13,8 |

| Professions intermédiaires | 19,6 | 23,3 | 24,5 | 24,8 | 23,1 | 25,9 |

| Employés qualifiés | 11,2 | 12,2 | 18,3 | 11,8 | 14,6 | 16,2 |

| Employés non qualifiés | 6,7 | 13,1 | 11,2 | 6,8 | 9,1 | 13,5 |

| Ouvriers qualifiés | 28,4 | 24,4 | 19,1 | 24,3 | 23,1 | 14,5 |

| Ouvriers non qualifiés | 19,4 | 18,0 | 9,3 | 10,9 | 12,9 | 10,3 |

| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Lecture : en 2015, 28 % des frontaliers qui travaillent en Allemagne sont des ouvriers qualifiés, contre 15 % des résidents du Grand Est non frontaliers.

- Champ : actifs occupés résidant dans le Grand Est, hors agriculteurs exploitants.

- Source : Insee, recensement de la population 2015, exploitation complémentaire.

graphiqueFigure 4 – Plus d’ouvriers vers l’Allemagne et la BelgiqueRépartition des frontaliers par professions et catégories socioprofessionnelles, selon le pays de travail (en %)

- Lecture : en 2015, 28 % des frontaliers qui travaillent en Allemagne sont des ouvriers qualifiés, contre 15 % des résidents du Grand Est non frontaliers.

- Champ : actifs occupés résidant dans le Grand Est, hors agriculteurs exploitants.

- Source : Insee, recensement de la population 2015, exploitation complémentaire.

Forte part des diplômés d’études supérieures parmi les frontaliers du Luxembourg

Un tiers des frontaliers détiennent un diplôme professionnel de niveau CAP ou BEP, contre 29 % pour les résidents du Grand Est travaillant en France. Cette proportion est encore plus importante parmi les frontaliers de l’Allemagne et de la Suisse (41 % et 36 %), en lien avec les métiers occupés. À l’inverse, 45 % des actifs travaillant au Luxembourg ont un diplôme d’études supérieures, 10 points de plus que les actifs travaillant en France. Cette forte demande de main-d’œuvre très qualifiée est défavorable aux demandeurs d’emploi des zones de Metz et Thionville, puisque 60 % d’entre eux n’ont pas de diplôme ou sont titulaires d’un diplôme de niveau CAP ou BEP, contre seulement 34 % des frontaliers de ces zones (26 points de moins). À titre de comparaison, cet écart de qualification entre chômeurs et frontaliers est plus réduit dans l’ensemble du Grand Est (17 points).

Depuis 1999, la part des diplômés d’études supérieures parmi les frontaliers vers la Suisse et le Luxembourg a augmenté fortement (respectivement + 21 et + 22 points, contre + 13 points pour les non-frontaliers), en lien avec la hausse des emplois qualifiés dans le secteur tertiaire. Concernant les frontaliers vers la Belgique, cette part n’a progressé que de 6 points.

Un frontalier sur cinq vers l’Allemagne a plus de 55 ans

Les frontaliers à destination de l’Allemagne et de la Suisse sont plus âgés que ceux vers la Belgique et le Luxembourg (figure 5), la moyenne d’âge se situant autour de 45 ans pour les premiers et de 39 ans pour les seconds. La proportion de seniors (55 ans ou plus) est ainsi très importante parmi les frontaliers vers l’Allemagne et la Suisse (21 % et 17 %), et bien plus faible vers le Luxembourg (6 %). Depuis 1999, la moyenne d’âge des frontaliers est passée de 37 à 42 ans, tandis que la part des seniors a fortement augmenté (passant de 4 % à 13 %).

Par ailleurs, 44 % des actifs travaillant en Belgique et 39 % au Luxembourg sont des femmes, alors que cette part est plus réduite parmi les travailleurs vers l’Allemagne et la Suisse (35 %). Tous pays confondus, cette proportion a légèrement progressé depuis 1999 (+ 2 pts), avec une hausse très marquée en Belgique (+ 11 pts), en lien avec la baisse des emplois industriels et la hausse des emplois dans le secteur de la santé et de l’action sociale, plus féminisés.

Une partie des frontaliers est composée d’Allemands, de Belges, de Suisses ou de Luxembourgeois, vivant dans le Grand Est. Les Allemands et les Belges sont les plus nombreux dans ce cas et représentent un quart des frontaliers travaillant dans ces pays. Les Suisses et les Luxembourgeois s’installent plus rarement en France pour travailler dans leur pays d’origine : ils constituent seulement 4 % et 1 % des frontaliers vers ces pays.

Pour se rendre au travail, la voiture est le moyen le plus souvent utilisé, particulièrement par les frontaliers à destination de l’Allemagne et de la Belgique (95 % d’entre eux sont dans ce cas). Les transports en commun arrivent en deuxième position, et sont fréquemment utilisés par les frontaliers vers le Luxembourg et la Suisse (18 % et 11 %), davantage même que par les actifs travaillant en France (8 %). L’usage de ces modes de transport s’est légèrement accru depuis 2010 (+ 2 points vers le Luxembourg et + 1 point vers la Suisse). Dans ces zones, les axes routiers et ferroviaires sont souvent saturés, et font l’objet d’aménagements, déjà réalisés ou à venir (avec par exemple le doublement de l’autoroute A31 prévu dans le sillon lorrain, ou le projet de RER trinational à Bâle). Les questions relatives à la mobilité et aux transports font ainsi partie des nombreux domaines de coopération de la région Grand Est avec ses voisins frontaliers (encadré).

tableauFigure 5 – Vers l’Allemagne, une plus forte proportion d’hommes de plus de 45 ansPyramide des âges des travailleurs frontaliers selon le pays de travail (en %)

| Allemagne | Belgique | Luxembourg | Suisse | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |

| 15 à 19 ans | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

| 20 à 24 ans | 2,1 | 1,4 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 2,3 | 2,4 | 1,2 |

| 25 à 29 ans | 3,4 | 1,9 | 6,0 | 5,3 | 7,5 | 5,6 | 5,0 | 2,9 |

| 30 à 34 ans | 4,6 | 3,0 | 7,3 | 6,5 | 9,5 | 6,5 | 5,8 | 3,4 |

| 35 à 39 ans | 6,1 | 3,7 | 8,2 | 6,3 | 9,7 | 6,7 | 8,2 | 4,4 |

| 40 à 44 ans | 9,2 | 5,3 | 8,8 | 6,2 | 10,4 | 6,8 | 9,6 | 5,4 |

| 45 à 49 ans | 12,6 | 6,5 | 7,6 | 5,2 | 9,5 | 5,4 | 11,9 | 6,7 |

| 50 à 54 ans | 12,4 | 6,2 | 7,8 | 6,0 | 7,1 | 3,7 | 10,7 | 5,4 |

| 55 à 59 ans | 9,4 | 4,4 | 5,0 | 3,1 | 3,2 | 1,7 | 8,4 | 4,0 |

| 60 à 64 ans | 4,2 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 2,9 | 1,3 |

| 65 à 69 ans | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |

| Ensemble | 64,7 | 34,9 | 56,1 | 43,9 | 60,8 | 39,3 | 65,2 | 34,9 |

- Note : les % indiqués correspondent à une tranche d’âge quinquennale et sont attribués au centre de la classe.

- Lecture : en 2015, 12 % des frontaliers du Grand Est qui travaillent en Allemagne sont des hommes âgés de 50 à 54 ans.

- Champ : travailleurs frontaliers résidant dans le Grand Est.

- Source : Insee, recensement de la population 2015, exploitation complémentaire.

graphiqueFigure 5 – Vers l’Allemagne, une plus forte proportion d’hommes de plus de 45 ansPyramide des âges des travailleurs frontaliers selon le pays de travail

- Lecture : en 2015, 12 % des frontaliers du Grand Est qui travaillent en Allemagne sont des hommes âgés de 50 à 54 ans.

- Champ : travailleurs frontaliers résidant dans le Grand Est.

- Source : Insee, recensement de la population 2015, exploitation complémentaire.

Le travail frontalier n’engendre pas toujours des créations d’emplois côté français

L’un des enjeux du développement du travail frontalier porte sur les retombées économiques potentielles, notamment en termes d’emplois induits. En effet, l’attractivité résidentielle des territoires frontaliers pourrait en théorie se traduire par des hausses d’activité et d’emploi dans la sphère présentielle, visant à satisfaire les besoins de la population.

Dans le Grand Est, toutes les zones concernées par le travail frontalier ne bénéficient pas de ce cercle vertueux. Si le dynamisme du Luxembourg stimule la croissance résidentielle dans les zones d’emploi proches, il n’a globalement pas d’effet positif sur l’emploi local. Ainsi, entre 2010 et 2015, l’emploi présentiel baisse dans les zones d’emploi de Longwy et de Thionville (- 0,5 % et - 0,7 % par an en moyenne). Certains secteurs d’activité connaissent toutefois une progression de l’emploi : c’est le cas à Longwy du secteur de l’hébergement-restauration, tout comme celui de la santé humaine et de l’action sociale. L’attractivité de Bâle semble en revanche profiter à la zone d’emploi de Saint-Louis, où l’emploi présentiel augmente sur la période (+ 0,4 % par an). La zone d’emploi de Wissembourg, où la part des travailleurs frontaliers est également élevée, connaît quant à elle une baisse de sa population mais aussi de l’emploi présentiel entre 2010 et 2015.

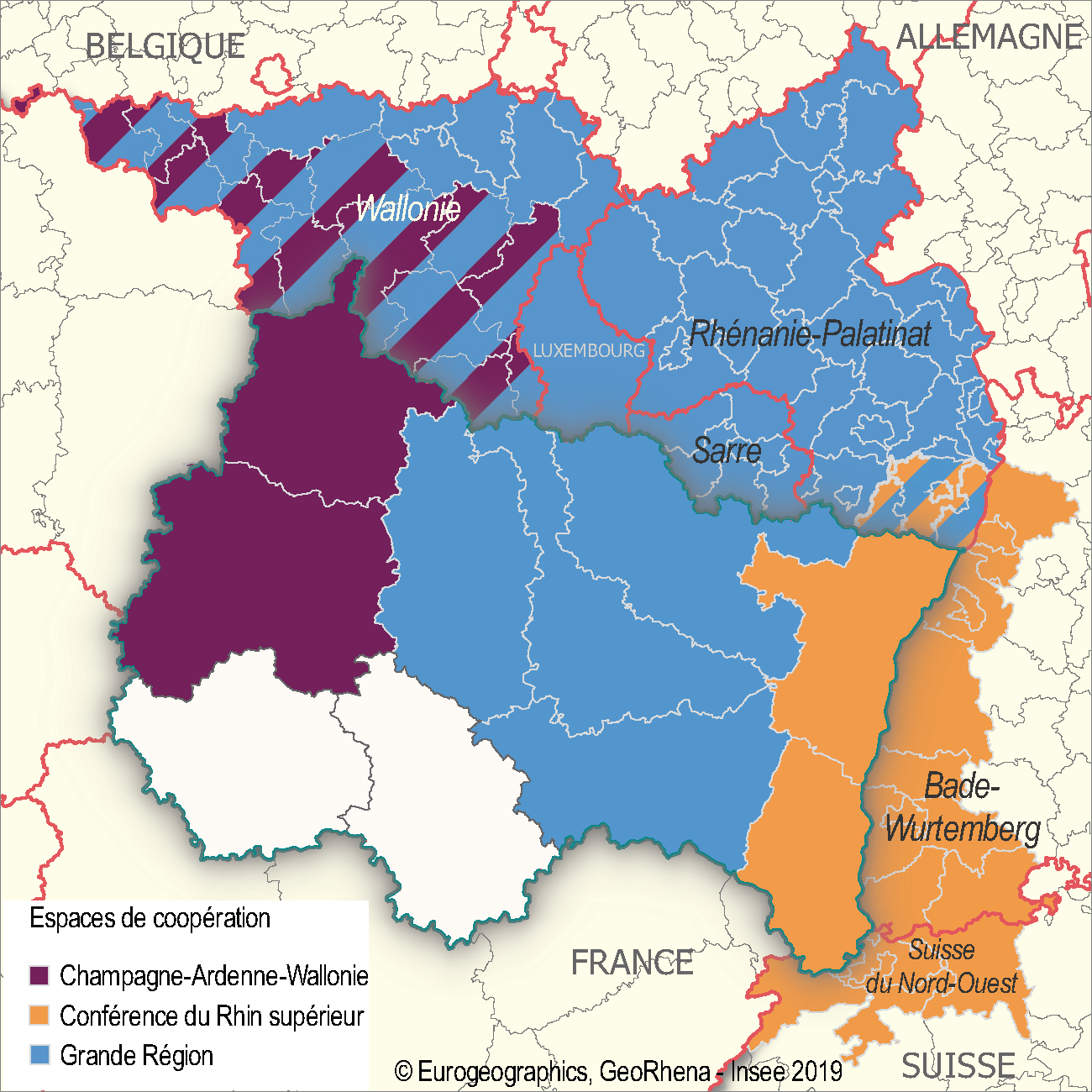

Trois espaces de coopération pour répondre aux enjeux transfrontaliers

La région Grand Est fait partie de trois espaces de coopération qui interviennent dans des domaines impliquant une continuité territoriale, tels que les transports en commun, l’offre de soins, l’environnement et la sécurité publique. Il s’agit de la Grande Région, composée de la Lorraine, du Luxembourg, de la Wallonie en Belgique, ainsi que de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat en Allemagne. Existent aussi la Conférence du Rhin supérieur, incluant l’Alsace, cinq cantons au nord-ouest de la Suisse et une partie de la Rhénanie-Palatinat et du Bade-Wurtemberg, et la Champagne-Ardenne-Wallonie au sein du programme France-Wallonie-Vlaanderen englobant les départements des Ardennes et de la Marne et une partie de la Wallonie. Les deux premières structures de coopération sont particulièrement actives, tandis que la troisième repose uniquement sur une collaboration d’intention, sans moyens dédiés.

En 2015, la grande majorité des frontaliers résidant dans le Grand Est travaillent au sein d’un des trois espaces de coopération (163 000 sur 167 000 personnes). Près de la moitié des flux vers l’Allemagne se dirigent vers la Sarre et la Rhénanie-Palatinat, en forte baisse depuis 2010 : respectivement - 2,0 % et - 1,2 % par an. Le nombre de frontaliers vers les arrondissements du Bade-Wurtemberg faisant partie de la Conférence du Rhin supérieur diminue également, mais plus modérément (- 0,4 % par an).

tableauNombre de frontaliers par destination au sein des espaces de coopération

| Région de lieu de travail | 2010 | 2015 | Évolution annuelle moyenne entre 2010 et 2015 (en %) |

|---|---|---|---|

| Luxembourg | 66 700 | 75 200 | 2,4 |

| Suisse du Nord-Ouest* | 33 700 | 35 100 | 0,8 |

| Bade-Wurtemberg* | 23 300 | 22 800 | -0,4 |

| Wallonie | 8 100 | 7 800 | -0,6 |

| Rhénanie-Palatinat | 4 500 | 4 200 | -1,2 |

| Sarre | 18 700 | 16 900 | -2,0 |

| Total Résultat | 156 100 | 163 300 | 0,9 |

- * regroupement de Nuts 3 faisant partie de la Conférence du Rhin supérieur

- Champ : travailleurs frontaliers résidant dans le Grand Est et travaillant dans l’un des espaces de coopération suivants : Grande Région, Conférence du Rhin Supérieur, Champagne-Ardenne-Wallonie.

- Source : Insee, recensement de la population 2015, exploitation complémentaire

graphiqueEspaces de coopération

Partenariat

L’étude a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la Direction régionale de l’Insee Grand Est et l’Observatoire régional de l’emploi et de la formation (OREF Grand Est).

Sources

Les résultats présentés ici proviennent des recensements de la population de 1999, 2010 et 2015. Ce dernier correspond au cumul des cinq enquêtes annuelles de recensement réalisées entre 2013 et 2017.

Le recensement de la population permet de disposer d’informations détaillées sur les travailleurs frontaliers et homogènes selon les territoires (âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle, secteur d’activité, lieu de résidence et de travail, etc.).

Définitions

Les emplois non qualifiés comprennent les ouvriers non qualifiés, directement identifiables dans la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles (catégories 67 à 69) et les employés non qualifiés, dont la définition est issue des travaux d’Olivier Chardon (présentés dans l’Insee Première n° 796 de juillet 2001). La qualification des employés est définie profession par profession : celles exercées en grande proportion par des personnes possédant un diplôme de la même spécialité que leur profession sont considérées comme qualifiées.

Pour en savoir plus

E. Mironova, S. Villaume, « Forte croissance du nombre de travailleurs frontaliers vers la Suisse et le Luxembourg », Insee Première n° 1755, juin 2019.

E. Mironova, S. Villaume, « Des moteurs de croissance démographique différents de part et d’autre des frontières », Insee Première n° 1736, janvier 2019.

« Ouvrir dans un nouvel ongletEnjeux et défis transfrontaliers », volet transfrontalier du SRADDET, ADEUS, juillet 2018

« Ouvrir dans un nouvel ongletDynamiques de l’emploi transfrontalier en Europe et en France », Fiche d’analyse de l’observatoire des territoires, 2017

D. Callewaert, « Une influence du travail frontalier renforcée dans les zones d’emploi limitrophes », Insee Dossier Grand Est n° 3, fiche 7, octobre 2016.

A. Isel, C. Kuhn, « 160 000 travailleurs frontaliers en ACAL », Insee Analyses ACAL n° 3, février 2016.