Un tiers de la population habite dans une des quatre métropoles

Un tiers de la population habite dans une des quatre métropoles

La région compte désormais quatre métropoles institutionnelles où habitent un tiers des habitants. Même si elles sont toutes densément peuplées, leur nombre d’habitants est variable. Ce sont toutes d’importants pôles d’emploi. La métropole stéphanoise est nettement plus grande que les autres par sa superficie. La métropole de Clermont-Ferrand polarise fortement son environnement. Les Stéphanois sont nombreux à travailler à l’extérieur. Les métropoles de Lyon et Grenoble sont entourées de pôles secondaires, et concentrent en particulier les fonctions métropolitaines, contrairement à Saint-Étienne. Malgré leur statut commun, les dynamiques économiques et démographiques de ce groupe sont hétérogènes et s’inscrivent dans leur contexte local.

- Une région à quatre métropoles de tailles variées

- Lyon cinq fois plus dense que Saint-Étienne

- Les métropoles polarisent l’emploi, en particulier à Clermont-Ferrand

- Une part importante des actifs de Saint-Étienne travaille à l’extérieur

- Lyon et Grenoble entourées de pôles d’emploi secondaires proches

- Une part de fonctions métropolitaines élevée à Lyon et Grenoble, faible à Saint-Étienne

- Des dynamiques économiques et démographiques très hétérogènes

- L’histoire des métropoles

- Les 22 métropoles sont-elles les 22 villes les plus peuplées ?

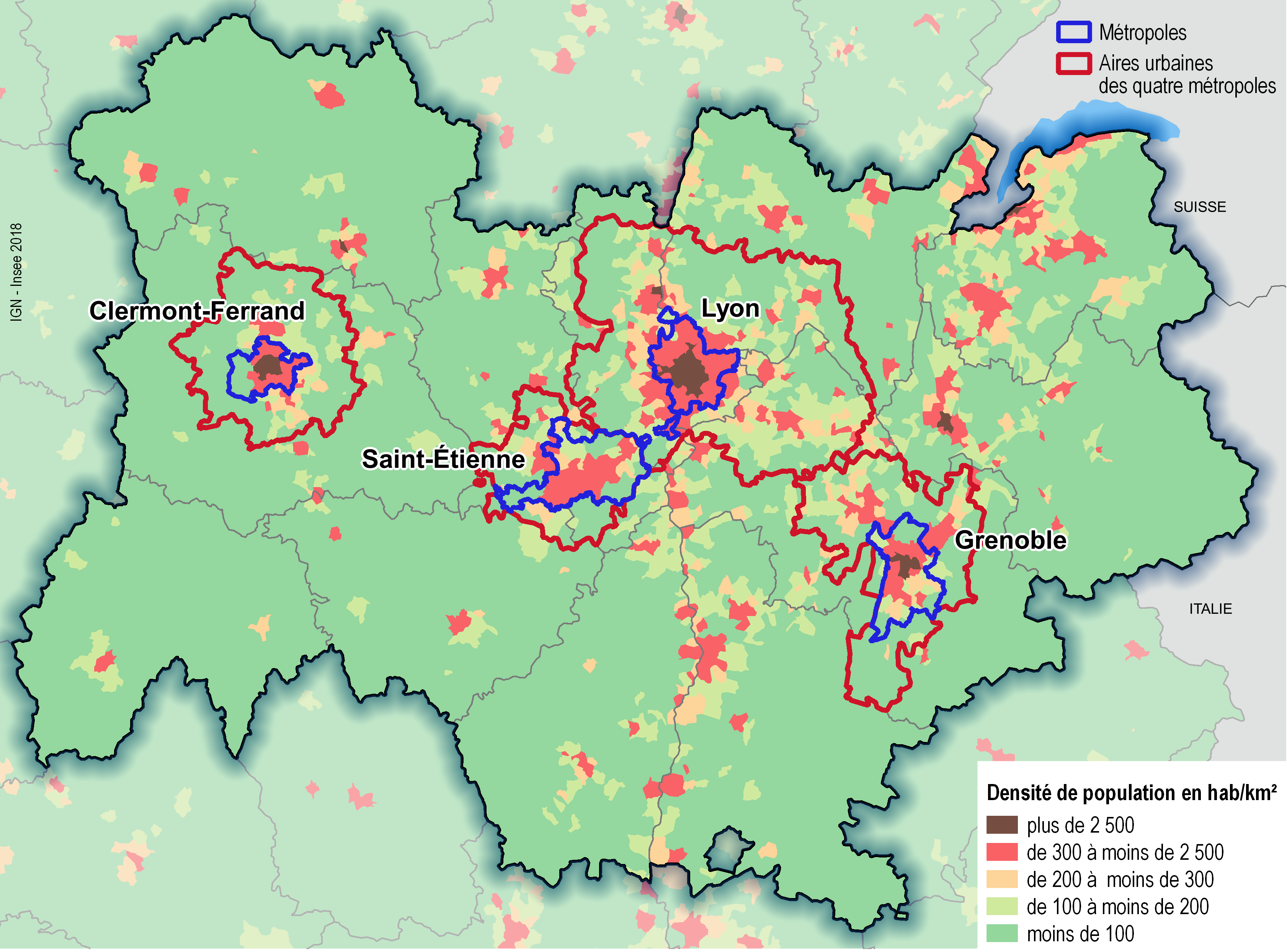

Le 1er janvier 2018, les communautés urbaines de Saint-Étienne et Clermont-Ferrand sont devenues des métropoles institutionnelles, rejoignant ainsi celles de Lyon et Grenoble, qui le sont depuis 2015. Ce nouveau type d’intercommunalité a été voulu par le législateur pour renforcer le rôle des grandes agglomérations, grâce à un éventail élargi de compétences (encadré 1). La région Auvergne-Rhône-Alpes compte désormais quatre métropoles parmi les 22 en France. Celle de Lyon est un cas unique, car elle dispose en outre des compétences départementales sur son territoire. Juridiquement, cela fait d’elle une collectivité territoriale et non une métropole.

Par souci de simplification, les quatre métropoles seront généralement désignées dans la suite par Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne.

Une région à quatre métropoles de tailles variées

Auvergne-Rhône-Alpes est la région qui compte le plus de métropoles, devant Grand Est et Paca qui en ont trois. Ce nombre est à l’image de la région, à la fois grande et urbaine. Il correspond ainsi à son armature urbaine, avec quatre des 20 plus grandes aires urbaines françaises (encadré 2).

Un tiers de la population régionale habite dans une métropole, soit 3 points de plus qu’à l’échelle nationale. C’est nettement moins qu’en Île-de-France (58 %) et qu’en Paca (57 %), car ces deux régions contiennent les deux plus grandes métropoles françaises, Paris et Marseille. Mais c’est nettement plus que dans les autres régions de l’hexagone, où la part de la population métropolitaine varie de 13 % à 22 %.

Avec 1 370 000 habitants en 2015, Lyon est démographiquement la troisième métropole de France, derrière Paris et Marseille (figure 1). Plus de la moitié des habitants d’une métropole de la région y résident. Grenoble est au 12e rang (450 000 personnes), Saint-Étienne au 15e (400 000) et Clermont-Ferrand au 17e (290 000).

tableauFigure 1 – Lyon troisième métropole nationale en populationNombre d'habitants en 2015 par métropole

| Métropole | Population 2015 | Rang |

|---|---|---|

| Paris | 7 020 210 | 1 |

| Marseille | 1 869 055 | 2 |

| Lyon | 1 370 678 | 3 |

| Lille | 1 141 440 | 4 |

| Bordeaux | 773 542 | 5 |

| Toulouse | 755 882 | 6 |

| Nantes | 630 372 | 7 |

| Nice | 538 574 | 8 |

| Rouen | 489 428 | 9 |

| Strasbourg | 487 299 | 10 |

| Montpellier | 457 839 | 11 |

| Grenoble | 445 516 | 12 |

| Rennes | 438 865 | 13 |

| Toulon* | 431 038 | 14 |

| Saint-Étienne* | 402 882 | 15 |

| Tours* | 292 268 | 16 |

| Clermont-Ferrand* | 286 190 | 17 |

| Orléans* | 281 899 | 18 |

| Nancy | 256 558 | 19 |

| Dijon* | 251 650 | 20 |

| Metz* | 220 593 | 21 |

| Brest | 208 497 | 22 |

- * Métropoles depuis le 1er janvier 2018

- Source : Insee, Recensement de la population 2015

graphiqueFigure 1 – Lyon troisième métropole nationale en populationNombre d'habitants en 2015 par métropole, hors Paris

- * Métropoles depuis le 1ᵉʳ janvier 2018

- Source : Insee, Recensement de la population 2015

Lyon cinq fois plus dense que Saint-Étienne

Les métropoles se concentrent sur seulement 3 % de la surface régionale. Elles sont donc densément peuplées, en moyenne 1 200 hab/km² contre 920 dans l’ensemble des métropoles de province.

Globalement, les métropoles les plus peuplées sont les plus denses. Lyon est la métropole à la plus forte densité (2 600 hab/km²) après Paris. À l’inverse, Saint-Étienne est la moins dense (560 hab/km²) après Nice.

graphiqueFigure 2 – Des métropoles centrées sur la zone la plus denseDensité des communes et positionnement de la métropole par rapport à l’aire urbaine

- Source : Insee, Recensement de la population 2015

Dans la région, chaque métropole se concentre sur la partie la plus dense et la plus urbanisée de son aire urbaine (figure 2). Ce phénomène est le plus marqué à Lyon, où chaque commune de la métropole compte au moins 300 hab/km² (hormis Quincieux). Au contraire, les métropoles clermontoise et stéphanoise débordent de leur espace urbanisé. Certaines communes de la métropole grenobloise sont peu denses en raison du relief. La superficie n’est pas liée à la taille démographique ou économique. Les limites de la métropole sont avant tout fixées selon les coopérations entre élus locaux. De plus, son étendue dépend aussi de la superficie très variable de ses communes. Ainsi, la métropole de Saint-Étienne s’étale sur une grande superficie, un tiers de plus que Lyon, puisqu’elle rassemble 78 % de la population de son aire urbaine, contre 60 % dans le cas lyonnais. Les métropoles lyonnaise et grenobloise ont la même superficie. Celle de Clermont-Ferrand est plus réduite (figure 3).

tableauFigure 3 – Plus d’emplois que d’actifs dans les métropolesCaractéristiques des métropoles

| Métropole | Population 2015 | Surface (en km²) | Densité (en habitants par km²) | Actifs occupés | Emplois | Emplois par actif occupé | Part des habitants de l’aire urbaine vivant dans la métropole (en %) | Part des cadres des fonctions métropolitaines (en %) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Lyon | 1 370 700 | 536 | 2 556 | 570 000 | 693 100 | 1,22 | 60 | 17 |

| Grenoble | 445 500 | 542 | 822 | 185 300 | 219 900 | 1,19 | 65 | 16 |

| Saint-Étienne | 402 900 | 724 | 557 | 146 000 | 165 400 | 1,13 | 78 | 8 |

| Clermont-Ferrand | 286 200 | 302 | 948 | 114 800 | 156 300 | 1,36 | 60 | 11 |

| Ensemble des métropoles de la région | 2 505 300 | 2 104 | 1 191 | 1 016 100 | 1 234 600 | 1,22 | 63 | 15 |

| Région Auvergne-Rhône-Alpes | 7 877 700 | 70 796 | 111 | 3 295 600 | 3 179 400 | 0,97 | s.o. | 10 |

| Ensemble des métropoles de France | 19 050 300 | 13 919 | 1 369 | 7 996 700 | 9 659 500 | 1,21 | 63 | 18 |

| Ensemble des métropoles de province | 12 030 100 | 13 104 | 918 | 4 820 400 | 5 758 900 | 1,19 | 68 | 13 |

| France hors métropoles | 45 250 500 | 534 583 | 85 | 18 153 800 | 16 111 200 | 0,89 | s.o. | 7 |

| France métropolitaine | 64 300 800 | 548 502 | 117 | 26 150 500 | 25 770 700 | 0,98 | s.o. | 11 |

- s.o. : sans objet

- Source : Insee, Recensement de la population 2015

Les métropoles polarisent l’emploi, en particulier à Clermont-Ferrand

Les métropoles sont des lieux de concentration des emplois. Dans la région, 39 % des emplois sont situés dans une métropole et 45 % des salaires y sont versés (pour 32 % de la population). Centre géographique de l’aire urbaine avec en moyenne 63 % de la population, la métropole tient donc aussi le rôle de cœur économique. Les travailleurs sont plus nombreux à y entrer qu’à en sortir. Pour 100 actifs occupés résidents d’une métropole de la région, il y a 122 emplois, un rapport équivalent à l’ensemble des 22 métropoles. Depuis 2010, cet indicateur de polarisation n’évolue que faiblement à la hausse. La croissance du nombre de ceux qui viennent y travailler est compensée en partie par l’augmentation de ceux qui sortent de la métropole pour aller travailler ailleurs.

La métropole de Clermont-Ferrand est le principal pôle d’emploi à l’ouest de la région. Elle polarise fortement son territoire avec 136 emplois pour 100 actifs occupés. C’est le ratio le plus élevé de France après Nancy. Les entrants sont nombreux : 35 % des emplois de la métropole sont occupés par des personnes habitant à l’extérieur de celle-ci.

La métropole de Clermont-Ferrand est très centralisée, notamment parce qu’elle est regroupée sur son cœur, avec seulement 60 % de la population de l’aire urbaine (la médiane des 22 métropoles est de 64 %).

Comme ailleurs, les personnes venant travailler dans cette métropole sont mieux rémunérées que les personnes stables (travaillant dans la métropole). Ainsi, les travailleurs entrants perçoivent 41 % des salaires versés dans la métropole.

Les résidents de la métropole sortant travailler à l’extérieur sont peu nombreux, quatre fois moins que les entrants. En effet, la métropole est loin des aires d’influence des autres grandes agglomérations, ce qui limite les navetteurs sortants.

Une part importante des actifs de Saint-Étienne travaille à l’extérieur

À l’opposé, Saint-Étienne a, après Toulon, le plus faible ratio d’emploi par actif occupé des métropoles en France. La part des sortants y est très élevée, et seules Metz et Nancy envoient davantage de leurs travailleurs vers l’extérieur. Parmi les 146 000 actifs occupés de la métropole, seulement 84 % y travaillent, soit 4 à 5 points de moins que dans les autres métropoles de la région.

La proximité et le dynamisme de la métropole lyonnaise explique en partie ce flux de navetteurs : 7,2 % des travailleurs stéphanois y ont leur emploi. Les échanges sont nettement déséquilibrés (10 500 contre 2 800 de Lyon vers Saint-Étienne). De plus, le territoire de la métropole stéphanoise est large et intègre même deux communes de l’aire urbaine de Lyon, par définition tournées vers celle-ci. Inversement, Saint-Étienne exerce une attractivité vis-à-vis de son environnement équivalente à celle de Grenoble et de Lyon, puisque la part d’entrants y est très proche.

Lyon et Grenoble entourées de pôles d’emploi secondaires proches

En termes d’emploi, les habitants de la périphérie (aire urbaine hors métropole) de Lyon et de Grenoble sont moins tournés vers leur métropole qu’ailleurs. Ils sont 35 % et 31 % à ne pas travailler dans la métropole. C’est plus que dans celle de Clermont-Ferrand par exemple, alors qu’elle est comparable en taille relativement à son aire urbaine.

Cette moindre centralité n’est pas liée à un défaut de dynamisme du centre, mais à une vitalité de l’activité dans plusieurs zones de l’aire urbaine. Pour Lyon, plusieurs pôles d’emploi secondaires, comme les intercommunalités de Bourgoin-Jallieu, de Villefranche-sur-Saône, d’Ambérieu-en-Bugey et près de l’aéroport Saint-Exupéry (plus de 20 000 emplois chacun) structurent la couronne. À Grenoble, les pôles du Grésivaudan et du Voironnais emploient chacun 10 % des actifs de l’aire urbaine, soit 54 000 emplois, dont plus d’un quart est occupé par un actif habitant dans la métropole. Parmi ces navetteurs, les cadres sont surreprésentés.

Ces deux métropoles concentrent un nombre important d’emplois. Les habitants sont donc nombreux à y vivre et à y travailler. En raison de cette part importante de stables et de la présence de pôles secondaires aux alentours, les échanges de main d’œuvre métropole-couronne sont donc relativement faibles.

Une part de fonctions métropolitaines élevée à Lyon et Grenoble, faible à Saint-Étienne

Les fonctions décisionnelles privilégient une situation centrale, et en retour leur présence renforce la centralité du lieu. Les grandes villes concentrent donc ces emplois appelés fonctions métropolitaines. Il s’agit d’activités dans la conception-recherche, les prestations intellectuelles, le commerce inter-entreprises, la gestion, la culture et les loisirs (définitions). Elles sont considérées à fort potentiel de développement économique et à contenu décisionnel élevé. Ces fonctions constituent ainsi un marqueur majeur du degré de métropolisation.

Au niveau national, 61 % des cadres de ces fonctions sont implantés dans les métropoles (pour 38 % de l’ensemble des emplois). Ces emplois sont bien caractéristiques des métropoles et non de toutes les villes, puisque leur part dans les communes denses qui ne sont pas dans une métropole (comme Chambéry ou Valence) est similaire à la moyenne française.

Globalement, la part des cadres des fonctions métropolitaines est liée à la taille de la métropole. Ces emplois sont massivement présents à Paris, où ils représentent un emploi sur quatre. Le poids de la capitale est tel que ces cadres y sont plus nombreux que dans l’ensemble des métropoles de province. Parmi ces dernières, Toulouse figure au premier rang, avec 19 % de cadres de fonctions métropolitaines (figure 4). Le secteur aéronautique stimule sa part d’emploi consacrée aux cadres de conception-recherche. Viennent ensuite les métropoles de Lyon et de Grenoble (17 % et 16 %), qui font d’Auvergne-Rhône-Alpes la région de province la plus riche en cadres de fonctions métropolitaines, en effectif comme en proportion. Lyon est après Paris la plus spécialisée dans le commerce inter-entreprises (commerce de gros et international). Elle en héberge près d’un emploi provincial sur cinq. Grenoble est particulièrement bien placée au regard de sa taille. Elle se démarque par la conception-recherche, qui compte pour 6,8 % de ses emplois.

Clermont-Ferrand a un taux proche de la médiane (11 %), supérieur à plusieurs métropoles plus peuplées qu’elle. Sa proportion d’emplois dans la conception-recherche est également élevée. Saint-Étienne se distingue avec à peine 8 % de cadres occupant des fonctions métropolitaines, soit une part plus faible que la moyenne française. Chacune des cinq fonctions métropolitaines est largement sous-représentée à Saint-Étienne, comme à Rouen ou à Metz. En revanche, elle se distingue par un poids de fonctions productives largement supérieur à toutes les autres métropoles.

tableauFigure 4 – Des métropoles plus ou moins « métropolitaines »Part des cadres des fonctions métropolitaines dans l’emploi au lieu de travail

| Métropole | Commerce inter-entreprises | Conception, recherche | Culture, loisirs | Gestion | Prestations intellectuelles | Total |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Paris | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 9,6 | 5,0 | 24,7 |

| Toulouse | 1,6 | 7,3 | 1,3 | 4,8 | 3,5 | 18,5 |

| Lyon | 2,1 | 4,2 | 1,3 | 5,9 | 3,4 | 16,9 |

| Grenoble | 1,5 | 6,8 | 1,0 | 4,2 | 2,8 | 16,3 |

| Nantes | 1,7 | 3,7 | 1,2 | 5,2 | 2,8 | 14,6 |

| Montpellier | 1,1 | 4,1 | 1,6 | 4,4 | 3,1 | 14,1 |

| Rennes | 1,4 | 3,6 | 1,3 | 4,6 | 3,1 | 14,0 |

| Strasbourg | 1,3 | 3,0 | 1,2 | 4,6 | 2,5 | 12,6 |

| Lille | 1,7 | 2,5 | 0,9 | 5,1 | 2,3 | 12,5 |

| Bordeaux | 1,4 | 2,8 | 1,2 | 4,5 | 2,6 | 12,5 |

| Marseille | 1,2 | 2,6 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 11,5 |

| Clermont-Ferrand | 1,1 | 3,3 | 0,9 | 3,8 | 1,8 | 11,0 |

| Orléans | 1,1 | 2,5 | 0,8 | 4,8 | 1,5 | 10,8 |

| Nancy | 0,9 | 2,3 | 1,0 | 4,0 | 1,7 | 10,0 |

| Brest | 0,7 | 3,2 | 0,8 | 3,4 | 1,5 | 9,6 |

| Tours | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 3,7 | 1,5 | 9,5 |

| Dijon | 1,0 | 1,6 | 0,9 | 4,3 | 1,5 | 9,3 |

| Nice | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 3,6 | 2,0 | 8,8 |

| Metz | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 8,4 |

| Rouen | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 3,9 | 1,3 | 8,1 |

| Saint-Étienne | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 3,4 | 1,4 | 7,9 |

| Toulon | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 2,7 | 1,4 | 6,5 |

- Moyenne en %

- Métropoles : 17,6

- Métropoles hors Paris : 12,7

- France métropolitaine : 10,8

- Source : Insee, Recensement de la population 2015

graphiqueFigure 4 – Des métropoles plus ou moins « métropolitaines »Part des cadres des fonctions métropolitaines dans l’emploi au lieu de travail

- Moyenne en %

- Métropoles : 17,6

- Métropoles hors Paris : 12,7

- France métropolitaine : 10,8

- Source : Insee, Recensement de la population 2015

Des dynamiques économiques et démographiques très hétérogènes

Il ne se dégage pas de réel « effet métropole » sur la dynamique de ces territoires, qui demeurent un ensemble hétérogène. Par exemple, la croissance démographique est très variable d’une métropole à l’autre. Ce constat national est aussi valable à l’échelle régionale. Entre 2010 et 2015, la dynamique est forte pour Lyon (+ 1,1 % par an, soit la 6e métropole derrière celles de la façade atlantique), intermédiaire pour Grenoble et Clermont-Ferrand, et stable pour Saint-Étienne.

Les évolutions du marché du travail sont aussi très diverses. Entre 2010 et 2015, l’emploi dans les quatre métropoles connaît globalement une évolution similaire à celle de la région (+ 1,3 %), dissimulant en cela de grandes disparités. À Lyon, les emplois ont augmenté de 2,9 %, alors qu’ils ont baissé de 2,9 % à Saint-Étienne. Les évolutions d’emploi des zones environnantes sont également diverses. Dans la région, les périphéries des métropoles de Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand sont plus dynamiques que leur centre. Ceci est lié à la croissance de la population aux marges de la métropole et à la recherche d’espace pour l’industrie et la logistique. La situation est différente à Grenoble, où l’emploi est stable en périphérie depuis 2010.

Le taux de chômage (au sens du recensement de la population) est toujours supérieur à la moyenne régionale dans les métropoles. Il est d’1 point plus élevé pour Grenoble à 4,5 points pour Saint‑Étienne. Par nature, les grandes villes attirent aussi des populations à la recherche d’un emploi. Plus qu’un « effet métropole », c’est le contexte économique de la région qui influence ces taux, comme en témoignent Lille et Montpellier par exemple.

L’histoire des métropoles

Entre 1964 et 1974, 13 métropoles d’équilibre sont désignées pour accueillir des fonctions jusque-là parisiennes et réduire la macrocéphalie urbaine française. Lyon – Grenoble – Saint-Étienne forment ensemble l’une des métropoles dès 1964, et Clermont-Ferrand le devient en 1973.

Le terme « métropole » réapparaît dans les projets gouvernementaux en 2009. L’objectif est de rassembler les compétences locales pour simplifier et fluidifier le fonctionnement des plus grandes villes. Le statut de métropole est créé en 2010 (réforme des collectivités territoriales) et proposé aux EPCI des agglomérations de plus de 500 000 habitants. Il n’intègre que très partiellement les compétences supra-communales. Seule Nice se porte candidate.

Les lois MAPTAM puis la loi NOTRe imposent aux EPCI de plus de 400 000 habitants inclus dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants le statut de métropole en 2015 ou 2016. Paris et Marseille bénéficient d’un statut particulier, et Lyon est un cas à part en devenant une collectivité territoriale. Elle partage cependant avec les métropoles son squelette d’intercommunalités et la même vocation, et sera dans cette étude considérée comme telle. Fin 2016, 15 métropoles maillent le territoire, dont Grenoble. Brest et Nancy accèdent au statut malgré leur taille inférieure au seuil requis : l’intégration poussée de leurs compétences faisait d’elles des métropoles de facto avant la loi.

En 2017, la loi assouplit les critères. Désormais sur la base du volontariat, il faut remplir au moins l’une des conditions suivantes :

- EPCI de plus de 400 000 habitants ;

- EPCI au centre d’une zone d’emploi de plus de 400 000 habitants ;

- EPCI de plus de 250 000 habitants comprenant un chef-lieu de région au 31 décembre 2015.

Ainsi, 7 nouvelles métropoles ont vu le jour le 1er janvier 2018, portant leur total à 22. Saint-Étienne remplissait le premier critère et Clermont-Ferrand le dernier. Il n’y a pas de métropole en Corse et dans les DOM.

Les 22 métropoles sont-elles les 22 villes les plus peuplées ?

Le classement démographique des métropoles se rapproche de celui des aires urbaines, à quelques exceptions près. Ainsi, la métropole de Brest n’est incluse que dans la 31e aire urbaine de France. En revanche, les aires urbaines de Douai-Lens et d’Avignon, les plus grandes qui n’accueillent pas de métropole, sont 15e et 16e, avec chacune plus de 500 000 habitants. Sur des critères statistiques, ces deux ensembles ont l’apparence de métropole. Mais par nature, la métropole est un EPCI, une association volontaire de communes. Douai et Lens sont dans des EPCI distincts ; la communauté d’agglomération du Grand Avignon ne compte que 17 communes et moins de 200 000 habitants.

Définitions

« La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d’un développement territorial équilibré. » (Article L. 5217-1 I du Code général des collectivités territoriales).

La répartition spatiale des fonctions n’est pas homogène sur le territoire. Cinq fonctions sont plus spécifiquement localisées dans les grandes aires urbaines, ce sont les fonctions métropolitaines : conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion et culture-loisirs. La présence d’emplois « stratégiques » (cadres et chefs d’entreprises de dix salariés ou plus) des fonctions métropolitaines est donc un indicateur du rayonnement ou de l’attractivité d’un territoire.

Une aire urbaine est un ensemble de communes, constitué par un pôle urbain de plus de 10 000 emplois, et par une couronne dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des regroupements de communes ayant pour objet l’élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». Ils sont soumis à des règles communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales. Par exemple, une communauté de communes est un EPCI.

Pour en savoir plus

« Les établissements de Saint-Étienne Métropole versent les deux tiers des salaires payés dans la Loire », Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes n° 53, avril 2018

« Métropole de Lyon : le tiers des salaires sont versés à des actifs qui n’y résident pas », Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes n° 36, mars 2017

« Les métropoles concentrent les arrivées d’emplois et d’actifs qualifiés », Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes n° 28, novembre 2016

« Un maillage du territoire français », Insee Première n° 1333, janvier 2011