Attractivité productive ou attractivité résidentielle : à chaque territoire ses atouts

Attractivité productive ou attractivité résidentielle : à chaque territoire ses atouts

Les différents visages de l’attractivité sont représentés dans les zones d’emploi normandes. Le tissu productif de neuf d’entre-elles, dont celles de Rouen et Caen, attire de nombreux emplois dans les établissements dépendants de l’extérieur. Cette attractivité productive s’accompagne d’arrivées d’actifs qualifiés dans les zones de Rouen et Caen mais également dans celles de Cherbourg-Octeville et du Havre. Les zones d’emploi littorales cumulent une forte fréquentation touristique et des arrivées de retraités, ce qui leur confère une attractivité résidentielle marquée. Les territoires situés à l’intérieur de la Normandie, administratifs, ruraux ou industriels en mutation, n’affichent pas de caractéristique marquée en termes d’attractivité. Moins ouverts sur l’extérieur, certains évoluent tout de même favorablement en s’appuyant sur leurs ressources endogènes.

- Attractivité productive pour neuf zones d’emploi

- Attractivité résidentielle pour les zones d’emplois littorales

- Peu d’échanges avec l’extérieur pour six zones d’emploi normandes, plutôt administratives ou industrielles

- Entre attractivité et croissance de l’emploi, des relations complexes

- Encadré 1 - Méthode

- Encadré 2 - Attractivité et politiques publiques

Afin de consolider leur développement économique, les territoires peuvent miser sur l’arrivée de nouvelles activités mais également sur la venue de populations (touristes, retraités, nouveaux habitants travaillant à l’extérieur). Cette capacité leur confère un caractère plus ou moins attractif, l’attractivité pouvant revêtir une dimension « productive » ou « résidentielle » (Voir encadré 1 - Méthode). Les vingt-trois zones d’emploi qui composent la nouvelle Normandie disposent à cet égard d’atouts différents. Certaines sont des terres industrielles de longue date. Beaucoup conservent un caractère rural marqué et de faibles densités démographiques. D’autres, très urbaines, sont marquées par le processus de métropolisation. Enfin, la mer imprime fortement sa marque sur nombre d’entre-elles et leur procure souvent un avantage naturel en termes de cadre de vie.

Attractivité productive pour neuf zones d’emploi

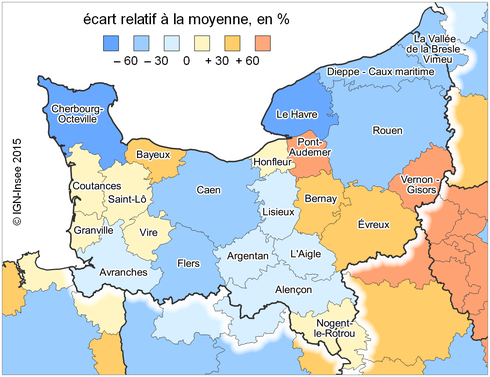

Neuf des vingt-trois zones d’emploi normandes affichent une attractivité qualifiée de productive au regard des critères retenus dans cette étude. Ces neuf zones d’emploi possèdent un poids important dans l’économie normande : elles concentrent 71 % de la population et de l’emploi de la région. Parmi elles, se trouvent les zones d’emploi de Rouen et de Caen. Les territoires les plus urbanisés sont en général ceux qui attirent activités, investisseurs et emplois et la Normandie confirme la règle observée sur le territoire national : l’agrégation des activités là où elles sont déjà le plus concentrées. Sur la période récente, dans la conjoncture peu favorable de l’après-récession, les zones d’emploi de Caen et de Rouen ont encore largement profité de leur forte densité d’emplois. Leur caractère de capitale régionale ou ex-capitale régionale leur permet par ailleurs de fixer de nombreux emplois métropolitains supérieurs. Les cadres des fonctions métropolitaines représentent respectivement 6,9 % et 7,1 % de l’emploi des bassins de Caen et de Rouen, contre 5,8 % en moyenne en Normandie. Dans le champ de l’économie productive, le taux de création d’emplois brut depuis l’extérieur est resté, en 2010 et 2011, largement au-dessus de la moyenne : + 2,1 % à Caen et + 2,0 % à Rouen en moyenne annuelle, contre + 1,6 % en moyenne sur le territoire national. Ces croissances, certes moins fortes que pendant la période antérieure à la crise, ne traduisent pas forcément une perte d’attractivité mais plutôt la faiblesse générale de la reprise au lendemain de la récession. Ces deux zones d’emploi restent des territoires où des entreprises choisissent de développer leur activité.

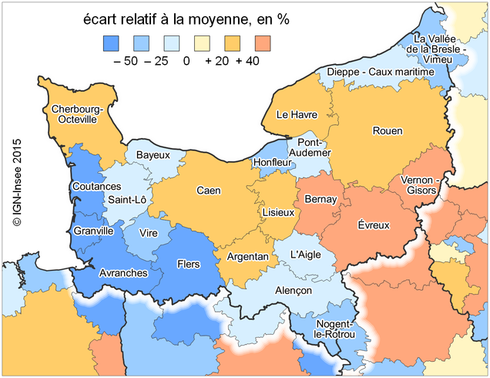

graphiqueFigure_1 – Les zones de Bernay, Evreux et Vernon-Gisors tirent parti de leur proximité avec l'Ile-de-France - Taux de création d’emplois par des centres de décision extérieurs par zone d'emploi, champ non présentiel, 2010-2012

- Source:Insee, Répertoire des entreprises et des établissements, CLAP, Lifi

graphiqueFigure_2 – De nombreux emplois liés au tourisme dans les zones littorales - Part de l’emploi lié au tourisme par zone d’emploi en 2011

- Source:Insee, CLAP, DADS

De nombreux emplois sont aussi créés depuis l'extérieur dans les zones de Cherbourg-Octeville et du Havre. Ces deux zones d’emploi profitent de leur situation géographique et de l’implantation de secteurs industriels continuant à se développer. Leurs spécificités (nucléaire, complexe industriel et portuaire, ingénierie…) favorisent l’arrivée d’actifs hautement qualifiés.

Ensuite, trois zones d’emploi tirent parti de leur proximité avec la région parisienne et les centres de décision économiques majeurs qui y sont implantés : Bernay, Evreux et Vernon-Gisors. A ce groupe de zones d’emploi, on peut assimiler celles d’Argentan et de Lisieux, proches de Caen et bénéficiant de son dynamisme économique.

Terres d’accueil pour de grandes entreprises présentes depuis longtemps, toutes ces zones d’emploi attirent en revanche peu d’activités nouvelles. Comparée aux régions du sud de la France, la Normandie n’est pas un espace de prédilection pour la création d’entreprises. Les investisseurs préfèrent y accroître la taille de leurs implantations locales plutôt que d’en créer de nouvelles, au moins dans l’économie productive. Dans cette sphère de l’économie, les créations d’établissements par des centres de décision extérieurs y sont relativement peu nombreuses et inférieures à la moyenne. Les taux de création d’établissements depuis l’extérieur dans l’économie productive sont même faibles à Rouen (1,3 %) et au Havre (1,3 %). A Caen, ce taux reste en deçà de la moyenne des zones d’emploi françaises (1,6 % contre 1,7 %).

Ces neuf zones d’emploi exercent en revanche une faible attractivité résidentielle. Elles attirent peu les retraités (à l’exception de Bernay) et les actifs travaillant à l’extérieur (sauf les zones de Vernon-Gisors, de Bernay et d’Evreux). Ces trois zones d’emploi ont la particularité de bénéficier du dynamisme de l’emploi francilien et sont attractives pour les actifs travaillant en région parisienne. En matière d’attractivité touristique, la zone d’emploi de Caen est la mieux placée dans ce groupe. Mais si la partie littorale de cette zone d’emploi et la ville elle-même séduisent les touristes, la part de l’emploi salarié lié au tourisme n’y excède pas la moyenne nationale.

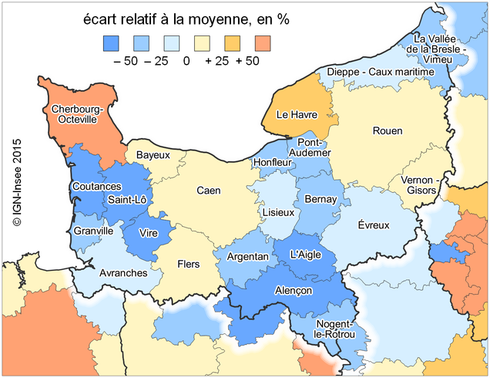

Attractivité résidentielle pour les zones d’emplois littorales

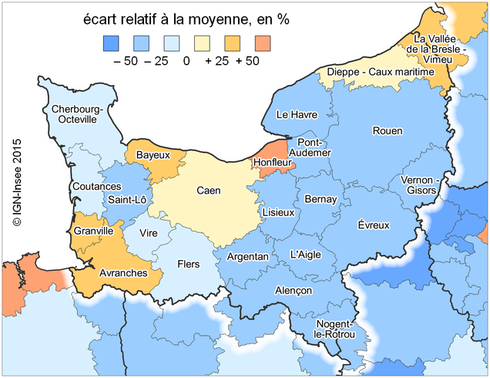

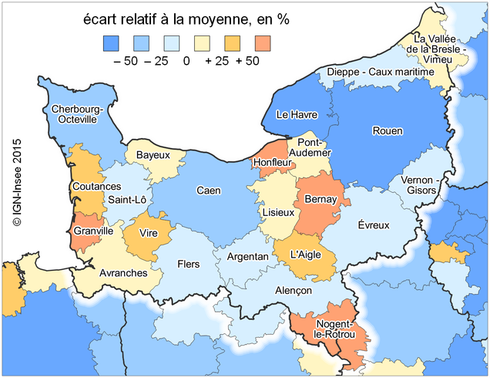

Huit autres zones d’emploi doivent plutôt compter sur leur attractivité résidentielle pour bâtir leur futur. C’est surtout le cas des zones littorales du Calvados, de la Manche et, à un degré moindre, de Seine-Maritime. Elles sont presque toutes des zones de forte fréquentation touristique où s’installent en grand nombre retraités ou actifs en fin de carrière, y compris travaillant hors de la zone elle-même. La part de l’emploi salarié lié au tourisme atteint son maximum à Honfleur (5,9 %). Elle est également très forte à Bayeux (2,8 %) et à Avranches (2,7 %) et reste significative dans la Vallée de la Bresle-Vimeu (2,5 %). Le taux d’arrivée de retraités dépasse 1 % à Granville (plus du double de la moyenne des zones d’emploi françaises). Autre témoin d’attractivité résidentielle, le taux d’actifs s’installant dans un territoire, quoique travaillant à l’extérieur de celui-ci, est particulièrement important à Bayeux et Honfleur. Les actifs concernés se déplacent à Caen, à Saint-Lô ou au Havre. Au total, la variation de la population due au solde des entrées-sorties du territoire est largement positive dans les zones d’emploi du littoral de la Manche et du Calvados, avec, en conséquence, une augmentation du nombre d’habitants. En revanche, ce solde reste négatif dans la Vallée de la Bresle-Vimeux, où l’installation d’actifs est entravée par le relatif éloignement des pôles d’emploi importants.

graphiqueFigure_3 – Les côtes du Calvados et de la Manche attirent les retraités - Taux d’arrivée de retraités par zone d’emploi en 2011

- Source:Insee, recensement de la population 2011

graphiqueFigure_4 – Parmi les zones exerçant une attractivité résidentielle, Bayeux et Honfleur accueillent de nombreux navetteurs - Taux d’arrivée d’actifs travaillant hors zone par zone d’emploi en 2011

- Source:Insee, recensement de la population 2011

Les zones d’emploi de Pont-Audemer et de Nogent-le-Rotrou exercent elles-aussi une forte attractivité résidentielle, en raison surtout de leur situation géographique. La première est proche des grands pôles d’emplois de la vallée de la Seine voire du Calvados, tous assez facilement accessibles. Le taux d’arrivée d’actifs travaillant hors zone atteint là un maximum : 1,9 %, contre 0,7 % pour l'ensemble des zones d'emploi françaises. Nogent-le Rotrou attire quant à elle de nombreux retraités, des actifs n’hésitant pas à se déplacer vers Paris ou vers Le Mans.

En revanche, tous ces territoires possèdent une faible attractivité productive, comme le montre le faible nombre d’emplois qui s’y créent sous l’impulsion des centres de décision extérieurs. Les taux de création de ces emplois sont particulièrement faibles sur la côte Ouest de la Manche. Dans ce domaine, ce littoral ne bénéficie pas du dynamisme de la région voisine, la Bretagne, et pâtit de l’éloignement des grandes villes normandes et franciliennes.

Peu d’échanges avec l’extérieur pour six zones d’emploi normandes, plutôt administratives ou industrielles

Les six zones d’emploi restantes sont plus difficiles à classer. Elles n’affichent pas clairement les caractéristiques de l’attractivité productive ni celles de l’attractivité résidentielle. Elles sont de surcroît très différentes les unes des autres.

Un premier groupe est celui des zones d’emploi de Saint-Lô et Alençon, structurées autour de deux villes administratives, préfectures de département. Ce ne sont pas des destinations touristiques. Elles n’attirent pas non plus les activités de l’extérieur et les arrivées d’actifs qualifiés y sont faibles. Ceci n’empêche pas que la population croît à Saint-Lô, notamment grâce à un solde d’entrées-sorties du territoire positif depuis le début des années 2000. En revanche, la population d'Alençon diminue, à la fois sous l’effet de la baisse de l’excédent des naissances sur les décès et de départs plus importants que les arrivées.

La zone d’emploi de Dieppe-Caux maritime connaît le même repli démographique qu’Alençon. Cependant elle peut compter sur le tourisme. De même, le taux d’arrivée des retraités y approche celui de la moyenne des zones d'emploi françaises.

Les trois zones d’emploi suivantes - Flers, Vire, L’Aigle - sont représentatives de la Normandie rurale de l’intérieur. Ce sont des territoires agricoles et industriels en forte mutation. Leur économie repose sur des entreprises bien implantées, souvent dans des secteurs d’activité traditionnels (automobile, métallurgie, agroalimentaire). La création d’activités nouvelles y est peu importante, tout comme l’extension des activités déjà présentes. Ainsi, le taux de création d’emplois depuis l’extérieur y est faible. L’enjeu réside plutôt dans le maintien des activités déjà implantées et dans la préservation du tissu productif qui entoure les entreprises les plus importantes, celles qui font vivre fournisseurs et sous-traitants. L’attractivité résidentielle de ces trois zones d’emploi est faible également, même si l’installation des retraités y est non négligeable, notamment à L’Aigle. Enfin, dans les zones de Vire et de Flers, une part conséquente de l'emploi est liée au tourisme. Ces caractéristiques signalent un potentiel important pour contrarier le déclin démographique.

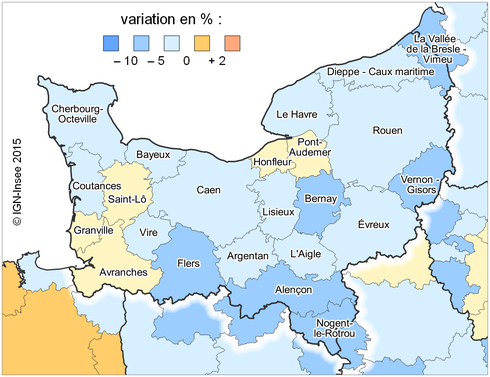

Entre attractivité et croissance de l’emploi, des relations complexes

Aucune structure de l'économie territoriale, qu'elle soit productive ou résidentielle, ne met un territoire à l'abri d'un repli de l'emploi, notamment en période de difficulté. Sur la période récente, le choc de la crise de 2008 se fait sentir dans les trajectoires d’évolution des zones d’emploi normandes, y compris de celles à dominante productive. Ainsi, dans les zones de Rouen et de Caen, l’emploi, qui a progressé de 5 % entre 2001 et 2007, s’est replié de 2 % entre 2007 et 2012. De même, l’emploi est en net repli depuis 2007 dans la zone d’emploi du Havre, le repli étant moins marqué dans celle de Cherbourg-Octeville.

Dans les zones d’emploi attractives sur le plan résidentiel, l’activité résiste mieux. L’emploi a même crû de 3,6 % à Granville en trois ans, grâce au développement des activités liées au tourisme et à la croissance de la population. C’est le cas aussi à Honfleur et, dans une moindre mesure, à Pont-Audemer. En revanche, l’emploi a reculé dans la Vallée de la Bresle-Vimeux. Enfin, parmi les territoires n’affichant pas de caractéristique particulière en termes d’attractivité, les évolutions de l’emploi sont extrêmement contrastées. Il progresse dans la zone d’emploi de Saint-Lô et dans celle de Vire avec une croissance de 2,7 % sur les trois dernières années, tandis qu’il chute sévèrement dans celle d’Alençon (- 6,7 % entre 2007 et 2012).

graphiqueFigure_5 – Les zones de Cherbourg-Octeville et du Havre attirent des actifs qualifiés - Taux d’arrivée d’actifs qualifiés par zone d’emploi en 2011

- Source:Insee, recensement de la population 2011

graphiqueFigure_6 – Attractivité et croissance de l'emploi ne vont pas systématiquement de pair - Variation de l’emploi entre 2007 et 2012, en % par zone d’emploi

- Source:Insee, Estimations annuelles d’emploi

Encadré 1 - Méthode

4 indicateurs ont été retenus pour caractériser l’attractivité productive d’un territoire :

- le nombre d’établissements créés ou transférés par des centres de décision situés hors de la zone appartenant à la sphère productive entre 2010 et 2012 rapporté au stock moyen d’établissements de la zone entre 2010 et 2012.

- le nombre d’emplois créés dans les établissements nouveaux ou pérennes contrôlés par les centres de décision extérieurs appartenant à la sphère productive entre 2010 et 2012 rapporté à l’emploi moyen de la zone entre 2010 et 2012.

- le nombre d’arrivées d’actifs qualifiés (cadres et personnels de conception-recherche du secteur privé) entre 2010 et 2011 rapporté à l’emploi total de la zone au lieu de travail.

- le nombre d’entrées de travailleurs indépendants dans la zone entre 2010 et 2011 rapporté à l’emploi total de la zone au lieu de travail .

3 indicateurs ont été retenus pour caractériser l’attractivité résidentielle d’un territoire :

- le nombre d’arrivées de retraités entre 2010 et 2011 rapporté à la population de la zone au RP2011

- le nombre d’arrivées d’actifs travaillant hors zone entre 2010 et 2011 rapporté à la population de la zone en 2011

- l'emploi salarié lié au tourisme en 2011 dans la zone rapporté à l’emploi total 2011 de la zone.

Encadré 2 - Attractivité et politiques publiques

Dans un contexte concurrentiel toujours plus fort, l’accueil de nouvelles populations et, plus globalement, l’attractivité des territoires sont au cœur des politiques publiques d’aménagement et de développement des territoires. Aussi, les collectivités territoriales agissent sur les leviers de l’attractivité que sont les conditions d’aménités (cadre de vie, transport, services,…), de réceptivité (logement, foncier, …) ou d’activité (création-reprise d’activité, formation) contribuant à construire une offre territoriale globale.

En Normandie ce sont les grands équipements et plateformes de recherche dans la santé, le numérique ou encore les matériaux, ainsi que le développement de grandes filières comme l’aéronautique, l’énergie, le tourisme ou l’agroalimentaire qui donne à la région une visibilité internationale.

Ce sont aussi les villes qui tiennent un rôle éminemment structurant et de cohésion sociale par l’équilibre et l’attractivité du territoire normand tant au niveau du développement économique (industriel et services aux entreprises, à la population, aux visiteurs…) qu’à ceux de l’enseignement et de la formation professionnelle ou de la préservation du cadre de vie par la protection de l’environnement et le maintien de services dans les bourgs ruraux.

Définitions

L’attractivité productive est la capacité d’un territoire à attirer des activités nouvelles et des facteurs de production mobiles tels que capitaux, équipements, entreprises ou travailleurs qualifiés dans la sphère productive pour s’affranchir de l’effet « croissance de population ».

L’attractivité résidentielle est la capacité d’un territoire à attirer des personnes et leurs revenus, en provenance de l’extérieur du territoire. Ces revenus extérieurs proviennent des navetteurs (qui habitent et travaillent dans deux zones distinctes), des retraités qui viennent s’installer sur le territoire et des touristes qui dépensent leurs revenus pendant leurs séjours. Ces revenus dépensés sur le territoire se transforment en emplois et constituent un facteur de développement économique local.

Fonctions métropolitaines : les professions exercées par les actifs peuvent être réparties en quinze fonctions, certaines plutôt orientées sur la production et relevant de l'économie dite « productive », d'autres plutôt tournées vers les services à la population et relevant de l'économie dite « présentielle ». Cinq fonctions, plus spécifiquement localisées dans les grandes aires urbaines, sont qualifiées de « fonctions métropolitaines » : conception-recherche, prestations, intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion et culture-loisirs.

Sphère présentielle, sphère productive : la partition de l’économie en deux sphères, présentielle et productive, permet de mieux comprendre les logiques de spatialisation des activités. Les activités et les emplois présentiels répondent aux besoins des populations présentes sur un territoire. Les activités productives produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées vers les entreprises correspondantes.

Pour en savoir plus

« En Basse-Normandie, trois emplois salariés marchands sur dix dépendent de l’Île-de-France », Insee Flash Basse-Normandie N° 29, octobre 2015

« Bilan de la saison touristique 2015 en Normandie : le tourisme normand a toujours le vent en poupe », Insee Analyses Normandie N°2, février 2016

« L'attractivité économique des territoires : attirer des emplois, mais pas seulement », Insee Première N° 1416, octobre 2012