L'attractivité économique des territoires Attirer des emplois, mais pas seulement

L'attractivité économique des territoires Attirer des emplois, mais pas seulement

Pour se développer, les territoires ont plusieurs cordes à leur arc : accueillir usines et bureaux, mais aussi miser sur la venue de touristes, de retraités ou de salariés travaillant ailleurs. Une carte de l'attractivité économique française se dessine à travers l'importance des loisirs, le développement des transports ou encore la recherche de meilleures conditions de résidence. Ainsi émergent des territoires maritimes ou montagneux qui font valoir leur patrimoine naturel et leur qualité de vie. Mais aussi la périphérie de grandes métropoles où vivent des salariés et leurs familles venus y trouver des logements abordables sans pour autant y travailler. Ce sont d'abord le nord de la France, le sillon rhodanien et les grandes villes du Sud qui attirent des emplois. L'arrivée de salariés qualifiés se concentre à Paris et dans quelques grandes métropoles régionales. En dehors de ces zones, le Grand Sud-Ouest peine à faire valoir son attractivité résidentielle, et une partie de la France industrielle du Nord-Est demeure ignorée de ces flux économiques.

- Attirer des producteurs ou des consommateurs

- Le littoral attire touristes et retraités

- Aux frontières des grandes villes, les travailleurs et leur famille

- Des emplois qualifiés pour les grandes agglomérations

- L'arrivée d'emplois moins qualifiés dans le nord de la France

- Les zones les moins attractives au nord-est

- Une définition de l'attractivité économique

Attirer des producteurs ou des consommateurs

L'attractivité économique d'un territoire repose sur sa capacité à capter des ressources extérieures (encadré). Les territoires peuvent d'abord chercher à attirer des ressources productives : activités nouvelles avec les emplois qui y sont attachés, ou compétences professionnelles particulières, notamment des travailleurs qualifiés. Ces deux modes relèvent de l'attractivité économique productive. Mais, les territoires peuvent également miser sur le tourisme, l'accueil de retraités ou l'installation de salariés qui travaillent en dehors du territoire (navetteurs)-(sources). C'est-à-dire sur l'attractivité économique résidentielle.

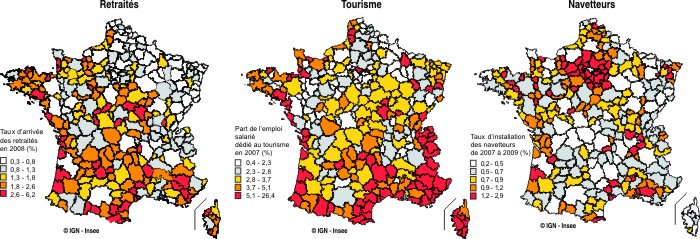

Le littoral attire touristes et retraités

Sur le littoral et dans les massifs montagneux, l'attractivité économique est de nature résidentielle. Dans les zones d'emploi alpines de Briançon, du Chablais, de la Tarentaise, de la Maurienne et du Mont-Blanc, on privilégie le tourisme. La France est au troisième rang mondial pour les dépenses des voyageurs étrangers ; cette activité se développe aussi pour les vacanciers français. Dans ces cinq zones d'emploi, deux salariés sur dix travaillent en relation avec les touristes. Souvent axé sur les espaces naturels, le tourisme peut aussi se développer à partir de décisions plus volontaristes, par exemple en installant un musée comme le Centre Pompidou à Metz.

À Royan (Charente-Maritime), aux Sables-d'Olonne et à Challans (Vendée) ou à Céret (Pyrénées-Orientales), on accueille aussi des retraités apportant de nouveaux revenus. Sur les cinq dernières années, les arrivées de retraités représentent 6 % de la population dans ces territoires. Leur répartition spatiale est proche de celle des touristes tant les séniors s'installent sur les façades maritimes à la recherche d'aménités (carte 1). Les zones d'emploi comme le Morvan (Nièvre) ou Saint-Girons (Ariège) les attirent également. Le cumul du tourisme et de l'installation des retraités demeure toutefois une spécificité du littoral.

graphiquecarte 1 – Touristes et retraités sur le littoral, navetteurs en Île-de-France

- Source : Insee, recensement de la population 2008, DADS 2007 à 2009.

Aux frontières des grandes villes, les travailleurs et leur famille

Les travailleurs et leur famille s'installent à Étampes (Essonne) ou Coulommiers (Seine-et-Marne), tout en travaillant dans la capitale ou ses environs. De nombreux salariés font ce choix avec l'envolée des prix du logement. Les navetteurs arrivés au cours des trois dernières années y représentent 2,5 % de la population. Dans une moindre mesure, la périphérie des grandes métropoles provinciales accueille également des navetteurs. Ils contribuent par exemple au développement d'Ancenis à proximité de Nantes ou de Salon-de-Provence proche d'Aix-en-Provence et de Marseille.

L'attractivité résidentielle explique la progression d'un emploi présentiel répondant aux besoins des populations présentes sur les territoires, moins exposé aux chocs conjoncturels. Mais le développement d'un territoire par l'installation de résidents peut avoir des effets préjudiciables, notamment en matière de développement durable : étalement urbain, consommation des espaces naturels, artificialisation des sols, émissions de gaz à effet de serre dus à l'allongement des déplacements quotidiens.

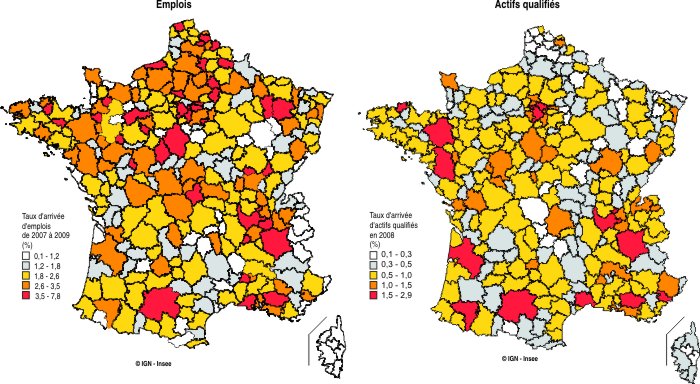

Des emplois qualifiés pour les grandes agglomérations

Paris, sa banlieue et quelques métropoles provinciales concentrent l'arrivée des salariés les plus qualifiés (carte 2). À Paris, Saclay (Essonne), Toulouse, autour de Cannes et d'Antibes (Alpes- Maritimes) et à Aix-en-Provence, ceux qui sont venus travailler sur les cinq dernières années représentent de 2 à 3 % du total des emplois. Ces taux sont presque équivalents à Lyon, Nantes, Grenoble, Rennes, Pau ou même à Lannion. Ces agglomérations sont déjà celles qui comportent le plus de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Elles abritent des pôles universitaires, des centres de recherche et des entreprises spécialisées dans les technologies de pointe : technologies de l'information à Sophia-Antipolis pour la zone de Cannes-Antibes ; génie pétrolier et aéronautique à Pau ; microélectronique à Aix-en-Provence ou encore laboratoires de recherche à Saclay et Lannion. L'arrivée de nouveaux salariés qualifiés amplifie cette spécificité. Connu sous le terme de « métropolisation », ce processus renforce la place des activités tertiaires et le pouvoir économique des grandes agglomérations. Dans ces zones, l'attractivité productive associe arrivées de salariés qualifiés et croissance de l'emploi. Les emplois nouveaux de la sphère non présentielle représentent 4 % de l'emploi total dans les zones de Toulouse, Grenoble et Lyon.

graphiquecarte 2 – Des arrivées d'emplois qualifiés dans les grandes métropoles

- Source : Insee, Sirene, Clap, Lifi 2007 à 2009, recensement de la population 2008.

L'arrivée d'emplois moins qualifiés dans le nord de la France

L'attractivité productive concerne aussi des territoires qui accueillent moins de salariés qualifiés. Elle passe alors plutôt par des créations ou des extensions d'établissements même si les grandes opérations se font rares depuis l'emblématique installation de Toyota à Valenciennes au début des années 2000. Cette forme d'attractivité productive concerne souvent les zones d'emploi de villes grandes à moyennes du nord de la France comme Lille, Strasbourg, Nancy, Reims, Le Havre ou Rouen.

Hormis dans la première couronne parisienne, où arrivées d'emplois et de résidents se cumulent, les zones d'emploi attractives pour la sphère productive ont le plus souvent une faible attractivité résidentielle. Les exceptions sont Paris et quelques territoires situés près des littoraux atlantique et méditerranéen comme Saint-Malo, Vannes, Bayonne, Cannes-Antibes ou Nice ; ces zones attirent touristes et retraités. Saclay et Aix-en-Provence sont aussi des territoires où s'installent des actifs parisiens ou marseillais.

Les zones les moins attractives au nord-est

Quatre zones d'emploi sur dix sont peu attractives. Avec peu d'arrivées d'emplois et de personnel qualifié, les plus mal loties sont en plus délaissées par la sphère résidentielle. Ces zones sont notamment en Champagne-Ardenne, région dont la population diminue : par exemple, les zones d'emploi de Charleville-Mézières (Ardennes), de Chaumont-Langres (Haute-Marne) ou de Châlons-en-Champagne (Marne). On les trouve aussi en Lorraine. C'est-à-dire en partie dans le berceau industriel de la France.

D'autres territoires, globalement peu attractifs, ont toutefois une attractivité résidentielle proche de la moyenne nationale. Ils sont souvent au sud, dans des villes de quelques dizaines de milliers d'habitants comme Bergerac, Périgueux, Agen, Tarbes, Montauban ou Carcassonne, voire des villes plus importantes comme Perpignan et Toulon, mais également en Bretagne, à Saint-Brieuc ou à Quimper. De même dans des massifs montagneux des Vosges, du Jura ou du Massif central : à Saint-Dié (Vosges), à Lons-le-Saunier (Jura) ou à Brioude (Haute-Loire). Cahors (Lot) bénéficie, en outre, de l'installation de retraités et des revenus des touristes. En revanche les zones d'emploi de Saverne et de Molsheim-Obernai près de Strasbourg profitent de l'installation de navetteurs.

Une définition de l'attractivité économique

L'attractivité économique est définie comme la capacité d'un territoire à attirer des ressources spécifiques provenant de l'extérieur. Les contours de l'attractivité économique proposés ici englobent deux aspects complémentaires : un aspect « productif » traditionnel et un aspect « résidentiel ». Ils définissent ensemble une géographie de l'attractivité des territoires (carte 3).

L'attractivité économique productive est la capacité d'un territoire à attirer des activités nouvelles et des facteurs de production. Elle est mesurée par l'arrivée d'emplois sur le territoire. On ne retient que ceux créés par des centres de décision extérieurs au territoire. Car pour mesurer l'attractivité, on se limite aux apports exogènes résultant d'une mise en concurrence des territoires. De plus, pour s'affranchir de l'effet « croissance de la population », on se restreint aux créations d'emplois de la sphère non présentielle (définitions). Les emplois qualifiés sont pris en compte, ce sont les facteurs de production pour lesquels les territoires se livrent la plus vive concurrence. Ils possèdent un réel effet d'entraînement sur l'économie locale. Ce sont ici les cadres et les personnels de conception et de recherche du secteur privé. Les emplois du secteur public sont exclus car leurs logiques de localisation relèvent plutôt de décisions politiques.

L'autre enjeu économique fort pour les territoires est l'attractivité économique résidentielle qui consiste à attirer des revenus. Les revenus disponibles localement peuvent être importés à travers la présence, temporaire ou permanente, de certaines personnes. Ces revenus extérieurs constituent un moteur complémentaire du développement économique local lorsqu'ils sont dépensés sur le territoire et qu'ils se transforment en emplois. Avec l'essor de la mobilité, il existe une déconnexion croissante entre lieu de résidence, lieu de travail et lieu de consommation. Ces transferts de revenus interterritoriaux sont de plus en plus fréquents et deviennent localement un enjeu important. Ils proviennent des « navetteurs » qui habitent et travaillent dans deux zones distinctes, des retraités qui viennent habiter sur le territoire, enfin des touristes qui dépensent leur revenu lors de leurs séjours.

graphiquecarte 3 – Une attractivité économique à plusieurs facettes

- Lecture : la zone d'emploi de Toulouse se démarque par un haut niveau d'attractivité productive.

- Source : Insee, Sirene, Clap, Lifi, DADS 2007 à 2009 et recensement de la population 2008.

Sources

La typologie de l'attractivité des zones d'emploi a été définie à partir de cinq indicateurs. Ces indicateurs d'attractivité quantifient les flux de ressources que les territoires cherchent à capter. Les deux premiers relèvent de l'attractivité productive et les trois suivants de l'attractivité résidentielle :

1. Le taux d'arrivée d'emplois rapporte le nombre moyen de créations et de transferts d'emploi par des décideurs (siège d'entreprise ou tête de groupe) extérieurs au territoire dans les établissements de la sphère non présentielle à l'emploi moyen. Il est calculé, pour la période 2007-2009, à partir de trois sources : le répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) qui centralise les mouvements affectant les unités de production dont les créations ; Connaissance locale de l'appareil productif (Clap) qui fournit des statistiques sur l'emploi salarié et enfin l'enquête sur les liaisons financières (Lifi) entre sociétés qui identifie les groupes de sociétés opérant en France et détermine leur contour.

2. Le taux d'arrivée d'actifs qualifiés, estimé à partir des données du recensement de la population de 2008, c'est le rapport entre le nombre d'arrivées d'actifs qualifiés au lieu de travail et le nombre total d'emplois.

3. Le taux d'arrivée de retraités est mesuré avec le recensement de la population de 2008. Les données concernant les migrations sont issues de la question sur le lieu de résidence cinq ans plus tôt. Il est calculé en rapportant le nombre d'installations de retraités provenant d'autres zones à la population totale.

4. Le taux d'installation d'actifs travaillant hors zone (navetteurs) est calculé à partir des déclarations annuelles de données sociales (DADS), formalité déclarative que doit accomplir toute entreprise employant des salariés. Pour le calculer, on divise le nombre moyen d'actifs venus habiter dans la zone alors qu'ils travaillent ailleurs par la population totale.

5. La part de l'emploi salarié lié au tourisme est mesurée grâce aux DADS en rapportant les emplois salariés liés au tourisme à l'emploi salarié total pour l'année 2007.

En fonction des valeurs prises par ces cinq indicateurs d'attractivité et de leur classification, une typologie en huit classes se dessine.

Définitions

Les 304 zones d'emploi métropolitaines sont des espaces géographiques où la plupart des actifs résident et travaillent. Ce découpage définit des territoires pertinents pour les diagnostics économiques locaux et peut guider la mise en œuvre des politiques territoriales initiées par les pouvoirs publics ou les acteurs locaux.

La partition de l'économie en deux sphères, présentielle et non présentielle, permet de mieux comprendre les logiques de spatialisation des activités. Tandis que les activités et les emplois présentiels répondent aux besoins des populations présentes sur le territoire, les activités non présentielles, produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises correspondantes.