Insee Première ·

Novembre 2025 · n° 2082

Insee Première ·

Novembre 2025 · n° 2082 Un réseau de recharge électrique en fort essor, avec en moyenne 23 points de charge

pour 100 véhicules dans les grandes villes

Un réseau de recharge électrique en fort essor, avec en moyenne 23 points de charge

pour 100 véhicules dans les grandes villes

Le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques accessibles au public compte 126 000 points de charge en mai 2025, soit 69 % de plus que 14 mois auparavant. L’essor est particulièrement marqué pour la charge ultra-rapide, avec près de 9 000 points supplémentaires. Le réseau est particulièrement concentré dans les zones dédiées à l’activité économique et les communes touristiques.

Dans les villes, le réseau est déjà dense et encore en forte expansion. Les installations y sont plus souvent dans les parkings publics, avec davantage de bornes à charge lente. Dans les grandes villes de plus de 200 000 habitants, on compte en moyenne 23 points de charge pour 100 véhicules électriques, avec des écarts allant de 9 à 40.

- Dans les villes, un réseau dense et en forte expansion

- Près de 9 000 points de charge ultra-rapide supplémentaires en 14 mois

- Dans les grands centres urbains, 21 % des points de charge sont implantés dans des parkings publics

- Une concentration du réseau dans les zones dédiées à l’activité économique et touristiques

- De 9 à 40 points de charge pour 100 véhicules électriques dans les grands centres urbains

- Encadré – Un réseau partagé à parts égales entre acteurs publics et privés

Dans les villes, un réseau dense et en forte expansion

En mai 2025, en France métropolitaine, 30 000 stations de recharge électriques accessibles au public regroupent 126 000 points de charge, dont un quart sont à vitesse de charge rapide ou ultra-rapide (figure 1). Ce réseau de recharge accessible au public est en forte expansion : entre début avril 2024 et fin mai 2025, le nombre de stations a augmenté de 50 %, et celui des points de charge de 69 % (encadré, sources).

tableau Figure 1 – Nombre de points de charge accessibles au public par type de territoire en 2025

| Type de territoire | Nombre de points de charge | Nombre d’habitants | Nombre de points de charge pour 10 000 habitants | Nombre de points de charge pour 100 véhicules électriques | Nombre moyen de points de charge par station | Évolution du nombre de points de charge entre 2024 et 2025 (en %) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Zone urbaine | 91 567 | 44 243 740 | 21 | 19 | 4,7 | 72 |

| Grands centres urbains | 46 742 | 24 773 574 | 19 | 24 | 5,3 | 86 |

| Centres urbains intermédiaires | 21 478 | 9 002 542 | 24 | 21 | 4,5 | 63 |

| Ceintures urbaines | 14 432 | 6 463 317 | 22 | 11 | 4,2 | 54 |

| Petites villes | 8 915 | 4 004 307 | 22 | 15 | 3,8 | 61 |

| Zone rurale | 34 532 | 21 608 823 | 16 | 10 | 3,3 | 61 |

| Bourgs ruraux | 18 591 | 10 061 511 | 18 | 12 | 3,4 | 57 |

| Rural à habitat dispersé | 13 949 | 9 891 901 | 14 | 9 | 3,2 | 62 |

| Rural à habitat très dispersé | 1 992 | 1 655 411 | 12 | 10 | 2,9 | 101 |

| Ensemble | 126 099 | 65 852 563 | 19 | 15 | 4,2 | 69 |

- Lecture : En 2025, dans les grands centres urbains, on compte en moyenne 19 points de charge pour 10 000 habitants. Chaque station regroupe en moyenne 5,3 points de charge. Entre 2024 et 2025, le nombre de points de charge y a augmenté de 86 %.

- Champ : France métropolitaine, stations de recharge accessibles au public.

- Sources : Insee, recensement de la population 2022 ; Répertoire national des Infrastructures de recharge pour véhicules électriques, avril 2024 et mai 2025.

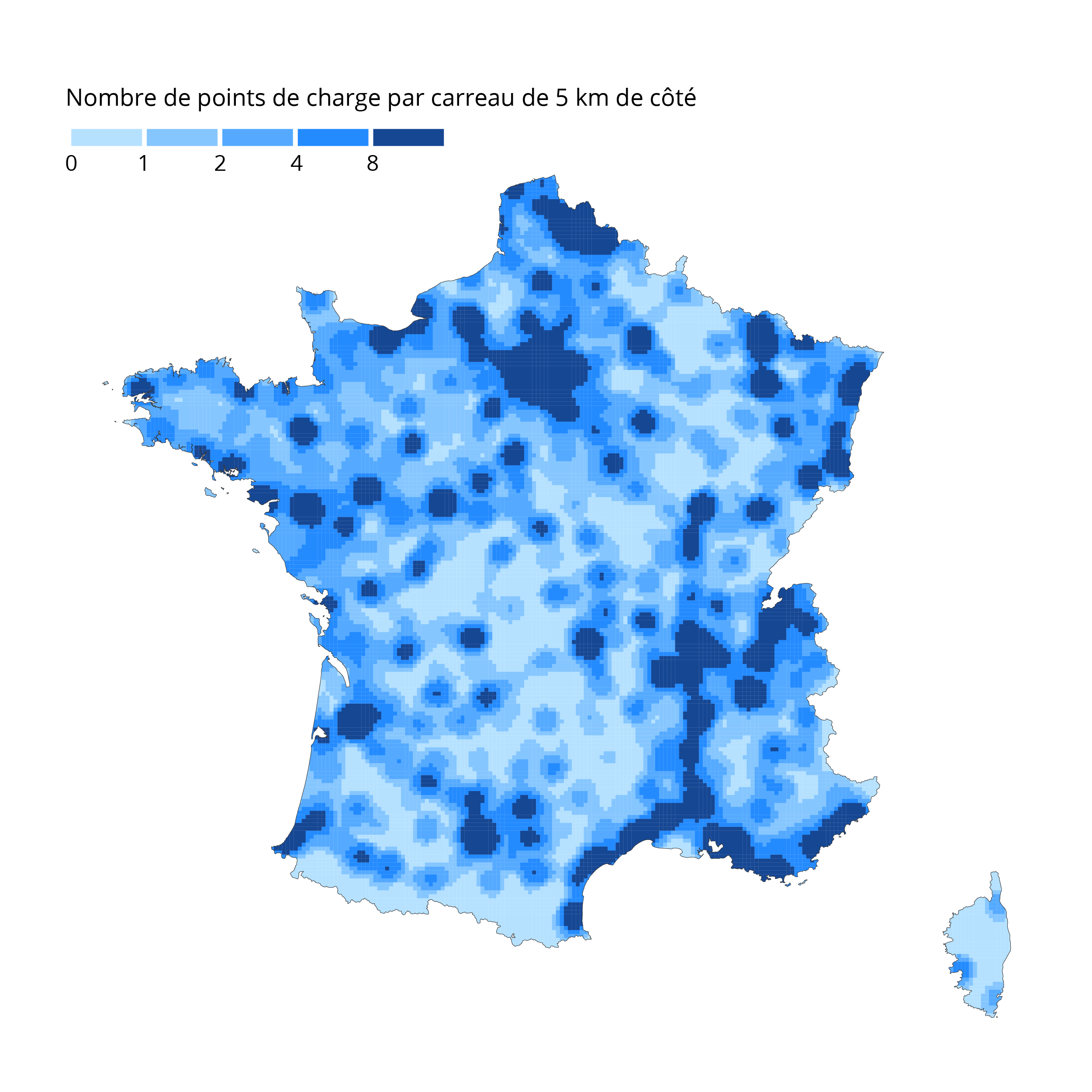

Le nombre de points de charge par habitant est plus élevé dans les zones urbaines (21 points pour 10 000 habitants), que dans les zones rurales (16 points) (figure 2). Entre début avril 2024 et fin mai 2025, les grands centres urbains comptent 22 000 nouveaux points de charge, soit une progression de 86 % (méthodes). La capacité des stations y est la plus forte avec 5,3 points de charge en moyenne. Le ratio points de charge pour 100 véhicules électriques y est le plus élevé, atteignant 24, contre 19 en moyenne dans l’ensemble des zones urbaines. Près d’un tiers des ménages motorisés n’y disposent pas de stationnement privé, ce qui limite fortement la recharge à domicile. En outre, dans l’habitat collectif, l’installation de bornes privées se heurte à des obstacles techniques ou juridiques.

graphiqueFigure 2 – Répartition des points de charge sur le territoire en 2025

- Lecture : En 2025, au cœur de l’Île-de-France, le nombre de points de charge est en moyenne de 8 ou plus par carreau de 5 km de côté.

- Champ : France métropolitaine, stations de recharge accessibles au public.

- Source : Répertoire national des Infrastructures de recharge pour véhicules électriques, mai 2025.

En milieu rural, les stations présentent une plus petite capacité (3,3 points de charge en moyenne) et un ratio points de charge pour 100 véhicules nettement plus faible (10). L’habitat individuel y facilite la recharge à domicile, de sorte que les infrastructures accessibles au public jouent surtout un rôle d’appoint, notamment pour les longs trajets ou les véhicules de passage.

Près de 9 000 points de charge ultra-rapide supplémentaires en 14 mois

Dans une station-service traditionnelle, une pompe à essence permet de faire un plein en quelques minutes. Les bornes électriques offrent une capacité de service plus contrainte, qui dépend de leur puissance. Or les points de charge de puissance faible ou intermédiaire (50 kW) représentent 75 % des équipements (figure 3a). Ils répondent aux usages de recharge lente lors de stationnements prolongés. La charge rapide en courant continu (DC) au-delà de 50 kW nécessite à la fois des bornes adaptées et des véhicules compatibles. Si la plupart des modèles récents acceptent la charge rapide, leur puissance maximale reste variable : nombre de véhicules actuels sont limités à 40 ou 50 kW en DC et ne chargeront qu'à cette puissance, même raccordés à une borne de 100 ou 150 kW. Les points ultra-rapides ne comptent que pour 15 % du parc total mais sont en très forte croissance (+89 % en 14 mois, soit près de 9 000 points supplémentaires). À titre de comparaison, on recense près de 4 000 stations de charge équipées de bornes ultra-rapides, contre environ 10 000 stations-service. L’écart est particulièrement marqué dans les zones rurales, où l’on compte en moyenne six stations-service pour une seule station dotée de bornes de ce type.

tableau Figure 3a – Caractéristiques des points de charge selon le type de territoire

| Type de territoire | Vitesse de charge des points de charge | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Lente | Accélérée | Rapide | Ultra-rapide | Ensemble | |

| Grands centres urbains | 28,5 | 52,4 | 6,4 | 12,7 | 100,0 |

| Centres urbains intermédiaires | 5,5 | 63,3 | 13,3 | 17,9 | 100,0 |

| Ceintures urbaines | 3,0 | 63,2 | 12,7 | 21,1 | 100,0 |

| Petites villes | 2,9 | 65,2 | 14,8 | 17,1 | 100,0 |

| Bourgs ruraux | 2,5 | 69,9 | 13,1 | 14,5 | 100,0 |

| Rural à habitat dispersé | 2,0 | 74,2 | 8,7 | 15,1 | 100,0 |

| Rural à habitat très dispersé | 0,7 | 79,7 | 5,9 | 13,7 | 100,0 |

| Ensemble | 12,7 | 61,8 | 10,1 | 15,4 | 100,0 |

- Lecture : Dans les grands centres urbains, 28,5 % des points de charge sont de vitesse lente.

- Champ : France métropolitaine, stations de recharge accessibles au public.

- Source : Répertoire national des Infrastructures de recharge pour véhicules électriques, mai 2025.

graphique Figure 3a – Caractéristiques des points de charge selon le type de territoire

- Lecture : Dans les grands centres urbains, 28,5 % des points de charge sont de vitesse lente.

- Champ : France métropolitaine, stations de recharge accessibles au public.

- Source : Répertoire national des Infrastructures de recharge pour véhicules électriques, mai 2025.

Dans les grands centres urbains, 21 % des points de charge sont implantés dans des parkings publics

Dans les grands centres urbains, il y a davantage de points de charge lente, principalement implantés en voirie et dans les parkings publics. Dans ces zones, la part des points de charge situés dans les parkings publics a triplé entre début avril 2024 et fin mai 2025, passant de 7 % à 21 % du total (figure 3b). Les gares sont ainsi de plus en plus équipées, afin de permettre aux voyageurs de combiner plusieurs modes de transport. 21 % des gares disposent d’un point de charge à proximité, contre seulement 8 % 14 mois auparavant.

Les territoires de densité intermédiaire – centres urbains intermédiaires, ceintures urbaines, petites villes – sont davantage équipés en points de charge rapide. En effet, de nombreux parkings privés à usage public, notamment ceux des supermarchés et des zones commerciales, y sont implantés. 45 % des points de charge de ces territoires se trouvent sur ces parkings contre 36 % au niveau national. Ce type d’implantation favorise l’installation de points de charge accélérée et rapide, mieux adaptés à des durées de stationnement plus courtes.

Dans les espaces ruraux, les points de charge lente sont très minoritaires : 1 à 2 % de l’ensemble. Le maillage repose principalement sur deux configurations : d’une part, des bornes accélérées implantées notamment en voirie dans les communes dépourvues de parkings aménagés ; d’autre part, des bornes rapides et ultra-rapides concentrées dans des stations dédiées à la recharge des véhicules en transit.

Une concentration du réseau dans les zones dédiées à l’activité économique et touristiques

Le maillage est particulièrement dense dans les zones dédiées à l’activité économique, qui rassemblent 32 % des points de charge accessibles au public alors qu’elles ne couvrent que 0,5 % du territoire national. Ces zones accueillent la moitié des salariés du secteur privé et connaissent une fréquentation élevée [Antunez K. et al].

Le tourisme constitue également un levier pour le développement des bornes de recharge. Les communes touristiques disposent en moyenne de 12 fois plus de points de charge que les communes non touristiques. Ce contraste est particulièrement marqué en zone rurale, où des communes touristiques concentrent une grande part des points de charge dans des territoires globalement peu dotés.

Les équipements les plus fréquemment situés à moins de 100 mètres d’un point de charge sont les hypermarchés (32 % d’entre eux) et les supermarchés (22 %), ainsi que les gares (22 %), qu’elles soient régionales ou nationales. Les stations-service intègrent progressivement des bornes de recharge pour véhicules électriques (20 % en disposent). Viennent ensuite les cinémas (20 %) et les hôtels (19 %), où la durée de stationnement est compatible avec une recharge significative.

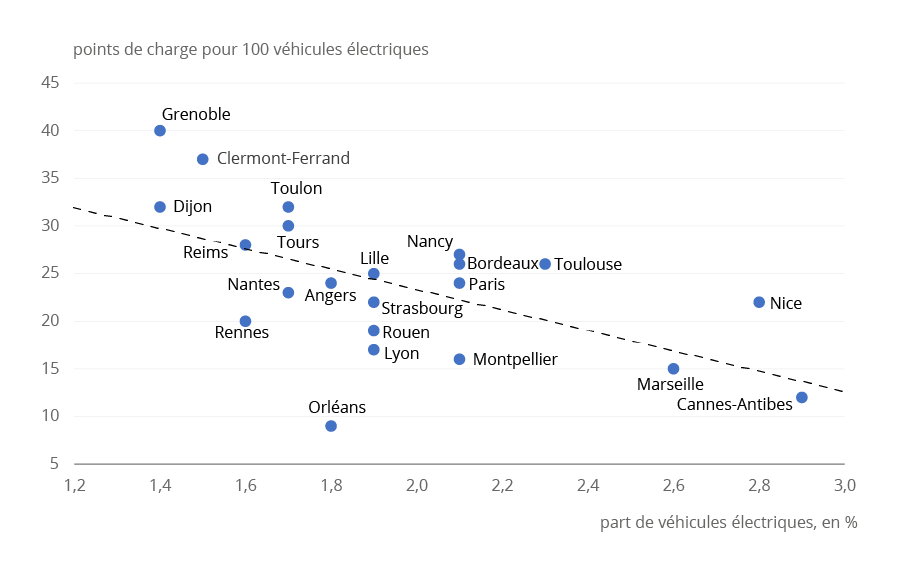

De 9 à 40 points de charge pour 100 véhicules électriques dans les grands centres urbains

Dans les grands centres urbains de plus de 200 000 habitants, on compte en moyenne 23 points de charge pour 100 véhicules électriques, et 2,1 % du parc automobile particulier est électrifié. La densité de points de charge varie de 9 à Orléans à 40 à Grenoble (méthodes) (figure 4). Ainsi, Grenoble, Clermont-Ferrand, Toulon et Dijon, où la part de véhicules électriques est inférieure à 1,7 %, affichent plus de 32 points de charge pour 100 véhicules électriques, un ratio nettement supérieur à la moyenne. À l’inverse, Cannes-Antibes et Marseille, où la diffusion des véhicules électriques est plus avancée (plus de 2,6 % du parc automobile), disposent de moins de 15 points de charge pour 100 véhicules électriques. Ces différences ne traduisent pas nécessairement un déséquilibre entre l’offre et la demande de points de charge.

tableauFigure 4 – Points de charge pour 100 véhicules électriques selon la part de véhicules électriques dans les grands centres urbains de plus de 200 000 habitants

| Grand centre urbain de plus de 200 000 habitants | Points de charge pour 100 véhicules électriques | Part des véhicules électriques dans l’ensemble du parc automobile (en %) |

|---|---|---|

| Grenoble | 40 | 1,4 |

| Clermont-Ferrand | 37 | 1,5 |

| Dijon | 32 | 1,4 |

| Toulon | 32 | 1,7 |

| Tours | 30 | 1,7 |

| Reims | 28 | 1,6 |

| Nancy | 27 | 2,1 |

| Bordeaux | 26 | 2,1 |

| Toulouse | 26 | 2,3 |

| Lille | 25 | 1,9 |

| Angers | 24 | 1,8 |

| Paris | 24 | 2,1 |

| Nantes | 23 | 1,7 |

| Nice | 22 | 2,8 |

| Strasbourg | 22 | 1,9 |

| Rennes | 20 | 1,6 |

| Rouen | 19 | 1,9 |

| Lyon | 17 | 1,9 |

| Montpellier | 16 | 2,1 |

| Marseille | 15 | 2,6 |

| Cannes-Antibes | 12 | 2,9 |

| Orléans | 9 | 1,8 |

| Ensemble | 23 | 2,1 |

- Lecture : Dans le grand centre urbain d’Angers, les véhicules électriques représentent 1,8 % du parc automobile. On y dénombre 24 points de charge pour 100 véhicules électriques.

- Champ : France métropolitaine, stations de recharge accessibles au public, véhicules particuliers électriques des ménages.

- Sources : Répertoire national des Infrastructures de recharge pour véhicules électriques, mai 2025 ; SDES, données sur le parc automobile français au 1er janvier 2025.

graphiqueFigure 4 – Points de charge pour 100 véhicules électriques selon la part de véhicules électriques dans les grands centres urbains de plus de 200 000 habitants

- Lecture : Dans le grand centre urbain d’Angers, les véhicules électriques représentent 1,8 % du parc automobile. On y dénombre 24 points de charge pour 100 véhicules électriques.

- Champ : France métropolitaine, stations de recharge accessibles au public, véhicules particuliers électriques des ménages.

- Sources : Répertoire national des Infrastructures de recharge pour véhicules électriques, mai 2025 ; SDES, données sur le parc automobile français au 1er janvier 2025.

Outre les niveaux d’équipement, les lieux d’implantation des bornes de recharge accessibles au public diffèrent. À Toulon, Marseille, Angers, Cannes-Antibes et Paris, plus de la moitié des points de charge sont implantés en voirie (figure 5). Ces choix s’inscrivent dans une logique de recharge de proximité, intégrée au stationnement urbain. À l’inverse, dans d’autres agglomérations comme Reims, Lille, Montpellier, Rennes, Orléans et Clermont-Ferrand, ce sont les parkings privés à usage public qui concentrent une majorité des points de charge, dans le cadre de partenariats avec des opérateurs commerciaux. Enfin, d’autres territoires comme Strasbourg ou Nantes se sont davantage orientés vers les parkings publics, en particulier les parkings-relais (P+R) en périphérie, afin de permettre aux automobilistes de laisser leur véhicule aux portes de la ville tout en le rechargeant pendant leurs trajets en transport en commun.

tableauFigure 5 – Répartition des points de charge par type d’implantation dans les grands centres urbains de plus de 200 000 habitants

| Grand centre urbain de plus de 200 000 habitants | Implantation des points de charge | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Station dédiée à la recharge des véhicules en transit | Parking privé (à usage public ou réservé à la clientèle) |

Parking public | Voirie | Total | |

| Toulon | 10,7 | 27,5 | 1,1 | 60,7 | 100,0 |

| Marseille | 24,1 | 17,3 | 2,2 | 56,4 | 100,0 |

| Angers | 17,3 | 24,7 | 3,7 | 54,3 | 100,0 |

| Cannes-Antibes | 10,8 | 19,4 | 16,5 | 53,3 | 100,0 |

| Paris | 10,7 | 19,9 | 19,1 | 50,3 | 100,0 |

| Lyon | 17,6 | 33,3 | 2,9 | 46,2 | 100,0 |

| Nancy | 7,7 | 29,6 | 18,6 | 44,1 | 100,0 |

| Rouen | 13,3 | 30,2 | 13,5 | 43,0 | 100,0 |

| Nice | 6,9 | 21,9 | 29,8 | 41,4 | 100,0 |

| Bordeaux | 11,4 | 32,3 | 17,1 | 39,2 | 100,0 |

| Grenoble | 15,2 | 23,9 | 26,5 | 34,4 | 100,0 |

| Toulouse | 8,1 | 38,3 | 24,7 | 28,9 | 100,0 |

| Tours | 30,4 | 41,2 | 2,3 | 26,1 | 100,0 |

| Rennes | 21,4 | 53,0 | 3,2 | 22,4 | 100,0 |

| Clermont-Ferrand | 15,3 | 51,1 | 11,5 | 22,1 | 100,0 |

| Orléans | 2,8 | 52,2 | 25,0 | 20,0 | 100,0 |

| Strasbourg | 1,7 | 28,3 | 53,8 | 16,2 | 100,0 |

| Nantes | 9,2 | 36,6 | 38,2 | 16,0 | 100,0 |

| Montpellier | 17,0 | 53,4 | 15,1 | 14,5 | 100,0 |

| Reims | 18,5 | 56,9 | 10,7 | 13,9 | 100,0 |

| Dijon | 5,3 | 45,4 | 35,9 | 13,4 | 100,0 |

| Lille | 8,0 | 55,5 | 24,4 | 12,1 | 100,0 |

| Ensemble | 11,2 | 29,9 | 19,9 | 39,0 | 100,0 |

- Lecture : Dans le grand centre urbain d'Angers, 54,3 % des points de charge sont implantés sur la voirie.

- Champ : France métropolitaine, stations de recharge accessibles au public.

- Source : Répertoire national des Infrastructures de recharge pour véhicules électriques, mai 2025.

graphiqueFigure 5 – Répartition des points de charge par type d’implantation dans les grands centres urbains de plus de 200 000 habitants

- Lecture : Dans le grand centre urbain d'Angers, 54,3 % des points de charge sont implantés sur la voirie.

- Champ : France métropolitaine, stations de recharge accessibles au public.

- Source : Répertoire national des Infrastructures de recharge pour véhicules électriques, mai 2025.

Encadré – Un réseau partagé à parts égales entre acteurs publics et privés

Le réseau de recharge accessible au public s’organise principalement autour de deux logiques de déploiement. D’une part, un modèle à maîtrise publique : les équipements sont implantés en voirie ou dans des parkings publics, à l’initiative des collectivités territoriales. Ces infrastructures sont financées majoritairement par les fonds publics des collectivités territoriales. Elles peuvent bénéficier en complément de dispositifs nationaux ou européens de cofinancement, notamment via le programme Ouvrir dans un nouvel ongletAdvenir dans le cadre des Ouvrir dans un nouvel ongletCertificats d’Économies d’Énergie, qui couvrent une partie des coûts d’investissement. Ce modèle englobe 53 % des points de charge.

D’autre part, un modèle à initiative privée, qui regroupe les stations situées dans des parkings privés accessibles au public (grandes surfaces, zones commerciales) ainsi que les stations dédiées à la recharge des véhicules en transit (autoroutes, stations-service). Ce modèle est financé principalement par des acteurs privés, qui peuvent également bénéficier d’aides publiques à l’investissement, notamment via le programme Advenir. Ce modèle couvre 47 % des points de charge.

Sources

Le répertoire national des Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) est une base de données ouverte. Selon l'Ouvrir dans un nouvel ongletarrêté du 4 mai 2021, les aménageurs ont l’obligation légale de publier et de mettre à jour les données de leurs points de charge sur la plateforme data.gouv.fr. Ils doivent y renseigner des informations précises pour chaque point de charge accessible au public, comme sa localisation, ses caractéristiques techniques et ses modalités d’accès. Cependant, il faut noter que cette base peut présenter des incohérences avec la réalité. Ces écarts proviennent souvent de déclarations tardives ou de transmissions de données non conformes par certains aménageurs. Depuis 2024, cette source est intégrée à la Base permanente des équipements (BPE), avec un périmètre limité à la France métropolitaine.

La Base permanente des équipements (BPE) répertorie, sur l’ensemble de la France, un large éventail d’équipements et de services, marchands ou non, accessibles au public, avec une localisation précise à des niveaux géographiques fins. Pour les infrastructures de recharge, l’unité statistique de la BPE est la station de recharge, avec le nombre de points de charge associés – ces derniers constituant les unités statistiques du répertoire IRVE. Les données sont traitées pour supprimer les doublons liés aux mises à jour, ce qui entraîne des écarts de dénombrement avec le fichier source. La BPE décrit habituellement la situation au 1er janvier de chaque année. Toutefois, la présente étude s’appuie sur une version actualisée à fin mai 2025. L’évolution des points de charge est calculée sur une période de 14 mois, en comparant les données de fin mai 2025 à un extrait du fichier disponible début avril 2024. Cette période résulte de la mise à jour en continu des fichiers sur data.gouv.fr, sans possibilité d’extraire un état à une date précise antérieure.

Les données sur le nombre de véhicules particuliers électriques des ménages au 1er janvier 2025 proviennent du Service des données et études statistiques (SDES) du ministère chargé de la transition écologique. Elles sont issues de Rsvero, le Répertoire statistique des véhicules routiers, qui combine les informations du système d’immatriculation des véhicules et des contrôles techniques, ces derniers étant utilisés pour mieux estimer le parc réellement en circulation.

Méthodes

La grille communale de densité de l’Insee classe les communes en fonction du nombre d’habitants et de leur répartition, en tenant compte des zones concentrant de nombreux habitants. En sept niveaux, elle distingue dans l’espace urbain : grands centres urbains, centres urbains intermédiaires, ceintures urbaines et petites villes ; et dans l’espace rural : bourgs ruraux, rural à habitat dispersé et rural à habitat très dispersé.

Les grands centres urbains de 200 000 habitants ou plus sont identifiés selon la définition des cities d’Eurostat. Cette méthode regroupe des communes contiguës formant un tissu urbain continu, au-delà de la seule commune-centre. Elle est appliquée en France via la grille communale de densité de l’Insee. Ainsi, le grand centre urbain d’Angers inclut la commune d’Angers ainsi que celles d’Avrillé, Les Ponts-de-Cé, Saint-Barthélemy-d’Anjou et Trélazé.

Définitions

Une station de recharge électrique accessible au public désigne un site équipé d’une ou plusieurs bornes (pouvant comporter plusieurs points de charge), avec des emplacements de stationnement spécifiquement aménagés pour permettre aux véhicules de stationner pendant la durée de recharge. Ces stations sont dites publiques car implantées dans des lieux accessibles à tous, par opposition aux installations réservées à un usage privé, comme celles situées à domicile ou sur un site professionnel.

La vitesse de charge des points est classée en quatre niveaux en fonction de la puissance (exprimée en kilowatts, kW) et de l’usage : lente, inférieure à 7,4 kW (recharge de nuit ou de longue durée) ; accélérée, de 7,4 à 49,9 kW (recharge d'appoint ou de destination, avec un temps de stationnement de quelques heures) ; rapide, de 50 à 149,9 kW (recharge de transit ou d'urgence, permettant de récupérer une autonomie significative en moins d'une heure pour les véhicules compatibles) ; et ultra-rapide, supérieure ou égale à 150 kW (recharge en itinérance à très haut débit pour récupérer une grande autonomie en quelques dizaines de minutes pour les véhicules compatibles).

Une station dédiée à la recharge de véhicules en transit se caractérise par une implantation spécifique la distinguant des stations en voirie, parkings publics ou privés à usage public. Contrairement à ces dernières, conçues pour des stationnements prolongés, elle privilégie la fluidité de la recharge et se situe généralement sur des aires de service autoroutières ou dans des stations-service. Cette catégorie correspond, dans le fichier source, à la modalité « station dédiée à la recharge rapide », dont le libellé a été ajusté pour lever toute ambiguïté liée à la puissance des bornes.

Les zones dédiées à l’activité économique (ZDAE) désignent des espaces non résidentiels concentrant de nombreux établissements en activité, correspondant à des zones d’activités réelles (hors projets ou aménagements en attente). Il s’agit d’un périmètre statistique défini par l’Insee, basé sur l’observation des établissements actifs et la densité de l’emploi. Les ZDAE se distinguent ainsi des zones d’activités économiques, définies par décision politique et gérées par les collectivités.

Les communes officiellement reconnues comme touristiques au sens du Code du tourisme sont celles qui bénéficient soit de la dénomination en « commune touristique » (attribuée par arrêté préfectoral pour cinq ans), soit du classement en « station de tourisme » (attribué pour douze ans).

Pour en savoir plus

Retrouvez plus de données en téléchargement.

Antunez K., Bédué M., Simonovici M., « Les espaces dédiés à l’activité économique regroupent la moitié de l’emploi salarié privé », Insee Première no 1960, juillet 2023.

Beck S., De Bellefon M.-P., Forest J., Gerardin M., Levy D., « La grille communale de densité à 7 niveaux », Documents de travail no 2022-18, Insee, janvier 2023.