Insee Première ·

Avril 2025 · n° 2049

Insee Première ·

Avril 2025 · n° 2049 Un accès inégal aux espaces verts dans les grands centres urbains

Un accès inégal aux espaces verts dans les grands centres urbains

Les espaces verts publics, tels que les parcs, jardins et forêts, jouent un rôle essentiel dans le cadre de vie des citadins, en offrant des lieux de détente et de loisir au cœur des villes. Pourtant, au sein des grands centres urbains, un habitant sur deux n’a pas accès à un espace vert public à moins de cinq minutes de marche de son domicile. Cet accès est fortement influencé par la morphologie du territoire. En effet, la couverture et la disponibilité des espaces verts varient selon l’aménagement urbain, les spécificités géographiques et la densité de population. Ainsi, la part de forêts publiques tend à diminuer à mesure que la population et la densité augmentent, alors que les villes plus densément peuplées concentrent davantage de parcs et jardins, généralement plus accessibles à pied.

- Les aménités environnementales, notamment en milieu urbain, ont un rôle essentiel pour le bien-être humain

- Un habitant sur deux a accès à un espace vert public à moins de cinq minutes à pied

- En quinze minutes de marche, 3 habitants sur 4 ont accès à un espace vert

- Les forêts publiques, 7 % de la superficie des zones urbaines

- Les parcs et jardins, une présence modeste mais stratégique en milieu urbain

- Moins de 25 m² d’espaces verts par habitant dans deux villes sur trois

- Encadré – Ramener la nature en ville, un enjeu au cœur des politiques publiques

Les aménités environnementales, notamment en milieu urbain, ont un rôle essentiel pour le bien-être humain

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les espaces verts urbains sont indispensables pour des « villes saines et durables ». Les aménités environnementales, éléments naturels ou perçus comme tels, offrent bien plus qu’un cadre agréable ; leur rôle est essentiel pour la santé publique, le renforcement des liens sociaux et l’écosystème urbain [Ouvrir dans un nouvel ongletOMS, 2020]. La végétalisation de l’espace public est un levier d’action pour les collectivités face aux défis sanitaires et écologiques (encadré).

Les habitants peuvent accéder à des espaces publics « naturalisés » implantés au sein des villes (squares, jardins, parcs) ou à des zones de végétation naturelle, parfois plus éloignées du centre-ville. Ces dernières, à 91 % constituées de bois et forêts, ne sont pas toujours accessibles au public. C’est en revanche le cas des squares, jardins, parcs et forêts publics : la facilité d’accès à ces espaces est mesurée ici pour les 26 millions d’habitants des 72 grands centres urbains de France métropolitaine (méthodes).

La morphologie des grandes villes, et plus précisément l’emprise territoriale des espaces verts publics, influence l’accès de la population à ces lieux. Bien que d’autres espaces, tels que les milieux aquatiques, donnent également accès à la nature, ils ne sont pas inclus dans cette comparaison.

Un habitant sur deux a accès à un espace vert public à moins de cinq minutes à pied

En moyenne, un habitant sur deux des grands centres urbains dispose d’un espace vert public à moins de cinq minutes de marche de chez lui, soit à moins de 300 mètres (figure 1). La possibilité d’accéder à des espaces verts de proximité n’est pas la même partout : par exemple, à La Seyne-sur-Mer dans le Var, 12 % de la population seulement le peut en moins de cinq minutes de marche. La topographie de la ville avec sa bordure littorale explique en partie ce moindre accès. À l’inverse, 75 % des habitants de Creil vivent à proximité d’un espace vert, la ville étant entourée de forêts. La part de la population à moins de cinq minutes de marche d’un espace vert est plus élevée pour les grands centres urbains les plus peuplés (200 000 habitants ou plus) : elle y est de 60 % à Paris et 49 % hors Paris, contre 34 % dans les grands centres urbains moins peuplés et moins denses.

tableauFigure 1 – Part de la population à moins de cinq minutes de marche d’un espace vert selon la catégorie de grand centre urbain

| Catégorie de centre urbain | Part |

|---|---|

| Centres urbains de moins de 200 000 habitants, peu denses | 34,0 |

| Centres urbains de moins de 200 000 habitants, denses | 45,0 |

| Centres urbains de 200 000 habitants ou plus (hors Paris) | 49,2 |

| Paris | 60,1 |

| Ensemble | 52,4 |

- Lecture : En moyenne, dans les grands centres urbains de 200 000 habitants ou plus (hors Paris), 49,2 % de la population a accès à un espace vert à moins de cinq minutes de marche.

- Champ : Les 72 grands centres urbains de France métropolitaine.

- Sources : Insee, Filosofi 2019 ; les contributeurs OpenStreetMap, sous licence OdbL ; IGN, BD TOPO ; traitements Insee-SDES.

graphiqueFigure 1 – Part de la population à moins de cinq minutes de marche d’un espace vert selon la catégorie de grand centre urbain

- Lecture : En moyenne, dans les grands centres urbains de 200 000 habitants ou plus (hors Paris), 49,2 % de la population a accès à un espace vert à moins de cinq minutes de marche.

- Champ : Les 72 grands centres urbains de France métropolitaine.

- Sources : Insee, Filosofi 2019 ; les contributeurs OpenStreetMap, sous licence OdbL ; IGN, BD TOPO ; traitements Insee-SDES.

En quinze minutes de marche, 3 habitants sur 4 ont accès à un espace vert

Au-delà de la proximité immédiate aux espaces verts, il est possible pour une partie de la population de marcher plus longtemps pour atteindre d’autres espaces, plus grands. Ainsi, dans un rayon de 900 m (quinze minutes à pied), trois habitants sur quatre ont accès à un espace vert (figure 2). Cet accès varie aussi selon les territoires. Par exemple, à Quimper, Nîmes ou Bourges, moins de quatre habitants sur dix atteignent un espace vert en marchant jusqu’à quinze minutes. À l’inverse, c’est le cas de neuf habitants sur dix à Dijon, Grenoble ou Reims.

tableauFigure 2 – Superficie et type des espaces verts accessibles en fonction de la distance au domicile des habitants

| Distance d’accès | Superficie | Forêts publiques | Mixte | Parcs et jardins |

|---|---|---|---|---|

| Espace accessible à moins de 300 mètres | 0,1 ha ou plus | 1,6 | 0,5 | 50,3 |

| 0,5 ha ou plus | 1,6 | 0,5 | 36,0 | |

| 1 ha ou plus | 1,5 | 0,5 | 27,4 | |

| 10 ha ou plus | 1,4 | 0,4 | 6,7 | |

| Espace accessible à moins de 900 mètres | 0,1 ha ou plus | 3,5 | 3,6 | 67,1 |

| 0,5 ha ou plus | 3,5 | 3,6 | 60,2 | |

| 1 ha ou plus | 3,4 | 3,6 | 56,0 | |

| 10 ha ou plus | 3,3 | 3,5 | 24,8 |

- Lecture : En marchant 300 m, 50,3 % des habitants des grands centres urbains ont accès à un espace vert de 0,1 ha ou plus correspondant uniquement à des parcs et jardins, 1,6 % à des forêts publiques et 0,5 % aux deux.

- Champ : Les 72 grands centres urbains de France métropolitaine.

- Sources : Insee, Filosofi 2019 ; les contributeurs OpenStreetMap, sous licence OdbL ; IGN, BD TOPO ; traitements Insee-SDES.

graphiqueFigure 2 – Superficie et type des espaces verts accessibles en fonction de la distance au domicile des habitants

- Lecture : En marchant 300 m, 50,3 % des habitants des grands centres urbains ont accès à un espace vert de 0,1 ha ou plus correspondant uniquement à des parcs et jardins, 1,6 % à des forêts publiques et 0,5 % aux deux.

- Champ : Les 72 grands centres urbains de France métropolitaine.

- Sources : Insee, Filosofi 2019 ; les contributeurs OpenStreetMap, sous licence OdbL ; IGN, BD TOPO ; traitements Insee-SDES.

À proximité immédiate de chez eux, la majorité des habitants n’ont pas ou ont peu de choix dans les espaces qu’ils peuvent fréquenter. En marchant moins de cinq minutes, 48 % des habitants des grands centres urbains n’ont accès à aucun espace vert, 35 % ont accès à un seul et 17 % à au moins deux espaces. En marchant plus longtemps, la diversité s’accroît : en moyenne, 23 % des habitants ont accès à deux espaces à moins de quinze minutes à pied, et 16 % à trois espaces ou plus. Toutefois, même en marchant quinze minutes, dans la moitié des grands centres urbains, 71 % des habitants n’ont accès qu’à un seul, voire à aucun, espace vert.

La grande majorité des espaces verts accessibles à pied sont des parcs et jardins : 29 % des citadins disposent d’espaces d’au moins 1 hectare (ha) à moins de cinq minutes de marche, et seulement 9 % accèdent à des parcs et forêts d’au moins 10 ha. En s’éloignant du domicile, à quinze minutes de marche, la taille des espaces accessibles augmente (méthodes) : 32 % de la population peut profiter de 10 ha ou plus. Certains grands centres urbains se distinguent, comme Melun ou Saint-Étienne, communes entourées de forêts, où 52 % des habitants bénéficient d’au moins 10 ha en marchant quinze minutes. À l’inverse, les habitants de Bourges n’ont accès à aucun parc ou forêt public de 10 ha à moins de quinze minutes de chez eux.

En outre, seuls quatre habitants sur dix ont accès à un espace vert public d’une taille d’au moins 0,5 ha, à moins de 300 m de leur domicile. L’OMS précise notamment que les espaces verts publics de cette taille devraient être accessibles à tous les citadins à moins de cinq minutes de marche de leur domicile.

Les forêts publiques, 7 % de la superficie des zones urbaines

Dans les grands centres urbains, les espaces verts publics couvrent en moyenne 10 % de la superficie totale (figure 3). Toutefois, leur présence est très inégale à l’échelle du territoire. L’emprise des espaces verts varie de moins de 1 % à près de 45 % du territoire urbain. Des spécificités géographiques peuvent être à l’origine de ces disparités : si la majorité des grands centres urbains peu denses sont entourés de vastes forêts publiques, les autres grands centres urbains compensent leur manque de végétation environnante par l’implantation de parcs et jardins publics.

tableauFigure 3 – Part de la superficie couverte par un espace vert selon la catégorie de grand centre urbain

| Catégorie de centre urbain | Part |

|---|---|

| Centres urbains de moins de 200 000 habitants, peu denses | 11,8 |

| Centres urbains de moins de 200 000 habitants, denses | 5,8 |

| Centres urbains de 200 000 habitants ou plus (hors Paris) | 8,5 |

| Paris | 14,6 |

| Ensemble | 10,0 |

- Lecture : Dans l’ensemble des grands centres urbains, les espaces verts couvrent en moyenne 10,0 % de la superficie.

- Champ : Les 72 grands centres urbains de France métropolitaine.

- Sources : Insee, Filosofi 2019 ; les contributeurs OpenStreetMap, sous licence OdbL ; IGN, BD TOPO ; traitements Insee-SDES.

graphiqueFigure 3 – Part de la superficie couverte par un espace vert selon la catégorie de grand centre urbain

- Lecture : Dans l’ensemble des grands centres urbains, les espaces verts couvrent en moyenne 10,0 % de la superficie.

- Champ : Les 72 grands centres urbains de France métropolitaine.

- Sources : Insee, Filosofi 2019 ; les contributeurs OpenStreetMap, sous licence OdbL ; IGN, BD TOPO ; traitements Insee-SDES.

Dans les 72 grands centres urbains, les forêts publiques occupent, en moyenne, 7 % des zones urbaines, avec de fortes disparités territoriales. En effet, 20 grands centres urbains en sont dépourvus, tandis que Fréjus, avec la présence du massif de l’Estérel, se distingue par une couverture de 43 %. Dans les grands centres urbains sans forêt publique, l’emprise au sol des espaces verts ne dépasse pas 5 %.

Dans les grands centres urbains, 69 % des espaces verts publics sont des forêts publiques. Cette proportion est particulièrement élevée dans les grands centres urbains de moins de 200 000 habitants peu denses (92 %) et tend à diminuer à mesure que la population et la densité augmentent. L’éloignement des forêts publiques des centres-villes limite cependant leur accès pour une partie des habitants. En effet, seuls 1,6 % des habitants ont accès à moins de 300 m à une forêt publique et 3,5 % à moins de 900 m.

Les parcs et jardins, une présence modeste mais stratégique en milieu urbain

Les parcs et jardins, plus proches des cœurs urbains, jouent un rôle clé pour rapprocher la nature des citadins. Les parcs de plus de 10 ha contribuent aux deux tiers de la superficie des parcs et jardins urbains. Ils se trouvent principalement dans les grands centres urbains les plus denses. Par exemple, à Paris, ils représentent 76 % de l’emprise totale des parcs. À l’inverse, ils sont inexistants dans 9 des 48 grands centres urbains de moins de 200 000 habitants. Dans ces agglomérations moins denses, les grands parcs se situent souvent en périphérie. Ainsi, l’accès à pied aux espaces verts repose essentiellement sur des aménagements plus modestes, tels que les squares et petits parcs, fruits des politiques d’aménagement urbain.

Les parcs de 1 à 10 ha occupent 26 % de la surface totale des parcs, et les squares et jardins de moins de 1 ha, 8 %.

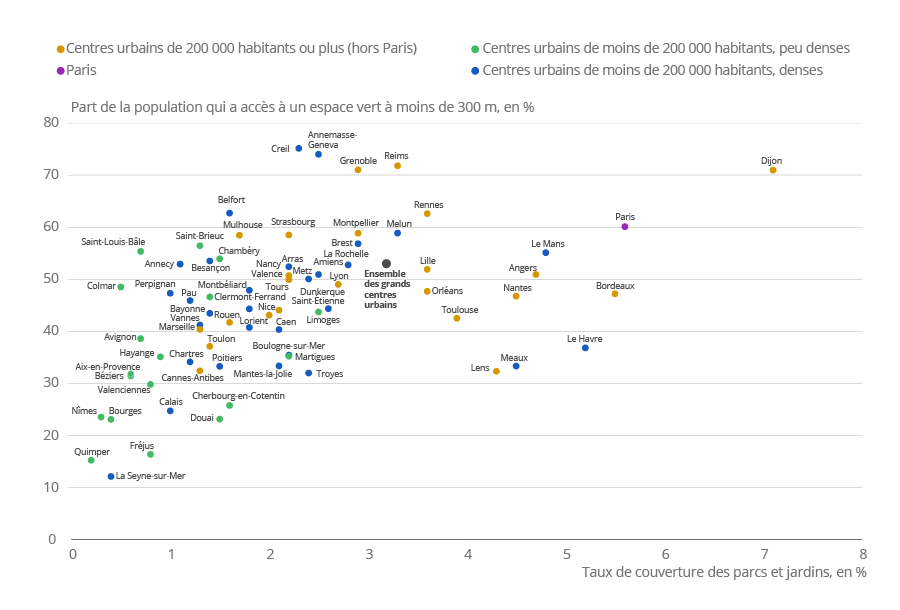

Paris, comme de nombreux grands centres urbains de 200 000 habitants ou plus, se distingue par une forte couverture et un accès élevé de la population aux parcs et jardins (figure 4). Maillée de parcs de taille moyenne et bordée de grands parcs, Dijon est particulièrement représentative de cette situation. Du jardin Darcy au parc de la Combe à la Serpent, les parcs de la ville couvrent 7 % de sa superficie et 71 % de ses habitants y ont accès à moins de cinq minutes de leur domicile. Les grands centres urbains les moins peuplés affichent une couverture en parcs et jardins plus faible, souvent associée à un accès à pied limité. Par exemple, à Quimper, la présence du fleuve de l’Odet a naturellement orienté le développement urbain vers l’aménagement des quais plutôt que vers la création de parcs et jardins.

tableauFigure 4 – Lien entre le taux de couverture des parcs et jardins et la part de population y ayant accès à moins de 300 m

| Grands centres urbains | Taux de couverture des parcs et jardins | Part de la population qui a accès à un espace vert à moins de 300 m |

|---|---|---|

| Paris | ||

| Paris | 5,6 | 60,1 |

| Centres urbains de 200 000 habitants ou plus (hors Paris) | ||

| Angers | 4,7 | 50,9 |

| Bordeaux | 5,5 | 47,2 |

| Cannes-Antibes | 1,3 | 32,4 |

| Dijon | 7,1 | 71,0 |

| Grenoble | 2,9 | 71,0 |

| Lens | 4,3 | 32,3 |

| Lille | 3,6 | 51,9 |

| Lyon | 2,7 | 49,0 |

| Marseille | 1,3 | 40,3 |

| Montpellier | 2,9 | 58,8 |

| Mulhouse | 1,7 | 58,4 |

| Nancy | 2,2 | 50,7 |

| Nantes | 4,5 | 46,8 |

| Nice | 2,0 | 43,1 |

| Orléans | 3,6 | 47,7 |

| Reims | 3,3 | 71,8 |

| Rennes | 3,6 | 62,6 |

| Rouen | 1,6 | 41,7 |

| Saint-Étienne | 2,1 | 44,0 |

| Strasbourg | 2,2 | 58,5 |

| Toulon | 1,4 | 37,1 |

| Toulouse | 3,9 | 42,5 |

| Tours | 2,2 | 49,9 |

| Centres urbains de moins de 200 000 habitants, dense | ||

| Amiens | 2,5 | 50,9 |

| Annecy | 1,1 | 52,9 |

| Annemasse-Geneva | 2,5 | 74,0 |

| Arras | 2,2 | 52,4 |

| Bayonne | 1,4 | 43,4 |

| Belfort | 1,6 | 62,7 |

| Besançon | 1,4 | 53,5 |

| Boulogne-sur-Mer | 2,2 | 35,4 |

| Brest | 2,9 | 56,8 |

| Caen | 2,1 | 40,3 |

| Calais | 1,0 | 24,7 |

| Chartres | 1,2 | 34,1 |

| Clermont-Ferrand | 1,8 | 44,3 |

| Creil | 2,3 | 75,1 |

| Dunkerque | 2,6 | 44,3 |

| La Rochelle | 2,8 | 52,7 |

| La Seyne-sur-Mer | 0,4 | 12,1 |

| Le Havre | 5,2 | 36,8 |

| Le Mans | 4,8 | 55,1 |

| Lorient | 1,8 | 40,7 |

| Mantes-la-Jolie | 2,1 | 33,3 |

| Meaux | 4,5 | 33,3 |

| Melun | 3,3 | 58,9 |

| Metz | 2,4 | 50,0 |

| Pau | 1,2 | 45,9 |

| Perpignan | 1,0 | 47,3 |

| Poitiers | 1,5 | 33,2 |

| Troyes | 2,4 | 32,0 |

| Valence | 1,8 | 47,9 |

| Vannes | 1,3 | 41,2 |

| Centres urbains de moins de 200 000 habitants, peu dense | ||

| Aix-en-Provence | 0,6 | 31,8 |

| Avignon | 0,7 | 38,6 |

| Bourges | 0,4 | 23,0 |

| Béziers | 0,6 | 31,4 |

| Chambéry | 1,5 | 53,9 |

| Cherbourg-en-Cotentin | 1,6 | 25,7 |

| Colmar | 0,5 | 48,5 |

| Douai | 1,5 | 23,1 |

| Fréjus | 0,8 | 16,3 |

| Hayange | 0,9 | 35,1 |

| Limoges | 2,5 | 43,7 |

| Martigues | 2,2 | 35,2 |

| Montbéliard | 1,4 | 46,6 |

| Nîmes | 0,3 | 23,5 |

| Quimper | 0,2 | 15,2 |

| Saint-Brieuc | 1,3 | 56,4 |

| Saint-Louis-Bâle | 0,7 | 55,3 |

| Valenciennes | 0,8 | 29,8 |

| Ensemble des grands centres urbains | 3,2 | 52,4 |

- Lecture : 0,2 % de la superficie de Quimper est couverte par des parcs et jardins publics, et 15,2 % de sa population y a accès en moins de cinq minutes de marche.

- Champ : Les 72 grands centres urbains de France métropolitaine.

- Sources : Insee, Filosofi 2019 ; les contributeurs OpenStreetMap, sous licence OdbL ; IGN, BD TOPO ; traitements Insee-SDES.

graphiqueFigure 4 – Lien entre le taux de couverture des parcs et jardins et la part de population y ayant accès à moins de 300 m

- Lecture : 0,2 % de la superficie de Quimper est couverte par des parcs et jardins publics, et 15,2 % de sa population y a accès en moins de cinq minutes de marche.

- Champ : Les 72 grands centres urbains de France métropolitaine.

- Sources : Insee, Filosofi 2019 ; les contributeurs OpenStreetMap, sous licence OdbL ; IGN, BD TOPO ; traitements Insee-SDES.

Moins de 25 m² d’espaces verts par habitant dans deux villes sur trois

Afin d’éviter une surfréquentation des espaces verts, l’OMS préconise une disponibilité potentielle de 10 m² par habitant en parcs et jardins et de 25 m² par habitant en forêts urbaines. Dans l’ensemble des grands centres urbains, les habitants bénéficient en moyenne de 26 m² de forêts publiques par habitant. Plus des deux tiers des villes se situent en dessous de ce seuil pour les forêts urbaines, tandis que certaines se démarquent par des valeurs bien supérieures. Par exemple, les habitants de Valenciennes disposent de 192 m² de forêts publiques par habitant. Ils peuvent notamment profiter de la forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers (environ 25 % de la surface de la ville).

Concernant les parcs et jardins publics, dans l’ensemble des grands centres urbains, les citadins disposent de 12 m² par habitant. Pourtant, une zone urbaine sur deux n’atteint pas ce seuil, comme Marseille avec 5 m² par habitant. Les grands centres urbains les plus peuplés et les plus denses proposent une disponibilité des parcs et jardins plus élevée, comme à Bordeaux (29 m² par habitant), Orléans (22 m²) et Nantes (16 m²).

En partenariat avec le SDES

Service des données et études statistiques des ministères

Aménagement du territoire

Transition écologique

Encadré – Ramener la nature en ville, un enjeu au cœur des politiques publiques

Depuis la fin du 20e siècle, l’urbanisme tend à intégrer les enjeux environnementaux (réduction des îlots de chaleur, pollution de l’air, perméabilité des sols, etc.). Le modèle de la « ville durable » s’impose dans les années 2000, faisant de la préservation et de la restauration de la nature au sein des villes un enjeu central des politiques publiques, tant au niveau mondial que local.

Adopté en 2015, l’Agenda 2030 des Nations unies fixe des objectifs, notamment pour l’accès de tous à des espaces verts. En Europe, le règlement de restauration de la nature adopté en 2024 vise une absence de perte des espaces verts urbains d’ici 2030 et une augmentation de leur surface d’ici 2050.

En France, la nature en ville est une priorité depuis la circulaire de 1973 relative à la protection des espaces verts en zone urbaine, avec des normes reprises par l’OMS. Le Grenelle de l’environnement de 2007 et les lois qui en découlent, la loi Climat et Résilience et la Stratégie nationale biodiversité 2030 dont l’une des actions est le Ouvrir dans un nouvel ongletPlan national Nature en ville (2024-2030) réaffirment l’importance de ramener la nature en ville et de restaurer les Ouvrir dans un nouvel ongletcontinuités écologiques avec les trames vertes et bleues. Ces dernières constituent des outils d’aménagement du territoire et de préservation de la biodiversité.

Les collectivités locales, au plus proche des territoires, jouent un rôle clé et mettent en œuvre, pour beaucoup d’entre elles, des concepts comme la règle du « 3-30-300 » (3 arbres visibles depuis chaque domicile, 30 % de couverture arborée par quartier, espace vert à 300 m).

Méthodes

Cette analyse couvre les 72 grands centres urbains de France métropolitaine, soit 770 communes et 26 millions d’habitants, classés en fonction de leur population et de leur densité (inférieure ou supérieure à 1 500 hab/km2) pour faciliter les comparaisons.

Pour cartographier les aménités environnementales, la cartographie libre et collaborative d’Ouvrir dans un nouvel ongletOpenStreetMap (OSM) et la base géographique de référence de l’Ouvrir dans un nouvel ongletIGN BD TOPO ont été mobilisées pour décrire précisément les éléments du territoire dans le but de qualifier l’usage des espaces. Grâce à son système de clés et de valeurs, OSM a permis d’extraire une trentaine de types d’objets, tels que les parcs, forêts ou rivières. La BD TOPO complète ces données en recensant notamment les forêts publiques et en offrant une approche différente, fondée sur des informations institutionnelles [Insee-SDES, 2025].

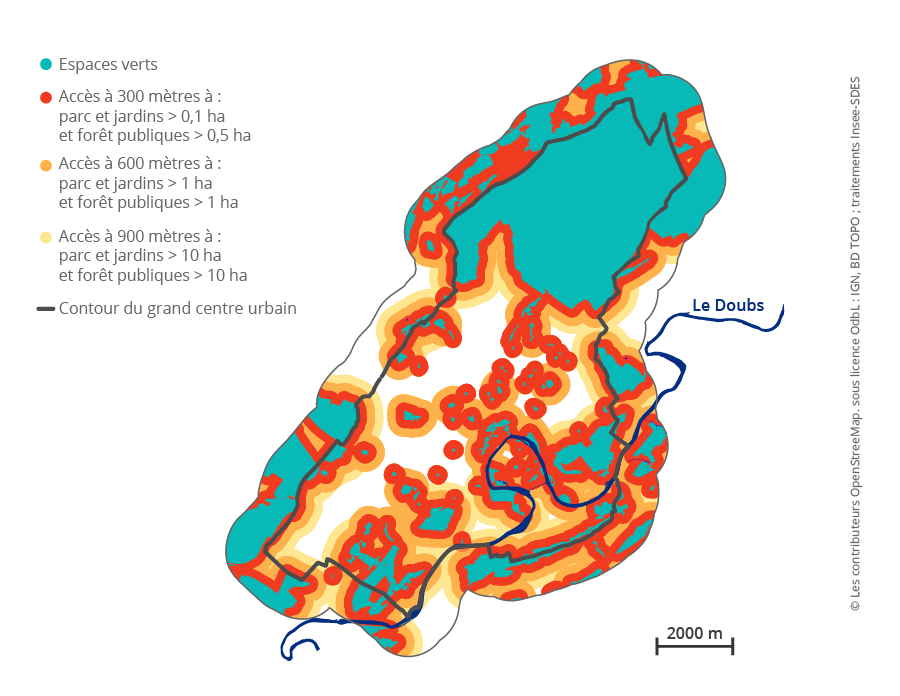

Afin de mesurer l’accès des populations, seuls les espaces verts publics sont conservés. Sont donc exclus les jardins privés, les végétations basses (telles que prairies humides, zones de broussailles, etc.) et les forêts privées. La proximité à moins de cinq minutes de marche, soit 300 m, se mesure en conservant les parcs et jardins d’au moins 0,1 ha et les forêts publiques d’au moins 0,5 ha (figure). À partir de 300 m et jusqu’à 600 m, l’accès est mesuré autour des parcs et forêts suffisamment grands (au moins 1 ha). Enfin, de 600 m à moins de 900 m, l’accès est calculé autour des plus grands parcs et forêts (au moins 10 ha). La population est calculée grâce aux données du fichier localisé social et fiscal (Filosofi) qui permet d’en connaître l’effectif dans des carreaux de 200 m de côté.

Les villes baignées d’eau offrent également des lieux propices à la reconnexion à la nature. Les espaces bleus améliorent l’état émotionnel [Ouvrir dans un nouvel ongletVölker, Kistemann, 2011], contribuent au rafraîchissement urbain et préservent la biodiversité. Un quart des grands centres urbains bénéficient, de par leur localisation, d’un accès privilégié au littoral. Les eaux intérieures couvrent en moyenne 2,6 % de leur territoire (jusqu’à 10,8 % à Calais). Ces espaces ne sont pas pris en compte dans cette étude, du fait de la complexité de définir précisément les zones pour accéder à ces espaces.

graphiqueCalcul de l’accès aux espaces verts selon la distance : exemple de Besançon

Définitions

Les aménités environnementales recouvrent l’ensemble des éléments du paysage ou du milieu, perçus comme naturels et exerçant une attractivité touristique ou résidentielle. Le sens peut en être étendu aux aménagements destinés à faciliter l’accès à ces éléments.

Les grands centres urbains de France métropolitaine sont définis par le périmètre des « cities » d'Eurostat, un concept permettant de délimiter les zones urbaines denses de manière comparable à l’échelle européenne. Ces « cities » regroupent des communes dans lesquelles la majorité de la population vit dans un centre urbain d’au moins 50 000 habitants. Par exemple, le grand centre urbain de Paris regroupe 321 communes. La notion de centre urbain s’appuie sur une grille de densité constituée de carreaux de 1 km, identifiant des ensembles de carreaux contigus d’au moins 1 500 habitants.

La disponibilité potentielle, exprimée en m² d’espace vert par habitant, évalue l’adéquation entre la surface végétale d’un territoire et la population susceptible de bénéficier de cet espace (toutes distances confondues).

Pour en savoir plus

Insee-SDES, « Méthodologie d’estimation de l’accès aux aménités environnementales en milieu urbain », Documents de travail, à paraître, 2025.

Réseau français des Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la santé, « Ouvrir dans un nouvel ongletEspaces verts urbains : promouvoir l’équité et la santé », janvier 2020.

World Health Organization - Regional Office for Europe, "Ouvrir dans un nouvel onglet Urban green space interventions and health: a review of impacts and effectiveness ", 2017.

Manusset S., « Ouvrir dans un nouvel ongletImpacts psycho-sociaux des espaces verts dans les espaces urbains », Développement durable et territoires », Vol. 3, no 3, décembre 2012.

Völker S., Kistemann T., "Ouvrir dans un nouvel onglet The impact of blue space on human health and well-being - Salutogenetic health effects of inland surface waters: a review ", International journal of hygiene and environmental health, novembre 2011.