Insee Analyses Guyane ·

Décembre 2024 · n° 74

Insee Analyses Guyane ·

Décembre 2024 · n° 74 En 2020, les Antilles françaises et la Guyane se situent aux deux extrémités des dynamiques

démographiques caribéennes

En 2020, les Antilles françaises et la Guyane se situent aux deux extrémités des dynamiques

démographiques caribéennes

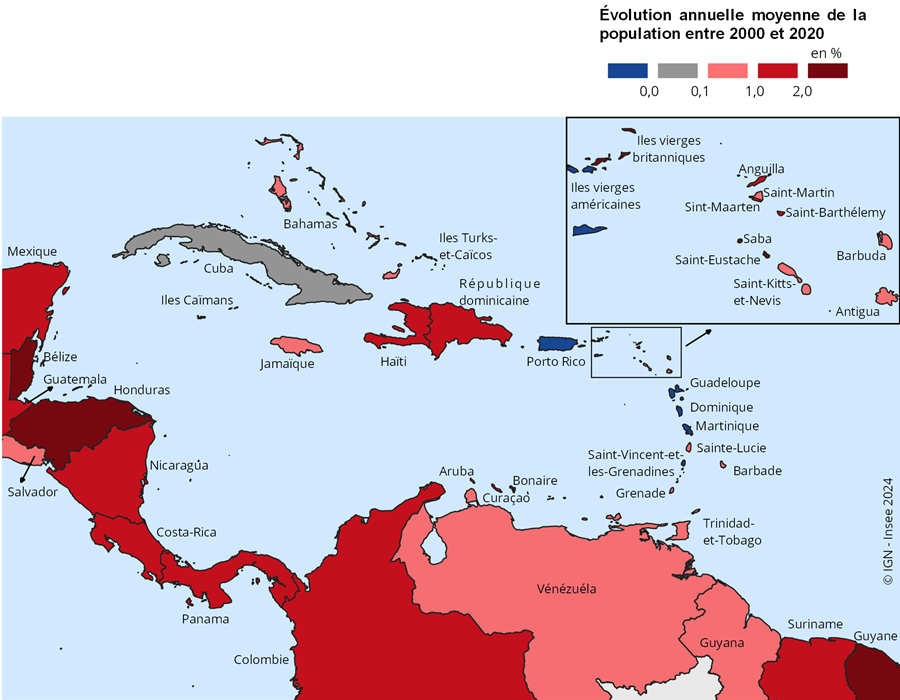

En 2020, la population de la Grande Caraïbe est estimée à plus de 300 millions d’habitants. En vingt ans, la population augmente en moyenne de 1,2 % par an. Cet accroissement est principalement dû aux quatre territoires les plus peuplés des Caraïbes : le Mexique, la Colombie, le Vénézuéla et le Guatemala. La population diminue dans six territoires des Caraïbes, regroupant 1,4 % de la population : les îles Vierges américaines, Porto Rico, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Martinique, la Guadeloupe et la Dominique. Sur la période 2000-2020, la population reste stable à Cuba. Les 40 territoires de la Grande Caraïbe suivent des dynamiques démographiques variées, qui peuvent être réparties selon quatre types en 2020. Le premier, le plus important en termes de population, regroupe sept habitants de la Caraïbe sur dix. Il est composé de territoires jeunes avec une natalité élevée dont la Guyane. Le deuxième se compose de territoires caractérisés par une forte proportion de la population en âge de travailler (25 à 59 ans) et représente un quart de la population caribéenne. Le troisième, le plus petit en nombre d’habitants (1 % des habitants de la Caraïbe), est marqué par une population âgée et inclut notamment les Antilles françaises. Enfin, Haïti est le seul territoire appartenant au dernier type démographique avec une mortalité infantile élevée et une très faible espérance de vie à la naissance.

Retrouvez la version espagnole de cette publication en téléchargement.

- La population de la Grande Caraïbe s’élève à plus de 300 millions d’habitants en 2020

- Entre 2000 et 2020, la population diminue dans seulement six territoires, notamment à Porto Rico

- Quatre dynamiques démographiques se distinguent dans les Caraïbes en 2020

- La première dynamique décrit des territoires jeunes avec une natalité élevée incluant la Guyane

- La deuxième dynamique démographique caractérise des territoires avec une part de la population en âge de travailler élevée

- La troisième dynamique illustre le vieillissement démographique de certains territoires dont les Antilles françaises

- La quatrième dynamique démographique ne concerne plus qu’un territoire en 2020, caractérisé par une mortalité infantile élevée et une très faible espérance de vie

- Encadré - La particularité de l’île de Montserrat

La population de la Grande Caraïbe s’élève à plus de 300 millions d’habitants en 2020

En 2020, la population des 40 territoires de la Grande Caraïbe, également appelé les Caraïbes (champ), est estimée à 301 271 000 habitants (sources). En vingt ans, cette population a augmenté en moyenne de 1,2 % par an, soit un total de 63 021 000 d’habitants supplémentaires. Plus de 80 % de cet accroissement provient des quatre territoires les plus peuplés : le Mexique, la Colombie, le Vénézuéla et le Guatemala (figure 1). Toutefois, l’augmentation relative de la population est plus forte dans certaines petites îles. En effet, les trois taux d’accroissement les plus élevés concernent les îles Turks et Caïcos (+4,4 % en moyenne par an), les îles néerlandaises (Bonaire, Saba, Saint-Eustache) et les îles Vierges britanniques (+3,1 % en moyenne par an pour les deux). Sur ces territoires, la demande croissante d’infrastructures, notamment dans les services du tourisme de luxe, a non seulement généré des emplois mais également attiré des travailleurs étrangers en provenance des territoires voisins [Nam, 2016 ; pour en savoir plus (2)].

Sur la même période, le quatrième taux d’accroissement le plus élevé des Caraïbes est celui de la Guyane, avec une hausse annuelle moyenne de sa population de 2,9 %. Bien que de nombreux jeunes guyanais quittent le territoire pour poursuivre leurs études ou chercher un emploi, un solde naturel positif, marqué par une forte natalité et une faible mortalité, contribue à l’augmentation de la population [Jeanne-Rose, 2021 ; pour en savoir plus (3)].

Entre 2000 et 2020, la population diminue dans seulement six territoires, notamment à Porto Rico

En vingt ans, la population décroît dans six territoires : les îles Vierges américaines, Porto-Rico, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Martinique, la Dominique et la Guadeloupe. Ces territoires regroupent une faible part de la population de la Grande Caraïbe (1,4 %). Cette diminution est particulièrement marquée dans les îles Vierges américaines (-1,1 % par an) et à Porto-Rico (-0,8 % par an). Dans les îles Vierges américaines, la baisse de la population résulte principalement de la fermeture de la raffinerie Hovensa à l’origine de pertes d’emplois et d’émigration importante des jeunes [Nations Unies, 2014 ; pour en savoir plus (4)]. Pour Porto Rico, les liens historiques avec les États-Unis expliquent en partie des flux d'émigration élevés, entraînant un solde migratoire déficitaire [Mora et al., 2017 ; pour en savoir plus (5)]. À celui-ci s’ajoute un solde naturel négatif porté par un taux de natalité (6 ‰) le plus bas de la Caraïbe, avec Saint-Barthélémy (5 ‰). Par ailleurs, en 2017, les ouragans Irma et Maria ont successivement frappé ces deux territoires, incitant de nombreux résidents à chercher refuge ailleurs [Nicolas et al., 2018 ; pour en savoir plus (6)] [Rivera, 2020 ; pour en savoir plus (7)]. À Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la population diminue aussi sur la même période (-0,5 % en moyenne par an), freinée par un solde migratoire négatif depuis 2000 auquel s’ajoute un solde naturel négatif en 2020. L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est ainsi passé de 2,3 à 1,8 enfant par femme sur la période, basculant en dessous du seuil de renouvellement de la population, évalué à 2,1 enfants par femme.

En vingt ans, la population en Martinique diminue dans une moindre mesure (-0,3 % en moyenne par an). Le territoire connaît un déclin démographique depuis 2009, lié à un solde migratoire négatif qui affaiblit le solde naturel [Jeanne-Rose, 2021 ; pour en savoir plus (8)]. Comme en Guyane, les jeunes quittent le territoire, principalement en direction de la France hexagonale. Le déficit de jeunes adultes et en particulier, de jeunes femmes a une conséquence sur le renouvellement des générations. Il tire la courbe des naissances de la région vers le bas. En Guadeloupe ainsi qu’à la Dominique, le recul démographique a commencé légèrement plus tard (-0,1 % en moyenne par an). À Cuba, la population est restée stable sur la même période.

tableauFigure 1 – Taux de croissance annuel moyen des 40 territoires de la grande caraïbe entre 2000 et 2020

| Territoire | Taux de croissance annuel moyen 2000-2020 |

|---|---|

| Anguilla | 1,4 |

| Antigua et Barbuda | 1,0 |

| Aruba | 1,0 |

| Bahamas | 1,0 |

| Barbade | 0,4 |

| Bélize | 2,5 |

| Colombie | 1,3 |

| Costa Rica | 1,2 |

| Cuba | 0,0 |

| Curaçao | 1,2 |

| Dominique | -0,1 |

| Grenade | 0,4 |

| Guadeloupe | -0,1 |

| Guatemala | 2,0 |

| Guyana | 0,3 |

| Guyane | 2,9 |

| Haïti | 1,5 |

| Honduras | 2,2 |

| Îles Caïmans | 2,3 |

| Îles néerlandaises (Bonaire, Saba, Saint-Eustache) | 3,1 |

| Îles Turks-et-Caïcos | 4,4 |

| Îles vierges américaines | -1,1 |

| Îles vierges britanniques | 3,1 |

| Jamaïque | 0,4 |

| Martinique | -0,3 |

| Mexique | 1,3 |

| Nicaragua | 1,3 |

| Panama | 1,8 |

| Porto Rico | -0,8 |

| République dominicaine | 1,3 |

| Saint-Barthélémy | 2,0 |

| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,2 |

| Saint-Martin | 0,3 |

| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | -0,5 |

| Sainte-Lucie | 0,6 |

| Salvador | 0,2 |

| Sint Marteen | 1,4 |

| Suriname | 1,3 |

| Trinidad et Tobago | 0,6 |

| Vénézuéla | 0,7 |

- Champ : 40 territoires de la Grande Caraïbe.

- Source : ONU, Département des affaires économiques et sociales, Division population, révision 2024, Insee, Recensement de la population.

graphiqueFigure 1 – Taux de croissance annuel moyen des 40 territoires de la grande caraïbe entre 2000 et 2020

- Champ : 40 territoires de la Grande Caraïbe.

- Source : ONU, Département des affaires économiques et sociales, Division population, révision 2024, Insee, Recensement de la population.

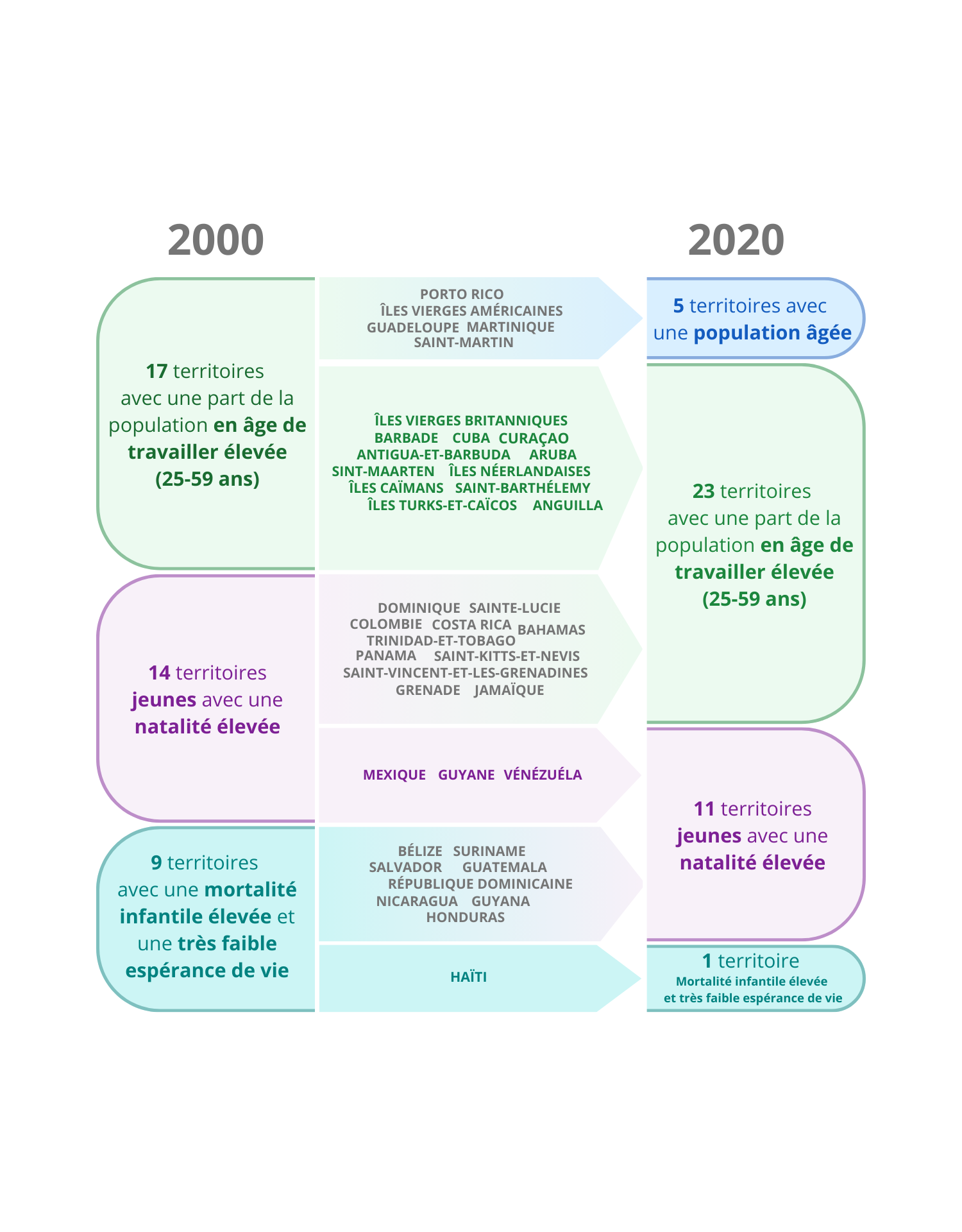

Quatre dynamiques démographiques se distinguent dans les Caraïbes en 2020

Les territoires des Caraïbes ont des dynamiques démographiques variées. Afin d’établir une typologie d’analyse permettant de les décrire, une classification des 40 territoires en 2000 et en 2020 (pour comprendre) a été opérée. Elle permet d’identifier quatre groupes en 2020 : des territoires dont la population est jeune et la natalité élevée, des territoires qui se distinguent par une part de la population en âge de travailler plus élevée, des territoires marqués par le vieillissement de la population, et enfin un unique territoire qui se distingue par une mortalité infantile particulièrement élevée et une faible espérance de vie à la naissance (figure 2).

tableauFigure 2 – Situation d’appartenance démographique des territoires entre 2000 et 2020

| Territoire | 2000 | 2020 |

|---|---|---|

| Anguilla | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Antigua et Barbuda | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Aruba | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Bahamas | Territoire jeune avec une natalité élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Barbade | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Bélize | Territoire avec une mortalité infantile élevée et une très faible espérance de vie | Territoire jeune avec une natalité élevée |

| Colombie | Territoire jeune avec une natalité élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Costa Rica | Territoire jeune avec une natalité élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Cuba | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Curaçao | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Dominique | Territoire jeune avec une natalité élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Grenade | Territoire jeune avec une natalité élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Guadeloupe | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une population âgée |

| Guatemala | Territoire avec une mortalité infantile élevée et une très faible espérance de vie | Territoire jeune avec une natalité élevée |

| Guyana | Territoire avec une mortalité infantile élevée et une très faible espérance de vie | Territoire jeune avec une natalité élevée |

| Guyane | Territoire jeune avec une natalité élevée | Territoire jeune avec une natalité élevée |

| Haïti | Territoire avec une mortalité infantile élevée et une très faible espérance de vie | Territoire avec une mortalité infantile élevée et une très faible espérance de vie |

| Honduras | Territoire avec une mortalité infantile élevée et une très faible espérance de vie | Territoire jeune avec une natalité élevée |

| Îles Caïmans | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Îles néerlandaises (Bonaire, Saba, Saint-Eustache) | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Îles Turks-et-Caïcos | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Îles vierges américaines | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une population âgée |

| Îles vierges britanniques | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Jamaïque | Territoire jeune avec une natalité élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Martinique | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une population âgée |

| Mexique | Territoire jeune avec une natalité élevée | Territoire jeune avec une natalité élevée |

| Nicaragua | Territoire avec une mortalité infantile élevée et une très faible espérance de vie | Territoire jeune avec une natalité élevée |

| Panama | Territoire jeune avec une natalité élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Porto Rico | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une population âgée |

| République dominicaine | Territoire avec une mortalité infantile élevée et une très faible espérance de vie | Territoire jeune avec une natalité élevée |

| Saint-Barthélémy | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Saint-Kitts-et-Nevis | Territoire jeune avec une natalité élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Saint-Martin | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une population âgée |

| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Territoire jeune avec une natalité élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Sainte-Lucie | Territoire jeune avec une natalité élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Salvador | Territoire avec une mortalité infantile élevée et une très faible espérance de vie | Territoire jeune avec une natalité élevée |

| Sint Marteen | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Suriname | Territoire avec une mortalité infantile élevée et une très faible espérance de vie | Territoire jeune avec une natalité élevée |

| Trinidad et Tobago | Territoire jeune avec une natalité élevée | Territoire avec une part de population en âge de travailler élevée |

| Vénézuéla | Territoire jeune avec une natalité élevée | Territoire jeune avec une natalité élevée |

- Champ : 40 territoires de la Grande Caraïbe.

- Source : ONU, Département des affaires économiques et sociales, Division population, révision 2024, Insee, Recensement de la population, Statistique de l’état civil.

graphiqueFigure 2 – Situation d’appartenance démographique des territoires entre 2000 et 2020

- Champ : 40 territoires de la Grande Caraïbe.

- Source : ONU, Département des affaires économiques et sociales, Division population, révision 2024, Insee, Recensement de la population, Statistique de l’état civil.

La première dynamique décrit des territoires jeunes avec une natalité élevée incluant la Guyane

En 2020, onze territoires des Caraïbes, regroupant 69 % de la population et majoritairement situés en Amérique latine, se distinguent par une population jeune, des taux de natalité et un ICF élevés. En effet, la part moyenne des moins de 25 ans au sein de ce groupe est de 45 %, soit 2 points de plus que celle des Caraïbes. Par conséquent, l’âge médian de ces territoires est faible. En particulier, le Guatemala est le pays le plus jeune des Caraïbes : un habitant sur deux est âgé de moins de 21,6 ans.

La croissance de la population de ce groupe repose principalement sur un solde naturel excédentaire, ce qui signifie que le nombre de naissances est supérieur à celui des décès. Cette dynamique est le reflet d’un fort taux de natalité associé à un faible taux de mortalité.

En 2020, la majorité des territoires de ce groupe ont un taux de natalité supérieur à celui mesuré à l’échelle des Caraïbes (16 ‰), dont la Guyane qui présente l’indicateur le plus élevé (28 ‰). Parmi ces onze territoires, la plupart ont un ICF supérieur au seuil permettant d’assurer le renouvellement des générations : le Guatemala, le Guyana, la Guyane, le Honduras, le Nicaragua, la République dominicaine, le Suriname et le Vénézuéla. L’ICF de la Guyane est aussi le plus élevé des Caraïbes (3,8 enfants par femme). Seuls le Bélize (2,0), le Mexique (2,0) et le Salvador (1,8) présentent un indicateur inférieur au seuil.

En 2000, trois de ces territoires, la Guyane, le Mexique et le Vénézuéla, avaient déjà des profils identiques de jeunesse et de forte natalité. Les huit autres territoires de ce groupe se caractérisaient en plus par une mortalité infantile élevée et une faible espérance de vie à la naissance. En vingt ans, ces huit territoires ont connu une amélioration de leurs conditions de vie, reflétée notamment par une diminution de leur taux de mortalité infantile, particulièrement marquée au Guatemala (de 41 ‰ en 2000 à 19 ‰ en 2020) et au Nicaragua (respectivement 31 ‰ et 14 ‰). L’espérance de vie à la naissance a aussi progressé. Au Suriname par exemple, les femmes ont gagné 8,6 ans d’espérance de vie à la naissance et les hommes 7,1 ans, en l’espace de 20 ans.

La deuxième dynamique démographique caractérise des territoires avec une part de la population en âge de travailler élevée

En 2020, 23 territoires se distinguent par une forte proportion de personnes âgées de 25 à 59 ans. Cette classe d’âge caractérise la population en âge de travailler. Elle représente 49 % de la population de ce groupe, dépassant de 4 points celle de la Grande Caraïbe. Les territoires concernés représentent 26 % de la population des Caraïbes. Ils regroupent à la fois des territoires insulaires et continentaux d’Amérique latine.

Le taux de natalité de ces territoires est plus faible que celui de la Grande Caraïbe (13 ‰ contre 16 ‰) en 2020. Par ailleurs, à l’exception du Panama, leur ICF se situe en dessous du seuil de renouvellement des générations. En particulier, l’ICF de Saint-Barthélémy est le plus faible des Caraïbes (0,8). Le niveau de ces deux indicateurs trace pour ces territoires des perspectives d’évolution vers une structure de population comptant de plus en plus de seniors. En dépassant celle des Caraïbes de 2 points, la part des personnes de 60 ans et plus de ce groupe témoigne de cette transition.

En 2000, douze de ces territoires avaient déjà les mêmes caractéristiques de prépondérance de la population en âge de travailler. Les onze autres territoires avaient plutôt des caractéristiques du groupe précédent : jeunes avec une natalité élevée. Dans ces régions la part des jeunes de moins de 25 ans a diminué fortement en deux décennies, notamment à Sainte-Lucie (-17 points), ainsi qu’en Jamaïque et à Grenade (-15 points chacune).

La troisième dynamique illustre le vieillissement démographique de certains territoires dont les Antilles françaises

La Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Porto Rico et les îles Vierges américaines sont des territoires marqués par le vieillissement de leur population. Ensemble, ils représentent 1 % de la population de la Grande Caraïbe. La proportion de personnes âgées de 60 ans et plus s’élève en moyenne à 12 % dans les Caraïbes, alors qu’elle atteint de 24 % à Saint-Martin jusqu’à 30 % en Martinique et à Porto Rico. La structure démographique de ces cinq territoires explique un taux de mortalité aussi supérieur à l’ensemble régional. Les îles Vierges américaines en particulier ont le taux de mortalité le plus élevé (16 ‰).

En 2020, ce groupe de territoires compte 110 personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans, soit un indice de vieillissement de 1,1 alors que celui des Caraïbes est de 0,23 en 2020. Porto Rico présente l’indice le plus élevé des Caraïbes (1,15), suivi de celui de la Martinique (1,05).

L’émigration des jeunes explique en partie la dynamique démographique de ces territoires. Elle conduit tout d’abord à une décroissance démographique. En effet, les cinq territoires de ce groupe ont un solde migratoire négatif, en particulier la Martinique et Saint-Martin où le déficit s’est accentué en vingt ans. De plus, l’émigration des jeunes contribue à diminuer le nombre de naissances, ce qui aggrave le recul démographique. Ainsi, les îles Vierges américaines, la Martinique et Porto Rico cumulent déficits naturel et migratoire. La combinaison de ces effets a pour conséquence d’accélérer le vieillissement de la population de ces territoires entre 2000 et 2020, faisant émerger cette nouvelle dynamique démographique qui n’existait pas dans les Caraïbes en 2000.

La quatrième dynamique démographique ne concerne plus qu’un territoire en 2020, caractérisé par une mortalité infantile élevée et une très faible espérance de vie

En 2020, Haïti représente 4 % de la population des Caraïbes. Il est le seul territoire dont la dynamique démographique reste marquée par une mortalité infantile élevée et une très faible espérance de vie, alors qu’ils étaient neuf en 2000. La population haïtienne reste jeune avec un âge médian de 22,8 ans en 2020. Son taux de natalité élevé (23 ‰) dépasse de 7 points celui des Caraïbes, et son ICF (2,8 enfants par femme) est supérieur au seuil de renouvellement des générations. Cependant, le pays se distingue par un taux de mortalité infantile particulièrement élevé (47 ‰), dépassant de 20 points celui de la République dominicaine, deuxième du classement des territoires des Caraïbes selon cet indicateur. En 2020, les espérances de vie à la naissance des hommes et des femmes sont les plus faibles des Caraïbes avec respectivement 60,7 ans et 67 ans. Vingt ans auparavant, Haïti détenait déjà les espérances de vie à la naissance des hommes et des femmes les plus faibles : 56,5 ans pour les hommes et 59,9 ans pour les femmes.

Haïti connaît une situation singulière au sein des Caraïbes. Depuis des décennies, il subit des crises politiques et institutionnelles [Therme, 2014 ; pour en savoir plus (9)]. De plus, le territoire a souffert du passage de plusieurs ouragans notamment en 2008 (quatre ouragans) et de trois tremblements de terre dont un majeur en janvier 2010 faisant plus de 200 000 morts. Ces facteurs contribuent à l’émigration de la population haïtienne, et par conséquent au déficit migratoire du territoire. La croissance de la population haïtienne est uniquement portée par un solde naturel excédentaire. Les difficultés rencontrées par Haïti se mesurent également à la lecture d’autres indicateurs tel que l’Indice de Développement Humain (IDH) qui le place au dernier rang parmi les 25 territoires des Caraïbes dont l’IDH est disponible et au 158e rang sur les 192 territoires recensés par les Nations Unies dans le monde. Avec un IDH de 0,557 en 2020, Haïti appartient à la catégorie de développement humain « moyen », selon la classification des Nations Unies. En 2000, cet indice était de 0,485 le plaçant alors dans la catégorie de développement humain « faible ». Bien que l’IDH de Haïti se soit amélioré en vingt ans, le territoire continue de faire face à des difficultés en matière de santé, d'éducation et de conditions de vie. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant, qui s’élève à 1 283 $ en 2020, place également Haïti au dernier rang des 34 territoires des Caraïbes pour lesquels cet indicateur est disponible.

Encadré - La particularité de l’île de Montserrat

L’île de Montserrat a été exclue du champ de cette étude. Le territoire a d’abord été fragilisé par le cyclone Hugo qui avait fortement touché l’île en 1989 : 90 % des bâtiments furent détruits et les dommages estimés à plus de 100 millions de dollars [Bourgeat et Bras, 2020 ; pour en savoir plus (10)]. Ensuite, l’île subit à partir de 1995 une activité volcanique importante, qui bouleverse totalement sa structure démographique. En effet, les diverses éruptions ont conduit à un exode de la population : sur les 11 000 habitants, environ 8 000 personnes ont quitté le territoire. Les dégâts causés par le volcan de la Soufrière, ont aussi provoqué une nouvelle organisation territoriale : Brades est devenue la nouvelle capitale de Montserrat en remplacement de Plymouth. L’île n’est habitable que sur 40 % des 102 km2 de superficie.

En 2020, la population de Montserrat s’élève à 4 500 habitants. Ce territoire se caractérise par une population vieillissante : 24 % des habitants ont 60 ans ou plus et l’indice de vieillissement est de 0,77. La faible part de jeunes de moins de 25 ans (28 % contre 43 % pour les Caraïbes) se traduit aussi par une faible part de femmes en âge de procréer : 22 % contre 27 % pour les Caraïbes. L’ICF est légèrement en dessous du seuil de renouvellement des générations (2,0 enfants par femme).

Pour comprendre

À partir des données de l’ONU et de l’Insee, une classification a été réalisée afin de mettre en exergue des profils démographiques. La typologie résulte d’une analyse en composantes principales regroupant les variables suivantes : taux de natalité, taux de mortalité, taux de mortalité infantile, indicateur conjoncturel de fécondité, part des 0-24 ans, part des 25-59 ans, part des 60 ans ou plus, âge médian, espérance de vie à la naissance des femmes, espérance de vie à la naissance des hommes, part des femmes de 15 à 49 ans. La classification a été réalisée sur les données des 40 territoires en 2000 et 2020, soit sur 80 « points ».

Champ

Pour cette étude, l’espace caribéen retenu est celui de la Grande Caraïbe, également appelée les Caraïbes, qui inclut un ensemble de territoires couvrant non seulement les îles de la mer des Caraïbes mais aussi les régions côtières avoisinantes. La Grande Caraïbe se divise en trois grands groupes : les Grandes Antilles, les Petites Antilles et les pays côtiers.

Parmi les Grandes Antilles, se trouvent Haïti, Cuba, la République dominicaine, Porto Rico, la Jamaïque, les Bahamas, les îles Caïmans et les îles Turks-et-Caïcos. Ce groupe représente 13 % de la population de la Grande Caraïbe.

Les Petites Antilles comprennent Trinité-et-Tobago (Trinidad-et-Tobago), la Guadeloupe, la Martinique, la Barbade, Curaçao, Sainte-Lucie, Grenade, Aruba, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Antigua-et-Barbuda, les îles Vierges des États-Unis (îles Vierges américaines), la Dominique, Saint-Christophe-et-Niévès (Saint-Kitts-et-Névis), Saint-Martin partie néerlandaise (Sint-Maarten), les îles Vierges britanniques, l’île française de Saint-Martin, les îles néerlandaises (Bonaire, Saba, Saint-Eustache), Anguilla et Saint-Barthélemy. La population de ce groupe représente 1 % de la population de la Grande Caraïbe .

Les pays côtiers situés sur le continent américain, font également partie de la grande Caraïbe. La Guyane, notamment, est en lien avec le Mexique, la Colombie, le Vénézuéla, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Salvador, le Costa Rica, le Panama, le Guyana, le Suriname et le Bélize. La Guyane entretient également des relations avec des organisations telles que l’Association des États de la Caraïbe (AEC) et la Communauté caribéenne (CARICOM), favorisant ainsi des échanges culturels et économiques avec les autres territoires de la Caraïbe. La population de ce dernier groupe représente 86 % de la population de la Grande Caraïbe.

Sources

- Ouvrir dans un nouvel ongletOrganisation des Nations Unis, Département des affaires économiques et sociales, Division population, révision 2024 pour les années 2000 et 2020 ;

- Insee, recensements de population, statistiques de l’état civil 2000 et 2020 ;

- Ouvrir dans un nouvel ongletProgramme des Nations Unis pour le Développement (PNUD) pour les années 2000 et 2020 ;

- Ouvrir dans un nouvel ongletLa Banque Mondiale pour les années 2000 et 2020.

Définitions

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période.

On parle d'accroissement naturel ou d'excédent naturel lorsque le nombre de naissances est supérieur à celui des décès.

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Ce concept est indépendant de la nationalité.

L'indicateur conjoncturel de fécondité, ou somme des naissances réduites, mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés.

Il ne faut pas perdre de vue que les taux utilisés dans le calcul sont ceux observés au cours d'une année donnée dans l'ensemble de la population féminine (composée de plusieurs générations) et ne représentent donc pas les taux d'une génération réelle de femmes. Il est probable qu'aucune génération réelle n'aura à chaque âge les taux observés. L'indicateur conjoncturel de fécondité sert donc uniquement à caractériser d'une façon synthétique la situation démographique au cours d'une année donnée, sans qu'on puisse en tirer des conclusions certaines sur l'avenir de la population.

L'espérance de vie à la naissance représente la durée de vie moyenne d'une génération fictive soumise aux conditions de mortalité par âge de l'année considérée.

C'est un cas particulier de l'espérance de vie à l'âge x, c'est-à-dire le nombre moyen d'années restant à vivre au-delà de cet âge x dans les conditions de mortalité par âge de l'année.

Le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population totale moyenne de l'année.

Le taux de mortalité est le rapport du nombre de décès de l'année à la population totale moyenne de l'année.

Le taux de mortalité infantile rapporte le nombre d'enfants nés vivants et décédés à moins d'un an à l'ensemble des enfants nés vivants.

L’Indice de Développement Humain (IDH) est un indicateur du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) qui permet de classer l’ensemble des pays à partir d’un indice agrégé reflétant trois dimensions : le niveau de vie (via le PIB par habitant en Parité Pouvoir d’Achat), la santé (via l’espérance de vie à la naissance) et l’éducation (via la durée moyenne de scolarisation et le taux d’alphabétisation des adultes).

Pour en savoir plus

(1) Retrouvez davantage de données associées à cette publication en téléchargement.

(2) Nam V. E., « Ouvrir dans un nouvel onglet The development of population projections for the Turks and Caicos islands 2012-2027 », ECLAC, 2016.

(3) Jeanne-Rose M., « En 2020, la natalité reste élevée malgré la crise sanitaire », Insee Flash Guyane no 145, décembre 2021.

(4) Nations Unies, « Ouvrir dans un nouvel ongletîles Vierges américaines », Document de travail établi par le Secrétariat, 2014.

(5) Mora M. T., Dávila A., et Rodríguez H., « Ouvrir dans un nouvel onglet Population, migration, and socioeconomic outcomes among island and mainland Puerto Ricans : La Crisis Boricua », Lexington Books, 2017.

(6) Nicolas T., Pagney Bénito-Espinal F., Lagahé É et Gobinddass M.-L., « Ouvrir dans un nouvel ongletLes catastrophes cycloniques de septembre 2017 dans la Caraïbe insulaire au prisme de la pauvreté et des fragilités sociétales », EchoGéo no 46, 2018.

(7) Rivera, F. I., « Ouvrir dans un nouvel onglet Puerto Rico's population before and after Hurricane Maria », Population and Environment no 42, 1-3, 2020.

(8) Jeanne-Rose M., « En 2020, moins de naissances que de décès », Insee Flash Martinique no 157, décembre 2021.

(9) Therme P., « Ouvrir dans un nouvel ongletHaïti 2003-2012 : les mouvements de contestation populaire face aux logiques de l’aide », Cahiers des Amériques latines no 75, 125-146, 2014.

(10) Bourgeat S., Bras C., « Ouvrir dans un nouvel ongletMontserrat ou l'impossibilité d'une île ? Les difficultés de la résilience en milieu insulaire », Géoconfluences, septembre 2020.