Insee Analyses Bourgogne-Franche-Comté ·

Mai 2024 · n° 119

Insee Analyses Bourgogne-Franche-Comté ·

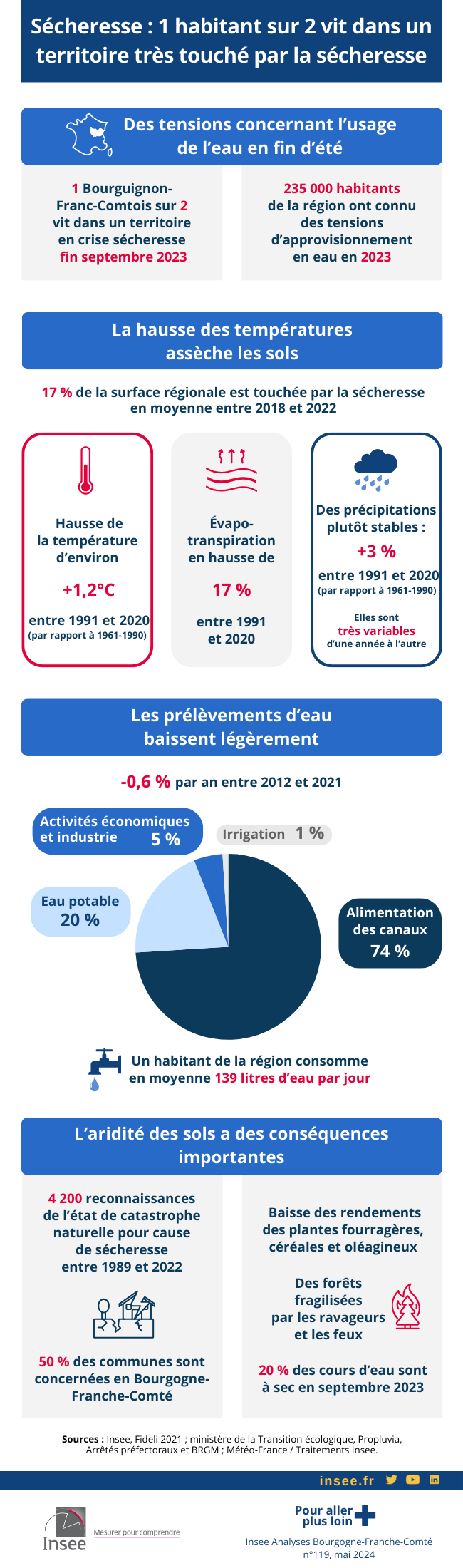

Mai 2024 · n° 119 Un habitant sur deux vit dans un territoire très touché par la sécheresse

Un habitant sur deux vit dans un territoire très touché par la sécheresse

Les épisodes de sécheresse se cumulent ces dernières années. Par conséquent, de plus en plus d’arrêtés préfectoraux sont pris en Bourgogne-Franche-Comté pour restreindre l’usage de l’eau. Fin septembre 2023, la moitié de la population est affectée par des mesures importantes de restriction d’eau. Les températures augmentent et assèchent de plus en plus les sols. Sur longue période, le volume des précipitations reste relativement stable, mais varie fortement d’une année à l’autre. Les prélèvements d’eau pour les activités humaines baissent légèrement au cours de la dernière décennie.

Les rendements agricoles sont régulièrement et significativement affectés par la sécheresse. Face à ce phénomène, certaines essences forestières souffrent, et de plus en plus d’habitations subissent des dégâts matériels. Les entreprises fortement consommatrices d’eau doivent trouver des alternatives et engager parfois de lourds investissements.

- Les mesures de restriction d’eau sont à leur climax en fin d’été

- La hausse des températures assèche les sols

- Les prélèvements d’eau baissent légèrement

- Les nappes phréatiques sont régulièrement à un niveau bas

- L’aridité des sols provoque des dégâts matériels

- Les périodes de sécheresse ont des conséquences sur l’agriculture et les forêts

- Un cinquième des cours d’eau de la région sont à sec en septembre 2023

- La sécheresse a des répercussions sur les activités économiques

- Encadré 1 - Évolution des arrêtés de restriction d’eau

- Encadré 2 - Une meilleure performance des réseaux d’eau

Les mesures de restriction d’eau sont à leur climax en fin d’été

La situation hydrique est très variable selon la période de l’année. C’est en fin d’été qu’elle est généralement la plus problématique. Afin de privilégier les usages prioritaires de santé, de sécurité civile et d’approvisionnement en eau potable, des mesures progressives d’utilisation de l’eau peuvent être mises en place. Elles visent à limiter les baisses de débits et les coupures dans les réseaux d’eau.

Fin septembre 2023, l’ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté fait l’objet d’arrêtés préfectoraux, à l’un des quatre niveaux d’alertes possibles, de la simple vigilance, à la situation de crise (figure 1). La moitié de la population, soit 1 420 000 personnes, est affectée par des mesures importantes de restriction d’eau. Dans ces territoires, seuls les prélèvements pour l’eau potable, la santé, la sécurité civile et la salubrité sont ainsi autorisés.

En outre, des tensions d’approvisionnement en eau se manifestent. La situation était particulièrement critique mi-octobre 2023. Plus de 150 unités de distribution d’eau potable de la région étaient déclarées en tension, affectant 235 000 habitants. Plus de 4 500 habitants ont connu une situation extrême avec des approvisionnements temporaires par camion-citerne, en Côte-d’Or, dans le Doubs et en Haute-Saône.

Ces dernières années, les mesures préfectorales de restriction d’eau sont de plus en plus fréquentes, car les surfaces affectées par la sécheresse ont tendance à s’étendre (figure 2) et (encadré 1). La part moyenne de la surface régionale touchée par la sécheresse atteint un record de 17 % sur la période 2018-2022.

tableauFigure 1 – Répartition de la population de Bourgogne-Franche-Comté selon le niveau d’alerte préfectoral au 30 septembre 2023

| Niveau d’alerte | Superficie | Population concernée |

|---|---|---|

| Crise | 47 | 51 |

| Alerte renforcée | 37 | 27 |

| Alerte | 11 | 16 |

| Vigilance | 5 | 6 |

| Pas d’alerte | 0 | 0 |

- Champ : Arrêtés préfectoraux en vigueur au 30 septembre 2023 restreignant l’usage de l’eau.

- Sources : Insee, Fideli 2021 ; ministère de la Transition écologique, Propluvia / Traitements Insee.

tableauFigure 2 – Pourcentage annuel de la surface touchée par la sécheresse en Bourgogne-Franche-Comté

| Année | Pourcentage de la surface touchée | Moyenne glissante sur les 5 dernières années |

|---|---|---|

| 1959 | 31 | // |

| 1960 | 6 | // |

| 1961 | 4 | // |

| 1962 | 21 | // |

| 1963 | 9 | 14 |

| 1964 | 35 | 15 |

| 1965 | 9 | 16 |

| 1966 | 0 | 15 |

| 1967 | 1 | 11 |

| 1968 | 0 | 9 |

| 1969 | 5 | 3 |

| 1970 | 3 | 2 |

| 1971 | 22 | 6 |

| 1972 | 15 | 9 |

| 1973 | 6 | 10 |

| 1974 | 1 | 9 |

| 1975 | 0 | 9 |

| 1976 | 33 | 11 |

| 1977 | 0 | 8 |

| 1978 | 15 | 10 |

| 1979 | 3 | 10 |

| 1980 | 0 | 10 |

| 1981 | 0 | 4 |

| 1982 | 0 | 4 |

| 1983 | 2 | 1 |

| 1984 | 0 | 0 |

| 1985 | 22 | 5 |

| 1986 | 5 | 6 |

| 1987 | 0 | 6 |

| 1988 | 0 | 5 |

| 1989 | 25 | 10 |

| 1990 | 11 | 8 |

| 1991 | 2 | 8 |

| 1992 | 7 | 9 |

| 1993 | 16 | 12 |

| 1994 | 0 | 7 |

| 1995 | 0 | 5 |

| 1996 | 3 | 5 |

| 1997 | 8 | 5 |

| 1998 | 2 | 3 |

| 1999 | 0 | 3 |

| 2000 | 0 | 3 |

| 2001 | 0 | 2 |

| 2002 | 0 | 0 |

| 2003 | 35 | 7 |

| 2004 | 0 | 7 |

| 2005 | 18 | 11 |

| 2006 | 8 | 12 |

| 2007 | 3 | 13 |

| 2008 | 1 | 6 |

| 2009 | 9 | 8 |

| 2010 | 0 | 4 |

| 2011 | 20 | 7 |

| 2012 | 0 | 6 |

| 2013 | 0 | 6 |

| 2014 | 3 | 5 |

| 2015 | 11 | 7 |

| 2016 | 3 | 3 |

| 2017 | 7 | 5 |

| 2018 | 27 | 10 |

| 2019 | 12 | 12 |

| 2020 | 21 | 14 |

| 2021 | 0 | 13 |

| 2022 | 27 | 17 |

- Lecture : en 2022, 27 % de la superficie de la Bourgogne-Franche-Comté est touchée par la sécheresse. La moyenne entre 2018 et 2022 est de 17 %. La moyenne glissante est indiquée sur la dernière année, il n’y a donc pas de valeur pour les les 4 premières années.

- Source : Météo-France.

graphiqueFigure 2 – Pourcentage annuel de la surface touchée par la sécheresse en Bourgogne-Franche-Comté

- Lecture : en 2022, 27 % de la superficie de la Bourgogne-Franche-Comté est touchée par la sécheresse. La moyenne entre 2018 et 2022 est de 17 %. La moyenne glissante est indiquée sur la dernière année, il n’y a donc pas de valeur pour les les 4 premières années.

- Source : Météo-France.

La hausse des températures assèche les sols

Les températures dans la région, comme en France métropolitaine, augmentent de 1,2 °C en moyenne entre les normales 1961-1990 et 1991-2020. Cette hausse s’est accélérée sur les trois dernières décennies.[corrigé le 16/05/2024]

Les années 2018, 2020, 2022 et 2023 ont été les plus chaudes depuis 1959 en Bourgogne-Franche-Comté.

Ce réchauffement entraîne un accroissement de l’évapotranspiration : la quantité d’eau s’évaporant par le sol ou les étendues d’eau et par la transpiration des végétaux augmente. Ainsi entre 1991 et 2020, l’évapotranspiration potentielle augmente de 17 % dans la région. Elle s’accroît à chaque saison et surtout depuis la fin des années 1980 parallèlement à l’accélération de la hausse des températures. Sur longue période, les sols s’assèchent alors que le niveau des pluies évolue peu. Les précipitations survenues en moyenne entre 1991 et 2020 sont 3 % plus importantes que celles relevées entre 1961 et 1990. Elles se caractérisent cependant par une grande variabilité d’une année à l’autre.

Si 2021 a été dans les normales de 1961-1990, les années 2022 et 2023 ont été 16 % moins arrosées.

Les prélèvements d’eau baissent légèrement

Dans la région, les prélèvements d’eau soumis à redevance fluctuent avec une tendance globale de légère baisse entre 2012 et 2021 (-0,6 % par an). En moyenne, 1,4 milliard de m³ d’eau par an sont prélevés pour les différents usages (hors eau turbinée servant aux barrages).

Une gestion équilibrée de la ressource en eau est nécessaire afin d’en garantir une quantité suffisante et régulière à la fois pour le bon fonctionnement des milieux aquatiques et pour les usages humains.

En 2021, près des trois quarts des prélèvements servent à alimenter les 1 000 kilomètres de voies navigables de la région. Ils sont entièrement reversés dans le milieu naturel. Viennent ensuite les prélèvements qui servent à la production de l’eau potable, 20 % du volume. Ces captations ont augmenté à un rythme supérieur à l’accroissement de la population entre la fin des années 1950 et 1980, pour se stabiliser ensuite, avec toutefois un pic lors de la canicule de 2003. Ils tendent à diminuer depuis les années 2010 grâce à une évolution des comportements des consommateurs, une plus grande sobriété des appareils ménagers et en raison d’une meilleure performance des réseaux de distribution (encadré 2).

La consommation d’eau domestique, c’est-à-dire l’eau réellement utilisée et dégradée durant l’usage, tend à se stabiliser. En 2021, un Bourguignon-Franc-Comtois consomme en moyenne 139 litres d’eau potable par jour.

5 % des prélèvements d’eau de la région servent à l’industrie et aux activités économiques et 1 % à l’irrigation. Mais l’usage de l’irrigation se répand et engendre des consommations d’eau croissantes. Les années avec un été sec, le volume d’eau destiné à l’irrigation augmente fortement. Ce fut le cas par exemple en 2020 où il a été multiplié par deux par rapport à l’année 2012. Ce besoin se concentre sur l’été, durant les mois où la ressource se raréfie.

Un plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau a été lancé par le président de la République en mars 2023. Il a pour premier objectif de réduire de 10 % les prélèvements d’eau d’ici 2030.

Les nappes phréatiques sont régulièrement à un niveau bas

Les épisodes de sécheresse affectent les nappes phréatiques. Début octobre 2023, leur état demeure sous la normale mensuelle (moyenne des 15 derniers mois d’octobre), dans presque toute la région. Les nappes du Dijonnais et de la Bresse affichent des niveaux très bas, du fait d’une succession de recharges hivernales peu intenses et d’un sol plus imperméable.

Très fluctuantes d’une année à l’autre, sur 30 ans, les précipitations hivernales déversent globalement des volumes comparables aux 30 années précédentes (figure 3). Durant l’hiver, elles demeurent très importantes pour la recharge des nappes souterraines, car les sols sont moins susceptibles de perdre de l’eau par évaporation du fait des basses températures et d’une végétation moins gourmande en eau car dénuée de feuillage.

Les pluies de printemps sont importantes pour le réveil de la végétation qui nécessite de forts besoins en eau. Elles apportent toujours autant d’eau que par le passé. Elles sont plus efficaces pour recharger les nappes phréatiques quand elles sont continues et modérées, favorables à une meilleure infiltration.

tableauFigure 3 – Cumul mensuel de précipitations dans les stations météorologiques de Bourgogne-Franche-Comté

| Mois | Normales 1961-1990 | Normales 1991-2020 |

|---|---|---|

| Décembre | 96,9 | 104,6 |

| Janvier | 90,6 | 89,8 |

| Février | 80,8 | 77,4 |

| Mars | 80,0 | 77,7 |

| Avril | 76,7 | 78,7 |

| Mai | 99,0 | 97,6 |

| Juin | 87,4 | 83,2 |

| Juillet | 70,0 | 83,1 |

| Août | 84,3 | 82,7 |

| Septembre | 83,0 | 82,9 |

| Octobre | 81,8 | 100,0 |

| Novembre | 94,8 | 104,6 |

- Note : données mensuelles homogénéisées jusqu’à fin 2014, données prolongées jusqu’à fin 2020 par des données mensuelles non homogénéisées sur 71 stations de la région.

- Source : Météo-France / Traitements Insee.

graphiqueFigure 3 – Cumul mensuel de précipitations dans les stations météorologiques de Bourgogne-Franche-Comté

- Note : données mensuelles homogénéisées jusqu’à fin 2014, données prolongées jusqu’à fin 2020 par des données mensuelles non homogénéisées sur 71 stations de la région.

- Source : Météo-France / Traitements Insee.

L’aridité des sols provoque des dégâts matériels

Le manque d’eau accentue les phénomènes de retrait-gonflement des sols qui peuvent provoquer des mouvements de terrain susceptibles d’entraîner des fissures dans les fondations et les murs des bâtiments ainsi que des affaissements dans les infrastructures routières.

Entre 1989 et 2005, en Bourgogne-Franche-Comté, plus de trois reconnaissances sur six de l’état de catastrophe naturelle concernaient des inondations, les sécheresses étaient à l’origine d’une sur six. Depuis 2006, la sécheresse est la cause de quatre reconnaissances sur six. Les dégâts les plus nombreux sont survenus en 2003, puis 2018, 2019 et 2020.

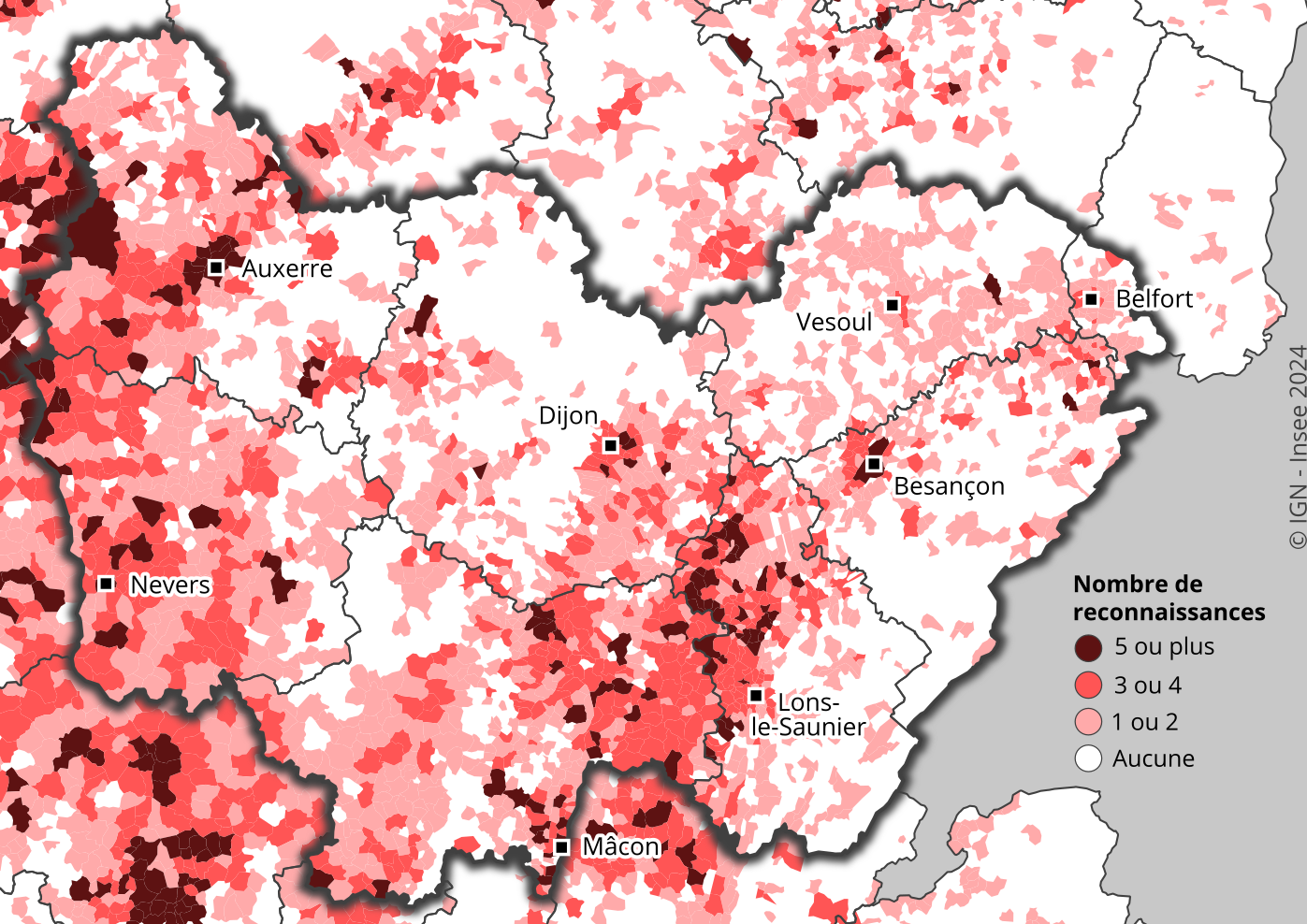

Globalement, 1 950 communes ont été concernées au moins une fois par un arrêté pris entre 1989 et 2022 au titre de la sécheresse, soit plus de la moitié des communes de la région (figure 4). Les zones les plus touchées se situent dans l’ouest de la Bourgogne et du sud de Dijon jusque dans la Bresse.

graphiqueFigure 4 – Nombre de reconnaissances de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse par commune entre 1989 et 2022

- Le tableau associé à cette carte est disponible dans le fichier DONNÉES

- Source : Géorisques, Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, BRGM / Traitements Insee.

Les périodes de sécheresse ont des conséquences sur l’agriculture et les forêts

Les épisodes de sécheresse ont une incidence sur la pousse d’herbe pour les pâturages et le fourrage nécessaire à l’hiver. En 2018, 2019 et 2020, années particulièrement sèches, le rendement en Bourgogne-Franche-Comté se situait près de 30 % en dessous du rendement moyen des quarante dernières années. Face à des circonstances exceptionnelles liées à l’aridité des sols, les éleveurs sont autorisés à utiliser les surfaces en jachère pour faire pâturer leurs troupeaux ou produire du fourrage. Fin juillet 2020, cette disposition a été activée dans 47 départements français, dont les 4 départements bourguignons.

La sécheresse pèse sur le rendement des céréales et oléagineux même s’il peut être affecté par d’autres causes (luminosité, gel, grêle, ravageurs, maladies, etc.). En 2022, année la plus chaude jamais enregistrée en France depuis un siècle, les rendements ont été globalement en dessous de la moyenne quinquennale 2017-2021, notamment pour le blé tendre (-9 %), première culture en superficie de la région. Les sols secs menacent aussi les cultures de maïs en grain qui ont des besoins hydriques importants, ou encore le soja qui a été particulièrement pénalisé cette même année avec des rendements parmi les plus faibles observés depuis 20 ans.

Dans les forêts, certaines essences d’arbres voient leur survie menacée par les sécheresses répétées depuis 2015 et deviennent vulnérables aux attaques de ravageurs. Entre 2018 et 2022, les insectes coléoptères scolytes ont détruit 25 000 hectares d’épicéas sur les 91 000 que compte la région. En Côte-d’Or, en 2021, plus de 10 000 hectares de chênaies-charmaies-hêtraies ont été défoliées par des pullulations de bombyx disparate.

De plus, la hausse générale des températures, les épisodes de fortes chaleurs et le déficit de pluie font peser un risque d’incendie croissant sur les forêts. L’année 2022 a été exceptionnelle en termes d’incendies dans le Jura. Il est devenu le département le plus touché avec près de 1 000 hectares de forêts qui ont brûlé au cours de l’été. Depuis début juillet 2023, Météo-France établit la « Météo des forêts » afin d’informer les Français sur le niveau accru de danger de feu de forêts.

Un cinquième des cours d’eau de la région sont à sec en septembre 2023

Situés en tête de bassins, comprenant donc essentiellement des ruisseaux, rivières et fleuves naissants, les cours d’eau de la région affichent, de base, des débits peu importants. L’accumulation des épisodes de sécheresse ces dernières années a porté atteinte à leur débit. Près de 4 % de ceux de la région étaient asséchés en septembre 2015, cette proportion s’élève à 20 % en septembre 2023.

C’est en 2019 et 2020 que la part des cours d’eau asséchés en fin d’été était la plus élevée : l’eau ne s’écoulait plus dans un tiers d’entre eux. Cette proportion atteignait même 60 % en Côte-d’Or et 70 % dans la Nièvre.

Le manque d’eau a des incidences sur la faune et la flore. En effet, la fragmentation des rivières peut rendre certains obstacles infranchissables pour les espèces aquatiques. La sécheresse a aussi des impacts sur la composition et la qualité des eaux. D’une part, l’élévation de la température de l’eau peut entraîner la mort de certains organismes. D’autre part, la concentration de substances nocives rejetées, ayant des impacts directs sur la biodiversité, se retrouve plus élevée.

La sécheresse a des répercussions sur les activités économiques

Les activités économiques, notamment les plus consommatrices d’eau comme la métallurgie, la chimie et les industries papetières, très présentes dans la région, sont susceptibles d’être fragilisées par la sécheresse. Les entreprises doivent trouver des sources alternatives d’approvisionnement souvent plus coûteuses. En Bourgogne-Franche-Comté, en 2021, les entreprises industrielles ont ainsi réalisé neuf millions d’euros d’investissements pour traiter leurs eaux usées et améliorer leur gestion de l’eau. Ces investissements concernent, par exemple, des bassins de rétention permettant de traiter les eaux avant rejet, ou des systèmes de récupération de bain de rinçage pour recycler et réutiliser l’eau. Lorsqu’ils sont aidés par des financements de l’État, ils deviennent rentables au bout de quelques années.

Ces investissements expliquent en partie la diminution des prélèvements d’eau pour l’industrie depuis 40 ans. Cette baisse provient également du ralentissement des activités industrielles.

Encadré 1 - Évolution des arrêtés de restriction d’eau

Sur les six dernières années, l’intégralité de la région a été soumise à des mesures de restriction d’eau en fin d’été, à l’exception de l’année 2021 où la saison estivale a été pluvieuse.

Fin septembre 2023, le Doubs et la Saône-et-Loire sont les plus touchés dans la région par un niveau de crise avec plus de 80 % de leurs communes concernées.

Globalement, les étés 2018, 2019 et 2020 ont été très secs. Il est tombé entre 164 et 184 mm de pluie contre 249 mm en moyenne entre 1991 et 2020. Fin septembre 2020, quatre des huit départements de la région étaient intégralement déclarés en crise.

tableauFigure 5 – Part de la superficie de la Bourgogne-Franche-Comté soumis les 30 septembre à des mesures de restrictions

| Année | Crise | Alerte renforcée | Alerte | Vigilance |

|---|---|---|---|---|

| 2015 | 11 | 8 | 19 | 5 |

| 2016 | // | 1 | 13 | 6 |

| 2017 | 4 | 17 | 34 | 9 |

| 2018 | 44 | 28 | 15 | 13 |

| 2019 | 52 | 22 | 26 | // |

| 2020 | 79 | 8 | 11 | 2 |

| 2021 | // | 1 | 10 | 18 |

| 2022 | 24 | 64 | 9 | 3 |

| 2023 | 47 | 37 | 11 | 5 |

- Source : ministère de la Transition écologique, Propluvia – Arrêtés préfectoraux en vigueur restreignant l’usage de l’eau / Traitements Insee.

graphiqueFigure 5 – Part de la superficie de la Bourgogne-Franche-Comté soumis les 30 septembre à des mesures de restrictions

- Source : ministère de la Transition écologique, Propluvia – Arrêtés préfectoraux en vigueur restreignant l’usage de l’eau / Traitements Insee.

Encadré 2 - Une meilleure performance des réseaux d’eau

La performance des réseaux d’eau s’est améliorée ces dernières années. En 2021, en Bourgogne-Franche-Comté, 19 % de l’eau canalisée s’échappe dans le milieu naturel à cause des fuites, contre 24 % en 2010. Le niveau des fuites est comparable à la moyenne des réseaux de France.

Dans l’Yonne, la déperdition d’eau reste encore importante (28 %). Les réseaux du Territoire de Belfort se sont fortement améliorés, passant de 32 % de fuites en 2010 à 22 % en 2021.

Les pertes en eau peuvent être la conséquence de plusieurs facteurs comme l’âge et le type de canalisation, leur corrosion, le vieillissement des joints d’étanchéité, les mouvements des sols. Le rendement est meilleur dans les grandes villes et leur périphérie où la concentration d’habitants limite l’étendue du réseau et rend l’entretien moins coûteux.

Améliorer le rendement d’un réseau d’eau potable constitue un levier important pour préserver la quantité d’eau potable disponible. Les sécheresses, de plus en plus fréquentes, nécessitent de se soucier de cette ressource qui pourrait bientôt ne plus couler à flots.

Sources

À l’exception des données démographiques de l’Insee issues de Fideli et du Recensement de la population, l’étude s’appuie principalement sur des données en open data.

Les sources utilisées sont : les données météorologiques de Météo-France (températures, pluviométrie, indice d’humidité des sols, évapotranspiration), les arrêtés de restriction d’eau du Ministère de la Transition écologique, les prélèvements quantitatifs en eau, les rendements des réseaux d’eau, les débits des cours d’eau de EauFrance, les communes avec une ressource en eau en tension de l’agence régionale de la santé, les arrêtés de catastrophe naturelle issus de l’Observatoire régional des risques majeurs, les données sur les incendies de forêts (BDIFF), les rendements des cultures et des prairies du Ministère de l’Agriculture.

Les données sur les investissements des entreprises industrielles pour traiter les eaux usées et améliorer la gestion de l’eau sont issues de l’enquête sur les investissements pour protéger l’environnement (Antipol) réalisée par l’Insee en 2021.

Définitions

L’évapotranspiration potentielle est calculée à l’aide de données météorologiques et d’algorithmes qui décrivent les caractéristiques aérodynamiques de la végétation et l’énergie de surface. Elle peut se définir comme la somme de la transpiration du couvert végétal, à travers les stomates des plantes, et de l’évaporation du sol qui pourrait se produire en cas d’approvisionnement en eau suffisant (disponibilité en eau non limitative) pour un couvert végétal bas, continu et homogène sans aucune limitation (nutritionnel, physiologique ou pathologique).

Les prélèvements soumis à redevance correspondent à l’eau douce extraite de sources souterraines et de surface, pour les besoins des activités humaines. Ils sont réalisés par des dispositifs de captage qui peuvent prendre diverses formes : simple pompe en bord de cours d’eau, puits domestique, champs captant comprenant plusieurs forages dans une même nappe phréatique, etc. Seuls les prélèvements d’eau douce dépassant 10 000 m³ par an font l’objet d’une déclaration auprès des agences de l’eau et sont comptabilisés.

Pour en savoir plus

(1) Dupin J., Loones F., « Dans l’avenir, la région devrait connaître des hausses anormales de température, surtout en été », Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté no 177, juin 2023.

(2) Chassard M., Louis J-F., « Risque d’inondation par débordement de cours d’eau en Bourgogne‑Franche‑Comté : le risque sur l’appareil productif est deux fois plus élevé que celui sur la population », Insee Analyses Bourgogne-Franche-Comté no 78, novembre 2020.

(3) Ouvrir dans un nouvel ongletORACLE, Observatoire régional sur l’agriculture et le changement climatique, édition 2023.

(4) Ouvrir dans un nouvel ongletClimat HD par Météo-France.

(5) Ouvrir dans un nouvel ongletAlterre Bourgogne-Franche-Comté