La croissance démographique fléchit nettement en Nouvelle-Calédonie entre 2014 et

2019

La croissance démographique fléchit nettement en Nouvelle-Calédonie entre 2014 et

2019

En 2019, 271 400 habitants vivent en Nouvelle-Calédonie. Depuis 2014, la population a augmenté de 2 600 personnes. La croissance démographique est nettement plus faible qu’auparavant : + 0,2 % par an entre 2014 et 2019, contre + 1,8 % entre 2009 et 2014. Ce fléchissement s’explique principalement par une hausse des départs, conjuguée à une baisse des arrivées. Pour la première fois depuis 1983, le solde migratoire est négatif. La population augmente seulement dans la province Sud. Les communes en périphérie de Nouméa continuent de se développer, tandis que la capitale perd 5 600 habitants. Le vieillissement de la population de l’archipel s’accélère. Les habitants sont plus diplômés qu’en 2014, mais les différences entre les communautés perdurent. Le confort des logements s’améliore.

- La population augmente de 0,2 % par an depuis 2014

- Un déficit migratoire marqué

- Trois Calédoniens sur dix ont moins de 20 ans

- Trois Calédoniens sur quatre habitent en province Sud

- L’étalement urbain se poursuit et Nouméa perd 5 600 habitants

- Une mosaïque pluriethnique

- Diplômes : les écarts entre Kanak et non-Kanak ne se comblent pas

- Des logements de mieux en mieux équipés

La population augmente de 0,2 % par an depuis 2014

En septembre 2019, 271 407 personnes vivent en Nouvelle-Calédonie (figure 1). Depuis 2014, le nombre d’habitants augmente en moyenne de 0,2 % par an (figure 2). Ce taux de croissance est le plus bas depuis plus de cinquante ans et en net recul par rapport aux années précédentes (+ 1,8 % par an entre 2009 et 2014). Ce rythme de croissance est plus faible qu’en France métropolitaine (+ 0,4 % par an entre 2012 et 2017), que dans les départements d’outre-mer (+ 0,6 % en moyenne) ou qu’en Polynésie française (+ 0,6 %). Il est nettement inférieur à celui des pays voisins comme le Vanuatu, les îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (+ 2,2 % en moyenne), où la fécondité est beaucoup plus forte.

tableauFigure 1 – Population en Nouvelle-Calédonie en 2014 et en 2019

| 2014 | 2019 | Évolution annuelle moyenne (en %) | ||

|---|---|---|---|---|

| Effectif | Effectif | Répartition (en %) | ||

| Îles Loyauté | 18 297 | 18 353 | 6,8 | 0,1 |

| Nord | 50 487 | 49 910 | 18,4 | -0,2 |

| Sud | 199 983 | 203 144 | 74,8 | 0,3 |

| dont Grand Nouméa | 179 509 | 182 341 | 67,2 | 0,3 |

| Nouvelle-Calédonie | 268 767 | 271 407 | 100,0 | 0,2 |

- Lecture : en 2019, 49 910 personnes, soit 18,4 % de la population, vivent dans la province Nord.

- Sources : Insee-Isee, recensements de la population.

Un déficit migratoire marqué

Le net fléchissement démographique s’explique par un solde migratoire apparent devenu négatif pour la première fois depuis près de quarante ans. Entre 2014 et 2019, 27 600 personnes qui vivaient en Nouvelle-Calédonie en 2014 ont quitté l’archipel, soit un habitant sur dix. Les trois quarts des départs concernent des personnes qui ne sont pas nées en Nouvelle-Calédonie, les autres correspondant souvent à des étudiants. Les départs sont deux fois plus nombreux qu’au cours des cinq années précédentes. Inversement, 17 300 personnes qui ne vivaient pas en Nouvelle-Calédonie en 2014 sont arrivées depuis (elles étaient 22 400 entre 2009 et 2014). Le solde migratoire apparent est déficitaire de 10 300 personnes entre 2014 et 2019, soit 2 000 départs nets par an. Entre 2009 et 2014, ce solde était positif (1 600 arrivées nettes par an). Trois principaux motifs peuvent expliquer ce déficit migratoire : le faible dynamisme économique observé depuis la chute des prix du nickel en 2015 et la fin des phases de construction d’usines de transformation de nickel, les appréhensions suscitées par l’incertitude institutionnelle durant la période des trois référendums d’auto-détermination et la mise en place concrète de la loi sur la protection de l’emploi local attirant moins de main-d’œuvre extérieure.

Par ailleurs, l’accroissement naturel continue de ralentir sous l’effet de la baisse de la fécondité. Entre 2014 et 2019, l’excédent des naissances sur les décès est de 13 000 personnes. Ce solde naturel baisse par rapport à 2009-2014 (+ 15 000) et à 2004-2009 (+ 14 400). L’indicateur conjoncturel de fécondité recule à 1,9 enfant par femme, contre 2,2 en 2014, 2,6 en 2000 et 3,2 en 1990. La Nouvelle-Calédonie est comparable à la France métropolitaine et à la Polynésie française (1,8 dans les deux territoires), mais très en deçà des autres pays voisins de l’arc mélanésien.

En 2019, 78 % des habitants sont nés en Nouvelle-Calédonie, 14 % en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer, 4 % à l’étranger, 2,5 % à Wallis-et-Futuna et 1,5 % en Polynésie française. En constante érosion depuis trente ans sous l’impact des migrations, la part des natifs retrouve son niveau précédant les accords de Matignon de 1988 (78 %, contre 75 % en 2014). À l’inverse, fait quasiment sans précédent, le nombre de non-natifs diminue nettement (de 67 300 en 2014 à 60 100 en 2019). Entre 2014 et 2019, 13 500 non-natifs se sont installés en Nouvelle-Calédonie, contre 18 500 entre 2009 et 2014. La proportion de non-natifs résidant dans l’archipel depuis moins de dix ans s’est réduite de 61 % en 2014 à 42 % en 2019. Les non-natifs habitent majoritairement le Grand Nouméa (neuf sur dix). Moins de 1 % de la population (2 500 habitants) est de nationalité étrangère.

tableauFigure 2 – Croissance démographique et ses composantes depuis 1969

| Évolution annuelle | Solde naturel | Solde migratoire apparent | |

|---|---|---|---|

| 1969-1976 | 4,0 | 2,7 | 1,3 |

| 1976-1983 | 1,3 | 2,1 | -0,8 |

| 1983-1989 | 2,1 | 2,0 | 0,1 |

| 1989-1996 | 2,6 | 1,9 | 0,7 |

| 1996-2004 | 1,9 | 1,5 | 0,4 |

| 2004-2009 | 1,3 | 1,2 | 0,0 |

| 2009-2014 | 1,8 | 1,1 | 0,6 |

| 2014-2019 | 0,2 | 1,0 | -0,8 |

- Lecture : entre 2014 et 2019, la population s'accroît de 0,2 % en moyenne chaque année dont 1,0 point dû au solde naturel et – 0,8 point dû au solde migratoire.

- Sources : Insee-Isee, recensements de la population.

graphiqueFigure 2 – Croissance démographique et ses composantes depuis 1969

- Lecture : entre 2014 et 2019, la population s'accroît de 0,2 % en moyenne chaque année dont 1,0 point dû au solde naturel et – 0,8 point dû au solde migratoire.

- Sources : Insee-Isee, recensements de la population.

Trois Calédoniens sur dix ont moins de 20 ans

La population de Nouvelle-Calédonie a vieilli au cours des trente dernières années (figure 3). La part des jeunes décroît et la fécondité diminue. Par ailleurs, les jeunes émigrent de plus en plus pour leurs études ou un emploi. Le vieillissement s’explique à la fois par la baisse de la fécondité et par la hausse de l’espérance de vie. Celle-ci a gagné près de neuf années en trente ans et atteint 77,8 ans en 2019 (75,3 ans pour les hommes et 80,4 ans pour les femmes). Elle est nettement supérieure à celles des pays voisins insulaires, mais demeure moins élevée que la moyenne en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (82,8 ans).

L’âge moyen s’établit à 34,7 ans en 2019, contre 33,0 ans en 2014. La part des moins de 20 ans diminue (30,1 %, contre 32,0 % en 2014), tandis que celle des 60 ans ou plus augmente (14,5 %, contre 12,5 % en 2014). En moyenne, la population est plus jeune en province Nord (32,5 ans) qu’aux îles Loyauté (33,4 ans) et qu’en province Sud (35,3 ans). Les populations d’origine océanienne sont les plus jeunes et les différences d’âge restent très marquées entre communautés : l’âge moyen des Kanak atteint 32,1 ans, devant les Wallisiens-Futuniens (33,2 ans), les Européens (40,9 ans) et les Asiatiques (48,3 ans). La population se déclarant métissée (une personne sur dix) est de loin la plus jeune (26,5 ans).

tableauFigure 3 – Pyramide des âges en 2004 et en 2019

| Les données détaillées sont disponibles dans le fichier à télécharger. |

graphiqueFigure 3 – Pyramide des âges en 2004 et en 2019

- Note : les données pour les moins de 1 an pour l'année 2004 sont à prendre avec précaution.

- Lecture : les hommes de 15 ans représentent 0,8 % de la population en 2019 et 0,9 % en 2004.

- Sources : Insee-Isee, recensements de la population.

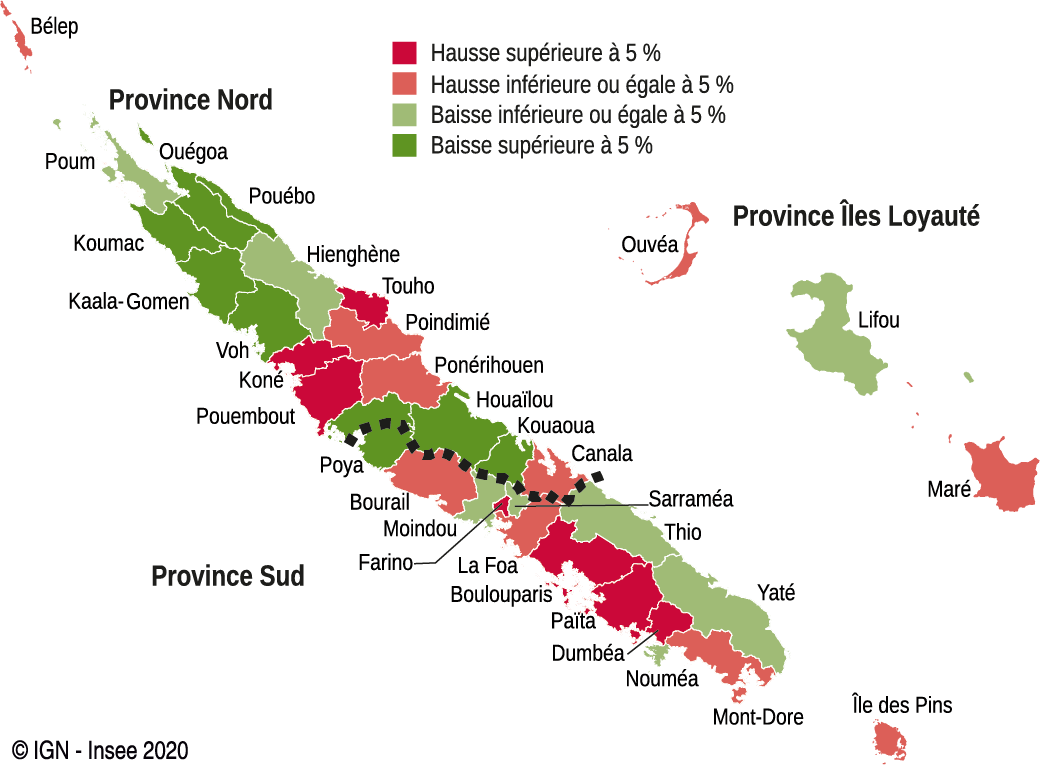

Trois Calédoniens sur quatre habitent en province Sud

Les trois provinces connaissent des évolutions démographiques différentes. Entre 2014 et 2019, la population de la province Sud croît de 1,6 %, celle de la province Nord se réduit de 1,1 %, tandis que celle des îles Loyauté reste stable (+ 0,3 %). Le Sud concentre 75 % des Calédoniens en 2019, le Nord 18 % et les îles Loyauté 7 %.

Alors que la population loyaltienne avait augmenté de 850 habitants entre 2009 et 2014, elle ne progresse que de 60 personnes entre 2014 et 2019. Ce ralentissement résulte de l’accentuation de l’émigration vers les autres provinces et de la légère baisse du nombre de naissances. La population de Lifou diminue légèrement (– 0,9 %), celle de Maré (+ 1,9 %) augmente d’une centaine d’habitants, tandis que celle d’Ouvéa (+ 0,8 %) s’accroît faiblement (figure 4).

Pour la première fois depuis la création administrative des provinces en 1989, la province Nord perd des habitants (– 600 habitants). Toutefois, cette baisse s’apparente davantage à une décrue après l’accroissement record de 5 300 habitants généré par les chantiers de l’industrie minière entre 2009 et 2014. L’évolution est géographiquement contrastée. En effet, les communes situées à proximité du principal axe transversal entre les deux côtes gagnent toutes des habitants : Koné et Touho progressent de plus de 10 %, Pouembout de plus de 5 %, Poindimié et Ponérihouen de plus de 2 %. Les populations des communes de Bélep et Canala, situées aux deux extrémités de la province, augmentent aussi. Les dix autres communes de la province Nord perdent des habitants. Kaala-Gomen, Ouégoa, Pouébo et Kouaoua sont les plus touchées : elles perdent plus de 10 % de leur population entre 2014 et 2019. En particulier les tribus les plus éloignées se dépeuplent, notamment dans l’extrême Nord. Houaïlou (– 6,7 %) et Poya (– 7,7 %) sont également confrontées à une baisse de la population, mais dans une moindre mesure. Le repli de Voh (– 9,6 %) est notamment lié au démantèlement de la base vie de Koniambo après l’achèvement de la construction de l’usine du Nord.

Si la province Sud est la seule où la population augmente encore, l’accroissement s’est fortement infléchi. En effet, le Sud gagne 3 200 habitants entre 2014 et 2019, contre 17 000 entre 2009 et 2014. La population de l’agglomération du Grand Nouméa, habituellement moteur de la dynamique démographique provinciale, ne s’est accrue que de 1,6 %, soit le même rythme que le Sud rural. Quatre localités de brousse perdent des habitants : Yaté, Thio, Moindou et Sarraméa. La Foa reste stable, Bourail et l’île des Pins progressent légèrement, tandis que Boulouparis croît davantage (+ 10,3 %).

tableauFigure 4 – Évolution de la population par commune entre 2014 et 2019

| Communes | Effectifs en 2014 | Effectifs en 2019 | Taux d'évolution global 2014-2019 (en %) |

|---|---|---|---|

| Bélep | 843 | 867 | 2,8 |

| Boulouparis | 3 005 | 3 315 | 10,3 |

| Bourail | 5 444 | 5 531 | 1,6 |

| Canala | 3 687 | 3 701 | 0,4 |

| Dumbéa | 31 812 | 35 873 | 12,8 |

| Farino | 612 | 712 | 16,3 |

| Hienghène | 2 483 | 2 454 | -1,2 |

| Houaïlou | 4 240 | 3 955 | -6,7 |

| Ile des Pins | 1 958 | 2 037 | 4,0 |

| Kaala-Gomen | 2 033 | 1 803 | -11,3 |

| Koné | 7 340 | 8 144 | 11,0 |

| Kouaoua | 1 452 | 1 304 | -10,2 |

| Koumac | 4 252 | 3 981 | -6,4 |

| La Foa | 3 542 | 3 552 | 0,3 |

| Lifou | 9 275 | 9 195 | -0,9 |

| Maré | 5 648 | 5 757 | 1,9 |

| Moindou | 709 | 681 | -3,9 |

| Mont-Dore | 27 155 | 27 620 | 1,7 |

| Nouméa | 99 926 | 94 285 | -5,6 |

| Ouégoa | 2 360 | 2 118 | -10,3 |

| Ouvéa | 3 374 | 3 401 | 0,8 |

| Païta | 20 616 | 24 563 | 19,1 |

| Poindimié | 4 868 | 5 006 | 2,8 |

| Ponérihouen | 2 370 | 2 420 | 2,1 |

| Pouébo | 2 452 | 2 144 | -12,6 |

| Pouembout | 2 591 | 2 752 | 6,2 |

| Poum | 1 463 | 1 435 | -1,9 |

| Poya | 3 036 | 2 802 | -7,7 |

| Sarraméa | 584 | 572 | -2,1 |

| Thio | 2 643 | 2 524 | -4,5 |

| Touho | 2 087 | 2 380 | 14,0 |

| Voh | 3 160 | 2 856 | -9,6 |

| Yaté | 1 747 | 1 667 | -4,6 |

| Nouvelle-Calédonie | 268 767 | 271 407 | 1,0 |

| Province des îles Loyauté | 18 297 | 18 353 | 0,3 |

| Province Nord | 50 487 | 49 910 | -1,1 |

| Province Sud | 199 983 | 203 144 | 1,6 |

- Note : la partie sud de Poya, où résident 212 personnes, se situe en province Sud.

- Lecture : entre 2014 et 2019, la population de Nouméa a diminué de 5,6 %.

- Sources : Insee-Isee, recensements de la population.

graphiqueFigure 4 – Évolution de la population par commune entre 2014 et 2019

- Note : la partie sud de Poya, où résident 212 personnes, se situe en province Sud.

- Lecture : entre 2014 et 2019, la population de Nouméa a diminué de 5,6 %.

- Sources : Insee-Isee, recensements de la population.

L’étalement urbain se poursuit et Nouméa perd 5 600 habitants

Plus de deux Calédoniens sur trois habitent dans l’une des quatre communes de l’agglomération du Grand Nouméa, contre un sur deux il y a cinquante ans. Cette concentration s’est accentuée malgré les politiques de rééquilibrage et d’aménagement de la brousse ou des îles. Païta et Dumbéa gagnent environ 4 000 habitants chacune en cinq ans. Les deux communes ont doublé de population en seulement quinze ans. L’expansion périurbaine se propage au nord de la presqu’île nouméenne, le long de l’unique route territoriale à quatre voies desservant la capitale. À Dumbéa, les quartiers récents (Dumbéa sur mer et Panda) polarisent l’essentiel des nouveaux habitants. À Païta, la majorité des arrivants s’installent au sud de la commune. Au Mont-Dore, moins bien desservi, la croissance démographique est beaucoup moins dynamique.

Fait inédit, la population de Nouméa diminue. En cinq ans, le nombre de Nouméens est passé de 99 900 à 94 300. La capitale perd ainsi 5,6 % de sa population. À partir de 1989 et pendant une quinzaine d’années, sa population augmentait de plus de 2 % par an, mais ce rythme a progressivement ralenti. Plusieurs raisons peuvent expliquer la décroissance démographique de Nouméa : les départs massifs hors du pays de non-natifs, la rareté et l’augmentation du prix du foncier, la rénovation complète de logements sociaux anciens, soit encore en cours, soit achevée mais avec une population moins nombreuse, et le déménagement du vétuste centre hospitalier territorial vers un médipôle neuf à Dumbéa. Le nombre d’arrivées dans la capitale de non-natifs ne résidant pas auparavant en Nouvelle-Calédonie a diminué, passant de 11 700 personnes entre 2009 et 2014 à 8 200 entre 2014 et 2019. Le nombre de non-natifs a ainsi baissé de 20 % à Nouméa passant de 38 900 à 30 900 en cinq ans. Les flux en provenance de l’étranger ou des communes de brousse se sont également amoindris et ne compensent plus les mouvements vers la périphérie. Entre 2014 et 2019, 9 700 personnes ont quitté Nouméa pour une commune voisine et 4 300 ont fait le chemin inverse. Nouméa a donc perdu 5 400 habitants au bénéfice de sa périphérie. Compte tenu des arrivées et des départs, la brousse perd au final 1 300 habitants au profit des communes périphériques de Nouméa et 200 au profit de Nouméa.

tableauFigure 5 – Population selon la communauté d'appartenance en 2014 et en 2019

| 2014 | 2019 | |||

|---|---|---|---|---|

| Effectif | Répartition (en %) | Effectif | Répartition (en %) | |

| Kanak | 104 958 | 39,1 | 111 856 | 41,2 |

| Européenne | 73 199 | 27,2 | 65 488 | 24,1 |

| Plusieurs communautés | 23 007 | 8,6 | 30 758 | 11,3 |

| Wallisienne, Futunienne | 21 926 | 8,2 | 22 520 | 8,3 |

| Autre communauté | 19 146 | 7,1 | 20 486 | 7,5 |

| Non déclarée | 26 531 | 9,9 | 20 299 | 7,5 |

| Nouvelle-Calédonie | 268 767 | 100,0 | 271 407 | 100,0 |

- Note : l'ordre des modalités diffère entre les questionnaires de 2014 et 2019. « Kanak » est désormais proposé en premier. Cette modification peut avoir un impact sur les réponses.

- Lecture : en 2019, 41,2 % des habitants déclarent appartenir à la communauté kanak.

- Sources : Insee-Isee, recensements de la population.

Une mosaïque pluriethnique

Huit habitants sur dix ont déclaré se sentir calédonien. C’est le cas de six personnes nées hors Nouvelle-Calédonie sur dix. En 2019, 111 900 personnes déclarent appartenir à la communauté kanak, contre 105 000 en 2014 (figure 5). Pour la première fois depuis la signature des accords de Matignon, la part des Kanak dans la population progresse légèrement et atteint 41 %, contre 39 % en 2014. L’émigration importante de non-natifs explique en partie ce résultat. Les Kanak représentent 95 % de la population loyaltienne, 72 % de la province Nord et 29 % de la province Sud. 52 % résident au Sud, contre 49 % en 2014 et 39 % en 1989.

La communauté européenne représente 65 500 personnes soit 24 % de la population en 2019, contre 73 200 (27 %) en 2014. Ce repli s’explique essentiellement par le déficit migratoire des non-natifs. 30 800 personnes se déclarent métissées. Leur part, stable entre 2009 et 2014, passe de 9 % à 11 % entre 2014 à 2019. La communauté wallisienne et futunienne (8 %) reste stable avec 22 500 membres, soit un habitant sur douze. Les autres communautés (Tahitiens, Indonésiens, Ni-Vanuatu, Vietnamiens, etc.) rassemblent moins de 8 % de la population, en 2019 comme en 2014. Plus de 20 000 habitants n’ont pas renseigné de communauté d’appartenance mais, ne se retrouvant pas parmi les modalités proposées, ont délibérément spécifié « Calédoniens ».

Diplômes : les écarts entre Kanak et non-Kanak ne se comblent pas

En 2019, 32 % des 25-64 ans n’ont aucun diplôme ou seulement le brevet des collèges, 24 % possèdent comme plus haut diplôme un CAP ou un BEP, 19 % un baccalauréat (général, technologique ou professionnel) et 25 % sont diplômés de l’enseignement supérieur (figure 6). Le niveau d’éducation s’élève au fil des générations. En 1989, 58 % des 25-64 ans étaient sans diplôme ; trente ans plus tard, ils sont près de deux fois moins nombreux. En 2019, 28 % des jeunes âgés de 25 à 34 ans ont un diplôme du supérieur, contre 19 % des personnes âgées de 55 à 64 ans. Les femmes sont davantage diplômées du supérieur que les hommes (27 %, contre 24 %), surtout chez les jeunes (32 %, contre 23 %).

tableauFigure 6a – Diplôme le plus élevé des 25-64 ans par âge en 2019

| 25-34 ans | 35-44 ans | 45-54 ans | 55-64 ans | Ensemble | |

|---|---|---|---|---|---|

| Aucun diplôme, brevet des collèges | 22,5 | 25,7 | 36,4 | 48,1 | 31,8 |

| CAP, BEP ou équivalent | 23,5 | 23,9 | 24,7 | 21,1 | 23,5 |

| Baccalauréat ou équivalent | 26,5 | 21,5 | 14,8 | 11,6 | 19,3 |

| Bac + 2 ou supérieur | 27,5 | 29,0 | 24,0 | 19,1 | 25,4 |

| Ensemble | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Lecture : en 2019, 27,5 % des 25-34 ans sont diplômés du supérieur.

- Champ : personnes âgées de 25 à 64 ans.

- Sources : Insee-Isee, recensement de la population 2019.

graphiqueFigure 6a – Diplôme le plus élevé des 25-64 ans par âge en 2019

- Lecture : en 2019, 27,5 % des 25-34 ans sont diplômés du supérieur.

- Champ : personnes âgées de 25 à 64 ans.

- Sources : Insee-Isee, recensement de la population 2019.

L’écart avec la France métropolitaine reste important : 38 % des Métropolitains possèdent un diplôme du supérieur, contre 25 % en Nouvelle-Calédonie. Sur l’archipel, le niveau d’études reste très clivant et l’écart entre communautés ne se résorbe pas. En 2019, 54 % des Européens sont diplômés de l’enseignement supérieur, loin devant les personnes se déclarant métis (24 %) et très loin devant les Wallisiens-Futuniens (9 %) ou les Kanak (8 %) (figure 7).

tableauFigure 7 – Diplôme le plus élevé des 25-64 ans par communauté en 2019

| Kanak | Européenne | Plusieurs communautés | Wallisienne, Futunienne | Autre communauté | Nouvelle- Calédonie | France métropolitaine | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Aucun diplôme, brevet des collèges | 46,0 | 11,0 | 27,0 | 45,4 | 29,6 | 31,8 | 19,9 |

| CAP, BEP ou équivalent | 29,0 | 15,1 | 23,9 | 26,4 | 21,6 | 23,5 | 24,6 |

| Baccalauréat ou équivalent | 16,7 | 19,6 | 24,7 | 19,6 | 21,8 | 19,3 | 17,7 |

| Bac + 2 ou supérieur | 8,2 | 54,2 | 24,4 | 8,6 | 27,0 | 25,4 | 37,8 |

| Ensemble | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Lecture : en 2019, 8,2 % des Kanak sont diplômés du supérieur.

- Champ : personnes âgées de 25 à 64 ans.

- Sources : Insee-Isee, recensement de la population 2019.

graphiqueFigure 7 – Diplôme le plus élevé des 25-64 ans par communauté en 2019

- Lecture : en 2019, 8,2 % des Kanak sont diplômés du supérieur.

- Champ : personnes âgées de 25 à 64 ans.

- Sources : Insee-Isee, recensement de la population 2019.

Des logements de mieux en mieux équipés

En 2019, parmi les 109 000 logements, 90 800 sont des résidences principales, 6 400 des résidences secondaires, 1 900 des logements occasionnels et 9 900 sont vacants. La part des logements vacants a presque doublé en cinq ans, passant de 5,5 % en 2014 à 9,1 % en 2019.

Conséquence de l’évolution des modes de vie et du vieillissement de la population, la taille des ménages continue de diminuer. En 2019, les ménages comptent en moyenne 2,9 personnes, contre 3,1 en 2014 et 3,9 en 1989. C’est à Nouméa que les ménages sont les plus petits (2,5 personnes).

Le confort et l’équipement des ménages s’améliorent, mais des écarts subsistent entre provinces. En 2019, 91 % des ménages disposent du confort élémentaire (raccordement au réseau général d’électricité, présence d’eau courante, de WC et d’installation sanitaire), contre 90 % en 2014. Ce taux n’atteint que 82 % en province Nord et 69 % aux îles Loyauté (figure 8). Au total, 8 200 ménages et 24 700 personnes n’ont pas accès aux commodités de base. Ces familles habitent essentiellement dans les tribus les plus éloignées ou dans les squats du Grand Nouméa.

Sept ménages sur dix disposent d’un accès internet au Sud, quatre sur dix au Nord et à peine deux sur dix aux îles Loyauté.

tableauFigure 8 – Taux d'équipement des ménages par province en 2019

| Confort sanitaire | Réfrigérateur | Accès internet | Automobile | |

|---|---|---|---|---|

| Iles Loyauté | 68,9 | 85,3 | 17,2 | 47,8 |

| Nord | 82,2 | 87,7 | 40,9 | 64,1 |

| Sud | 94,6 | 96,9 | 68,7 | 74,7 |

| Nouvelle-Calédonie | 91,0 | 94,7 | 61,1 | 71,4 |

- Lecture : en 2019, 17,2 % des ménages possèdent un accès internet aux îles Loyauté.

- Sources : Insee-Isee, recensement de la population 2019.

Sources

Le recensement de la population en Nouvelle-Calédonie s’est déroulé du 10 septembre au 7 octobre 2019. Il a lieu tous les cinq ans et concerne toutes les personnes présentes pour au moins 12 mois sur l’ensemble du territoire français et vivant habituellement en Nouvelle-Calédonie, quelles que soient leur nationalité et leur situation administrative.

Définitions

Le solde migratoire apparent approche la différence entre le nombre de personnes entrées sur un territoire et le nombre de personnes sorties au cours d’une période. Il est calculé par différence entre la croissance de la population et le solde naturel.

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période.

L’indicateur conjoncturel de fécondité mesure le nombre d’enfants qu’aurait une femme tout au long de sa vie si les taux de fécondité observés l’année considérée à chaque âge demeuraient inchangés.

La société kanak est structurée autour d’une organisation coutumière propre, dont la base est le clan. Les clans se réunissent en tribus, au sein de districts coutumiers, eux-mêmes regroupés en aires coutumières. La Nouvelle-Calédonie est découpée en huit aires coutumières créées par les accords de Matignon en 1988.

La brousse est un terme local désignant l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie à l’exception de la zone urbaine du Grand Nouméa.

Un ménage, au sens statistique, est défini comme l’ensemble des occupants d’une résidence principale, qu’ils aient ou non des liens de parenté. Un ménage peut ne comprendre qu’une seule personne.

Le terme squat désigne un habitat précaire et spontané situé sur un terrain privé ou public et pour lequel les occupants sont sans droit ni titre.

Pour en savoir plus

Retrouvez tous les résultats détaillés du recensement de la population de 2019 sur Ouvrir dans un nouvel ongletwww.isee.nc.

Broustet D., Rivoilan P., « Recensement de la population en Nouvelle-Calédonie en 2014 », Insee Première n° 1572, novembre 2015.

Rivoilan P., Broustet D., « Recensement de la population en Nouvelle-Calédonie en 2009 », Insee Première n° 1338, février 2011.