La CUCM : un rôle central dans l’ouest de la Saône-et-Loire malgré les crises industrielles

successives

La CUCM : un rôle central dans l’ouest de la Saône-et-Loire malgré les crises industrielles

successives

Le territoire de la Communauté urbaine du Creusot-Montceau (CUCM) est situé à la limite entre l’ouest de la Saône-et-Loire où il anime un ensemble de territoires industriels, et l’est plus dynamique dont il bénéficie peu de la proximité. Organisée autour du Creusot au nord et de Montceau-les-Mines au sud, la CUCM offre un ensemble varié d’équipements et de services.

Sa population, très ouvrière, est relativement âgée et peu diplômée.

La perte de nombreux emplois depuis 40 ans a entraîné une importante baisse de la population, avec des départs notamment d’actifs et de jeunes. Sa tradition industrielle et sa position géographique loin des métropoles et de leur effet d’entraînement ont fortement influencé cette trajectoire. Des secteurs ont disparu sans que la création de nouvelles activités industrielles et le développement du secteur tertiaire ne compensent la totalité des pertes d’emplois de l’industrie. Cette dernière, historiquement très spécialisée, a subi les différentes crises. Elle reste très structurante et bénéficie de mesures de soutien, notamment le programme « Territoires d'industrie ».

La CUCM dispose de facilités d’accès vers Paris et Lyon. Elle attire des actifs qui viennent y travailler quotidiennement, mais dans l’ensemble, elle entretient des liens assez faibles avec l’extérieur.

- Baisse de l’emploi : le revers d’une industrie historiquement très spécialisée

- Des gains d’emplois tertiaires modérés

- Un territoire éloigné des métropoles et peu lié à l’extérieur

- Une industrie toujours structurante qui peine à recruter

- Des départs de population, notamment d’actifs

- Une population plus âgée dans un territoire en déclin démographique

- Une population socialement fragile

- Encadré - Plus de femmes seules âgées

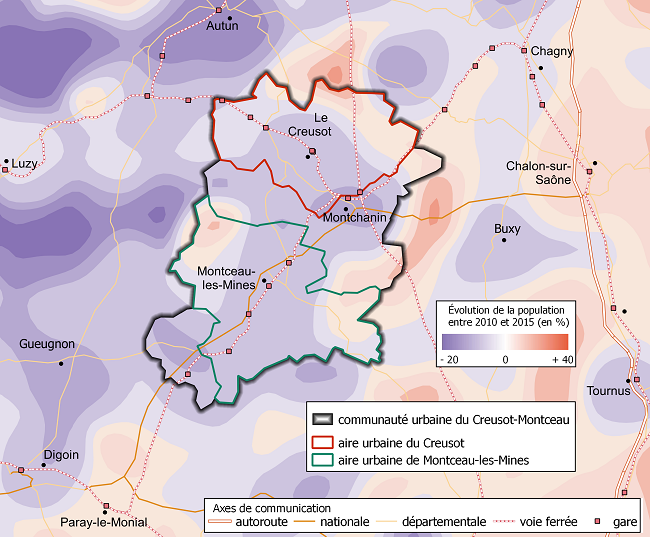

Le territoire de la Communauté urbaine du Creusot-Montceau (CUCM) regroupe 95 000 habitants et 34 000 emplois en 2016. Il est bien desservi, traversé par la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) et une ligne TGV qui le relie à Paris et Lyon. Le territoire s’organise autour de deux pôles urbains, Montceau-les-Mines au sud et Le Creusot au nord. Il bénéficie d’un ensemble varié d’équipements et services, relativement bien répartis. Son caractère urbain et son positionnement géographique le placent comme un trait d’union entre les territoires en déclin démographique de l’ouest de la Saône-et-Loire et les zones plus attractives de l’est situées sur l’axe Mâcon-Chalon-Dijon (figure 1).

tableauFigure 1 – La CUCM, un territoire bien desservi et en perte de populationÉvolution de la population entre 2010 et 2015 (en %)

| Code commune Insee | Libellé de commune | Population 2016 | Population 2015 | Population 2010 | Évolution totale 2010-2015 |

|---|---|---|---|---|---|

| 71038 | Les Bizots | 464 | 465 | 457 | + 1,8 |

| 71040 | Blanzy | 6 247 | 6 347 | 6 633 | - 4,3 |

| 71059 | Le Breuil | 3 591 | 3 570 | 3 602 | - 0,9 |

| 71103 | Charmoy | 249 | 253 | 271 | - 6,6 |

| 71132 | Ciry-le-Noble | 2 288 | 2 301 | 2 380 | - 3,3 |

| 71153 | Le Creusot | 21 752 | 21 887 | 22 783 | - 3,9 |

| 71187 | Écuisses | 1 586 | 1 626 | 1 670 | - 2,6 |

| 71191 | Essertenne | 476 | 468 | 442 | + 5,9 |

| 71212 | Génelard | 1 360 | 1 363 | 1 432 | - 4,8 |

| 71222 | Gourdon | 912 | 921 | 874 | + 5,4 |

| 71278 | Marigny | 152 | 151 | 150 | + 0,7 |

| 71282 | Marmagne | 1 242 | 1 240 | 1 249 | - 0,7 |

| 71286 | Mary | 235 | 232 | 228 | + 1,8 |

| 71306 | Montceau-les-Mines | 18 722 | 18 772 | 19 372 | - 3,1 |

| 71309 | Montcenis | 2 180 | 2 182 | 2 217 | - 1,6 |

| 71310 | Montchanin | 5 098 | 5 178 | 5 478 | - 5,5 |

| 71320 | Mont-Saint-Vincent | 333 | 334 | 335 | - 0,3 |

| 71321 | Morey | 202 | 207 | 201 | + 3,0 |

| 71346 | Perrecy-les-Forges | 1 654 | 1 660 | 1 746 | - 4,9 |

| 71347 | Perreuil | 547 | 543 | 511 | + 6,3 |

| 71356 | Pouilloux | 1 003 | 1 013 | 1 034 | - 2,0 |

| 71390 | Saint-Berain-sous-Sanvignes | 1 097 | 1 094 | 1 030 | + 6,2 |

| 71412 | Saint-Eusèbe | 1 185 | 1 180 | 1 092 | + 8,1 |

| 71413 | Saint-Firmin | 883 | 874 | 809 | + 8,0 |

| 71435 | Saint-Julien-sur-Dheune | 241 | 239 | 248 | - 3,6 |

| 71436 | Saint-Laurent-d'Andenay | 1 019 | 1 028 | 1 073 | - 4,2 |

| 71465 | Saint-Micaud | 274 | 274 | 253 | + 8,3 |

| 71468 | Saint-Pierre-de-Varennes | 847 | 846 | 822 | + 2,9 |

| 71477 | Saint-Romain-sous-Gourdon | 473 | 467 | 506 | - 7,7 |

| 71479 | Saint-Sernin-du-Bois | 1 848 | 1 885 | 1 808 | + 4,3 |

| 71482 | Saint-Symphorien-de-Marmagne | 851 | 848 | 861 | - 1,5 |

| 71486 | Saint-Vallier | 8 692 | 8 734 | 9 049 | - 3,5 |

| 71499 | Sanvignes-les-Mines | 4 366 | 4 414 | 4 373 | + 0,9 |

| 71540 | Torcy | 3 025 | 3 046 | 3 097 | - 1,6 |

| CUCM | 95 094 | 95 642 | 98 086 | - 2,5 |

- Source : Insee, Recensements 2010, 2015 et 2016

graphiqueFigure 1 – La CUCM, un territoire bien desservi et en perte de populationÉvolution de la population entre 2010 et 2015 (en %)

- Source : Insee, Recensements 2010, 2015 et 2016

Baisse de l’emploi : le revers d’une industrie historiquement très spécialisée

Le poids économique de la CUCM repose sur son fort ancrage industriel. Il lui a permis de jouer un rôle central dans l’ouest de la Saône-et-Loire jusqu’au milieu des années 1970 et aux premières crises dans ce secteur. Elle était alors le point de convergence d’un ensemble de territoires, Gueugnon, Autun, Digoin, Bourbon-Lancy, fédérés autour d’une même tradition industrielle.

Le développement économique du territoire a longtemps reposé sur trois activités industrielles emblématiques et une industrie de main-d’œuvre : en 1975, les 3/4 de ses emplois industriels étaient concentrés dans les mines, la métallurgie et le textile. Or, ces trois secteurs ont subi de lourdes pertes. Les mines ont disparu du territoire, le textile quasiment, et si la métallurgie, fortement mécanisée, y a toujours une place prépondérante, elle ne regroupe plus aujourd’hui que 3 000 emplois contre plus de 10 000 en 1975. Pour autant, le soutien des politiques publiques aux activités industrielles renforce certaines d’entre elles, notamment la filière transport. Il s’appuie en particulier sur la création du Mecateamcluster à Montceau-les-Mines et les projets liés au programme « Territoires d’industrie ». Cependant, il ne permet pas de compenser les pertes d’emplois subies dans les industries de main-d’œuvre. Au total, depuis 1975, l’industrie a ainsi perdu 14 500 emplois, soit une baisse de 68 %.

En 40 ans, l’économie s’est transformée dans la CUCM. L’emploi tertiaire s’est fortement développé avec 11 000 emplois tertiaires supplémentaires mais ils n’ont pas compensé la totalité des pertes de l’industrie (figure 2).

tableauFigure 2 – Les gains d’emplois tertiaires ne compensent pas les pertes dans l’industrie dans la CUCMÉvolution de l’emploi tertiaire et industriel (base 100 en 1968)

| Année | CUCM industrie | CUCM tertiaire | Territoire de comparaison* industrie | Territoire de comparaison* tertiaire |

|---|---|---|---|---|

| 1968 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1975 | 109 | 116 | 122 | 123 |

| 1982 | 93 | 145 | 110 | 155 |

| 1990 | 65 | 156 | 92 | 177 |

| 1999 | 51 | 174 | 79 | 217 |

| 2010 | 39 | 199 | 66 | 257 |

| 2015 | 35 | 196 | 58 | 260 |

- * Voir Méthodologie

- Source : Insee, Recensements de la population de 1968 à 2015

graphiqueFigure 2 – Les gains d’emplois tertiaires ne compensent pas les pertes dans l’industrie dans la CUCMÉvolution de l’emploi tertiaire et industriel (base 100 en 1968)

- * Voir Méthodologie

- Source : Insee, Recensements de la population de 1968 à 2015

Des gains d’emplois tertiaires modérés

Depuis 1975, l’économie de la CUCM s’est affaiblie : l’emploi total a diminué de 22 % tandis qu’il augmentait de 3 % dans le territoire de comparaison (méthodologie) (figure 3). Ce dernier est composé de cinq autres intercommunalités aux caractéristiques similaires, où notamment l’industrie est bien implantée, mais aux trajectoires fortement liées aux orientations industrielles de ces territoires.

L’emploi industriel a diminué, dans des proportions équivalentes à la CUCM, dans les intercommunalités de Maubeuge et de Montbéliard qui avaient également une industrie très spécialisée en 1975. L’automobile à Montbéliard, la métallurgie et la sidérurgie à Maubeuge ont perdu des emplois mais sont toujours dominantes. Les intercommunalités de Haguenau, Cholet et Louviers ont été moins exposées et plus tardivement aux crises industrielles : Haguenau a conservé une industrie très diversifiée, Cholet a compensé ses pertes dans le textile par des gains dans l’agroalimentaire, plus difficile à délocaliser, et l’industrie chimique et pharmaceutique s’est fortement développée à Louviers.

L’emploi tertiaire a moins augmenté dans la CUCM que dans le territoire de comparaison (+ 68 % contre + 111 %) et en particulier moins que dans les intercommunalités de Haguenau, Cholet et Louviers. En 2015, la CUCM compte moins d’emplois tertiaires par habitant que le territoire de comparaison.

Toutefois, depuis 15 ans, les pertes industrielles se sont ralenties. En parallèle, le secteur tertiaire a continué à se développer, ce qui a permis à l’emploi total de se maintenir entre 1999 et 2010. Ce secteur est en revanche en repli sur la période plus récente.

tableauFigure 3 – D’importantes pertes d’emploi et de population dans la CUCMÉvolution comparée de la population et de l’emploi dans la CUCM et dans le territoire de comparaison* (base 100 en 1968)

| Année | CUCM Population | Territoire de comparaison* Population | CUCM Emploi | Territoire de comparaison* Emploi |

|---|---|---|---|---|

| 1968 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1975 | 102 | 111 | 107 | 117 |

| 1982 | 103 | 115 | 106 | 118 |

| 1990 | 97 | 116 | 91 | 114 |

| 1999 | 89 | 116 | 86 | 118 |

| 2010 | 84 | 117 | 87 | 124 |

| 2015 | 82 | 118 | 83 | 120 |

- * ensemble des intercommunalités de comparaison (hors CUCM), voir Méthodologie

- Source : Insee, Recensements de la population de 1968 à 2015

graphiqueFigure 3 – D’importantes pertes d’emploi et de population dans la CUCMÉvolution comparée de la population et de l’emploi dans la CUCM et dans le territoire de comparaison* (base 100 en 1968)

- * ensemble des intercommunalités de comparaison (hors CUCM), voir Méthodologie

- Source : Insee, Recensements de la population de 1968 à 2015

Un territoire éloigné des métropoles et peu lié à l’extérieur

La CUCM entretient des liens relativement faibles avec l’extérieur. Elle conserve un rôle central pour les territoires industriels en déclin démographique de l’ouest de la Saône-et-Loire (Digoin, Gueugnon, Autun), mais a peu de relations avec la partie est, plus dynamique. Elle entretient tout de même des liens avec Chalon-sur-Saône, cœur du pôle d’emplois important le plus proche, mais ces liens restent limités. Cette ville n’offre pas le rayonnement et la dynamique de Strasbourg, Angers ou Rouen, dont bénéficient respectivement les intercommunalités de Haguenau, Cholet et Louviers. Cet éloignement géographique des grandes villes, et en particulier des métropoles, impacte la CUCM qui ne peut profiter de leur attractivité et de leur effet d’entraînement.

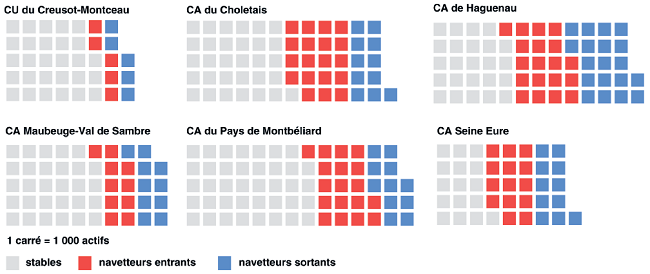

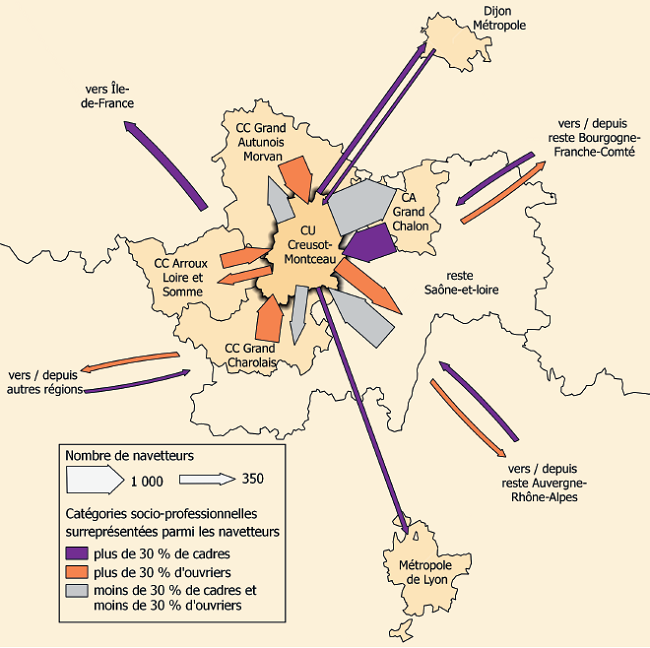

En conséquence, même si les navettes domicile-travail se sont développées depuis et vers la CUCM en 25 ans, elles restent bien inférieures à celles qui animent les territoires de comparaison (figure 4) ; 5 700 actifs font quotidiennement le trajet vers la CUCM pour aller travailler, et presque autant font le trajet inverse. Dans les intercommunalités de comparaison, ils sont deux à trois fois plus nombreux. La CUCM dispose pourtant d’une gare TGV qui la place à 1 h 20 de Paris et à 40 minutes de Lyon. Malgré ces liaisons, elle attire peu d’actifs qui viennent s’installer sur le territoire pour travailler plus loin. Les trajets se font principalement vers Chalon-sur-Saône ; seulement 300 personnes vont travailler en Île-de-France et moins de 200 vont à Lyon (figure 5).

Parallèlement, ceux qui viennent de l’extérieur pour travailler dans la CUCM sont principalement des actifs résidant en Saône-et-Loire (88 %). La plupart habitent à proximité, à Chalon-sur-Saône ou dans les intercommunalités de Gueugnon, Charolles et Autun ; 45 % des navetteurs vivent dans ces trois dernières, également très industrielles et en perte d’emplois.

tableauFigure 4 – La CUCM, un territoire qui a peu de liens avec l’extérieurNombre d’actifs en emploi stables, entrants et sortants par intercommunalité

| stables | navetteurs entrants | navetteurs sortants | |

|---|---|---|---|

| CU du Creusot-Montceau | 28 260 | 5 790 | 5 360 |

| CA du Pays de Montbéliard | 39 940 | 18 170 | 11 170 |

| CA du Choletais | 31 630 | 19 000 | 11 130 |

| CA Maubeuge-Val de Sambre | 29 020 | 10 250 | 10 120 |

| CA de Haguenau | 24 180 | 19 020 | 19 250 |

| CA Seine Eure | 16 520 | 14 790 | 11 620 |

- Note de lecture : les actifs stables résident et travaillent dans la même intercommunalité.

- Les actifs entrants travaillent dans l’intercommunalité mais résident ailleurs.

- Les actifs sortants résident dans l’intercommunalité mais travaillent ailleurs.

- Source : Insee, Recensement de la population 2015

graphiqueFigure 4 – La CUCM, un territoire qui a peu de liens avec l’extérieurNombre d’actifs en emploi stables, entrants et sortants par intercommunalité

- Note de lecture : les actifs stables résident et travaillent dans la même intercommunalité.

- Les actifs entrants travaillent dans l’intercommunalité mais résident ailleurs.

- Les actifs sortants résident dans l’intercommunalité mais travaillent ailleurs.

- Source : Insee, Recensement de la population 2015

tableauFigure 5 – Près de la moitié des navetteurs entrant dans la CUCM résident dans les intercommunalités de Gueugnon, d’Autun ou de CharollesPrincipaux flux domicile-travail depuis et vers la CUCM (flux > 150)

| territoire | navetteurs entrants | navetteurs sortants |

|---|---|---|

| CA Le Grand Chalon | 1 260 | 1 730 |

| CC du Grand Autunois Morvan | 1 080 | 780 |

| CC Le Grand Charolais | 970 | 510 |

| CC Entre Arroux, Loire et Somme | 580 | 340 |

| Dijon Métropole | 120 | 210 |

| Ile-de-France | ns (*) | 320 |

| Métropole de Lyon | ns | 170 |

| Saône-et-Loire | 1 130 | 680 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 190 | 190 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 210 | 230 |

| Autres territoires | 120 | 180 |

- (*) ns = non significatif

- Source : Insee, Recensement de la population 2015

graphiqueFigure 5 – Près de la moitié des navetteurs entrant dans la CUCM résident dans les intercommunalités de Gueugnon, d’Autun ou de CharollesPrincipaux flux domicile-travail depuis et vers la CUCM (flux > 150)

- (*) ns = non significatif

- Source : Insee, Recensement de la population 2015

Une industrie toujours structurante qui peine à recruter

L’industrie reste un secteur important dans la CUCM avec 21 % de l’emploi. Elle est présente aussi bien dans l’aire urbaine du Creusot, avec Alstom et Industeel, que dans celle de Montceau-les-Mines, où le tertiaire est plus développé, mais dans laquelle sont implantés Michelin, le plus gros établissement industriel du territoire et MHPS Cranes France qui fabrique des matériels de levage et de manutention.

Ainsi, 28 % des actifs résidant hors de la CUCM et venant y travailler occupent un poste dans l’industrie. C’est même 34 % dans l’aire urbaine du Creusot, qui attire notamment des cadres habitant à Chalon-sur-Saône.

Mais les grands établissements industriels de la CUCM n’attirent pas autant que ceux des intercommunalités de comparaison et leur rayonnement est moindre que celui de Peugeot à Montbéliard ou de Sanofi à Louviers. Aussi, la CUCM peine à recruter des ouvriers qualifiés et de nombreux métiers sont en tension dans ce secteur, bien qu’elle dispose d’un pôle d’enseignement supérieur qui forme notamment aux métiers de l’industrie.

Des départs de population, notamment d’actifs

Depuis les crises industrielles, la CUCM n’est plus un pôle d’emplois attractif, ce qui a entraîné de nombreux départs de jeunes et d’actifs.

En effet, depuis 1975 et comme dans les territoires de comparaison, il part de la CUCM davantage de personnes qu’il n’en arrive, ce qui entraîne un déficit migratoire important. La CUCM est pourtant située près de l’arc urbain Mâcon-Chalon-Dijon où la dynamique démographique est favorable, mais elle en bénéficie très peu : seules quelques communes entre Le Creusot et Chalon-sur-Saône gagnent des habitants grâce aux migrations résidentielles entre 2010 et 2015 (figure 1).

Une population plus âgée dans un territoire en déclin démographique

À ce déficit migratoire s’ajoute depuis 1990 un déficit naturel (figure 3). La population est relativement âgée (encadré) et les décès y sont donc plus nombreux que les naissances, contrairement aux intercommunalités de comparaison. La CUCM a perdu près de 23 000 habitants depuis 1975, soit 20 % de sa population alors que l’ensemble du territoire de comparaison continue de gagner des habitants.

Si les intercommunalités de Maubeuge et Montbéliard sont également en décroissance démographique, c’est dans la CUCM que celle-ci est la plus marquée, depuis 40 ans comme sur la période récente depuis 2010.

Ces cinq dernières années, les aires urbaines du Creusot et de Montceau-les-Mines ont perdu respectivement 940 et 1 150 habitants. Dans la première, l’emploi tertiaire diminue, notamment dans le transport, le commerce, l’hébergement et la restauration alors qu’il continue d’augmenter dans la seconde. La population et les services à la population diminuant, les autres équipements présents sur le territoire risquent, à terme, d’être surdimensionnés ou trop nombreux.

Une population socialement fragile

La population de la CUCM est socialement plutôt fragile, comme celle du territoire de comparaison. Le revenu médian y est peu élevé. Seule l’intercommunalité de Maubeuge affiche un niveau inférieur. La pauvreté monétaire concerne 14,5 % de la population et atteint 20 % dans les communes du Creusot et de Montceau-les-Mines.

Les pertes d’emploi ont pour conséquence un fort taux de chômage, dans un territoire où près de 40 % des habitants n’ont aucun diplôme. Cette absence de diplôme très pénalisante touche les actifs et les jeunes qui sont restés sur le territoire. Ces derniers constituent une population particulièrement exposée comme dans les intercommunalités de référence. En effet, dans la CUCM, 28 % des 18-24 ans sont ni en emploi ni en formation. C’est plus qu’au niveau régional ou national mais moins que dans certaines intercommunalités du territoire de comparaison.

La CUCM compte 30 % de retraités parmi ses habitants contre seulement 22 % dans le territoire de comparaison. Les actifs en emploi représentent ainsi une part moins importante de la population. Parmi eux, 27 % sont ouvriers et 10 % sont cadres. Seule Maubeuge présente une part plus faible de cadres.

Encadré - Plus de femmes seules âgées

Après 60 ans, les femmes sont plus nombreuses que les hommes mais l’écart est bien plus marqué dans la CUCM que dans le territoire de comparaison. Plus de 40 % des femmes de 60 ans ou plus vivent seules. Cela peut être en partie lié au passé minier de la CUCM, et au décès prématuré d’un certain nombre de mineurs.

Ces femmes représentent une population particulièrement fragile. Plus souvent que les autres habitants, elles vivent dans un logement ancien, construit avant 1946, qui n’est plus forcément adapté aux besoins actuels de la population. Elles sont également plus souvent locataires HLM (un tiers d’entre elles), alors même que le parc social de la CUCM est ancien, et souvent vacant. Lorsqu’elles sont en appartement, 63 % d’entre elles résident dans un immeuble sans ascenseur.

Plus de la moitié de ces femmes résident dans les communes du Creusot ou de Montceau-les-Mines, mais lorsque ce n’est pas le cas, elles sont 20 % à ne pas avoir de voiture.

Pour comprendre

Méthodologie

Le périmètre d’étude est celui de la Communauté urbaine de Creusot-Montceau (CUCM) composé de 34 communes. Pour identifier ses spécificités, le territoire est comparé à un ensemble composé de 5 autres intercommunalités qui présentent des caractéristiques similaires à la CUCM : absence de préfecture, un niveau de population proche, une part de l’industrie supérieure à 20 % de l’emploi. Le territoire de comparaison comprend les communautés d’agglomération (CA) de Maubeuge-Val de Sambre, de Haguenau, du Choletais, du Pays de Montbéliard Agglomération et de Seine Eure.

tableauUne industrie très tournée vers la métallurgie dans la CUCMGrandes caractéristiques de la CUCM et des intercommunalités de comparaison

| Population | Emploi | Structure de l’emploi en 2015 (en %) | Industrie dominante (part dans l’emploi industriel) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre 2015 (en milliers) | Évolution 2010-2015 (en % par an) | Nombre 2015 (en milliers) | Évolution 2010-2015 (en % par an) | Industrie | Tertiaire principalement marchand | Tertiaire principalement non marchand | ||

| CU du Creusot-Montceau | 95,6 | -0,5 | 34,0 | -1 | 21 | 36 | 32 | métallurgie et fab. prod métal. (30 %) |

| CA Maubeuge-Val de Sambre | 126,4 | -0,1 | 39,3 | -1,7 | 22 | 32 | 38 | métallurgie et fab. prod. métal. (30 %) |

| CA du Pays de Montbéliard | 140,4 | -0,3 | 58,1 | -2 | 29 | 36 | 27 | fab. de matériel de transport (52 %) |

| CA du Choletais | 103,3 | +0,3 | 50,6 | -0,1 | 23 | 41 | 26 | agroalimentaire (25 %) |

| CA de Haguenau | 95,7 | +0,2 | 43,2 | +0,3 | 21 | 35 | 35 | agroalimentaire (15 %) |

| CA Seine Eure | 70,8 | +0,5 | 31,3 | +0,8 | 25 | 38 | 23 | chimie et pharmacie (33 %) |

| Territoire de comparaison* | 536,6 | +0,1 | 222,5 | -0,7 | 24 | 36 | 30 | |

| France de province | 52 218,7 | +0,5 | 20 045,1 | -0,1 | 14 | 43 | 33 | |

- * moyenne des intercommunalités hors CUCM ; fab. prod. métal. = fabrication de produits métalliques

- Sources : Insee, Recensements de la population 2010 et 2015, Filosofi 2015

Définitions

Intercommunalité : regroupement de communes ayant pour objet l’élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ».

Navette domicile-travail : trajet des actifs en emploi entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail. Les navetteurs sont ici des personnes qui travaillent dans une autre intercommunalité que leur intercommunalité de résidence.

Solde migratoire : différence entre le nombre de personnes entrées sur un territoire donné et le nombre de personnes qui en sont sorties. Il est ici estimé par le solde migratoire apparent, différence entre la variation totale de la population au cours de la période considérée et le solde naturel.

Solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.

Le niveau de vie médian est le niveau de vie au-dessus duquel se situe la moitié de la population, l’autre moitié se situant en dessous.

Le taux de pauvreté monétaire correspond à la part de personnes ou de ménages dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté est fixé 60 % du niveau de vie médian ; il est estimé à 1 026 euros mensuels en 2018.

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage rapporté au nombre d’unités de consommation. Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus du ménage.

Pour en savoir plus

Branche-Seigeot A., Pilarski C., « Pôle métropolitain Nord Franche-Comté : un territoire industriel doté d’une forte cohérence, mais de plus en plus attiré par l’extérieur », Insee Analyses Bourgogne-Franche-Comté n° 58, juillet 2019.

Ulrich A., Leseur B., « Grande région industrielle, la Bourgogne-Franche-Comté abrite de multiples activités bien implantées dans dix territoires d’industrie », Insee Analyses Bourgogne-Franche-Comté n° 56, juin 2019.

Ville H., Tribout X., « La deuxième couronne des grandes villes de Bourgogne-Franche-Comté devient moins attractive », Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté n° 75, janvier 2019.

« Centre France : des difficultés et des atouts propres aux territoires essentiellement ruraux », Insee Dossier Auvergne-Rhône-Alpes n° 5, décembre 2018.