Toulouse et Montpellier : une primauté en Occitanie qui remonte à loin

Toulouse et Montpellier : une primauté en Occitanie qui remonte à loin

Toulouse et Montpellier tirent leur importance en région Occitanie de leur histoire. Les deux cités sont déjà des capitales administratives du Languedoc sous l’Ancien Régime. Si la prééminence démographique toulousaine n’a jamais été remise en cause, la population montpelliéraine ne dépasse celle de Nîmes qu’après la Seconde Guerre mondiale. L’avantage pris par la cité héraultaise résulte de la mise en place de politiques publiques et d’un développement économique vers des activités à haute valeur ajoutée en lien avec son passé universitaire. Il s’explique aussi par une spécialisation économique moins favorable à Nîmes.

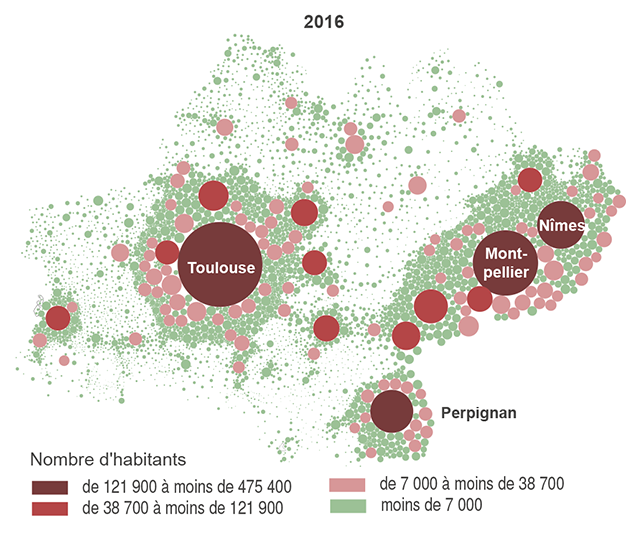

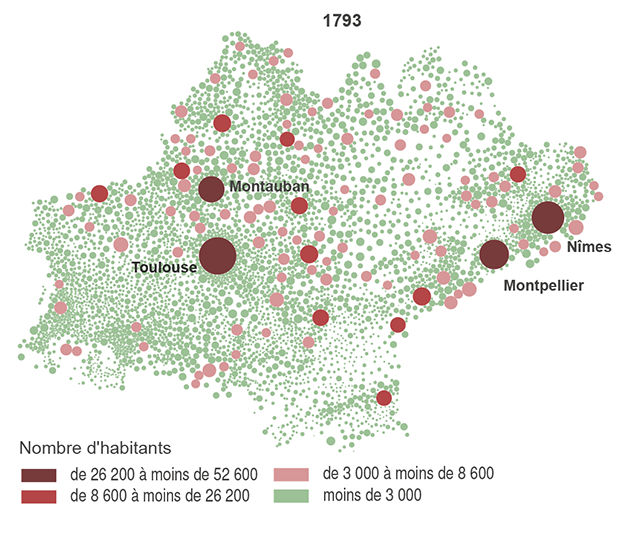

Cela ne date pas d’hier. Le leadership des deux métropoles toulousaine et montpelliéraine de la région Occitanie remonte à loin, même si celui de Montpellier a un temps été contesté par Nîmes. Ce constat résulte de l’observation sur plusieurs siècles de l’organisation administrative de ces territoires, de l’importance démographique des villes (figures 1), de leur nombre d’emplois ainsi que de l’importance de leurs universités.

graphiqueFigure 1a – Les villes comptent peu à la fin du XVIIIe siècleCartogramme des populations communales d'Occitanie en 1973 et 2016

- Avertissement : un cartogramme est une carte pour laquelle une variable thématique, ici la population, remplace la surface des territoires représentés. La géométrie de l’espace est alors déformée dans les endroits les plus denses afin de représenter chaque unité géographique (ici les communes) distinctement.

- Source : EHESS, Cassini ; Insee, recensements de la population

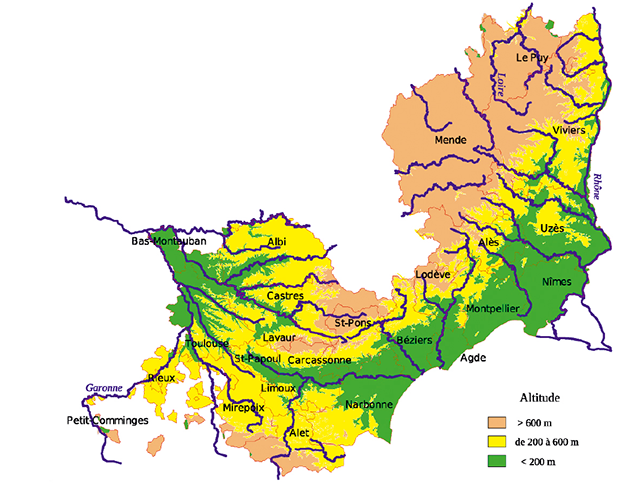

Jusqu’à la Révolution et la création des départements, Toulouse, Montpellier et Nîmes font partie de la province du Languedoc divisée en Haut-Languedoc et Bas-Languedoc. Toulouse est la capitale du Haut-Languedoc, Montpellier celle du Bas-Languedoc. Nîmes est pour l’essentiel une circonscription fiscale ou « diocèse civil ». La province n’est pas exactement ce qui deviendra plus tard l’Occitanie, avec l’Ardèche et une partie de la Haute-Loire en plus, la Guyenne-Gascogne et le Rouergue en moins, mais elle s’en rapproche (figure 2). Toulouse accueille le Parlement tandis que le gouverneur de la province qui exerce le pouvoir militaire réside à Montpellier.

graphiqueFigure 2 – Le Languedoc, une province qui recouvre en partie l'actuelle OccitanieLe Languedoc et ses diocèses civils¹ en 1789

- 1 Circonscription fiscale

- Source : Atlas historique de la province du Languedoc, É. Pélaquier, 2009

Pendant des décennies, moins d’habitants à Montpellier qu’à Nîmes

Si la ville rose est en 1793 la première commune de l’Occitanie actuelle par sa population, Montpellier n’en est que la troisième car il y a moins d’habitants à Montpellier qu’à Nîmes, et presque autant à Montauban qu’à Montpellier. Il est vrai que Montpellier est partie de loin, créée vers l’an 1000, alors que Toulouse et Nîmes étaient, avec Narbonne, des grandes cités de l’ère romaine. Dans la France profondément rurale de la fin du XVIIIe siècle, les villes comptent peu : 53 000 habitants à Toulouse, 40 000 à Nîmes, 33 000 à Montpellier et 26 000 à Montauban pour un total d’un peu plus de 3 millions de personnes en Occitanie. Soit moins de 2 % de la population régionale à Toulouse, et à peine 1 % à Nîmes et à Montpellier (figure 1a). Encore marquée par la rivalité entre la France et l’Espagne, Perpignan ne compte que 9 000 habitants, à peine plus que Massat en Ariège (7 000).

À Toulouse, les revenus du pastel ont cédé la place à ceux des céréales. Comme les productions locales ne sont pas ou peu concurrencées par celles des autres régions et de l'étranger, certains auteurs les assimilent à une rente foncière [Marconis, 1996]. Les négociants de Montpellier, qui échangeaient au Moyen Âge avec le Levant, le font désormais via Sète avec les ports baltes, russes, les Antilles et l’Océan indien. Nîmes est, avant la Révolution, « une des grandes villes manufacturières de France » [Le Roy Ladurie, 2010], notamment grâce au tissage de la soie qui se substitue à celui de la laine. Le marché est porteur parce que « tout le monde, jusqu’aux servantes, veut avoir des bas de soie » [Le Roy Ladurie, 2010]. À Massat, on vit des forges catalanes qui utilisent le minerai local et du charbon de bois.

Croissance démographique pendant la Première Guerre mondiale

La croissance urbaine se poursuit tout au long du XIXe siècle, puis dans la première partie du XXe, y compris pendant la Première Guerre mondiale. Non que les villes soient épargnées par la saignée de la Grande Guerre, mais parce que le conflit y fait converger des flots de réfugiés venus du front, ainsi que d’autres pays. Toulouse en bénéficie dès 1915, quand elle devient « l’une des principales villes d’armement de l’arrière » [1914-1918, Toulouse et la guerre]. Pierre-Georges Latécoère, qui travaille pour l’armée, y installe ses hangars en 1917. Les constructeurs d’avions ont trouvé leur territoire. La gigantesque Poudrerie nationale qui s’est étendue pendant le conflit, sera reconvertie en 1924 dans la fabrication d’engrais azotés, l’Office national de l’industrie de l’azote (Onia) d’abord, AZF ensuite. Au contraire de ce qui se passe dans les villes, les populations rurales diminuent pendant le conflit et l’ensemble de l’Occitanie perd 230 000 habitants sur la période.

En 1946, les courbes démographiques de Montpellier et Nîmes se croisent : Montpellier compte 93 000 habitants, soit 2 000 de plus que Nîmes (figure 3). Comme pendant la Première Guerre mondiale, les populations des villes progressent de 1936 à 1946 alors que celles des campagnes reculent. Ainsi, à Toulouse s’installent une grande partie des 300 000 Espagnols recensés en France en 1946.

tableauFigure 3 – Montpellier dépasse Nîmes à partir de 1946Évolution des populations des six principales communes* d’Occitanie

| Date | Toulouse | Montpellier | Nîmes | Perpignan | Béziers | Montauban |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1793 | 52 612 | 32 897 | 40 000 | 9 134 | 12 501 | 26 160 |

| 1800 | 50 171 | 32 723 | 39 594 | 10 415 | 14 535 | 21 950 |

| 1806 | 51 689 | 33 264 | 41 195 | 12 499 | 14 565 | 23 973 |

| 1821 | 52 328 | 35 123 | 37 908 | 14 864 | 16 140 | 25 357 |

| 1831 | 59 639 | 36 029 | 41 266 | 17 114 | 16 769 | 24 660 |

| 1836 | 77 372 | 35 506 | 43 036 | 17 618 | 16 233 | 23 865 |

| 1841 | 90 368 | 40 746 | 44 697 | 20 792 | 18 874 | 23 561 |

| 1846 | 94 227 | 45 828 | 53 497 | 22 706 | 19 596 | 25 102 |

| 1851 | 96 564 | 45 811 | 53 619 | 21 783 | 19 333 | 24 726 |

| 1856 | 103 144 | 49 737 | 54 293 | 23 301 | 23 557 | 25 095 |

| 1861 | 113 714 | 51 865 | 57 129 | 23 462 | 24 270 | 27 054 |

| 1866 | 126 936 | 55 606 | 60 151 | 25 264 | 27 722 | 25 991 |

| 1872 | 124 852 | 57 727 | 62 394 | 27 378 | 31 468 | 25 624 |

| 1876 | 131 642 | 55 258 | 63 001 | 28 353 | 38 227 | 26 952 |

| 1881 | 140 289 | 56 005 | 63 552 | 31 735 | 42 915 | 28 335 |

| 1886 | 147 617 | 56 765 | 69 898 | 34 183 | 42 785 | 29 863 |

| 1891 | 149 791 | 69 258 | 71 623 | 33 878 | 45 475 | 30 388 |

| 1896 | 149 963 | 73 931 | 74 601 | 35 088 | 48 012 | 29 470 |

| 1901 | 149 841 | 75 950 | 80 605 | 36 157 | 52 310 | 30 506 |

| 1906 | 149 438 | 77 114 | 80 184 | 38 898 | 52 268 | 28 688 |

| 1911 | 149 576 | 80 230 | 80 437 | 39 510 | 51 042 | 29 778 |

| 1921 | 175 434 | 81 548 | 82 774 | 53 742 | 56 008 | 26 094 |

| 1926 | 180 771 | 82 819 | 84 667 | 68 835 | 65 754 | 28 829 |

| 1931 | 194 564 | 86 924 | 89 213 | 73 962 | 71 527 | 29 981 |

| 1936 | 213 220 | 90 787 | 93 758 | 72 207 | 73 305 | 32 025 |

| 1946 | 264 411 | 93 102 | 91 667 | 74 984 | 64 561 | 36 281 |

| 1954 | 268 863 | 97 501 | 89 130 | 70 051 | 64 929 | 38 321 |

| 1962 | 323 724 | 118 864 | 99 775 | 83 025 | 73 528 | 41 002 |

| 1968 | 370 796 | 161 910 | 123 292 | 102 191 | 80 481 | 45 872 |

| 1975 | 373 796 | 191 354 | 127 933 | 106 426 | 84 029 | 48 028 |

| 1982 | 347 995 | 197 231 | 124 220 | 111 669 | 76 647 | 50 682 |

| 1990 | 358 688 | 207 996 | 128 471 | 105 983 | 70 996 | 51 224 |

| 1999 | 390 350 | 225 392 | 133 424 | 105 115 | 69 153 | 51 855 |

| 2006 | 437 715 | 251 634 | 144 092 | 115 326 | 72 245 | 53 941 |

| 2011 | 447 340 | 264 538 | 144 940 | 118 238 | 71 432 | 56 536 |

| 2016 | 475 438 | 281 613 | 151 001 | 121 875 | 76 493 | 60 444 |

- * au regard des populations 2016

- Sources : EHESS, Cassini ; Insee, recensements de la population

graphiqueFigure 3 – Montpellier dépasse Nîmes à partir de 1946Évolution des populations des six principales communes* d’Occitanie

- * au regard des populations 2016

- Sources : EHESS, Cassini ; Insee, recensements de la population

Côté Languedoc, la forte dynamique démographique montpelliéraine, face à Nîmes, n’a pas été à ce jour remise en cause. Elle est une des plus élevées en France depuis les années 1960. La plus élevée des grandes villes de 1962 à 1968, période où la population de Montpellier progresse d’un tiers avec l’arrivée des rapatriés d’Algérie qui constituent rapidement 11 % de la population [Baillet, 1975]. Ils sont en proportion presque aussi nombreux à Perpignan et Toulouse. La croissance démographique montpelliéraine est plus forte encore de 1968 à 1975, de 1975 à 1982, et une des plus intenses par la suite. En comparaison, Nîmes perd des habitants entre 1946 et 1954 ainsi que de 1975 à 1982. En 2016, Toulouse compte 475 000 habitants, Montpellier 282 000, Nîmes 151 000 et Perpignan 122 000, soit respectivement 8,2 %, 4,8 %, 2,6 % et 2,1 % de la population régionale.

Depuis les années 1870, la population biterroise est plus importante que celle de Montauban. Mais l’apparition du phylloxéra, puis des crises de surproductions viticoles massives au début du XXe siècle, constituent autant de freins au développement de Béziers. Avec 76 000 habitants en 2016, il n’y a pas plus d’habitants aujourd’hui à Béziers que dans les années 1930, alors que la population montalbanaise augmente fortement depuis une cinquantaine d’années.

Au final, le classement démographique des villes d’Occitanie bouge peu pendant deux siècles même si des changements ponctuels interviennent (figures 1). Ainsi, seules 670 personnes habitent en 2016 à Massat, dont la population périclite en quelques années suite à l’arrivée du charbon par le chemin de fer en 1839 dans la région, et à une forte concurrence des forges de Decazeville et de Pamiers.

Étalement urbain

La croissance urbaine prend une nouvelle forme à partir des années 1960, quand nombreux sont ceux qui investissent les banlieues, notamment pour y trouver un logement ou un terrain plus accessible. Autour de Toulouse, la population de Colomiers gagne 34 000 habitants de 1962 à 2016, celle de Tournefeuille 24 000. À Muret, Blagnac, Plaisance-du-Touch, Cugnaux, les gains atteignent ou dépassent les 15 000 personnes. Même élargissement du côté de Montpellier avec une population en hausse de 15 000 personnes à Lattes, Castelnau-le-Lez et de 10 000 à Villeneuve-lès-Maguelone. Le phénomène concerne beaucoup moins Nîmes et Perpignan. En 2016, la population de Toulouse ne représente plus que 50 % de celle de son unité urbaine. La proportion atteint 65 % à Montpellier, 60 % à Perpignan et 80 % à Nîmes. L’extension des agglomérations provient tout autant de l’installation d’entreprises et d’administrations en périphérie urbaine, parce que le foncier y est moins cher ou parce qu’elles ont besoin d’espace. En 2016, l’unité urbaine de Toulouse regroupe 24 % des emplois d’Occitanie, celle de Montpellier 10 %, alors qu’on ne recense que 4 % des emplois régionaux autour de Nîmes et autant à Perpignan. Par rapport à 1968, plus ancienne année disponible pour les données d’emploi, les effectifs toulousains progressent de 170 %, ceux de Montpellier de 210 %. À Nîmes et Perpignan, les emplois augmentent respectivement de 80 et 90 % et à Béziers de 30 %. Ils reculent dans les communes rurales sauf en Haute-Garonne.

De multiples atouts à Toulouse

Les différences de croissance des trois grands pôles urbains d’Occitanie tiennent pour beaucoup à leur position administrative, leurs infrastructures et leur spécialisation économique. En 1964, Toulouse bénéficie d’une préfecture de région et surtout du statut de « métropole d’équilibre », ce qui engage l’État à développer localement des fonctions jusque-là exclusivement parisiennes. Déjà puissante, l’université s’ouvre en 1969 à la massification avec la création de l’Université du Mirail. L’industrie aéronautique rassemble 6 % de l’ensemble des emplois avec notamment deux constructeurs : Sud-Aviation et Bréguet. La première Caravelle décolle à Blagnac en 1955, le Concorde suit en 1969. Toulouse bénéficie de l’École nationale supérieure de constructions aéronautiques (Ensica) en 1961 et du Centre d’essais aéronautiques de Toulouse (CEAT) en 1966. La ville accueille ensuite en 1968 l’École nationale supérieure d’aéronautique (Supaero) et l’École nationale de l’aviation civile (Enac). Dans le domaine spatial, Toulouse accueille aussi en 1968 le Laboratoire d’automatique et de ses applications spatiales, aujourd’hui le Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (LAAS) affilié au CNRS, et le Centre spatial de Toulouse créé à côté de la base historique de l’Aéropostale, qui concentre rapidement la plupart des missions de recherche du Centre national d’études spatiales (Cnes). Toulouse, la cité Mondine, s’annonce définitivement celle de l’aérospatial, ce qui permet à Claude Nougaro de chanter en 1967 « À Blagnac, tes avions sont plus beaux ». Le textile, l’habillement et l’industrie du cuir rassemblent certes encore 4 % des effectifs en 1968, mais l’économie locale saura pourvoir à leur remplacement. Ponctuellement en interne comme au Tricotage toulousain, une entreprise qui se reconvertira dans le textile pour l’aéronautique. Mais surtout en générant d’autres emplois.

En 1968, les cadres et professions intellectuelles supérieures occupent 8 % des postes de travail dans l’unité urbaine de Toulouse, soit 3 points de moins qu’à Montpellier (figure 4). Comme dans l’ensemble de la France, le poids des cadres progresse au fil des ans à Toulouse, mais il faut attendre la fin des années quatre-vingt-dix pour qu’il dépasse celui de la cité de l’Hérault. En 2016, les cadres occupent 28 % des emplois à Toulouse contre 24 % à Montpellier, principalement en raison de la croissance des postes d’ingénieurs et de cadres techniques d’entreprise.

tableauFigure 4 – Plus de cadres à Montpellier qu’à Toulouse jusqu’en 1999Part des cadres et professions intellectuelles supérieures par unité urbaine* (en %)

| Béziers | Perpignan | Montauban | Nîmes | Montpellier | Toulouse | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1968 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 8 |

| 1975 | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 | 11 |

| 1982 | 8 | 8 | 8 | 9 | 14 | 13 |

| 1990 | 10 | 11 | 11 | 12 | 18 | 17 |

| 1999 | 11 | 11 | 10 | 13 | 20 | 20 |

| 2008 | 11 | 12 | 12 | 15 | 22 | 25 |

| 2016 | 12 | 13 | 13 | 16 | 24 | 28 |

- * unités urbaines dans leurs contours actuels

- Source : Insee, recensements de la population

graphiqueFigure 4 – Plus de cadres à Montpellier qu’à Toulouse jusqu’en 1999Part des cadres et professions intellectuelles supérieures par unité urbaine* (en %)

- * unités urbaines dans leurs contours actuels

- Source : Insee, recensements de la population

Des classes créatives à Montpellier

Comme Toulouse, Montpellier est une préfecture régionale depuis 1964. La ville profite aussi dans ces années-là du plan massif d’aménagement du littoral languedocien qui facilite l’accès des Montpelliérains à la mer (mission Racine). Ses universités sont réputées depuis le Moyen Âge pour la médecine et le droit. La question de la reconversion industrielle ne s’y pose guère. L’emploi manufacturier y est limité : il ne pèse que 14 % de l’ensemble des effectifs en 1968, soit moins que la moyenne régionale. Il est en plus diversifié : un peu de mécanique générale, d’agroalimentaire, très peu de textile-habillement. Montpellier a surtout un nouvel atout avec l’installation d’IBM en 1965 pour construire de gros ordinateurs. Le souhait initial des Américains était pourtant d’ouvrir leur usine à Nîmes. Des raisons politiques auraient contrarié ce projet, ce qui motive leur venue dans l’Hérault. Non seulement les effectifs de l’entreprise américaine progressent rapidement, jusqu’à 3 000 salariés en 1990, mais la ville tient là un levier pour réorienter l’économie locale vers des activités à haute valeur ajoutée. Autant d’éléments qui expliquent que l’unité urbaine compte en 1968 la plus forte proportion de cadres sur l’ensemble de la France. Avec quelque 5 % des emplois, les professeurs y occupent une place essentielle au contraire des cadres et ingénieurs d’entreprise dont l’importance est moindre qu’à Toulouse. L’arrivée d’IBM n’a pas tout changé, mais elle a peut-être inspiré le constructeur informatique Dell qui s’installe dans la ville en 1992, pour y implanter son siège social pour toute l’Europe du sud. Pour développer l’attractivité de la cité, les élus montpelliérains la rénovent faisant appel à Ricardo Bofill, et investissent dans la culture en créant un festival de musique et de danse. Ils se montrent ainsi parti sans des théories des classes créatives de Richard Florida selon lesquelles des populations urbaines et qualifiées sont attirées par des lieux de vie dont elles renforcent l’attractivité.

Reconversions difficiles à Nîmes

En 1968, Nîmes se caractérise par un simple statut de chef-lieu départemental, des établissements d’enseignement supérieur de moindre ampleur et surtout une spécialisation économique défavorable. Activités historiques, le textile, l’habillement et l’industrie du cuir pèsent alors 7 % de l’emploi dans l’unité urbaine (figure 5). Plus de 3 000 salariés œuvrent dans la confection, notamment chez Cacharel, Éminence ou Deloustal dont l’usine employait jusqu’à 460 personnes en 1966. Le fordisme y a toute sa place avec pour corollaire le travail non qualifié, essentiellement féminin. On travaille à la chaîne, « l’embauche était facile, le renvoi ne l’était pas moins » [Chemla, 2015] et on y est parfois payé à la pièce. Ces productions, qui existent aussi dans les Cévennes, au Vigan ou à Alès, déclinent devant les concurrences maghrébine d’abord puis asiatique. Au point que Jean Bousquet, le créateur de Cacharel, et maire de Nîmes pendant douze ans, finit par fermer ses usines. Il n’existe plus aujourd’hui que quelques firmes textiles dans le Gard, ainsi qu’un tout petit nombre de structures artisanales qui perpétuent la production des bas de soie, y compris à l’export. Avec 7 % de cadres en 1968, l’emploi nîmois est moins qualifié qu’à Montpellier et Toulouse. Certes le poids des cadres augmente par la suite, mais à un rythme modéré au point qu’ils ne constituent que 16 % des effectifs en 2016.

tableauFigure 5 – En 1968, le textile-habillement pèse dans l’emploi nîmoisPart du textile-habillement dans l’emploi total nîmois en 1968 (en %)

| Industries textiles | Habillement et travail des étoffes | Cuirs et peaux | |

|---|---|---|---|

| Nîmes | 2,3 | 4,4 | 1,1 |

| Toulouse | 0,5 | 3,0 | 0,7 |

| Montauban | 0,2 | 0,9 | 1,0 |

| Béziers | 0,2 | 1,3 | 0,3 |

| Montpellier | 0,5 | 0,9 | 0,2 |

| Perpignan | 0,2 | 0,5 | 0,3 |

- Source : Insee, recensement de la population 1968

graphiqueFigure 5 – En 1968, le textile-habillement pèse dans l’emploi nîmoisPart du textile-habillement dans l’emploi total nîmois en 1968 (en %)

- Source : Insee, recensement de la population 1968

Sources

Les populations de 1793 à 1999 sont issues du site Cassini conçu et développé par le Laboratoire de démographie historique (CNRS/EHESS), à partir des données des recensements de population.

Les effectifs par catégorie socioprofessionnelle sont ceux des recensements de la population de 1968 à 2016 dont les nomenclatures ont été harmonisées.

Les données sur les effectifs des établissements sont extraites du Fichier des grands établissements (FGE), créé en 1968.

Définitions

La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.

Pour les séries historiques, sont retenus les contours actuels des unités urbaines.

Pour en savoir plus

Le Roy Ladurie E., « Histoire du Languedoc », Presses universitaires de France, 2010

« Ouvrir dans un nouvel ongletAtlas historique de la province du Languedoc », sous la direction d’Élie Pélaquier, Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales Université Paul Valéry - Montpellier III

Chemla É., « Comme une vraie ouvrière à Nîmes », Les Temps Modernes » n° 684, 685, 2015

« Ouvrir dans un nouvel onglet1914-1918, Toulouse et la guerre », Archives de Toulouse

Brunet-Le Rouzic L., « Ouvrir dans un nouvel ongletLa situation actuelle de l’industrie aéronautique dans la région toulousaine », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1965

Jalabert G. et Zuliani J-M., « Ouvrir dans un nouvel ongletUn siècle d’activités aéronautiques à Toulouse (1917-2017) : le réel et le mythe »

Marconis R., « Ouvrir dans un nouvel ongletMidi-Pyrénées : déclin et renouveau. Pour une lecture de l’histoire contemporaine de la région », Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, Tome 108, n° 215, 1996

Bernié-BoissardC., Courouau J.F., Perrin T., « Occitanie, Pyrénées-Méditerranée », Le Pérégrinateur, 2018

Wingeate Pike D.,« Ouvrir dans un nouvel ongletL’immigration espagnole en France (1945-1952) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 24, n° 2, 1977

Baillet P.,« Ouvrir dans un nouvel ongletL’intégration des rapatriés d’Algérie en France », Population, n° 2, p. 303-314, 1975

Motte C. et Vouloir M-C., « Ouvrir dans un nouvel onglet Le site Cassini.ehess.fr : Un instrument d’observation pour une analyse du peuplement »