Un parc de logements en hausse et davantage de logements vacants

Un parc de logements en hausse et davantage de logements vacants

En Martinique, le nombre de logements augmente de 3 000 par an entre 2010 et 2015. La moitié de ces nouveaux logements sont des logements vacants. Le nombre de résidences principales est également en hausse, malgré la baisse de la population. La réduction de la taille des ménages explique en partie cette croissance. Fort-de-France et Le Lamentin concentrent le plus grand nombre de nouveaux logements. En revanche, l’augmentation du parc de logements se caractérise par une baisse des ménages propriétaires sur la période.

En 2015, la Martinique compte 210 000 logements, soit 15 200 de plus qu’en 2010. Avec une hausse de 1,5 % par an, la Martinique est dans le top 5 des régions dans lesquelles la croissance annuelle du nombre de logements est la plus forte. Elle se positionne derrière la Guyane, la Corse, La Réunion et la Guadeloupe. L’accroissement du parc martiniquais reste soutenu depuis plusieurs décennies : le nombre de logements a doublé en trente ans.

Forte augmentation des logements vacants

Entre 2010 et 2015, la croissance du parc de logements martiniquais est marquée par la forte hausse des logements vacants (+ 7 700). Leur taux a fait un bond de trois points pour atteindre 15 %. Ce qui en fait le taux de logements vacants le plus élevé de France, deux fois plus important que la moyenne hexagonale. La Martinique concentre ainsi 32 600 logements vacants en 2015.

Si une partie de la vacance est nécessaire au bon fonctionnement des marchés du logement, la Martinique souffre en plus d’une forte vacance structurelle. Cette dernière peut s’expliquer par la baisse de la population, la plus importante de France en cinq ans. Mais aussi, par la vétusté des logements : six logements vacants sur dix ont plus de trente ans et 44 % des logements vacants ne possèdent pas l’eau et/ou l’électricité. En outre, de nombreux logements sont abandonnés suite à des problèmes d’indivision ou de constructions inachevées. Fort-de-France est particulièrement touchée par la vacance liée aux indivisions : lors de successions, de nombreux logements restent vacants plusieurs années avant de souvent tomber en ruine.

Plus de résidences principales malgré la baisse démographique

En 2015, huit logements sur dix sont des résidences principales. Malgré une population en baisse, elles s’agrandissent de 5 700 (+ 3,6 %) entre 2010 et 2015.

Comme en Guadeloupe, la hausse de résidences principales résulte de la modification des comportements en matière de cohabitation (encadré). Il y a moins de familles nombreuses et davantage de personnes âgées seules dans leur logement. Le nombre d’occupants par logement décroît : en 2015, une résidence principale n’abrite plus que 2,25 personnes en moyenne contre 2,42 en 2010.

Ainsi, pour 100 nouveaux logements, la baisse de la population aurait dû causer la perte de 38 résidences principales, mais cette perte est compensée par 76 nouvelles résidences principales en raison de la décohabitation (figure 1).

Par ailleurs, depuis 2010, le taux de résidences principales de type individuel stagne. En 2015, 64 % des résidences principales martiniquaises sont des maisons. C’est davantage qu’en France hexagonale où seulement 56 % sont de ce type.

tableauFigure 1 – La croissance des résidences principales martiniquaises est due à la décohabitationInfluence des facteurs d'évolution du parc de logements entre 2010 et 2015 (en %)

| Résidences principales dues à la croissance démographique | Résidences principales dues à la décohabitation | Logements vacants | Résidences secondaires et logements occasionnels | |

|---|---|---|---|---|

| Guyane | 68 | 6,58 | 21,86 | 2,92 |

| Hexagone | 39 | 27,42 | 23,17 | 11,18 |

| Guadeloupe | -13,91 | 59,18 | 26,86 | 27,87 |

| Martinique | -38,27 | 76,08 | 50,79 | 11,4 |

- Lecture : entre 2010 et 2015 pour 100 nouveaux logements en Martinique, la baisse de la population aurait dû causer la perte de 38 logements, mais cette perte est compensée par 76 nouveaux logements dus à la décohabitation, 51 logements vacants et 11 résidences secondaires et logements occasionnels

- Source : Insee, recensements de la population 2010 et 2015.

graphiqueFigure 1 – La croissance des résidences principales martiniquaises est due à la décohabitationInfluence des facteurs d'évolution du parc de logements entre 2010 et 2015 (en %)

- Lecture : entre 2010 et 2015 pour 100 nouveaux logements en Martinique, la baisse de la population aurait dû causer la perte de 38 logements, mais cette perte est compensée par 76 nouveaux logements dus à la décohabitation, 51 logements vacants et 11 résidences secondaires et logements occasionnels

- Source : Insee, recensements de la population 2010 et 2015.

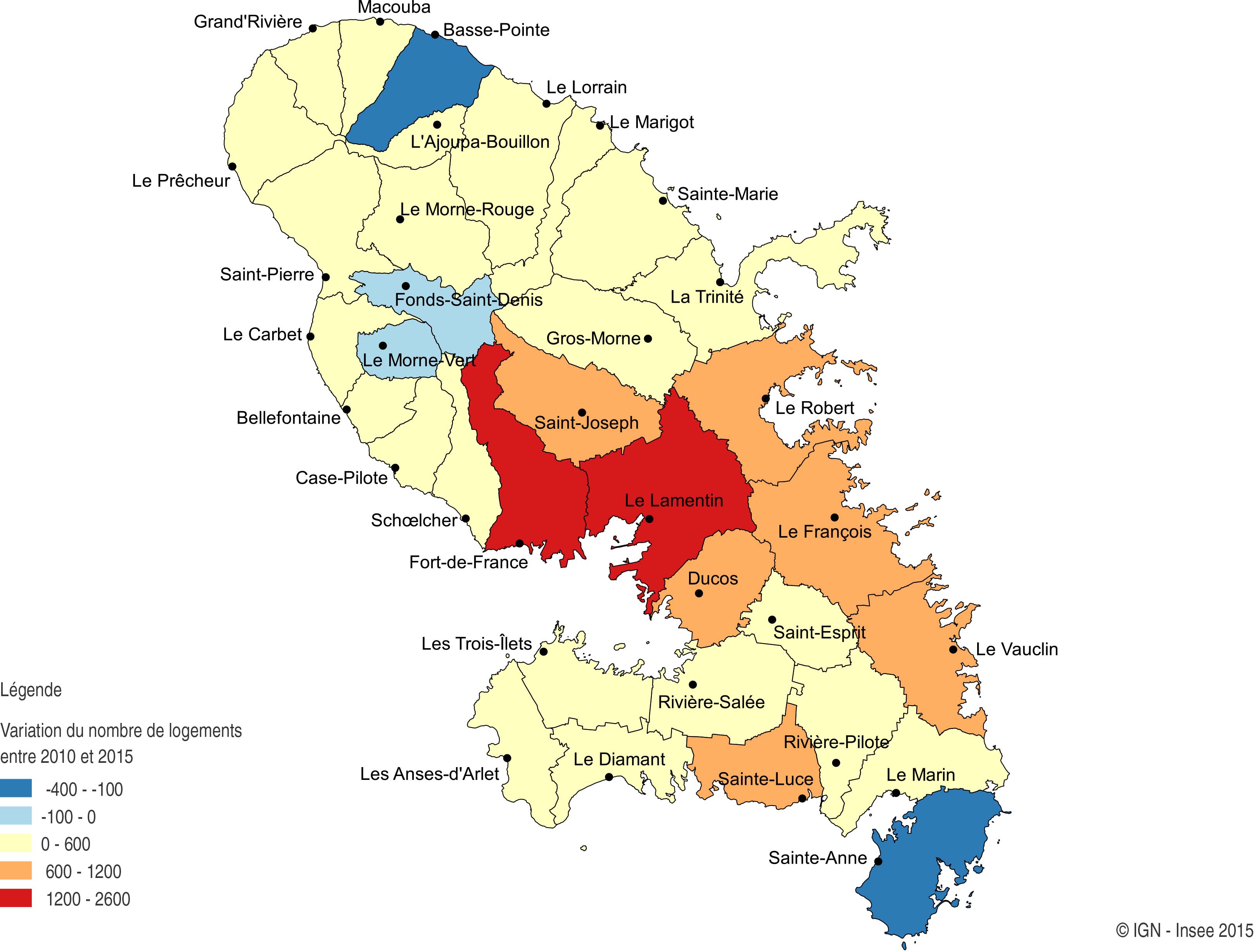

Les pôles urbains attirent plus que les communes touristiques

En 2015, un nouveau logement sur trois est situé à Fort-de-France ou au Lamentin (figure 2). La politique de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) combinée à la construction des voies du Transport Collectif en Site Propre (TCSP), ont détruit des logements souvent vétustes, rendant ainsi nécessaire la construction de logements neufs au sein du poumon économique de la région.

Fort-de-France, ville chef-lieu, reste la plus habitée avec une importante concentration de logements (22,4 % du parc martiniquais en 2015). Mais son poids diminue entre 2010 et 2015, au profit du Lamentin limitrophe. La part de Fort-de-France dans le parc baisse de 0,6 point, alors que celle du Lamentin augmente de 0,5 point. Cette diminution reflète le mouvement de la population sur la période : Fort-de-France perd des habitants. A contrario, la population du Lamentin progresse.

En zone touristique, plus particulièrement dans les communes de Sainte-Anne et des Trois-Îlets, le nombre de logements augmente peu, voire diminue. En cause, la baisse de la population. En revanche, ces deux communes, lieux de villégiature, se partagent 30 % des résidences secondaires martiniquaises.

tableauFigure 2 – Les pôles urbains attirentÉvolution du nombre de logements entre 2010 et 2015 par commune

| Évolution du nombre de logements entre 2010 et 2015 | |

|---|---|

| Sainte-Anne | -303 |

| Basse-Pointe | -102 |

| Fonds-Saint-Denis | -45 |

| Le Morne-Vert | -6 |

| Le Prêcheur | 22 |

| Grand'Rivière | 28 |

| Macouba | 37 |

| Case-Pilote | 38 |

| Les Trois-Îlets | 59 |

| Le Marigot | 106 |

| Le Carbet | 142 |

| Le Diamant | 186 |

| Saint-Pierre | 189 |

| Les Anses-d'Arlet | 219 |

| Le Morne-Rouge | 225 |

| L'Ajoupa-Bouillon | 229 |

| Schoelcher | 234 |

| Sainte-Marie | 240 |

| Le Marin | 253 |

| Saint-Esprit | 275 |

| Bellefontaine | 300 |

| La Trinité | 413 |

| Gros-Morne | 464 |

| Le Lorrain | 559 |

| Rivière-Salée | 573 |

| Rivière-Pilote | 574 |

| Sainte-Luce | 610 |

| Saint-Joseph | 789 |

| Le Robert | 926 |

| Le François | 978 |

| Ducos | 996 |

| Le Vauclin | 1199 |

| Fort-de-France | 2229 |

| Le Lamentin | 2590 |

| Totaux | 15227 |

- Source : Insee, recensements de la population 2010 et 2015.

graphiqueFigure 2 – Les pôles urbains attirentÉvolution du nombre de logements entre 2010 et 2015 par commune

- Source : Insee, recensements de la population 2010 et 2015.

Des ménages propriétaires en baisse

La part des ménages propriétaires a baissé de 1 point entre 2010 et 2015, pour atteindre 54 %. Les ménages martiniquais sont moins souvent propriétaires de leur résidence principale qu’en France hexagonale, où la part est de 58 %. La difficulté à accéder au crédit et le prix de l’immobilier ont eu un impact sur la diminution du nombre de propriétaires. Cette baisse est de plus, renforcée par la politique de RHI qui est à l’origine du relogement de propriétaires en locataires.

En revanche, le taux de personnes logées gratuitement a augmenté en cinq ans : il passe de 6,9 % en 2010 à 7,5 % en 2015. Les logés gratuitement sont proportionnellement plus nombreux que dans l’Hexagone : 3,5 fois plus qu’au niveau national

Les facteurs influençant la croissance des résidences principales

L’évolution du nombre de logements d’un territoire dépend de l’évolution des logements vacants, des résidences secondaires ou occasionnelles et des résidences principales.

L’évolution du nombre de résidences principales est soumise à deux effets :

- un effet dû à la croissance démographique qui permet de savoir quel aurait été le nombre de logements supplémentaires nécessaires pour loger les nouveaux habitants si la taille moyenne des ménages restait inchangée (effet négatif pour la Martinique en raison de la baisse de la population) ;

- un effet dû aux évolutions des comportements de cohabitation qui permet de savoir quel serait le volume de logements nécessaires pour absorber la baisse de la taille moyenne des ménages à nombre d’habitants constant.

Définitions

Indivision : Situation dans laquelle plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d'un même bien ou d'un même ensemble de biens.

Décohabitation : Processus par lequel un individu quitte le logement qu’il partageait avec d’autres personnes.

Propriétaire : la notion de « propriétaire » dans cette étude est issue du Recensement de la population. Elle ne s’attache pas à la détention d’un titre de propriété mais à une déclaration spontanée des ménages lors de l’enquête de Recensement.

Un logement ou logement ordinaire, est défini du point de vue de son utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation qui doit être :

- séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier, vestibule, etc.) ;

- indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur ou les parties communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local.

Certains logements ayant des caractéristiques particulières, font aussi partie des

logements au sens de l'Insee : les logements-foyers pour personnes âgées, les chambres

meublées, les habitations précaires ou de fortune (caravanes, mobile home, etc.).

Les locaux d'habitation (résidences offrant des services spécifiques) relevant d'une

même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode

de vie commun (résidences pour personnes âgées, pour étudiants, de tourisme, à vocation

sociale, pour personnes handicapées, etc.) ne sont pas considérés comme des logements

ordinaires.

Résidence principale : logement occupé de façon habituelle et à titre principal par une ou plusieurs personnes

qui constituent un ménage.

Logement vacant :logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants – proposé à la vente ou

à la location ; déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ;

en attente de règlement de succession ; gardé vacant et sans affectation précise par

le propriétaire (logement très vétuste, etc).

Résidence secondaire : logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. Sont aussi comptabilisés

les logements meublés (et ayant une cuisine) ouvert à la location pour des séjours

touristiques, situés dans les résidences hôtelières et plus rarement dans les gîtes,

ainsi que les mobile- homes fixes dans les campings ouverts à l’année.

Logement occasionnel : logement ordinaire utilisé occasionnellement pour des raisons professionnelles

(par exemple, un pied-à-terre professionnel d'une personne qui ne rentre qu'en fin

de semaine auprès de sa famille). La distinction entre logements occasionnels et résidences

secondaires est parfois difficile à établir, c'est pourquoi, les deux catégories sont

souvent regroupées.

Unité urbaine : commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu qui compte

au moins 2 000 habitants.

Aire urbaine ou grande aire urbaine : ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un grand pôle, et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la population

résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par

celui-ci.

Grand pôle : unité urbaine de 10 000 emplois ou plus qui anime une grande aire urbaine suivant

le zonage en aire urbaine de 2010. Les communes qui le composent sont soit ville-centre,

soit banlieue. On distingue également des moyens pôles (unités urbaines de 5 000 à moins de 10 000 emplois) et des petits pôles (unités urbaines de 1 500 à moins de 5 000 emplois).

Ville-centre : unité urbaine multicommunale (ou agglomération multicommunale). Si une commune

abrite plus de 50 % de la population de l’unité urbaine, elle est seule ville-centre.

Sinon, toutes les communes dont la population dépasse de 50 % celle de la commune

la plus peuplée, ainsi que cette dernière, sont villes-centre. Les communes urbaines

qui ne sont pas villes-centre constituent la banlieue de l’agglomération multicommunale.

Couronnes des grands pôles : elles correspondent aux communes rurales ou unités urbaines non comprises dans

les grands pôles, dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille

dans une ou plusieurs grandes aires urbaines. Les autres couronnes regroupent les communes ne faisant pas partie des couronnes des grands pôles dont

au moins 40 % des actifs ayant un emploi travaillent dans une ou plusieurs aires.

Communes isolées hors influence des pôles : communes n’appartenant pas à un pôle ou à une couronne.

Zone tendue : fixées par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, les zones tendues sont les unités

urbaines de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre

et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement

sur l'ensemble du parc résidentiel existant. Elles regroupent 28 unités urbaines de

métropole : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan,

Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch – Arcachon, Lille,

Lyon, Marseille – Aix-en-Provence, Meaux, Menton, Montpellier, Nantes, Nice, Paris,

Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.

Pour en savoir plus

« Le logement en Martinique – Faible mobilité et parcours résidentiel atypique », Dossier Martinique n° 5, Insee DIRAG, Communauté d’agglomération de l’espace Sud Martinique, Communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique, DEAL Martinique. Mai 2017.

Résultats du recensement de la population 2015, www.insee.fr