En Nouvelle-Aquitaine, les banlieues et les couronnes des aires urbaines bénéficient

de l’attractivité de la région

En Nouvelle-Aquitaine, les banlieues et les couronnes des aires urbaines bénéficient

de l’attractivité de la région

En 2013, urbains, périurbains ou plus éloignés des villes, tous les types d’espace de Nouvelle-Aquitaine gagnent des habitants au jeu des migrations avec les autres régions. Les déménagements internes à la région bénéficient d’abord aux banlieues et couronnes de ses grandes aires urbaines, et se font surtout au détriment des villes-centres. Ces dernières constituent un pivot dans les migrations, un territoire préférentiel des échanges à l’arrivée comme au départ.

Ces villes-centres sont attractives pour les étudiants alors que, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, les jeunes ménages les quittent, privilégiant les banlieues et les couronnes. Les communes isolées et les pôles des petites et moyennes aires urbaines bénéficient de l’installation des retraités.

- 30 000 résidents supplémentaires dans la région en 2013

- Des territoires gagnants au jeu des migrations interrégionales

- À l’intérieur de la région, des déménagements vers le périurbain

- Les villes-centres polarisent les échanges entre les aires urbaines et leur environnement

- Des aires urbaines plus ou moins connectées avec leur environnement

- Un afflux d’étudiants dans les villes-centres

- Banlieues et couronnes accueillent toutes les catégories de population

- Les migrations résidentielles, une composante de la démographie des territoires

- Partenariat

30 000 résidents supplémentaires dans la région en 2013

Au cours de l’année 2013, 116 000 nouveaux habitants sont arrivés en Nouvelle-Aquitaine en provenance d’une autre région française et 86 000 en sont partis pour une autre de ces régions. Ainsi, suite à ces échanges internes au territoire national, 30 000 résidents supplémentaires se sont installés dans la région. À ces migrations interrégionales s’ajoutent les déménagements entre deux communes de la région de 360 000 Néo-aquitains. Les deux tiers d’entre eux ont changé d’espace de résidence ; ces échanges s’effectuent d’abord entre grandes aires urbaines (GAU), moyens et petits pôles, et communes isolées, mais aussi à l’intérieur de ces aires, entre centres, banlieues et couronnes définitions.

Qu’elles soient interrégionales ou intrarégionales, ces migrations résidentielles modifient la répartition de la population dans les différents types d’espace (figure 1). L’analyse des migrations vise à éclairer l’action en faveur d’une logique d’aménagement durable des territoires et de l’habitat, et à permettre un suivi de ses effets dans le temps.

tableauFigure 1 – Les villes-centres, seul type d’espace néo-aquitain déficitaire au jeu des migrations résidentiellesSolde des migrations interrégionales, intrarégionales et solde total par type d’espace

| Solde total des migrations | Solde des migrations avec les autres régions | Solde des migrations internes à la Nouvelle-Aquitaine | Taux de solde des migrations | |

|---|---|---|---|---|

| Villes-centres des grandes AU | -6887 | 3102 | -9989 | -5,9 |

| Banlieues des grandes AU | 17262 | 11869 | 5393 | 11,5 |

| Couronnes des grandes AU | 13316 | 5590 | 7725 | 9,6 |

| Pôles des moyennes et petites AU | -173 | 3439 | -3612 | -0,3 |

| Couronnes des moyennes et petites AU | 3688 | 2199 | 1489 | 6,6 |

| Communes isolées | 2592 | 3598 | -1006 | 4,4 |

- Lecture : pour les villes-centres des 25 GAU, le solde total des migrations résidentielles est de – 6 900. Il résulte d’un gain de 3 100 habitants supplémentaires avec les autres régions et d’une perte de 10 000 suite aux échanges internes à la région. Rapporté à la population stable, le solde des migrations représente une perte nette de 6 habitants pour 1 000 (taux de solde).

- Source : Insee, Recensement de la population 2014, exploitation complémentaire

graphiqueFigure 1 – Les villes-centres, seul type d’espace néo-aquitain déficitaire au jeu des migrations résidentiellesSolde des migrations interrégionales, intrarégionales et solde total par type d’espace

- Lecture : pour les villes-centres des 25 GAU, le solde total des migrations résidentielles est de – 6 900. Il résulte d’un gain de 3 100 habitants supplémentaires avec les autres régions et d’une perte de 10 000 suite aux échanges internes à la région. Rapporté à la population stable, le solde des migrations représente une perte nette de 6 habitants pour 1 000 (taux de solde).

- Source : Insee, Recensement de la population 2014, exploitation complémentaire

Des territoires gagnants au jeu des migrations interrégionales

En 2013, les échanges migratoires avec les autres régions françaises se soldent par un gain de population dans les six types de territoires néo-aquitains, qu’ils soient urbains, périurbains ou plus éloignés des villes. Les banlieues des grandes aires urbaines (GAU) accueillent 40 % des habitants supplémentaires de la région (+ 12 000 sur les + 30 000). Les autres s’installent de préférence dans les couronnes des GAU (+ 5 600) mais également dans les communes isolées (+ 3 600) et les moyens et petits pôles (+ 3 400).

La situation des villes-centres est particulière : sur l’ensemble des migrations observées, 42 % des arrivées et 36 % des départs concernent des échanges interrégionaux, largement plus que pour les autres types d’espace. Par ailleurs, lorsqu’elle déménage au sein de la région, la population venant des villes-centres a tendance à s’établir dans les banlieues et les couronnes, aussi bien dans les grandes que les moyennes et petites aires.

En Nouvelle-Aquitaine, à l’issue de tous ces mouvements, les villes-centres des 25 GAU perdent 6 900 habitants, tandis que leurs banlieues et couronnes en gagnent respectivement 17 300 et 13 300. Le déficit est le plus marqué à Bordeaux (– 2 200 habitants), alors qu’à Bayonne, le solde migratoire est positif (+ 900). La tendance s’atténue dans les moyennes et petites aires urbaines : les pôles (équivalent des villes-centres et banlieues) sont stables, alors que leurs couronnes ainsi que les communes isolées gagnent respectivement 3 700 et 2 600 habitants.

Cependant, au-delà des mobilités internes au territoire national, l’excédent naturel et les échanges avec l’étranger affectent les évolutions démographiques (encadré).

À l’intérieur de la région, des déménagements vers le périurbain

En 2013, 360 000 habitants ont changé de commune de résidence au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Un tiers d’entre eux ont déménagé sans changer d’espace (ville-centre à ville-centre par exemple) ; ces mobilités ne modifient donc pas la répartition de la population par type d’espace.

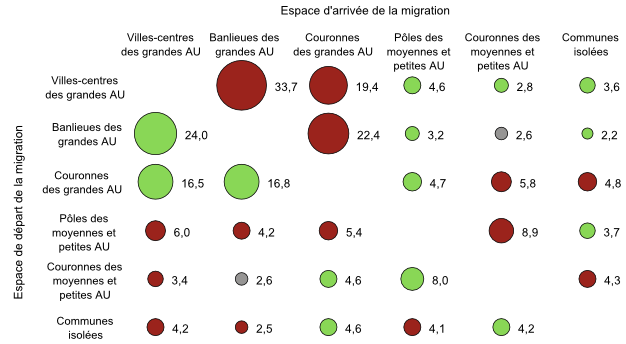

Deux tiers d’entre eux, soit 238 000 personnes, ont changé d’espace de résidence, dont plus de la moitié à l’intérieur des GAU (55 %). Entre villes-centres, banlieues et couronnes, appartenant ou non à la même aire urbaine, les déménagements sont toujours plus nombreux dans le sens de l’éloignement vis-à-vis du centre (centrifuge) que dans le sens inverse (centripète) (figure 2). Il en est de même entre les pôles et leurs couronnes, au sein des moyennes et petites aires, dans un mouvement de périurbanisation.

tableauFigure 2 – 238 000 personnes ont changé d’espace de résidence Migrations résidentielles entre les différents types d’espace néo-aquitains, en milliers

| Espace d'arrivée de la migration | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Villes-centres des grandes AU | Banlieues des grandes AU | Couronnes des grandes AU | Pôles des moyennes et petites AU | Couronnes des moyennes et petites AU | Communes isolées | ||

| Espace de départ de la migration | Villes-centres des grandes AU | 0 | 33,7 | 19,4 | 4,6 | 2,8 | 3,6 |

| Banlieues des grandes AU | 24 | 0 | 22,4 | 3,2 | 2,6 | 2,2 | |

| Couronnes des grandes AU | 16,5 | 16,8 | 0 | 4,7 | 5,8 | 4,8 | |

| Pôles des moyennes et petites AU | 6 | 4,2 | 5,4 | 0 | 8,9 | 3,7 | |

| Couronnes des moyennes et petites AU | 3,4 | 2,6 | 4,6 | 8 | 0 | 4,3 | |

| Communes isolées | 4,2 | 2,5 | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 0 | |

- Lecture : en 2013, environ 33 700 personnes ont quitté une des 25 villes-centres des GAU pour une des 25 banlieues (migration centrifuge) et 24 000 ont emprunté le chemin inverse (centripète). Le cercle vert signale un solde migratoire positif pour l’espace de départ au détriment de l’espace d’arrivée, le rouge au contraire un solde migratoire négatif pour l’espace de départ au profit de l’espace d’arrivée et le gris un solde quasi nul.

- Source : Insee, Recensement de la population 2014, exploitation complémentaire

graphiqueFigure 2 – 238 000 personnes ont changé d’espace de résidence Migrations résidentielles entre les différents types d’espace néo-aquitains, en milliers

- Lecture : en 2013, environ 33 700 personnes ont quitté une des 25 villes-centres des

GAU pour une des 25 banlieues (migration centrifuge) et 24 000 ont emprunté le chemin

inverse (centripète).

Le cercle vert signale un solde migratoire positif pour l’espace de départ au détriment de l’espace d’arrivée, le rouge au contraire un solde migratoire négatif pour l’espace de départ au profit de l’espace d’arrivée et le gris un solde quasi nul. - Source : Insee, Recensement de la population 2014, exploitation complémentaire

Si l’on élargit l’espace géographique depuis les villes-centres des GAU jusqu’aux communes isolées, les migrations centrifuges restent plus nombreuses que les centripètes (127 000 contre 111 000). Le mouvement général des centres vers les périphéries ne doit pourtant pas masquer des dynamiques plus complexes entre certains espaces. Par exemple, les personnes partant des communes isolées pour s’installer dans des villes-centres des GAU (4 200) sont plus nombreuses que celles faisant le chemin inverse (3 600).

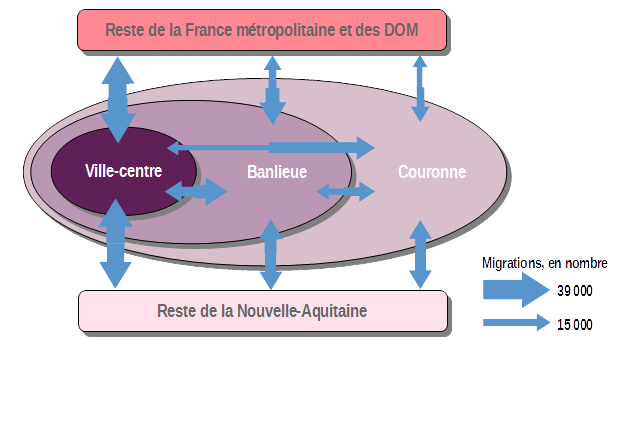

Les villes-centres polarisent les échanges entre les aires urbaines et leur environnement

Les villes-centres des GAU sont le pivot des migrations résidentielles : point d’arrivée ou de départ de la moitié des migrants extérieurs à l’aire urbaine, elles diffusent aussi leur population à plus courte distance vers la banlieue et la couronne (figure 3).

tableauFigure 3 – Les villes-centres, pivot des migrations résidentielles Cumul des migrations de l’ensemble des 25 grandes aires urbaines

| Espace de départ | Espace d’arrivée | Migrations |

|---|---|---|

| Couronne | Ville-centre | 10 399 |

| Couronne | Reste France | 11 785 |

| Couronne | banlieue | 12 297 |

| Ville-centre | Couronne | 13 756 |

| Banlieue | Reste France | 15 551 |

| Reste France | Couronne | 15 801 |

| Banlieue | Couronne | 17 285 |

| Banlieue | Ville-centre | 19 218 |

| Reste NA | Couronne | 21 549 |

| Banlieue | Reste NA | 21 892 |

| Couronne | Reste NA | 22 226 |

| Reste NA | banlieue | 23 739 |

| Reste France | banlieue | 27 456 |

| Ville-centre | banlieue | 27 717 |

| Ville-centre | Reste NA | 34 870 |

| Ville-centre | Reste France | 36 383 |

| Reste NA | Ville-centre | 36 728 |

| Reste France | Ville-centre | 39 494 |

- Lecture : en 2013, 39 400 personnes arrivent dans l’ensemble des 25 villes-centres des GAU régionales depuis le reste de la France et 36 400 font le chemin inverse. En outre, 28 000 personnes déménagent d’une ville-centre à sa propre banlieue pendant que 18 000 font le chemin inverse.

- Source : Insee, Recensement de la population 2014, exploitation complémentaire

graphiqueFigure 3 – Les villes-centres, pivot des migrations résidentielles Cumul des migrations de l’ensemble des 25 grandes aires urbaines

- Lecture : en 2013, 39 400 personnes arrivent dans l’ensemble des 25 villes-centres des GAU régionales depuis le reste de la France et 36 400 font le chemin inverse. En outre, 28 000 personnes déménagent d’une ville-centre à sa propre banlieue pendant que 18 000 font le chemin inverse.

- Source : Insee, Recensement de la population 2014, exploitation complémentaire

En provenance d’une autre région ou du reste de la Nouvelle-Aquitaine, la population arrivant dans les GAU privilégie une installation dans la ville-centre, bien plus souvent qu’en banlieue ou en couronne. L’aire urbaine de Bordeaux fait exception avec des arrivées plus importantes en banlieue que dans la ville-centre ou la couronne.

Dans le sens des départs, les résidents de la ville-centre sont aussi les plus nombreux à quitter la région. Hors flux internes à l’aire urbaine, les villes-centres gagnent 3 000 habitants avec le reste de la France et 1 900 avec le reste de la Nouvelle-Aquitaine.

L’importante mobilité des habitants de la ville-centre confirme son rôle central également à l’intérieur de la GAU : les déménagements des résidents des villes-centres sont deux à trois fois plus fréquents que ceux des banlieues et couronnes. Déficitaires dans ces échanges, les villes-centres perdent 8 500 habitants au jeu des échanges avec leurs banlieues, et 3 400 avec leurs couronnes.

Des aires urbaines plus ou moins connectées avec leur environnement

Les grandes aires urbaines sont diversement tournées vers l’extérieur de l’aire ou de la région. La part des mobilités provenant des autres régions varie de 16 % à Libourne à 44 % à Pau en limite de région (figure 4). La présence d’établissements d’enseignement supérieur, comme à Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, La Rochelle et Mont-de-Marsan, accentue la part des migrations interrégionales dans ces aires urbaines.

tableauFigure 4 – Des aires urbaines diversement tournées vers le reste de la Nouvelle-Aquitaine et de la France Répartition des migrations selon les zones d’échange pour les grandes aires urbaines de Nouvelle-Aquitaine

| Proportion de migrations internes à l’aire urbaine | Proportion de migrations avec le reste de la Nouvelle-Aquitaine | Proportion de migrations avec le reste de la France métropolitaine + DOM, hors NA | |

|---|---|---|---|

| AU Bayonne | 29,3 | 36,0 | 34,7 |

| AU Limoges | 28,6 | 34,6 | 36,8 |

| AU Bordeaux | 28,1 | 31,7 | 40,2 |

| AU Angoulême | 27,8 | 44,2 | 28,0 |

| AU La Rochelle | 27,6 | 33,4 | 39,0 |

| AU Périgueux | 26,4 | 46,4 | 27,2 |

| AU Agen | 25,7 | 34,1 | 40,2 |

| AU Pau | 24,9 | 30,8 | 44,3 |

| AU Brive-la-Gaillarde | 24,7 | 41,1 | 34,2 |

| Moyenne des 25 GAU | 24,7 | 39,4 | 35,9 |

| AU Villeneuve-sur-Lot | 23,5 | 47,3 | 29,2 |

| AU Cognac | 23,3 | 56,8 | 19,9 |

| AU Poitiers | 23,2 | 39,1 | 37,7 |

| AU Niort | 22,3 | 41,7 | 36,1 |

| AU Bergerac | 21,8 | 52,9 | 25,3 |

| AU Châtellerault | 21,0 | 45,0 | 34,1 |

| AU Guéret | 19,8 | 46,7 | 33,5 |

| AU Mont-de-Marsan | 18,6 | 42,4 | 39,0 |

| AU Marmande | 18,2 | 60,5 | 21,3 |

| AU Royan | 17,1 | 49,5 | 33,5 |

| AU Dax | 16,2 | 55,4 | 28,4 |

| AU Rochefort | 14,9 | 52,1 | 33,0 |

| AU Saintes | 14,9 | 59,7 | 25,4 |

| AU Tulle | 12,7 | 56,8 | 30,4 |

| AU La Teste-de-Buch - Arcachon | 8,9 | 57,7 | 33,4 |

| AU Libourne | 7,0 | 76,8 | 16,2 |

- Source : Insee, Recensement de la population 2014, exploitation complémentaire

graphiqueFigure 4 – Des aires urbaines diversement tournées vers le reste de la Nouvelle-Aquitaine et de la France Répartition des migrations selon les zones d’échange pour les grandes aires urbaines de Nouvelle-Aquitaine

- Source : Insee, Recensement de la population 2014, exploitation complémentaire

Les aires urbaines de Bordeaux, Limoges, La Rochelle et Bayonne, Agen et Pau dans une moindre mesure, présentent les échanges les plus importants, d’une part, avec les autres régions françaises, d’autre part, avec les autres espaces de leur aire urbaine. Leurs échanges avec le reste de la Nouvelle-Aquitaine sont donc relativement plus limités.

À l’inverse, les aires urbaines de Libourne, La Teste-de-Buch - Arcachon, Tulle, Saintes, Rochefort, Dax ou Royan s’ouvrent largement sur leur environnement régional, par des relations étroites avec des aires voisines : Libourne et la Teste-de-Buch avec Bordeaux, Tulle avec Brive-la-Gaillarde, par exemple. De nombreux échanges sont à relier à un espace multipolarisé développé autour de Saintes, Rochefort et Royan.

Un afflux d’étudiants dans les villes-centres

Au gré du parcours de formation, des emplois, des situations familiales et de la recherche d'une meilleure qualité de vie, les migrations résultent à la fois des trajectoires individuelles et de l'organisation des territoires. Les villes-centres et, dans une moindre mesure, les banlieues attirent un grand nombre de jeunes au détriment de tous les autres espaces, grâce aux équipements et services disponibles (figure 5). Elles gagnent ainsi 7 900 étudiants, dont 6 800 sont établis dans les trois grands pôles universitaires de Bordeaux, Poitiers et Limoges.

tableauFigure 5 – Les villes-centres attractives pour les étudiants Taux de solde des migrations par type d’activité et par type d’espace

| Élèves, étudiants, stagiaires | Retraités ou préretraités | Actifs | |

|---|---|---|---|

| Villes-centres des grandes AU | 69,1 | -2,36 | -21,31 |

| Banlieues des grandes AU | 12,48 | 5,07 | 13,8 |

| Couronnes des grandes AU | -43,19 | 5,69 | 15,74 |

| Pôles des moyennes et petites AU | -50,24 | 8,88 | 0,25 |

| Couronnes des moyennes et petites AU | -52,26 | 2,77 | 11,07 |

| Communes isolées | -52,17 | 9,47 | 3,07 |

- Source : Insee, Recensement de la population 2014, exploitation complémentaire

graphiqueFigure 5 – Les villes-centres attractives pour les étudiants Taux de solde des migrations par type d’activité et par type d’espace

- Source : Insee, Recensement de la population 2014, exploitation complémentaire

La fin des études, la mise en couple et l’arrivée d’enfants incitent les jeunes ménages à la recherche d’un autre cadre de vie ou de conditions de logements plus favorables, à délaisser les villes-centres principalement au profit des couronnes de GAU comme de moyennes et petites aires. Les banlieues restent attractives tout au long du cycle de vie. Passé 40 ans, arrivées et départs dans les différents espaces tendent à s’équilibrer. Les villes-centres présentent alors des soldes migratoires moins défavorables, notamment pour les catégories socioprofessionnelles supérieures, moins freinées par le prix de l’immobilier dans les grands centres urbains. Aux âges de départ à la retraite, les communes isolées attirent davantage, comme les pôles des moyennes et petites aires.

Cependant, pour une partie des retraités, les GAU restent attractives, notamment sur le littoral : les aires urbaines de Bayonne (+ 800 retraités ou préretraités), Royan (+ 600), La Teste-de-Buch - Arcachon (+ 500) et La Rochelle (+ 400) sont les plus attractives pour ces populations. Une bonne accessibilité aux services plus spécifiques ou attractifs pour les seniors (loisirs, soins médicaux, thermalisme, gastronomie…) semble être liée à cette capacité à attirer, puis à retenir les retraités. D’autres aires urbaines profitent également de « retours au pays » : 22 % des nouveaux arrivants en retraite, jusqu’à 30 % dans les GAU du nord de la région et 35 % dans celle de Rochefort.

Banlieues et couronnes accueillent toutes les catégories de population

Les villes-centres enregistrent, en 2013, plus de départs que d’arrivées pour toutes les catégories socioprofessionnelles de la population des 25 à 64 ans, de façon moins marquée pour les cadres cependant. À l’inverse, les arrivées sont plus nombreuses dans les banlieues et couronnes des GAU, et davantage dans les couronnes que les banlieues pour les ouvriers, à l’inverse des cadres.

Les professions intermédiaires sont les plus nombreuses à quitter les villes-centres (– 3 000) pour la périphérie (+ 6 300, banlieues et couronnes), alors que les employés et ouvriers sont les plus nombreux à s’installer en couronnes des moyennes et petites aires. Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise, et les employés, sont plus nombreux à s’établir dans les communes isolées, que ceux qui en partent.

L’attractivité des aires urbaines pour les actifs est directement liée à la richesse dégagée par les territoires considérés : plus elle est élevée, plus les actifs s’installent dans l’aire urbaine. Par ailleurs, plus l’activité est tournée vers la satisfaction des besoins des personnes présentes (la sphère présentielle), moins la proportion de cadres parmi les arrivants, comme pour les stables, est importante. Ainsi, l’aire urbaine de Pau affiche 52 % de richesse dégagée présentielle, et une part des cadres de 21 % parmi les arrivants âgés de 25 à 64 ans ; celle de Royan orientée davantage encore vers les activités présentielles (80 % de sa richesse dégagée) ne comporte qu’un cadre sur dix parmi ses immigrants de 25 à 64 ans.

Les migrations résidentielles, une composante de la démographie des territoires

L’étude des migrations résidentielles internes à la France, en 2013, révèle des villes-centres globalement déficitaires ; mais à ces migrations doivent s’ajouter le bilan des échanges avec l’étranger et le solde naturel, résultant de l’écart entre les naissances et les décès.

Sur la période 2009-2014, tandis que les villes-centres des 25 GAU perdent 7 000 habitants au jeu des migrations internes à la France, elles gagnent près de 10 000 habitants grâce au solde naturel ; la moitié d’entre elles seulement contribue à ce gain. Le solde naturel positif de Bordeaux, par exemple,fait plus que compenser son déficit au jeu des migrations internes et contribue à un bilan démographique positif. Quant à Poitiers et Limoges, les soldes naturels très favorables viennent tempérer un solde migratoire interne négatif.

Dans les banlieues et les couronnes des grandes aires urbaines, l’excédent naturel (respectivement + 12 700 et + 17 000) se cumule au dynamisme migratoire (+ 63 400 et + 55 600), ces espaces étant démographiquement les plus dynamiques. Le solde naturel est négatif dans tous les autres types d’espaces de Nouvelle-Aquitaine et annule presque entièrement le gain observé dans les grandes aires urbaines. L’ensemble de la région doit donc son gain démographique quasi exclusivement aux apports migratoires (solde naturel de + 3 500, solde migratoire de + 167 000).

Partenariat

Cette étude a été réalisée en partenariat avec la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)

Sources

Les données sur les migrations résidentielles sont issues du recensement de la population 2014, à partir de la question « Ou habitiez-vous un an auparavant ? ». De fait, on analyse, pour les habitants d’un territoire, leur lieu de résidence l’année précédente. Les caractéristiques de catégorie socioprofessionnelle, âge ou type de ménage correspondent aux situations à l’arrivée de la migration. L’étude observe l’ensemble des migrations résidentielles, internes à la France métropolitaine et aux DOM hors Mayotte.

Le fichier économique enrichi de 2013 fournit une mesure de la richesse dégagée par l’activité économique au sein des aires urbaines, et sa ventilation entre activité présentielle et productive.

Définitions

L’approche spatiale s’appuie sur une déclinaison du zonage en aires urbaines produit par l’Insee. Six types de territoire sont distingués. Les grandes aires urbaines sont segmentées entre la ville-centre, la banlieue qui rassemble les communes du pôle hors la ville-centre, et la couronne. Les petites et moyennes aires urbaines sont composées d’un pôle, associant ville-centre et banlieue, et de leur couronne. Enfin, les communes hors influence des espaces urbains sont appelées communes isolées.

Pour en savoir plus

Martin L., « La Nouvelle-Aquitaine attractive pour tous », Insee Flash Nouvelle-Aquitaine n°27, juin 2017

Delance P. et Vignolles B., « Ça déménage ? La mobilité résidentielle et ses déterminants » dans « Les conditions de logement en France », Insee Références, février 2017

Lévy D., « En 2014, un quart de la population qui déménage change de département », Insee Première n° 1654, juin 2017