Incapacité et dépendance des personnes âgées : près de 170 000 Franciliens en perte

d'autonomie

Incapacité et dépendance des personnes âgées : près de 170 000 Franciliens en perte

d'autonomie

Avec l’âge, les capacités fonctionnelles déclinent et peuvent engendrer des situations de perte d’autonomie. Sur les 2,2 millions de Franciliens de 60 ans ou plus, près de 522 000 déclarent des problèmes fonctionnels sévères. Parmi ces derniers, environ 170 000 sont identifiés comme dépendants. Les Franciliens de 60 ans ou plus se déclarent moins souvent en situation d'incapacité et de dépendance que les personnes âgées des autres régions. Toutefois, d'importantes disparités départementales existent, notamment entre Paris et la Seine-Saint-Denis, département le plus exposé. Ces inégalités sont encore plus marquées chez les femmes : les situations d’incapacité semblent moins fréquentes dans les départements où l’espérance de vie est la plus élevée.

- Neuf Franciliens sur dix de 80 ans ou plus vivent à domicile

- Après 60 ans, des problèmes fonctionnels sévères pour un quart des Franciliens vivant à domicile

- 70 et 80 ans : des âges charnières dans le déclin fonctionnel

- Une moindre exposition des Franciliens aux incapacités

- Les femmes davantage en situation de dépendance en Île-de-France

- Certains départements cumulent des inégalités face à la vie et à l’incapacité

- Le processus de perte d’autonomie

Neuf Franciliens sur dix de 80 ans ou plus vivent à domicile

Depuis 1990, les politiques publiques françaises privilégient le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. En parallèle, la plupart des personnes âgées souhaitent vivre chez elles le plus longtemps possible. Le domicile est ainsi le lieu de vie privilégié des personnes âgées en Île-de-France : cette situation concerne près de neuf Franciliens sur dix de 80 ans ou plus. Avec l’avancée en âge les capacités fonctionnelles déclinent, ce qui peut entraîner des restrictions d’activité et remettre en question la capacité à vivre à domicile. L’enjeu actuel est d’évaluer les besoins liés à la dépendance, mais aussi de limiter sa progression en intervenant aux périodes critiques de mauvais état fonctionnel et de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé (Le processus de perte d’autonomie).

À partir de 2030, le vieillissement de la région Île-de-France va s’accélérer. Le nombre de Franciliens de plus de 85 ans pourrait s’accroître de 380 000 entre 2013 et 2050, soit une augmentation de 56 %, alors que la population francilienne totale augmenterait d’environ 10 %. L’objectif de l’étude est d’évaluer, à l’échelle départementale, la situation fonctionnelle des personnes âgées vivant à domicile en Île-de-France. Pour les pouvoirs publics, ces analyses favoriseront l’élaboration de dispositifs d’aide et de prise en charge adaptés, dans l’optique de limiter le déclin fonctionnel et de favoriser la vie à domicile.

Après 60 ans, des problèmes fonctionnels sévères pour un quart des Franciliens vivant à domicile

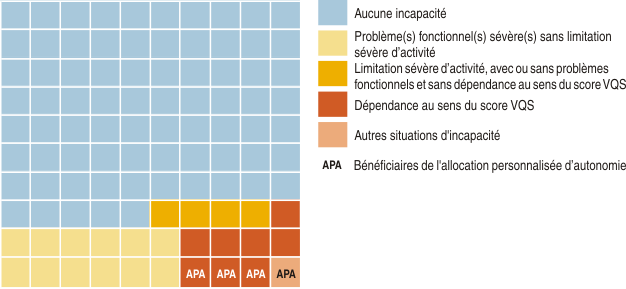

Parmi les 2,2 millions de Franciliens de 60 ans ou plus, 522 000 vivent à domicile tout en étant atteints de problèmes fonctionnels sévères (23 %) (figure 1). Ces problèmes fonctionnels peuvent être d’ordre moteur, sensoriel ou cognitif (Pour comprendre). Ce sont les fonctions motrices (18 %), et plus particulièrement les membres inférieurs, qui sont le plus fréquemment touchées (13 % ont des difficultés sévères pour monter un étage d’escalier ou marcher sur 500 mètres). Viennent ensuite des difficultés concernant la souplesse (10 % ont des difficultés sévères pour se pencher et ramasser un objet). Les Franciliens atteints de problèmes moteurs nécessitent probablement une aide technique ou un aménagement du logement pour maintenir leur niveau d’autonomie et continuer à réaliser les activités du quotidien. Par ailleurs, 10 % des Franciliens de 60 ans ou plus déclarent des problèmes sensoriels sévères. C’est surtout la capacité à entendre ce qui se dit dans une conversation à plusieurs qui fait défaut (7 %), du fait d’une absence ou d’une inadaptation de l’appareillage auditif. Enfin, ils sont 7 % à déclarer des problèmes cognitifs sévères.

Les problèmes fonctionnels doivent être considérés comme une première alerte au risque de dépendance. En effet, dans 77 % des cas, ils s’accompagnent de limitations dans les activités quotidiennes (faire des courses, loisirs, se nourrir, se laver...). Au total, près de 10 % des Franciliens de 60 ans ou plus déclarent être sévèrement limités dans leurs activités et nécessitent probablement l’aide d’une tierce personne pour les réaliser. Pour ces derniers, un accompagnement adapté (aide technique, aménagement du logement) permettrait de prolonger l’autonomie.

Enfin, 170 000 Franciliens âgés de 60 ans ou plus (soit 8 % de cette tranche d’âge) déclarent des difficultés correspondant à la notion de dépendance au sens de l’enquête Vie quotidienne et santé (VQS). Ils sont presque deux fois moins nombreux à disposer d’une reconnaissance administrative de cette dépendance : 93 000 Franciliens (soit 4 %) déclarent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Ces différentes mesures d’incapacité permettent d’approcher le processus de perte d’autonomie à travers plusieurs dimensions qui ne se recoupent pas totalement. Par exemple, 11 % des Franciliens de 60 ans ou plus déclarant des limitations d’activité sévères ne déclarent aucun problème fonctionnel sévère ; 27 % de ceux identifiés comme dépendants au sens de l’enquête VQS ne déclarent pas de limitation d’activité sévère. Ces différents indicateurs (problèmes fonctionnels, restrictions d’activité, dépendance ou bénéficiaires de l’APA) sont nécessaires pour approcher au plus près et donc mieux prendre en charge l’état de santé des personnes âgées.

graphiqueFigure 1 – Près de trois Franciliens sur quatre de 60 ans ou plus sans incapacitéÉtat fonctionnel des personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile en Île-de-France en 2014 (en %)

- Ce graphique comprend 100 carrés, représentant chacun 1 % des Franciliens de 60 ans ou plus. Pour chaque indicateur, les pourcentages pondérés sont présentés et ont été arrondis à l’entier le plus proche.

- Lecture : 75 % des Franciliens de 60 ans ou plus déclarent ne présenter aucune incapacité.

- Champ : 20 858 Franciliens âgés de 60 ans ou plus vivant à domicile interrogés dans l’enquête VQS 2014.

- Source : Drees, ministère de la Santé, enquête Vie quotidienne et santé (VQS), 2014.

70 et 80 ans : des âges charnières dans le déclin fonctionnel

La perception d’être en bonne santé diminue linéairement avec l’âge sans être systématiquement associée à la déclaration de problèmes fonctionnels sévères qui s’accélère à partir de 70 ans (figure 2). Avant 70 ans, les problèmes fonctionnels sont rares et concernent seulement 13 % des personnes. Après 70 ans, la prévalence des problèmes fonctionnels sévères augmente et atteint 32 % des 75-84 ans, puis 60 % des 85 ans ou plus. À tout âge, les problèmes sévères les plus fréquents sont ceux touchant les fonctions motrices. L’âge d’apparition et le rythme d’accroissement des problèmes fonctionnels sévères est semblable chez les hommes et chez les femmes de 60 ans ou plus. Toutefois, des écarts significatifs sont observés après 80 ans en défaveur des femmes.

Avec l’âge, les problèmes fonctionnels deviennent de plus en fréquents, mais peuvent également se cumuler. En Île-de-France, c’est à partir de 80 ans que les situations fonctionnelles se dégradent significativement, pour les hommes comme pour les femmes. Avant 80 ans, 3 % des Franciliens cumulent quatre problèmes fonctionnels ou plus ; après, cette part augmente fortement, concernant 8 % des 80-84 ans, puis 18 % des 85-89 ans et 35 % des 90 ans ou plus. Ces problèmes fonctionnels sévères peuvent également se complexifier en se combinant. Ceux couplant au moins un problème sensoriel sévère et un problème moteur sévère (6 %) ou au moins un problème moteur sévère et un problème cognitif sévère (5 %) sont les plus fréquents. Ces deux situations concernent 2 % des 60-74 ans, mais plus de 20 % des 85 ans ou plus.

À partir de 80 ans, le risque de perte d’autonomie augmente également. Il concerne 10 % des personnes de 80 ans, puis environ 40 % des hommes et 50 % des femmes de 90 ans ou plus. Avant 80 ans, le risque de dépendance est équivalent chez les hommes et chez les femmes. En revanche, à partir de 80 ans, l’écart se creuse en défaveur des femmes.

tableauFigure 2 – Après 80 ans, les femmes en moins bonne santé que les hommes en Île-de-FrancePourcentages pondérés des indicateurs de santé subjective et de santé fonctionnelle selon l’âge, pour les hommes et les femmes vivant à domicile, en Île-de-France (en %)

| Âge | Hommes | Femmes | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Bon état de santé perçu | Au moins un problème fonctionnel sévère | Dépendance | Bon état de santé perçu | Au moins un problème fonctionnel sévère | Dépendance | |

| 60 | 66,4 | 12,9 | 1,8 | 67,4 | 13,1 | 1,8 |

| 61 | 65,8 | 13,6 | 1,3 | 67,3 | 11,5 | 3,6 |

| 62 | 69,3 | 14,6 | 1,8 | 66,0 | 12,6 | 2,9 |

| 63 | 63,6 | 12,3 | 3,0 | 69,5 | 11,2 | 1,6 |

| 64 | 65,8 | 11,6 | 2,7 | 68,0 | 11,9 | 2,1 |

| 65 | 66,3 | 13,7 | 2,5 | 69,7 | 11,8 | 1,8 |

| 66 | 62,6 | 14,1 | 2,5 | 63,8 | 15,7 | 2,5 |

| 67 | 57,4 | 15,1 | 2,0 | 65,0 | 13,3 | 1,6 |

| 68 | 60,6 | 15,6 | 2,7 | 67,8 | 13,4 | 2,7 |

| 69 | 59,1 | 15,2 | 2,5 | 57,4 | 17,2 | 3,7 |

| 70 | 61,9 | 14,7 | 1,1 | 57,1 | 16,7 | 4,6 |

| 71 | 58,5 | 14,3 | 1,8 | 60,3 | 17,2 | 4,6 |

| 72 | 55,3 | 19,5 | 3,6 | 52,8 | 24,8 | 5,1 |

| 73 | 52,7 | 22,6 | 6,7 | 51,7 | 23,3 | 5,8 |

| 74 | 56,5 | 19,9 | 5,7 | 51,0 | 22,3 | 5,7 |

| 75 | 51,0 | 21,2 | 5,0 | 52,0 | 21,5 | 7,0 |

| 76 | 53,2 | 25,6 | 7,7 | 48,1 | 25,8 | 5,3 |

| 77 | 48,5 | 26,6 | 5,5 | 46,8 | 23,3 | 8,5 |

| 78 | 45,2 | 30,2 | 6,8 | 41,1 | 29,0 | 9,7 |

| 79 | 44,4 | 29,4 | 10,0 | 42,9 | 31,6 | 8,9 |

| 80 | 44,1 | 29,8 | 5,9 | 38,3 | 36,0 | 10,6 |

| 81 | 33,1 | 31,3 | 5,2 | 40,6 | 35,9 | 12,1 |

| 82 | 38,9 | 36,8 | 13,2 | 38,5 | 38,2 | 13,7 |

| 83 | 38,8 | 37,4 | 12,1 | 30,8 | 45,6 | 15,4 |

| 84 | 36,8 | 42,5 | 12,5 | 29,8 | 45,9 | 17,8 |

| 85 | 28,9 | 47,1 | 24,7 | 30,5 | 45,4 | 23,6 |

| 86 | 24,5 | 51,7 | 24,1 | 25,8 | 54,9 | 24,0 |

| 87 | 27,1 | 59,5 | 33,8 | 24,1 | 57,2 | 32,2 |

| 88 | 27,8 | 55,2 | 20,0 | 25,6 | 59,3 | 29,5 |

| 89 | 23,8 | 58,7 | 29,7 | 24,4 | 57,1 | 27,8 |

| 90 ou plus | 19,4 | 71,2 | 40,9 | 19,2 | 72,6 | 51,1 |

- Les courbes présentées sont lissées par une fonction linéaire pour la variable « Bon état de santé perçu » et par des fonctions exponentielles pour les variables « Aumoins un problème fonctionnel sévère » et « Dépendance au sens du score d’autonomie VQS ».

- Lecture : ces trois indicateurs (état de santé perçu, problème fonctionnel sévère et dépendance) permettent d'approcher différentes dimensions de santé. Ces trois indicateurs ne sont pas totalement imbriqués. Par exemple, 14 % des Franciliens de 60 ans ou plus déclarant un problème fonctionnel sévère se déclarent en bonne santé.

- Champ : 20 858 Franciliens âgés de 60 ans ou plus vivant à domicile.

- Source : Drees, ministère de la Santé, enquête Vie quotidienne et santé (VQS), 2014.

graphiqueFigure 2 – Après 80 ans, les femmes en moins bonne santé que les hommes en Île-de-FrancePourcentages pondérés des indicateurs de santé subjective et de santé fonctionnelle selon l’âge, pour les hommes et les femmes vivant à domicile, en Île-de-France (en %)

- Les courbes présentées sont lissées par une fonction linéaire pour la variable « Bon état de santé perçu » et par des fonctions exponentielles pour les variables « Aumoins un problème fonctionnel sévère » et « Dépendance au sens du score d’autonomie VQS ».

- Lecture : ces trois indicateurs (état de santé perçu, problème fonctionnel sévère et dépendance) permettent d'approcher différentes dimensions de santé. Ces trois indicateurs ne sont pas totalement imbriqués. Par exemple, 14 % des Franciliens de 60 ans ou plus déclarant un problème fonctionnel sévère se déclarent en bonne santé.

- Champ : 20 858 Franciliens âgés de 60 ans ou plus vivant à domicile.

- Source : Drees, ministère de la Santé, enquête Vie quotidienne et santé (VQS), 2014.

Une moindre exposition des Franciliens aux incapacités

Après 60 ans, les Franciliens peuvent espérer vivre plus longtemps que les habitants de France métropolitaine (+ 0,8 an pour les hommes et + 0,3 an pour les femmes) et en meilleure santé, en tenant compte des différences de structures par âge (figure 3). Ainsi, les Franciliens se perçoivent davantage en bonne santé (53 % contre 50 %) et déclarent moins souvent des problèmes fonctionnels sévères (25 % contre 27 %). Toutefois, lorsque leur situation fonctionnelle est dégradée, ils cumulent autant de problèmes fonctionnels sévères que les seniors des autres régions, à savoir un peu plus de deux pour les hommes et les femmes. Aux âges élevés, les Franciliens déclarent un peu moins souvent des limitations d’activité sévères (10 % contre 12 %) et sont moins souvent dépendants (8 % contre 10 %).

Cette moindre exposition des Franciliens face à l’incapacité, à âge équivalent, fait écho aux différences de structures sociales entre l’Île-de-France et les autres régions (plus de diplômés du supérieur à tous les âges de la vie, niveau de vie médian le plus élevé de métropole) et probablement à une densité de spécialistes plus conséquente dans la région. Les conditions de vie socio-économiques vécues pendant l’enfance et l’âge adulte influent sur l’état de santé et s’accumulent tout au long de la vie, créant de fortes inégalités aux âges élevés entre les territoires favorisés ou défavorisés socio-économiquement.

tableauFigure 3 – Les Franciliens se perçoivent plus souvent en bon état de santé qu’au niveau nationalTaux de santé et d’incapacité standardisés des 60 ans ou plus vivant à domicile (en %)

| Île-de-France | France métropolitaine | |||

|---|---|---|---|---|

| Hommes | Femmes | Total | Total | |

| Effectifs | 9 090 | 11 768 | 20 858 | 166 800 |

| Bon état de santé perçu | 53,2 | 53,1 | 53,1 | 50,4 |

| Problèmes fonctionnels sévères | 24,0 | 25,0 | 24,6 | 27,4 |

| Quatre problèmes fonctionnels ou plus | 5,5 | 5,9 | 5,8 | 6,6 |

| Limitation globale sévère d’activité (GALI) | 10,4 | 10,2 | 10,3 | 11,7 |

| Dépendance au sens de VQS | 7,3 | 9,0 | 8,4 | 9,7 |

| Perçoit l'APA | 3,3 | 5,4 | 4,6 | 5,4 |

- Le taux standardisé permet de comparer des groupes de population à structure d’âge équivalente. La population de référence utilisée pour la standardisation est celle de la France métropolitaine en 2014.

- Lecture : le taux standardisé de bon état de santé perçue s'élève à 53,1 % en Île-de-France et est supérieur à celui observé au niveau national (50,4 %).

- Champ : 166 800 Français métropolitains âgés de 60 ans ou plus, vivant à domicile, dont 20 858 Franciliens.

- Source : Drees, ministère de la Santé, enquête Vie quotidienne et santé (VQS), 2014.

Les femmes davantage en situation de dépendance en Île-de-France

En Île-de-France, les femmes de 60 ans peuvent espérer vivre 3,8 années de plus que les hommes. À structure d’âge équivalente, les femmes sont autant que les hommes à se percevoir en bonne santé et à déclarer des situations fonctionnelles dégradées. En revanche, elles sont légèrement plus nombreuses à être en état de dépendance (9 % contre 7 %) et à percevoir l’APA (5 % contre 3 %).

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour justifier ces différences entre les hommes et les femmes : en raison d’un effet de sélection, les hommes qui atteindraient le grand âge seraient en meilleure santé que les femmes ; les femmes sont davantage concernées que les hommes, à âge équivalent, par des maladies générant des problèmes physiques et cognitifs, en particulier les problèmes ostéo-articulaires et les troubles mentaux.

La survenue d’incapacités peut remettre en question le projet de vie à domicile. La cohabitation avec son conjoint ou un autre membre de sa famille peut constituer un soutien et une alternative à l’entrée en institution. Or, les femmes, davantage concernées par des situations de dépendance, vivent aussi plus souvent seules (29 % des hommes et 65 % des femmes de 80 ans ou plus déclarent vivre seuls en Île-de-France). Plus concernées par le veuvage, elles vivent nettement moins en couple après 85 ans (11 % des femmes contre 51 % des hommes) et la cohabitation avec les proches (souvent un enfant) est aujourd’hui peu répandue.

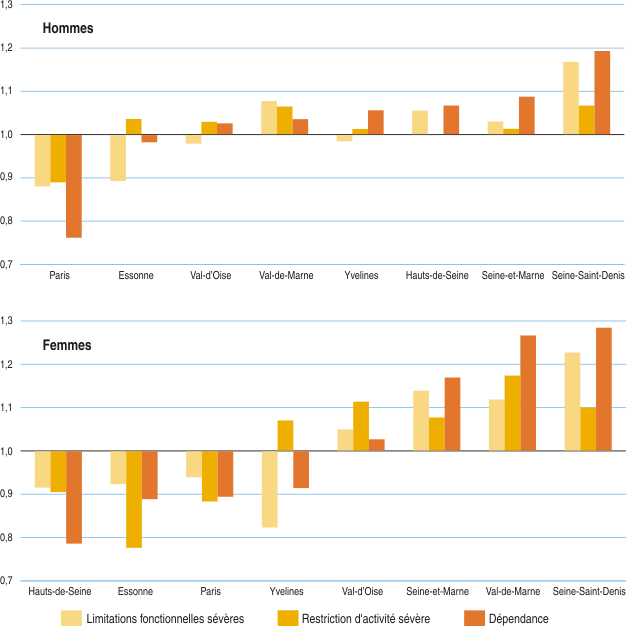

Certains départements cumulent des inégalités face à la vie et à l’incapacité

La situation plus favorable de l’Île-de-France en matière d’incapacité est cependant à nuancer du fait de l’importance des inégalités départementales (figure 4). Chez les hommes et les femmes, deux départements se distinguent : Paris où la situation est très favorable (taux d’incapacité standardisés inférieurs à la moyenne régionale) et la Seine-Saint-Denis où la situation est très défavorable avec des taux supérieurs à la moyenne régionale. De forts écarts d’espérances de vie sont aussi observés entre ces deux départements qui présentent respectivement le niveau de vie médian le plus élevé et le plus faible de France métropolitaine. De plus, les densités de médecins généralistes et de spécialistes de la Seine-Saint-Denis sont parmi les plus faibles de la région. Ces disparités de conditions de vie socio-économiques et d’offre de soins peuvent influer sur l’état de santé de la population tout au long de la vie et se traduire, aux âges élevés, par des états fonctionnels et de dépendance différenciés.

Pour les autres départements, les inégalités territoriales d’incapacité sont plus marquées pour les femmes que pour les hommes et semblent liées chez les femmes aux inégalités face à l’espérance de vie. Les femmes vivant dans les Hauts-de-Seine et l’Essonne ont une espérance de vie élevée, proche de celle de Paris, et paraissent mieux protégées face à l’incapacité. À l’inverse, celles de Seine-et-Marne cumulent les désavantages : elles ont une espérance de vie plus faible, proche de celle de la Seine-Saint-Denis, et sont plus exposées à l’incapacité.

En revanche, ce lien entre espérance de vie et incapacité ne se retrouve pas dans deux départements, à savoir les Hauts-de-Seine pour les hommes et le Val-de-Marne pour les femmes. En effet, les hommes des Hauts-de-Seine présentent un taux standardisé de problèmes fonctionnels sévères important (25 % contre 21 % à Paris) au regard des conditions socio-économiques favorables de ce département. Le Val-de-Marne occupe une position particulière, chez les femmes, avec une espérance de vie proche de celle de l’Essonne et des Hauts-de-Seine et des taux standardisés d’incapacité proches de ceux de la Seine-Saint-Denis. Dans le Val-de-Marne, les femmes semblent ainsi cumuler les inégalités dans le processus de perte d’autonomie : le taux standardisé de problèmes fonctionnels sévères est important (28 %, contre 21 % dans les Yvelines) et elles sont plus souvent en situation de dépendance, à âge, taille de ménage et situation fonctionnelle équivalents. Cette position défavorable est complexe à interpréter car ce département présente un profil socio-économique semblable à celui de l’Essonne. Cependant, les personnes âgées dépendantes y vivent légèrement plus souvent à domicile. Outre un suivi des pathologies à potentiel invalidant pour limiter leur évolution, un renforcement de l’accompagnement des problèmes fonctionnels (aides techniques ou aménagements) en Île-de-France permettrait à un plus grand nombre de prolonger son autonomie.

tableauFigure 4 – Des inégalités territoriales face à l’incapacité, très marquées chez les femmes après 60 ansRatios des taux standardisés d'incapacité par rapport à la moyenne régionale pour les huit départements franciliens, par sexe

| Limitations fonctionnelles sévères | Restriction d'activité sévère | Dépendance | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | |

| Paris | 0,88 | 0,94 | 0,89 | 0,88 | 0,76 | 0,89 |

| Essonne | 0,89 | 0,92 | 1,04 | 0,78 | 0,98 | 0,89 |

| Val-d’Oise | 0,98 | 1,05 | 1,03 | 1,11 | 1,03 | 1,03 |

| Val-de-Marne | 1,08 | 1,12 | 1,06 | 1,17 | 1,04 | 1,27 |

| Yvelines | 0,98 | 0,82 | 1,01 | 1,07 | 1,06 | 0,91 |

| Hauts-de-Seine | 1,06 | 0,92 | 1,00 | 0,90 | 1,07 | 0,79 |

| Seine-et-Marne | 1,03 | 1,14 | 1,01 | 1,08 | 1,09 | 1,17 |

| Seine-Saint-Denis | 1,17 | 1,23 | 1,07 | 1,10 | 1,19 | 1,28 |

- Les départements sont organisés par ordre croissant selon leur ratio à la moyenne régionale face à la dépendance au sens VQS.

- Ratio ij = (taux standardisé du département i pour l’indicateur j / taux standardisé de la région pour l’indicateur j).

- Lecture : le taux standardisé de déclaration de dépendance au sens VQS des hommes de 60 ans vivant en Seine-Saint-Denis est supérieur au taux standardisé de la région Île-de-France (ratio = 1,19). Plus le ratio pour un département est proche de 1,0, plus le taux standardisé de ce département est proche de la moyenne régionale pour l’indicateur concerné.

- Champ : 20 858 Franciliens âgés de 60 ans ou plus vivant à domicile.

- Source : Drees, ministère de la Santé, enquête Vie quotidienne et santé (VQS), 2014.

graphiqueFigure 4 – Des inégalités territoriales face à l’incapacité, très marquées chez les femmes après 60 ansRatios des taux standardisés d'incapacité par rapport à la moyenne régionale pour les huit départements franciliens, par sexe

- Les départements sont organisés par ordre croissant selon leur ratio à la moyenne régionale face à la dépendance au sens VQS.

- Ratio ij = (taux standardisé du département i pour l’indicateur j / taux standardisé de la région pour l’indicateur j).

- Lecture : le taux standardisé de déclaration de dépendance au sens VQS des hommes de 60 ans vivant en Seine-Saint-Denis est supérieur au taux standardisé de la région Île-de-France (ratio = 1,19). Plus le ratio pour un département est proche de 1,0, plus le taux standardisé de ce département est proche de la moyenne régionale pour l’indicateur concerné.

- Champ : 20 858 Franciliens âgés de 60 ans ou plus vivant à domicile.

- Source : Drees, ministère de la Santé, enquête Vie quotidienne et santé (VQS), 2014.

Le processus de perte d’autonomie

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la perte d’autonomie comme un processus au cours duquel les maladies altèrent les fonctions (physiques, sensorielles ou cognitives) qui à leur tour engendrent des restrictions dans les activités, comme se laver ou cuisiner. Par exemple, souffrir d’arthrose entraînera des difficultés pour marcher qui pourront entraîner une restriction d’activité comme se déplacer hors du domicile ou faire des courses. Chez les personnes âgées, c’est souvent le cumul de restrictions d’activité importantes qui conduisent à une perte d’autonomie.

Le processus de perte d’autonomie n’est cependant pas inéluctable. La survenue et l’évolution des pathologies peuvent être limitées avec une prise en charge adaptée des soins, des diagnostics, des traitements et des suivis. Les problèmes fonctionnels peuvent être compensés grâce à une aide technique ou une adaptation du logement. Les chances de limiter la progression du processus de perte d’autonomie sont inégales selon les catégories de population. Elles dépendent bien évidemment de la sévérité des atteintes, mais aussi de la capacité des individus à mobiliser leurs ressources économiques, sociales ou encore intellectuelles pour utiliser des aides techniques, aménager leur logement ou accéder aux lieux et structures de leur choix.

Pour comprendre

L’enquête Vie quotidienne et santé (VQS), menée par la Drees en 2014, est une enquête nationale qui permet de décrire pour la première fois, au niveau départemental, la diversité des états fonctionnels des personnes âgées. Elle a été menée auprès de 170 000 personnes vivant à domicile en France entière. Elle fait partie du dispositif CARE « Capacités, Aides et Ressources ».

Les indicateurs de santé et d’état fonctionnel retenus sont :

- État de santé perçu : « Comment est votre état de santé en général ? ». Cet indicateur fait partie du mini-modèle européen développé par Eurostat pour disposer d’indicateurs de santé comparables entre pays.

- Les problèmes fonctionnels regroupent les difficultés déclarées d’ordres sensoriel (vue, audition), moteur (monter un étage d’escalier, se pencher ou ramasser un objet, etc.) et cognitif (concentration, souvenir, compréhension, etc.). Les analyses sont réalisées sur les difficultés de niveau sévère (« beaucoup » et « ne peut pas du tout ») pour identifier les individus exposés à des difficultés pour réaliser des activités.

- Limitation globale d’activité : « Êtes-vous limité, depuis au moins 6 mois, à cause d’un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ? ». Cet indicateur fait partie du mini-module européen.

- Le niveau de dépendance est approché par un « score d’autonomie VQS » établi par la Drees. Plus une personne âgée déclare de difficultés sévères sur des problèmes fonctionnels ou pour la réalisation d’activités, plus le score d’autonomie est élevé. La Drees considère comme dépendante toute personne âgée dont le score est supérieur ou égal à 40 (seuil défini avec la répartition des groupes iso-ressources, GIR).

- Allocation personnalisée d’autonomie (APA) : « Avez-vous l’allocation personnalisée d’autonomie ? ». Cet indicateur déclaratif permet de repérer les personnes qui bénéficient d’une reconnaissance administrative de leur dépendance.

Le taux d’incapacité standardisé est le taux d’incapacité que l’on observerait dans une population donnée si celle-ci avait la même structure par âge qu’une population de référence. Étant donné l’ampleur des effets de l’âge sur la déclaration d’incapacité, toutes les comparaisons entre sexe ou départements sont présentées à partir des taux standardisés pour tenir compte des différences de structure d’âge. La méthode de standardisation appliquée est la méthode directe. La population de référence utilisée est celle du recensement de la population 2014 de la France métropolitaine par tranche d’âge décennale, la dernière tranche est celle des 90 ans ou plus.

Pour en savoir plus

Sagot M., Louchart Ph., Laborde C., « Ouvrir dans un nouvel ongletImpact du vieillissement sur le recours à l’APA en Île-de-France - Enjeux départementaux à l’horizon 2040 », Observatoire régional de santé Île-de-France, juillet 2017.

Brunel M., Carrère A., « Ouvrir dans un nouvel ongletIncapacités et perte d’autonomie des personnes âgées en France : une évolution favorable entre 2007 et 2014 - Premiers résultats de l’enquête Vie quotidienne et santé 2014 », Les dossiers de la Drees n° 13, mars 2017.

Laborde C., Grudzien C., « Ouvrir dans un nouvel ongletVieillir chez soi, enjeux de santé dans l’adaptation des logements », Observatoire régional de santé Île-de- France, juillet 2016.