Qualité de vie en Limousin : des enjeux diversifiés dans les territoires de projet

Qualité de vie en Limousin : des enjeux diversifiés dans les territoires de projet

Résider à Limoges, Brive-la-Gaillarde ou Guéret, sur le plateau de Millevaches, dans le nord du Limousin ou le sud corrézien ne prédispose pas à la même qualité de vie. Revenus, éducation ou santé des individus, offres d'emploi ou de services et environnement naturel des territoires sont quelques-unes des dimensions qui se conjuguent pour dessiner des géographies particulières de la qualité de vie où les aspects favorables et défavorables se côtoient.

- Revenus, logement et marché du travail, trois dimensions de la qualité de vie plutôt favorables aux territoires les plus urbains

- Des niveaux d'éducation plus favorables autour de Limoges

- Emploi et qualité de vie : un contexte favorable dans le pays de l'Aurence, de l'Occitane et des Monts d'Ambazac

- Des conditions de logement parfois dégradées en Creuse

- Des relations sociales plus difficiles au coeur des villes

- Une amélioration quasi générale de la qualité de vie et des trajectoires territoriales convergentes

- En Limousin, des atouts à conforter, des points faibles à améliorer

- Territoires de projet et politiques publiques

Enjeu a priori individuel, la qualité de vie est aujourd'hui une préoccupation de plus en plus intégrée aux réflexions des pouvoirs publics, et ce à toutes les échelles territoriales. Le contexte des défis environnementaux et climatiques posés à l'humanité n'y est pas étranger. En Limousin, la Région a ainsi mis en œuvre une politique territoriale intégrant des problématiques liées à la qualité de vie. Ses interventions portent sur des territoires de projet dont les plus étendus sont organisés entre plusieurs intercommunalités (encadré).

La manière d'apprécier la qualité de vie, dans toutes ses composantes et aux différentes échelles de vie des individus et de la gouvernance publique, pose des problèmes à la fois conceptuels et techniques. La mobilisation d'indicateurs territoriaux constitue une façon d'approcher un contexte et des situations globales dites « objectives ». Cela n'exclut pas d'autres approches permettant d'évaluer la qualité de vie perçue ou subjective.

Dans cette étude, la qualité de vie est appréhendée selon la première approche, au travers de nombreuses caractéristiques de la population et de son cadre de vie, de la fin des années 1990 à aujourd'hui (méthodologie). L'approche retenue distingue trois ensembles d'indicateurs permettant d'analyser la situation des territoires de projet du Limousin au regard des questions de qualité de vie.

Revenus, logement et marché du travail, trois dimensions de la qualité de vie plutôt favorables aux territoires les plus urbains

L'ensemble d'indicateurs les plus structurants s'intéresse à la fois aux capacités financières et cognitives des individus, et aux aménités physiques, économiques et naturelles des territoires. Les premières favorisent le libre-arbitre selon l'économiste Amartya Sen ; les secondes participent à l'attractivité des territoires. Ces questions sont approchées par des indicateurs relatifs aux revenus et au niveau d'éducation, à la participation citoyenne, aux conditions de logement et à l'accès aux services du quotidien, au marché du travail et à l'usage des sols. Ce premier ensemble d'indicateurs explique près de la moitié des différences de qualité de vie entre les territoires de projet du Limousin.

Les territoires organisés autour de Limoges, Brive-la-Gaillarde, Ambazac, Tulle, Saint-Junien et Saint-Yrieix-la-Perche cumulent pour cet ensemble des situations plutôt favorables. Ils recoupent pour l'essentiel les espaces les plus urbains du Limousin où la démographie est assez dynamique et la population plutôt jeune.

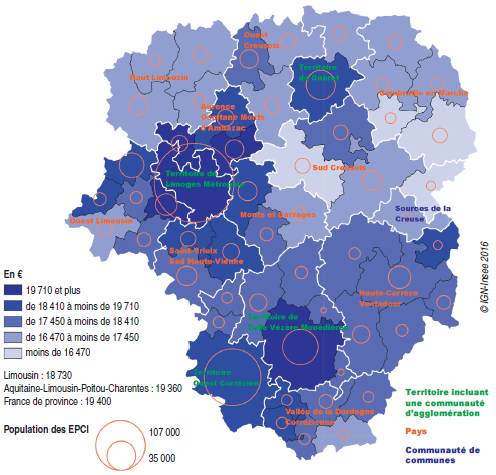

Les revenus de leurs habitants sont les plus élevés du Limousin. Le revenu net imposable moyen est ainsi supérieur de 10 % dans la communauté d'agglomération de Limoges Métropole, de 7 % dans le Territoire Ouest Corrézien et de 6 % dans le pays de l'Aurence, de l'Occitane et des Monts d'Ambazac. Le niveau de vie médian (définitions) décrit la même hiérarchie entre les territoires avec cependant des disparités atténuées par la prise en compte des prélèvements fiscaux et des prestations sociales.

graphiqueFigure_1 – Des niveaux de vie plus favorables dans les territoires les plus urbains

- Revenu disponible médian par unité de consommation, en euros

- Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2012 ; Insee, Recensement de la population 2012

Des niveaux d'éducation plus favorables autour de Limoges

Au-delà des ressources financières, considérées comme favorables à la qualité de vie en raison des biens et services marchands qu'elles permettent de se procurer, la diversité de la qualité de vie entre les territoires est aussi influencée par d'autres facteurs.

L'éducation a pour finalité l'épanouissement des individus et leur bonne intégration dans la société. À structure par âge identique, la population des territoires plutôt urbains bénéficie de niveaux d'éducation parmi les plus élevés. En particulier, dans la communauté d'agglomération de Limoges Métropole, 49 % des personnes de plus de 20 ans ont au moins le baccalauréat, six points de plus qu'en moyenne en Limousin. Cet écart est en partie lié à la surreprésentation d'emplois qualifiés sur l'agglomération de Limoges Métropole.

L'exercice du droit de vote, considéré comme l'expression de la confiance que les citoyens accordent à leurs institutions, est en général plus fréquent sur ces territoires urbains qu'ailleurs. Ainsi, le taux de participation au premier tour des élections présidentielles de 2012 atteint 87 % dans le territoire de Tulle Vézère-Monédières et dans celui de la Vallée de la Dordogne Corrézienne, soit un niveau supérieur de trois points à la moyenne du Limousin.

Les équipements, commerces et services du quotidien tels que l'école primaire, la boulangerie ou le bureau de poste sont logiquement très présents dans ces territoires urbains (définitions). Y accéder rapidement contribue à satisfaire les besoins élémentaires des populations sans compromettre d'autres activités. La quasi-totalité de la population résidant dans la communauté d'agglomération de Limoges Métropole accède en moins de sept minutes en moyenne au panier des équipements de proximité retenus. Cette proportion est également élevée pour les habitants du Territoire Ouest Corrézien où elle atteint 94 %, soit six points de plus qu'en moyenne.

Emploi et qualité de vie : un contexte favorable dans le pays de l'Aurence, de l'Occitane et des Monts d'Ambazac

Disposer d'un emploi est en général plus fréquent dans les espaces les plus urbanisés. Pour les actifs, occuper un emploi, a fortiori pérenne, est un facteur jouant positivement sur la qualité de vie grâce à la rémunération obtenue, au lien social et à l'épanouissement individuel permis. La population âgée de 25 à 54 ans résidant dans le pays de l'Aurence, de l'Occitane et des Monts d'Ambazac bénéficie à la fois d'un taux d'emploi élevé et d'une part importante d'emplois publics et d'emplois privés sous contrat à durée indéterminée, respectivement 87 % et 89 %, soit cinq et trois points de plus que dans l'ensemble du Limousin. Néanmoins, le caractère urbain d'un territoire ne s'accompagne pas toujours d'un taux d'emploi parmi les plus importants. Il est ainsi plus faible dans la communauté d'agglomération de Limoges Métropole où la part de la population se déclarant sans emploi, en particulier depuis plus d'un an, est plus élevée.

À l'inverse, une exposition plus forte au risque du chômage s'observe dans certains territoires parmi les plus ruraux du Limousin. La part des personnes se déclarant sans emploi dépasse ainsi 13 % de la population active de 15 à 64 ans dans le pays du Sud Creusois et 49 % d'entre eux le sont depuis plus d'un an, soit respectivement deux et cinq points de plus qu'en Limousin.

Des conditions de logement parfois dégradées en Creuse

Les difficultés liées au confort des logements sont les plus prégnantes en Creuse, excepté dans le territoire de Guéret. La part de la population vivant dans un logement sans salle de bain est la plus élevée dans la communauté de communes des Sources de la Creuse et dans le pays du Sud Creusois, respectivement 8 % et 5 %, contre 3 % en Limousin.

Dans les territoires ruraux, ces éléments peu favorables à la qualité de vie se conjuguent avec des emplois précaires et des situations de pauvreté plus fréquentes, alors que la population y est relativement plus âgée. Néanmoins, ces territoires disposent d'un meilleur environnement naturel. La pression des activités humaines y est moindre et les sources de pollution peu nombreuses. L'artificialisation ne dépasse pas 1 % des sols dans le pays du Sud Creusois et dans la communauté de communes des Sources de la Creuse alors qu'elle approche 18 % dans la communauté d'agglomération de Limoges Métropole.

Des relations sociales plus difficiles au coeur des villes

Un deuxième ensemble d'indicateurs structurants se réfère aux capacités relationnelles des individus, soit au sein de la famille, soit à l'extérieur. Ces capacités favorisent le vivre ensemble et apportent soutien et entraide en cas de besoin. Mais dans les sociétés modernes, leur développement est parfois contrarié par l'évolution des modes de vie et la montée des individualismes. Passer du temps dans les transports pour se rendre à son travail peut ainsi empiéter sur les moments que chaque actif peut consacrer à sa vie personnelle et familiale. De même, un parent sans conjoint assumant les responsabilités familiales au quotidien a une propension plus importante à cumuler des difficultés économiques et sociales. Enfin, aux âges avancés, la mise en danger des personnes vivant seules augmente lorsque l'autonomie diminue.

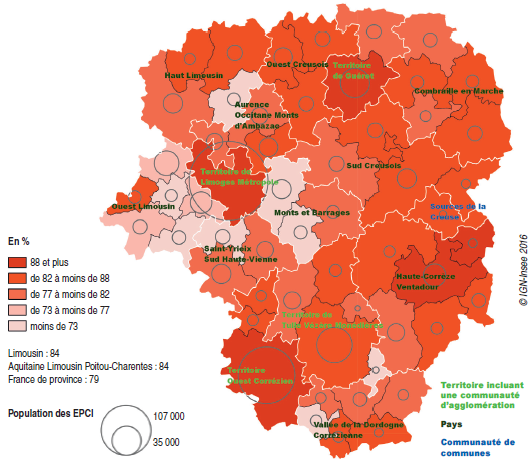

graphiqueFigure_2 – Des déplacements plus longs pour les actifs résidant en périphérie des pôles d'emploi

- Part des actifs occupés résidant à 30 minutes ou moins de leur emploi, en %

- Sources : Insee, Recensements de la population 2011 et 2012, exploitation principale au lieu de résidence, distancier Métric

Ces phénomènes se combinent pour interférer sur la qualité de vie dans les territoires, parfois de manière opposée. Les territoires avec un pôle d'emploi important offrent à leurs habitants la proximité des lieux de résidence et de travail. En revanche, certains comptent davantage de familles en difficultés sociales notamment en raison d'un parc de logements locatifs plus présent. Sur le territoire de Guéret, 89 % des actifs occupés travaillent à moins de 30 minutes de leur résidence, soit cinq points de plus qu'en moyenne. Mais 45 % des personnes de plus de 75 ans y vivent seules (trois points de plus) et 15 % des familles sont monoparentales (deux points de plus). Dans le pays Monts et Barrages, la situation est inverse. En particulier, les trajets domicile-travail sont plus longs et dépassent 30 minutes pour un tiers des actifs, ce qui peut être préjudiciable à la qualité de vie des navetteurs.

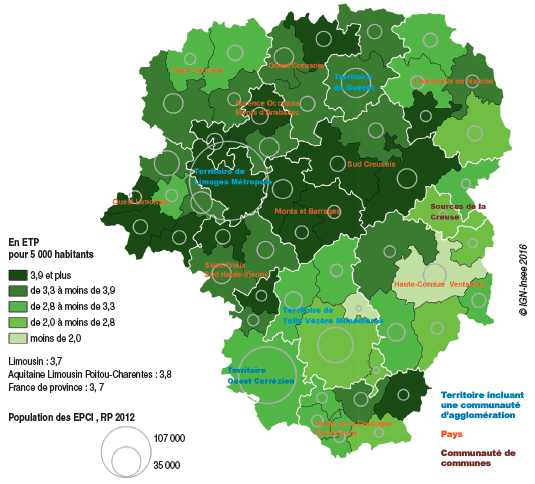

Le troisième ensemble d'indicateurs structurants concerne les différences d'accessibilité aux services de la santé. Il oppose essentiellement la communauté d'agglomération de Limoges Métropole, plus favorisée, et le pays de Haute-Corrèze Ventadour où les difficultés d'accès sont plus importantes. Selon l'indicateur d'accessibilité potentielle (définitions), la densité de médecins généralistes libéraux est deux fois plus importante autour de Limoges qu'en Haute-Corrèze, alors même que ce territoire attire, en proportion, plus de personnes de plus de 65 ans.

graphiqueFigure_3 – Des services de santé moins accessibles le long de l’axe Tulle-Ussel

- Accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes libéraux, en nombre de médecins en équivalent temps plein (ETP) pour 5 000 habitants

- Sources : Insee, Recensements de la population 2008 et 2011 ; Drees, SNIIR-AM, CNAM-TS 2010

Une amélioration quasi générale de la qualité de vie et des trajectoires territoriales convergentes

Les indicateurs de la qualité de vie et les différences territoriales qu'ils illustrent évoluent dans le temps. L'évolution des indicateurs du premier ensemble structurant montre une amélioration générale de la qualité de vie dans les territoires de projet étudiés au cours de la décennie. La part des diplômés ayant au moins le baccalauréat et la participation électorale progressent tandis que l'importance relative du chômage de longue durée et des situations d'inconfort des logements diminue. De plus, et selon leur situation initiale au regard de ces indicateurs structurants, les territoires ont des trajectoires convergentes au bénéfice d'une réduction des disparités. Autrement dit, l'amélioration de la qualité de vie est d'autant plus forte sur un territoire que sa situation initiale était moins favorable.

En revanche, dans le domaine des relations sociales, les indicateurs de qualité de vie se dégradent partout et les différences territoriales restent comparables.

En Limousin, des atouts à conforter, des points faibles à améliorer

Par rapport à la province, le Limousin apparaît plutôt bien positionné sur les indicateurs de qualité de vie étudiés. Le territoire se situe généralement dans la moyenne, et même au-dessus pour un quart de ces indicateurs. Les inégalités entre les femmes et les hommes y sont en moyenne moins prégnantes, les lieux de résidence et d'emploi plus proches, les surfaces artificialisées moins étendues, la participation aux élections plus forte, la pratique sportive plus fréquente et les emplois plus stables.

Néanmoins, quelques faiblesses handicapent la qualité de vie en Limousin. L'accès aux services de la vie courante y est en moyenne plus difficile (définitions), les salaires et les autres revenus imposables plus faibles, l'usage des transports en commun moins fréquent. En évolution, certains points faibles régionaux se sont renforcés : l'accès aux services de la gamme intermédiaire s'est davantage dégradé et les écarts relatifs de salaires se sont creusés.

Ces constats et leur analyse fine à l'échelle des territoires de projet dessinent des enjeux et axes d'action autour des problématiques liées à la qualité de vie, tant pour conforter les situations acquises que pour améliorer les faiblesses persistantes. Ces questions s'inscrivent désormais dans un contexte élargi d'organisation des politiques territoriales à l'échelle de la nouvelle région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

Territoires de projet et politiques publiques

Dans le cadre de sa contribution à la stratégie Europe 2020, la Région a élaboré un programme opérationnel dont le suivi s'appuiera notamment sur un outil de pilotage construit autour des problématiques de la qualité de vie. Cet objectif d'amélioration des conditions de vie des habitants fait écho à la mise en œuvre d'un nouveau cycle de politiques territoriales contractuelles sur la période 2015-2020. Depuis le début des années 2000, la Région a initié en Limousin une politique publique de proximité dite « territoriale », au titre de sa compétence en aménagement du territoire. Le cadre d'intervention poursuit l'objectif d'un développement local équilibré sur toute la région par le soutien de tout projet, public ou privé, concourant à faciliter le quotidien de la population et à renforcer l'attractivité des territoires.

Cette politique donne lieu à un dispositif de contractualisation qui est la traduction concrète des projets à réaliser sur une durée précise en contrepartie d'un accompagnement financier et dans le cadre d'une stratégie territoriale. Ces contrats sont conclus avec des territoires de projet où une certaine cohésion et unité prévalent dans l'objectif d'un développement commun.

Les territoires de projet regroupent, soit plusieurs communautés de communes et sont appelés communément « pays » (y compris le pôle d'équilibre territorial et rural Monts et Barrages), soit une communauté d'agglomération et une ou plusieurs communautés de communes. Enfin, la communauté d'agglomération de Limoges Métropole fait l'objet d'une contractualisation spécifique.

La communauté de communes des Sources de la Creuse appartient au territoire de projet spécifique du PNR de Millevaches. Néanmoins, pour l'étude, ce territoire est isolé pour décrire l'ensemble limousin. Au total, quinze territoires constituent la maille d'analyse retenue : quatre sont localisés en Corrèze, cinq en Creuse et six en Haute-Vienne.

Pour comprendre

Dans le prolongement des recommandations du rapport Stiglitz, l'Insee s'est engagé dans la territorialisation de la qualité de vie à partir d'un ensemble d'indicateurs permettant d'en approcher les différentes dimensions de manière objective. Ces indicateurs décrivent la qualité de vie actuelle et sa trajectoire au cours de la décennie écoulée à des échelles supra communales selon 13 dimensions, telles que l'accès aux services, le niveau d'éducation, l'emploi, l'environnement, l'équilibre travail-vie privée, les conditions de logement, les relations sociales, les revenus, la santé ou la vie citoyenne (voir Insee Première n°1519 ). Pour conserver le caractère multidimensionnel de la qualité de vie, une analyse en composantes principales a été mise en oeuvre. Elle permet de mettre en évidence des variables latentes, issues de la combinaison des indicateurs initiaux, et d'identifier les principales différences territoriales sans résumer l'analyse à une hiérarchie territoriale univoque de la qualité de vie. Elle autorise l'usage de données datées pour mieux comprendre les trajectoires et de données exogènes pour apporter un éclairage complémentaire aux indicateurs de la qualité de vie.

Définitions

Le niveau de vie médian est le revenu disponible par unité de consommation qui partage la population en deux. Le revenu disponible comprend les revenus et les prestations sociales. Il est net des impôts directs.

Les équipements, commerces et services du quotidien regroupent un panier de 21 équipements de la gamme de proximité définie à partir de la Base permanente des équipements 2013. Les services de la vie courante sont ceux du quotidien auxquels on ajoute 11 équipements de la gamme intermédiaire.

L'accessibilité potentielle localisée est un indicateur de densité médicale. Il prend en compte le niveau d'activité des médecins généralistes libéraux, les taux de recours par âge de la population et l'offre et la demande de soins des communes environnantes de manière décroissante avec la distance.

Pour en savoir plus

Moreau G., Pagès A., « À la recherche de la qualité de vie en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes », Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes n° 26 - juin 2016

Reynard R., Vialette P., « Une approche de la qualité de vie dans les territoires », Insee Première n° 1519, octobre 2014

« Ouvrir dans un nouvel ongletQualité de vie, habitants, territoires », Rapport de l'Observatoire des territoires, CGET, mai 2015