Cinq zones d’emploi gagnantes au jeu des navettes domicile-travail

Cinq zones d’emploi gagnantes au jeu des navettes domicile-travail

L’accueil des navetteurs peut s’avérer bénéfique sur le niveau de vie des habitants d’un territoire, en attirant des actifs travaillant ailleurs et relativement bien rémunérés. Cette attractivité profite à cinq zones d’emploi de la région, en particulier les territoires de Flandre - Lys ou du sud de l’Oise, qui accueillent des actifs mieux rémunérés que ceux qui partent. En revanche, d’autres territoires, comme ceux du bassin minier, voient s’échapper leurs actifs les mieux rémunérés. En Nord-Pas-de-Calais-Picardie, plus de 17 milliards d’euros entrent ainsi sur les différentes zones d’emploi de la région par le biais des navetteurs alors que 28 milliards sont stables. Les échanges sont nombreux depuis et vers la zone d’emploi de Lille, mais aussi l’Île-de-France, impactant positivement ou non les revenus des habitants des différentes zones d’emploi limitrophes. Les autres territoires fonctionnent quant à eux de manière plus autonome avec moins d’entrées et de sorties d’actifs. À Amiens et Dunkerque, le niveau de vie des habitants dépend ainsi en partie des salaires offerts par les entreprises situées dans ces zones d’emploi.

- Les navettes domicile-travail profitent à cinq zones d’emploi

- Impact moins favorable des navettes dans le bassin minier

- Paris et Lille polarisent les flux de masse salariale

- Les zones d’emploi de la région apparaissent globalement ouvertes

- Certains territoires fonctionnent de manière plus autonome

- L’attractivité de la région

- Les différents concepts de masses salariales : l’exemple sur la zone d’emploi de Lille

En 2012, 2,3 millions d’actifs résident en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Plus de 720 000 travaillent en dehors de la zone d’emploi où ils vivent. Capter le salaire de ces actifs « mobiles » peut s’avérer bénéfique pour le niveau de vie d’un territoire, notamment lorsqu’ils sont mieux rémunérés. Ces masses salariales ainsi captées expliquent en partie les disparités de niveau de vie d’une zone d’emploi à l’autre au sein de la région.

Les navettes domicile-travail profitent à cinq zones d’emploi

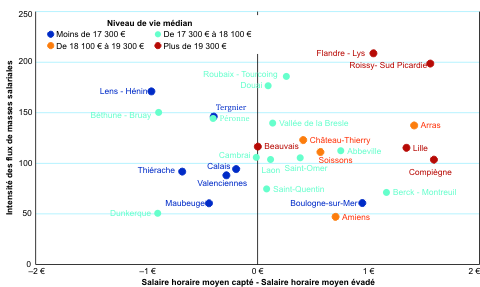

Au jeu des navettes domicile-travail, cinq zones d’emploi (figure 1) sortent gagnantes au niveau régional : Flandre - Lys, Roissy - Sud Picardie, et dans une moindre mesure Arras, Lille et Compiègne. Dans ces territoires, la moitié des habitants ont un niveau de vie supérieur à 19 000 €, soit 1 000 euros de plus que la moyenne régionale. Les actifs « mobiles » qui vivent dans ces zones d’emploi perçoivent un salaire plus élevé que leurs homologues qui font le trajet inverse : 15,20 € en moyenne par heure contre 13,90 €. Leurs salaires sont par ailleurs plus élevés que ceux qui vivent et travaillent dans la zone d’emploi. C’est dans la zone d’emploi de Roissy - Sud Picardie que ces actifs « mobiles » touchent le salaire horaire le plus élevé de la région.

graphique1 – Répartition des zones d’emploi selon l’intensité des flux de masses salariales et l’écart de salaire entre les entrées et sorties d’actifs du territoire

- Note de lecture : la zone de Flandre – Lys, à droite du graphique, est un territoire où l’écart de salaire capté et évadé est positif, signifiant que les habitants de cette zone d’emploi, allant travailler en dehors, ont des salaires plus élevés que les personnes habitant ailleurs et venant y travailler. Ce territoire, en haut du graphique, est également le lieu de nombreux échanges de navetteurs et donc de salaires avec les territoires voisins. Le niveau de vie des habitants de cette zone y est supérieur à 19 300 €.

- Source : Insee, Dads 2012.

Impact moins favorable des navettes dans le bassin minier

La situation est moins favorable dans les zones d’emploi du bassin minier : Lens - Hénin, Tergnier, ou encore Béthune - Bruay et Péronne. Même si ces territoires captent davantage de masses salariales qu’ils n’en perdent, les navetteurs venant y travailler et ceux faisant le chemin inverse sont relativement différents. En effet, les actifs qui résident dans ces territoires et travaillent en dehors ont des salaires horaires plus faibles que ceux effectuant le trajet dans l’autre sens : 12,70 € en moyenne de l’heure contre 13,50 €. Les écarts, particulièrement marqués dans les zones de Lens - Hénin et Béthune - Bruay, mettent en lumière le manque d’attractivité résidentielle dont souffrent ces territoires notamment vis-à-vis des actifs les plus qualifiés qui viennent y travailler mais préfèrent habiter en dehors. Au jeu des mobilités, ces territoires, situés en périphérie des gros centres d’emplois, abritent des populations ayant des revenus plus faibles que la moyenne régionale.

Paris et Lille polarisent les flux de masse salariale

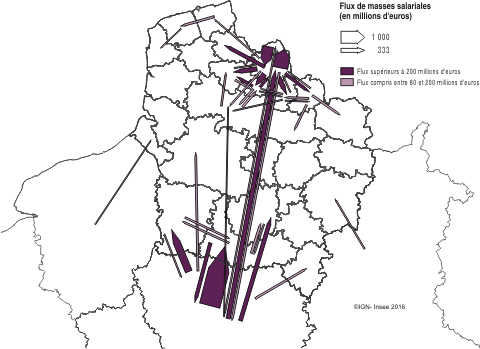

Plus de 17 milliards d’euros de salaires entrent chaque année dans les différentes zones d’emploi de la région par le biais des navetteurs alors que 28 milliards sont « stables ». Ces flux de masses salariales sont principalement orientés vers et depuis deux territoires : la région parisienne et la zone d’emploi de Lille (figure 2).

graphique2 – Flux de masses salariales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie (supérieurs à 80 millions d’euros)

- Note de lecture : la zone de Béthune - Bruay capte 350 millions d’euros de la zone d’emploi de Lille via les navetteurs qui résident dans ce territoire et travaillent sur Lille. Inversement, la zone de Lille capte 100 millions d’euros de la zone d’emploi de Béthune - Bruay.

- Source : Insee, Dads 2012.

161 milliards d’euros de masses salariales sont générées par les entreprises situées en région parisienne, soit 30 % du montant national. Avec 4 milliards d’euros captés par le biais de ses navetteurs, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie est la région la plus fortement connectée à l’Île-de-France. Près de la moitié de ces masses salariales est perçue par la zone d’emploi de Roissy - Sud Picardie. 80 % des salaires captés dans ce territoire proviennent des actifs travaillant en Île-de-France. Avec 600 millions d’euros, la zone d’emploi de Beauvais arrive loin derrière. En dehors de ces territoires limitrophes à la région parisienne, la zone d’emploi de Lille perçoit 345 millions d’euros via les navetteurs travaillant en Île-de-France.

Les échanges entre la zone d’emploi de Lille et les territoires voisins sont nombreux : près de quatre milliards d’euros sortent de la zone de Lille et plus de 2 milliards d’euros y entrent, par le biais des navetteurs. La zone d’emploi de Roubaix - Tourcoing est fortement connectée à celle de Lille : 80 % des masses salariales sortantes de ce territoire sont le fruit du travail d’actifs habitant la zone d’emploi de Lille. Inversement, la zone de Roubaix - Tourcoing capte 30 % des masses salariales sortantes de la zone de Lille. Ces très fortes relations entre ces deux zones d’emploi s’expliquent en partie par la présence d’infrastructures de transports collectifs bien développée au sein de la Métropole européenne de Lille. De la même façon, les zones d’emploi de Lens - Hénin, Douai et Béthune - Bruay profitent des masses salariales générées sur la zone de Lille, captant chacune plus de 10 % des salaires sortants de ce territoire.

Les flux de masses salariales entre les autres zones d'emploi au sein de la région restent moins importants. Ils sont particulièrement peu développés entre les deux anciennes régions. Sur la zone d'emploi très étendue d'Amiens, les actifs ont plutôt tendance à ne pas se déplacer en dehors pour aller travailler. Ceux qui le font travaillent essentiellement dans les zones d’emploi de Paris, Beauvais ou Péronne. Sur Arras, les échanges s'opèrent davantage avec les zones d'emploi de Lens - Hénin, de Béthune - Bruay, de Lille et de Douai. Les mouvements d'actifs des deux anciennes régions restent finalement orientés vers le nord pour l'une et vers la région Île-de-France pour l'autre.

Les zones d’emploi de la région apparaissent globalement ouvertes

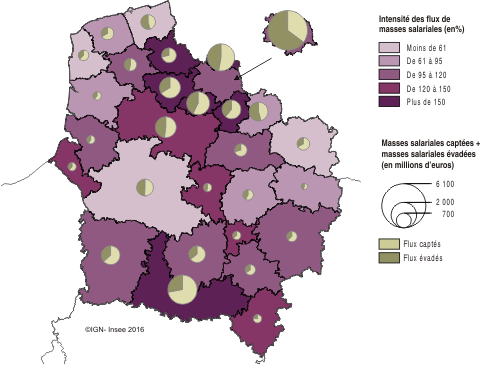

L’intensité des flux mesure l’importance de la circulation des masses salariales entrantes et sortantes d’un territoire via les navetteurs par rapport aux masses salariales « stables ». Elle est en moyenne 1,5 fois plus élevée dans les zones d’emploi de la région (figure 3) qu’au niveau national. Elle traduit ainsi une plus grande ouverture de ces territoires, sans compter les échanges transfrontaliers qui s’opèrent au nord de la région. Cette spécificité s’explique par la configuration particulière du système productif régional, en effet les pôles d’emploi sont relativement proches les uns des autres et bien reliés, notamment autour de Lille.

Du fait de la forte polarisation de Lille et Paris, les zones d’emplois qui leur sont limitrophes apparaissent comme les territoires les plus ouverts de la région. On retrouve les zones de Roissy - Sud Picardie, Flandre - Lys, Roubaix - Tourcoing et la partie ouest de l’ancien bassin minier. Les masses salariales qui circulent dans ces territoires sont très nettement supérieures aux masses salariales « stables ». D’autres territoires apparaissent également relativement ouverts : les zones d’emploi d’Arras, Péronne, Tergnier, Château-Thierry ou Vallée de la Bresle. Sur Arras et Péronne, les flux sont équilibrés, les masses salariales sortantes étant équivalentes à celles qui entrent.

graphique3 – Intensité des flux de masses salariales

- Note de lecture: dans la zone d'emploi de Roissy - Sud Picardie, les flux sont particulièrement intenses. Les masses salariales circulant sur le territoire sont deux fois plus élevées que les masses dites «stables». Elles représentent 3 milliards d'euros ; les trois quarts de ces flux étant captés via les navetteurs résidant dans cette zone.

- Source : Insee, DADS 2012.

Certains territoires fonctionnent de manière plus autonome

L’ouverture des territoires de la région reste toutefois moins prononcée dans certaines zones d’emploi. Ainsi, sur Amiens et Dunkerque, les masses salariales circulantes sont deux fois moins élevées que celles qui ne bougent pas. Ces territoires ont un fonctionnement plus « autonome ». À Amiens, cela s’explique par la très grande taille de la zone d’emploi par rapport à celles situées autour de Lille. À une échelle plus fine, de nombreux flux de salaires sont tout de même à l’œuvre au sein de cette zone d’emploi en particulier au nord et au sud de la communauté urbaine d’Amiens vers des territoires plus périurbains (Pour en savoir plus). À Dunkerque, il s’agit plutôt de la proximité de la Belgique et de la façade littorale qui explique cette faible ouverture vis-à-vis des autres zones d’emploi de la région.

Dans ces territoires, le niveau de vie repose principalement sur le salaire des personnes qui y vivent et y travaillent. À Dunkerque ou Amiens, il est relativement élevé, car le salaire horaire des actifs qui résident et travaillent dans ces zones d’emploi est supérieur à la moyenne régionale. À l’inverse, sur les zones de Maubeuge, Boulogne-sur-Mer ou encore Thiérache, les niveaux de vie sont parmi les plus faibles de la région. Sur ces zones d’emploi ayant également un fonctionnement « autonome », ce sont avant tout les difficultés face au marché de l’emploi qui expliquent cette situation.

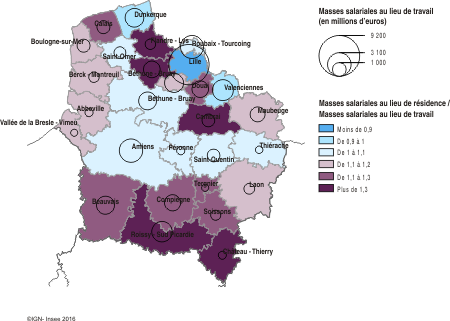

L’attractivité de la région

En 2012, les entreprises et administrations implantées en Nord-Pas-de-Calais-Picardie ont distribué une masse salariale de 42 milliards d’euros à leurs 2,1 millions de salariés (définitions). Parallèlement, les 2,3 millions de salariés vivant dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie se sont partagés une masse salariale de 45 milliards d’euros. Par le jeu des navettes domicile-travail, la masse salariale à disposition des habitants de la région dépasse donc de 3 milliards la masse salariale distribuée par son économie. Cet excédent fait que la région capte plus de salaires versés par des entreprises situées en dehors que l'inverse. En effet, 154 000 actifs quittent le Nord-Pas-de-Calais-Picardie pour se rendre sur leur lieu de travail tandis que 40 000 font le chemin inverse. Une bonne partie de ces mouvements se fait avec le sud de l’Oise où réside un grand nombre de salariés travaillant en Île-de-France. Les deux autres principales régions d’échanges de navetteurs et par conséquent de transferts de masses salariales sont la Haute-Normandie et la Champagne-Ardenne. Localement, ces régions offrent aux actifs limitrophes des débouchés professionnels qui font défaut dans leurs zones d'emploi.

Au sein de la région, trois zones d’emplois génèrent plus de masses salariales qu’elles n’en détiennent : Lille, et, dans une moindre mesure, Valenciennes et Dunkerque. La plupart des autres zones d'emploi apparaissent plutôt résidentielles, générant moins de masses salariales qu’elles n’en détiennent. C'est le cas notamment dans les zones de Flandre - Lys, Roissy - Sud Picardie et Château-Thierry ; Amiens et Arras se trouvant dans une situation globalement équilibrée.

graphique – Masses salariales dans les zones d’emploi de Nord-Pas-de-Calais-Picardie

- Note de lecture : les entreprises situées dans la zone d’emploi de Beauvais génèrent une masse salariale de 1,8 milliard d’euros. Les masses salariales détenues par les résidents sont 1,3 fois supérieures aux masses salariales créées dans la zone, traduisant le caractère plutôt résidentiel de ce territoire.

- Source : Insee, DADS 2012.

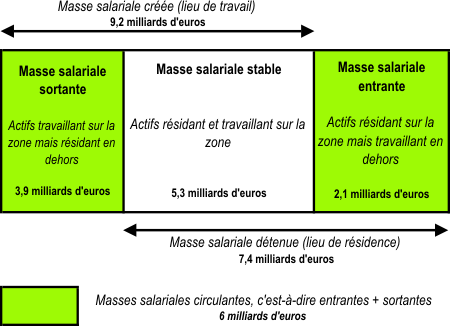

Les différents concepts de masses salariales : l’exemple sur la zone d’emploi de Lille

La masse salariale est le cumul des rémunérations nettes des salariés. Les rémunérations correspondent aux salaires et primes des salariés au cours de l’année d’exercice.

Les masses salariales stables correspondent aux masses salariales produites par ceux qui résident et travaillent sur le territoire. Les fuites de masses salariales vers l’extérieur, appelées masses salariales sortantes , correspondent aux masses salariales produites par ceux qui travaillent sur le territoire mais qui résident à l’extérieur. Enfin, les masses salariales entrantes sont liées aux actifs qui résident sur le territoire tout en travaillant hors de celui-ci.

La masse salariale créée correspond à la masse salariale au lieu de travail.

La masse salariale détenue correspond à la masse salariale au lieu de résidence.

Les masses salariales circulantes sont la somme des masses salariales entrantes et des masses salariales sortantes.

L’intensité des flux de masses salariales est le rapport entre les masses salariales circulantes et les masses salariales stables sur le territoire.

graphique – Les différents concepts de masses salariales pour la zone d'emploi de Lille

- Source : Insee, DADS 2012.

Définitions

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d’un même ménage. Il comprend les revenus d'activité (nets des cotisations sociales), les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs. Pour comparer les revenus des ménages de taille ou de composition différente, on utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l’aide d’une échelle d’équivalence. L’échelle actuellement la plus utilisée retient la pondération suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

Pour en savoir plus

« Richesses des territoires : des fonctionnements similaires de part et d’autre de l’ancienne frontière régionale », Insee Analyses Nord-Pas-de-Calais-Picardie n° 15, mai 2016.

« La richesse des territoires en Nord-Pas-de-Calais-Picardie », Insee Dossier Nord-Pas-de-Calais-Picardie, juillet 2016.