L’accès aux services, une question de densité des territoires

L’accès aux services, une question de densité des territoires

En France métropolitaine, un habitant sur deux accède en moins de 4 minutes, par voie routière, aux principaux services de la vie courante. Entre les communes les plus « denses » et les moins « denses », selon une approche fine de la répartition de la population, les temps d’accès vont du simple au triple. Dans certaines régions, plus d’un habitant sur quatre vit à plus de 7 minutes des services de la vie courante.

Le trajet peut être plus long à cause du relief ou en raison de la grande dispersion de la population. Les personnes résidant dans un pôle urbain accèdent le plus rapidement aux services. C’est moins le cas dans les couronnes périurbaines de ces pôles, mais c’est au-delà de la limite périurbaine que les temps d’accès sont les plus longs.

- Un habitant sur deux accède aux services de la vie courante en moins de 4 minutes

- Des temps d’accès d’autant plus élevés que les communes sont peu « denses »

- Dans certaines régions, plus d’un quart de la population est éloignée des services de la vie courante

- L’accès aux services de la vie courante est le plus rapide dans les pôles urbains

- Les disparités entre territoires augmentent lorsque l’on monte en gamme de services

- Aller au-delà des temps d’accès

- Les politiques publiques en faveur de l’égalité d’accès aux services

- Calcul des temps d’accès aux équipements et services

- Des paniers de services et d’équipement de la vie de tous les jours

- Une typologie des communes selon leur degré de « densité »

Un habitant sur deux accède aux services de la vie courante en moins de 4 minutes

Les conditions d’accès des habitants aux services de proximité constituent un enjeu des politiques territoriales (encadré 1). L’accessibilité des services est fonction de plusieurs facteurs : information sur leur existence et leurs conditions d’utilisation, distance, coût, disponibilité (horaires, délai d’attente…). Ces facteurs n’ont pas la même importance selon les services et selon les territoires.

Cette étude aborde la question des temps de trajet, critère prépondérant de l’accessibilité des services dans les espaces de faible densité de population. Dans chaque commune sont estimés des temps d’accès (encadré 2 ; sources) à un panier d’équipements ou de services considérés comme essentiels dans la vie courante. Ce « panier de la vie courante » regroupe à la fois des commerces (boulangeries, supermarchés…), des établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées), des services de soins de première nécessité, des services pour les personnes âgées ou les jeunes enfants (encadré 3). Le temps d’accès à un service du panier est le temps théorique de trajet par la route vers celui qui est le plus proche (encadré 2 ; sources). Le temps d’accès au panier est la moyenne de ces temps pour l’ensemble des services du panier.

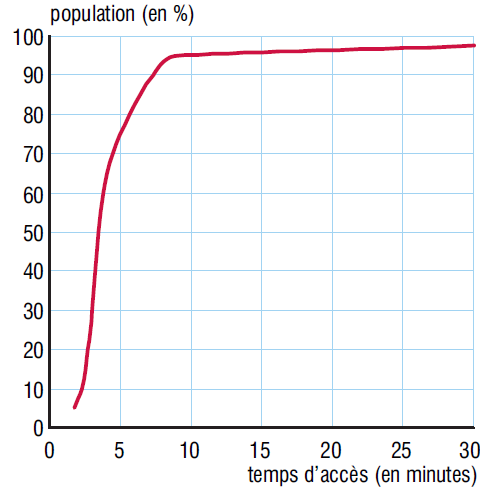

En France métropolitaine, la moitié de la population, vivant dans 3 000 communes, accède à chacun des équipements du « panier de la vie courante » en moins de 4 minutes. Les 5 % les plus éloignés, résidant dans 13 000 communes, parcourent un trajet d’au moins 9 minutes (figure 1).

graphiqueFigure 1 – Distribution des temps d’accès communaux aux principaux services de la vie courante

- Lecture : 95 % des habitants vivent à moins de 9 minutes des principaux services de la vie courante.

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, BPE 2013, distancier Métric.

Des temps d’accès d’autant plus élevés que les communes sont peu « denses »

Les temps d’accès aux services dépendent fortement de la densité de population des communes. Celle-ci est appréhendée ici à un niveau très fin : au-delà du nombre d’habitants au km², la commune est considérée comme plus ou moins dense selon que sa population est disséminée ou concentrée (encadré 4). On considère ainsi quatre catégories de communes, des plus denses aux moins denses : « densément peuplées », « de densité intermédiaire », « peu denses » et « très peu denses ».

Dans les deux premières catégories de communes, un habitant sur deux accède aux principaux services de la vie courante en moins de 3,5 minutes (figure 2). Dans ces communes bien dotées en services, les habitants n’ont pas de difficulté d’accès lorsque l’on considère les seuls temps par la route.

En revanche, le temps d’accès médian double dans les territoires peu denses (6 minutes) et fait plus que tripler dans les communes très peu denses (10 minutes).

tableauFigure 2 – Temps médian d’accès aux principaux services de la vie courante par type de territoire

| Temps médian | |

|---|---|

| dense | 3,2 |

| densité intermédiaire | 3,1 |

| peu dense | 5,5 |

| très peu dense | 9,6 |

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, BPE 2013, distancier Métric.

graphiqueFigure 2 – Temps médian d’accès aux principaux services de la vie courante par type de territoire

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, BPE 2013, distancier Métric.

Dans certaines régions, plus d’un quart de la population est éloignée des services de la vie courante

En Île-de-France, la quasi-totalité de la population accède aux principaux services de la vie courante en moins de 7 minutes (figure 3). C’est aussi le cas des habitants des deux autres régions très urbanisées : Provence - Alpes - Côte d’Azur (95 %) et Nord - Pas-de-Calais Picardie (91 %). En revanche, seule la moitié des habitants de Corse bénéficient des mêmes conditions d’accès. Le relief et la répartition du peuplement expliquent cette desserte plus difficile.

tableauFigure 3 – Part de la population accédant aux principaux services de la vie courante en moins de 7 minutes

| Part de la population à moins de 7 minutes | |

|---|---|

| Corse | 56,4 |

| Bourgogne Franche-Comté | 74,8 |

| Centre-Val de Loire | 79,6 |

| Aquitaine Limousin Poitou-Charentes | 81,4 |

| Normandie | 82,4 |

| Alsace Champagne-Ardenne Lorraine | 84,0 |

| Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées | 84,6 |

| Auvergne Rhône-Alpes | 86,7 |

| Bretagne | 87,6 |

| Pays de la Loire | 88,2 |

| Nord - Pas-de-Calais Picardie | 90,9 |

| Provence - Alpes - Côte d'Azur | 94,7 |

| Île-de-France | 98,8 |

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, BPE 2013, distancier Métric.

graphiqueFigure 3 – Part de la population accédant aux principaux services de la vie courante en moins de 7 minutes

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, BPE 2013, distancier Métric.

Trois habitants sur quatre accèdent aux principaux services de la vie courante en moins de 7 minutes en Bourgogne Franche-Comté (75 %). Cette part atteint 80 % en Centre-Val de Loire et 85 % en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées.

Des disparités existent entre les anciennes régions, au sein des nouvelles régions, lorsque certaines sont plus urbanisées que d’autres. Ainsi, le Nord - Pas-de-Calais (97 %) se distingue nettement de la Picardie (78 %) ; l’Alsace (95 %) de la Lorraine (82 %) et de Champagne-Ardenne (73 %) ; Rhône-Alpes (89 %) de l’Auvergne (75 %).

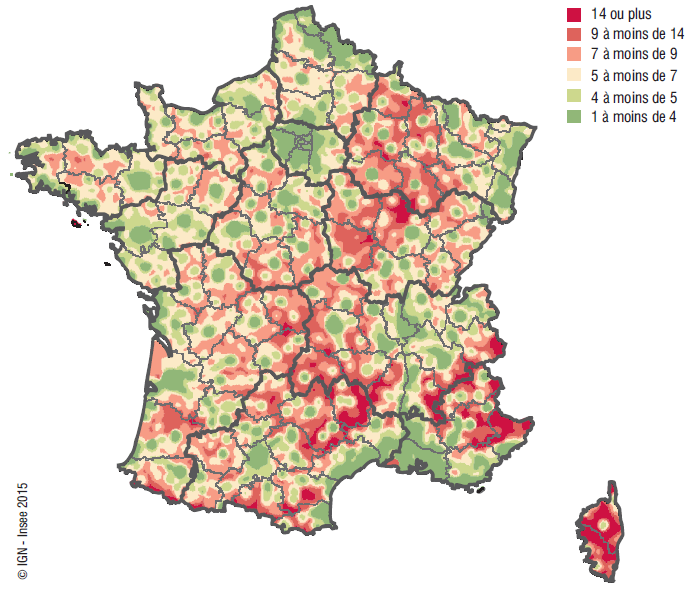

Les différences sont encore plus fortes à un niveau plus fin. La carte des temps d’accès lissés (figure 4) fait apparaître de forts contrastes entre les grands espaces urbanisés (Strasbourg - Mulhouse, Perpignan - Nice, Longwy - Nancy - Metz, Dunkerque - Lille - Maubeuge, Nantes - Rennes - Angers...) et le reste du territoire. De façon générale, dans les départements, tous les chefs-lieux sont mieux desservis que les communes périphériques. En outre, les critères géomorphologiques jouent un rôle important pour certains territoires de montagne comme les Pyrénées, le sud des Alpes ou encore les Cévennes, en accroissant les temps de trajet.

graphiqueFigure 4 – Temps d’accès médian routier aux principaux services de la vie courante (en minutes)

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, BPE 2013, distancier Métric, données lissées.

L’accès aux services de la vie courante est le plus rapide dans les pôles urbains

Dans les pôles urbains, les temps de trajet médians aux services de la vie courante avoisinent en moyenne 4 minutes (figure 5) et ce, quel que soit le degré de densité de la commune. Dans le périurbain, il en est de même pour les communes les plus denses. C’est dans les territoires les moins denses que les temps d’accès sont les plus longs : ils dépassent 10 minutes et ce, quel que soit l’éloignement au pôle urbain. Ainsi, dans les communes très peu denses des couronnes périurbaines ou isolées, le temps moyen d’accès est comparable. En revanche, dans les communes peu denses, périurbaines ou isolées, les temps de trajets médians sont bien inférieurs (6 minutes).

Cependant, toutes les communes n’entrent pas dans ce constat moyen. Ainsi, 58 % des 9 200 communes, dont le temps de trajet médian est de 10 minutes ou plus, se situent dans les couronnes des pôles urbains, les autres étant localisées dans l’espace hors de l’influence des villes. Ces communes sont en majorité de très faible densité.

C’est entre les communes très peu denses que les différences de temps d’accès sont les plus grandes, pouvant atteindre 55 minutes. Néanmoins, 27 % d’entre elles sont à moins de 10 minutes des services courants : sans être aussi bien desservies que les communes plus denses, ces communes peuvent, dans leur catégorie, être considérées comme relativement bien desservies. Elles sont présentes sur tout le territoire, sauf dans le quart sud-est de la France.

tableauFigure 5 – Temps de trajets médians d'accès aux "paniers" ordonnés selon l’éloignement au pôle urbain

| type de territoire | Temps médian d'accès au 'panier de la vie courante' | Temps médian d'accès au 'panier des parents' |

|---|---|---|

| Urbain~dense | 3,0 | 7,6 |

| Urbain~intermé-~diaire | 3,2 | 5,7 |

| Urbain~peu dense | 4,2 | 12,6 |

| Péri-~urbain~dense | 3,1 | 9,7 |

| Péri-~urbain~intermé-~diaire | 3,3 | 5,1 |

| Péri-~urbain~peu dense | 5,9 | 13,9 |

| Péri-~urbain~très peu dense | 9,3 | 18,6 |

| Isolé peu~dense | 6,0 | 19,8 |

| Isolé très~peu dense | 10,5 | 24,8 |

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, BPE 2013, distancier Métric.

graphiqueFigure 5 – Temps de trajets médians d'accès aux "paniers" ordonnés selon l’éloignement au pôle urbain

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, BPE 2013, distancier Métric.

Les disparités entre territoires augmentent lorsque l’on monte en gamme de services

Pour mesurer le temps d’accès aux services pour certaines populations, il est important d’adapter le « panier de la vie courante » et d’intégrer des services qui leur sont particulièrement nécessaires. On peut ainsi considérer un panier spécifique aux parents (encadré 3). Quel que soit le type de territoire, les temps d’accès médians à ce panier sont plus élevés que ceux constatés pour le « panier de la vie courante ». En effet, le « panier des parents » rassemble des équipements plus rares, de gammes intermédiaire et supérieure, comme les maternités ou les gares.

L’accès au « panier des parents » est aussi plus sensible aux variations de densités de population. Contrairement au « panier de la vie courante », les temps d’accès varient très fortement au sein même des pôles urbains dès que les communes deviennent peu denses. Dans les 1 800 communes des pôles urbains, le temps médian est seulement de 13 minutes (figure 6). En général disséminées au sein des pôles, des communes peu denses se concentrent le long de l’embouchure de la Somme, dans le pôle urbain de Béthune, ou bien dans les marges des départements de l’Alsace et de celui des Vosges, de Sainte-Marie-aux-Mines au Thillot, le long de la vallée d’Abondance.

En dehors des pôles urbains, la majorité de la population des communes périurbaines denses peut accéder aux équipements du « panier des parents » en moins de 5 minutes. Ensuite, plus l’on s’éloigne de la ville, plus le temps d’accès médian augmente jusqu’à atteindre 25 minutes, soit près de cinq fois plus que le temps parcouru en cœur de ville.

tableauFigure 6 – Temps médian d'accès au "panier des parents" par type de commune

| Type de commune | Temps médian d'accès au "panier des parents" |

|---|---|

| Communes appartenant à un pôle urbain | |

| très denses | 8 |

| de densité intermédiaire | 6 |

| peu denses | 13 |

| Communes appartenant à une couronne périurbaine | |

| très denses | 5 |

| de densité intermédiaire | 10 |

| peu denses | 14 |

| très peu denses | 19 |

| Communes hors de l'influence des villes | |

| peu denses | 20 |

| très peu denses | 25 |

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, BPE 2013, distancier Métric.

Aller au-delà des temps d’accès

Les temps de trajets routiers mettent en évidence les disparités d’accessibilité aux services. Il s’agit toutefois de temps théoriques ; le consommateur ne va pas nécessairement au plus près s’il a le choix. En milieu urbain, d’autres facteurs devraient être pris en compte (variété de l’offre de services de chaque domaine, desserte par les transports, saturation, coût…). En revanche, les temps d’accès routiers sont déterminants dans les espaces moins denses pour déceler les espaces plus enclavés.

Ces analyses méritent d’être complétées par la connaissance de l’offre de services, qui peut prendre des formes parfois plus difficiles à cerner : équipements de services mutualisés (station-service / épicerie, maisons de services au public, services itinérants, déplacement à domicile, marchés…), dématérialisation des services… Autant de canaux qui sont des réponses à l’enclavement, de même que les mesures favorisant les mobilités.

Les politiques publiques en faveur de l’égalité d’accès aux services

Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) est chargé de concevoir et de conduire la politique nationale d’égalité des territoires et d’en assurer le suivi et la coordination interministérielle. Il met en œuvre les dispositifs pour répondre à l’objectif de l’égalité d’accès aux services, des quartiers de la politique de la ville aux territoires les moins denses. Pour ces derniers, les comités interministériels aux ruralités ont produit 67 mesures dont plus d’une vingtaine visent à l’égalité d’accès aux services. Parallèlement, la récente loi portant nouvelle organisation territoriale de la République renforce et développe la mise en place des maisons de services au public. Le déploiement de ce dispositif de services mutualisés doit permettre d’atteindre 1 000 maisons d’ici la fin 2017. La loi stipule également que les départements devront piloter, sur leur territoire, des diagnostics pour l’amélioration de l’accessibilité des services (bibliographie). Le CGET et l’Insee se sont associés pour présenter aux départements les éléments méthodologiques et les données et analyses de cadrage pour mener ces diagnostics.

Calcul des temps d’accès aux équipements et services

Les temps d’accès aux équipements et services sont calculés à partir des distances routières fournies par le distancier Métric de l’Insee. Ils ont donc un caractère théorique car, en pratique, les trajets ne se font pas forcément en voiture, et certains critères ne sont pas pris en compte dans la modélisation (recherche d’une place de parking, feux rouges…). Ils permettent cependant d’appréhender des situations très diverses en matière d’accessibilité et d’enclavement des territoires.

Pour chaque commune, le temps d’accès à un équipement, par exemple un supermarché, est le temps d’accès entre le chef-lieu de la commune et celui de la commune équipée la plus proche. Lorsque l’équipement est présent dans la commune, on calcule la moyenne des temps de trajet entre chaque carreau de 200 m de côté de la commune et celui de l’équipement. Le temps d’accès à un panier d’équipements (encadré 3) est la moyenne des temps d’accès à chacun de ses équipements.

Le temps médian d’accès à un panier calculé pour un territoire – par exemple une région – représente la médiane des temps d’accès communaux de ce territoire. La population de chaque commune est prise en compte de sorte qu’une commune très peuplée pèse davantage dans le calcul qu’une commune moins peuplée.

L’étude se restreint à la France métropolitaine, car tous les départements d’outre-mer ne sont pas couverts par la population carroyée.

Des paniers de services et d’équipement de la vie de tous les jours

Le « panier de la vie courante » comprend 22 équipements ou services. Ceux-ci ont été choisis en fonction de la proximité, de la mobilité qu’ils impliquent, de l’importance qui leur est donnée au quotidien et de leur fréquence d’usage. Ils comprennent une grande partie des équipements de la gamme dite de proximité. Dans cette gamme, les services à domicile ont été écartés, ainsi que les équipements qui ne sont pas d’usage quotidien (agences immobilières…). Pour les même raisons, d’utilité et d’usage, des équipements relevant des gammes intermédiaire et supérieure ont été pris en compte : collèges, stations-services, supermarchés.

D’autres paniers, comme le « panier des parents », ont été élaborés pour intégrer des services plus spécialisés, utiles pour des populations particulières. Ils ont été conçus conjointement par l’Insee, l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-deFrance et le CGET. Le détail de ces paniers est disponible en données complémentaires sur le site de l’Insee.

Une typologie des communes selon leur degré de « densité »

La Commission européenne a mis au point une typologie des communes en fonction de leur degré d’urbanisation. Les communes sont classées selon trois degrés de densité. À partir de carreaux de 1 km de côté, on forme des mailles urbaines, agrégations de carreaux contigus qui remplissent deux conditions : une densité de population au carreau d’au moins 300 habitants par km² et un minimum de 5 000 habitants après agrégation. Dans une démarche identique et pour définir l’urbain dense, on forme ensuite des mailles urbaines denses qui remplissent deux conditions : une densité de population au carreau d’au moins 1 500 habitants par km² et un minimum de 50 000 habitants après agrégation.

Cette typologie européenne est complétée par la définition de mailles peu denses qui remplissent deux conditions : une densité de population au carreau d’au moins 25 habitants par km² et un minimum de 300 habitants après agrégation. Les autres carreaux sont considérés comme très peu denses. Au final, on obtient quatre types de carreaux, du très dense au très peu dense. Ensuite, chaque commune est classée selon la part majoritaire de sa population vivant dans l’un des quatre types de carreaux. La typologie de l’Insee complète ainsi la nomenclature européenne pour proposer quatre niveaux de densité :

1 - les communes densément peuplées ;

2 - les communes de densité intermédiaire ;

3 - les communes peu denses ;

4 - les communes très peu denses.

Sources

La base permanente des équipements mesure le niveau d’équipements et de services sur un territoire. Elle comporte un large éventail d’équipements et de services rendus à la population. Le champ actuel recouvre les domaines des services, marchands ou non, des commerces, de la santé et de l’action sociale, de l’enseignement, du sport, des loisirs, du tourisme, des transports et de la culture.

Le distancier Métric de l’Insee fournit pour cette étude les distances routières entre chefs-lieux de communes mais aussi entre carreaux au sein d’une commune.

Définitions

Le temps d’accès médian partage la population en deux : la moitié de la population accède en un temps plus faible au panier de services et l’autre moitié en un temps plus élevé.

Le zonage en aires urbaines de 2010 propose une mesure des aires d’influence des villes. Il partage le territoire en quatre grands types d’espaces : les grandes aires urbaines, les autres aires, les autres communes multipolarisées et les communes isolées hors influence des pôles.

Une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

– la gamme intermédiaire comporte 31 types d’équipements : police-gendarmerie, supermarché, librairie, collège, laboratoire d’analyses médicales, ambulance, bassin de natation... ;

– la gamme supérieure comporte 35 types d’équipements : pôle emploi, hypermarché, lycée, urgences, maternité, médecins spécialistes, cinéma…

Un équipement est défini comme un lieu d’achat de produits ou de consommation de services. Les sept grands domaines d’équipements (services aux particuliers ; commerce ; enseignement ; santé, médico-social et social ; transports ; sports, loisirs et culture ; tourisme) se répartissent en trois gammes :

– la gamme de proximité comporte 29 types d’équipements : poste, banque-caisse d’épargne, épicerie-supérette, boulangerie, boucherie, école ou regroupement pédagogique intercommunal, médecin omnipraticien, pharmacie, taxi… ;

Pour en savoir plus

Aliaga C., Eusebio P., Levy D., « Une nouvelle approche sur les espaces à faible et forte densité », La France et ses territoires, Insee Références, avril 2015.

Brutel C., Levy D., « Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010 », Insee Première n° 1374, octobre 2011.

Site du Ouvrir dans un nouvel ongletCGET.