L’instabilité du revenu, facteur important d’inégalité Les revenus salariaux des hommes dans le secteur privé

L’instabilité du revenu, facteur important d’inégalité Les revenus salariaux des hommes dans le secteur privé

Le revenu salarial d’une personne est la somme des salaires qu’elle a perçus dans une année, sachant qu’elle peut avoir changé d’emploi, modifié sa durée de travail, connu des épisodes de chômage... Parmi les hommes âgés de 26 à 54 ans travaillant dans le secteur privé, les inégalités de revenu salarial ont augmenté dans les années 1980, puis ont diminué dans les années 1990 et 2000. Elles ont finalement retrouvé leur niveau de la fin des années 1970.

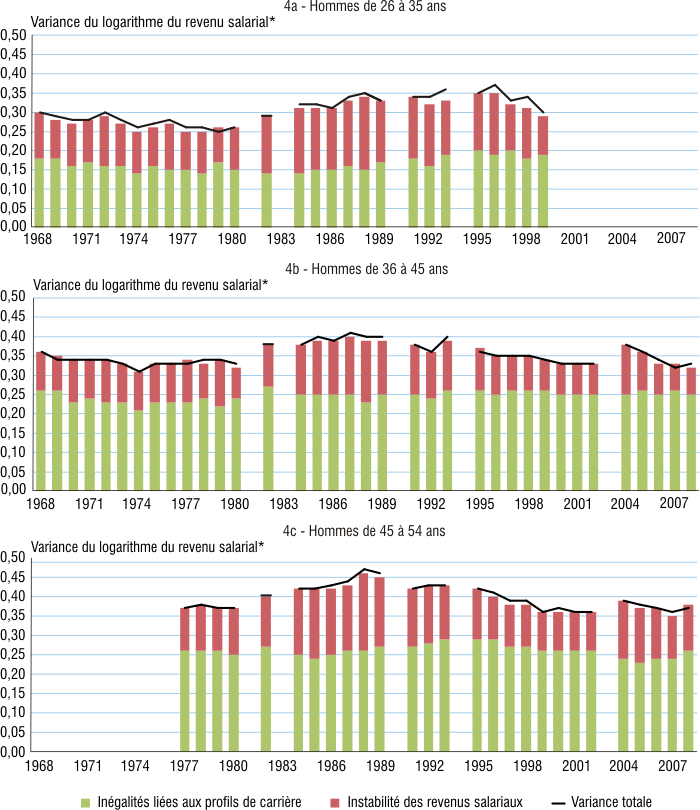

Une année donnée, les inégalités de revenu salarial entre les personnes peuvent être décomposées entre celles liées aux différences de profil de carrière salariale, d’une part, et celles liées à l’instabilité des revenus due aux à-coups des vies professionnelles, d’autre part. Pour les hommes de 26 à 54 ans travaillant dans le privé, l’évolution sur trente ans des inégalités de revenu salarial est essentiellement liée à l’instabilité des revenus, tandis que les différences de profil de carrière sont restées assez stables.

L’instabilité du revenu salarial diminue avec l’âge. En moyenne, elle est à l’origine de 44 % des inégalités de revenu salarial entre 26 et 35 ans, 30 % entre 36 et 45 ans et 34 % entre 45 et 54 ans.

- Les écarts individuels de salaires ne sont pas figés dans le temps

- Les inégalités de revenu salarial tiennent à la fois aux différences de profil de carrière et à l’instabilité salariale

- Les évolutions des inégalités de revenu salarial entre les hommes travaillant dans le privé retracent à la fois celles du salaire et des durées travaillées

- L’instabilité des revenus salariaux explique près de la moitié des inégalités pour les 26-35 ans

- L’instabilité des revenus salariaux a progressé dans les années 1980, mais reculé dans les années 1990

Les écarts individuels de salaires ne sont pas figés dans le temps

Les analyses traditionnelles des inégalités de salaires sont « transversales » : on compare année après année l’ampleur des écarts de salaires entre les personnes (voir par exemple Coudin et al., 2014). Ces analyses permettent d’apprécier comment évoluent les inégalités « globales », mais elles ne permettent pas de les décomposer entre des inégalités durables entre les personnes et des inégalités plus conjoncturelles. Une telle décomposition nécessite en effet de pouvoir suivre la situation des personnes au fil du temps.

Ainsi, les indicateurs usuels d’inégalités peuvent refléter des situations assez différentes « en termes de parcours professionnels », selon que les individus occupent des positions plus ou moins stables dans la hiérarchie salariale. Dans le cas extrême où les hiérarchies salariales seraient complètement stables tout au long de la vie professionnelle, les inégalités appréhendées retranscriraient cette hiérarchie, c’est-à-dire les écarts de revenus à l’entrée sur le marché du travail, puis l’accroissement de ces écarts au fil des carrières, du fait de progressions salariales plus fortes pour les plus diplômés. En réalité, toutefois, les hiérarchies ne sont pas figées et les positions sont parfois modifiées.

Les inégalités de revenu salarial tiennent à la fois aux différences de profil de carrière et à l’instabilité salariale

Aussi est-il utile de distinguer, dans les inégalités de salaire, ce qui relève d’une part des trajectoires individuelles régulières, correspondant aux profils des carrières, et d’autre part des écarts temporaires à ces trajectoires, liés à des à-coups dans les vies professionnelles. L’instabilité temporaire des salaires peut avoir différentes sources : ajustement des salaires à la situation économique de l’entreprise, mobilité sur le marché du travail, périodes courtes d’inactivité subie ou choisie… On décomposera donc ici les inégalités d’une année donnée en une part liée aux inégalités de profil de carrière et une autre liée à l’instabilité des salaires. La décomposition est faite sur le revenu salarial, qui est la somme de tous les salaires que perçoit une personne sur une année. Cet agrégat permet d’avoir une vision plus large des disparités salariales que le seul salaire horaire, puisqu’il dépend non seulement de ce dernier, mais aussi de la quotité de travail et de la durée de chaque période d’emploi.

La population examinée dans cette analyse est celle qui est soumise à l’instabilité des revenus salariaux du secteur privé, à savoir celle qui tire l’essentiel de ses revenus du marché du travail salarié privé. Il s’agit des personnes qui sont soit en activité salariée privée, soit au chômage sur une période donnée; on ne considère donc pas les personnes qui tirent leur revenu principal du secteur public ou d’une activité indépendante.

De plus, cette étude est centrée sur l’instabilité « subie » des revenus, et non celle qui serait choisie. Dans cette optique, le champ d’étude exclut les individus et les âges de la vie pour lesquels la non-participation choisie est importante (d’autant plus que celle-ci est susceptible d’avoir évolué au cours de la période étudiée) : les femmes, dont le taux d’activité a considérablement augmenté au cours de la période; les moins de 25 ans, car une part d’entre eux est encore en formation initiale ou en phase de primo-insertion sur le marché du travail, notamment en fin de période avec l’allongement de la durée d’études; les plus de 55 ans, car le taux d’activité à ces âges a beaucoup fluctué sur la période, du fait notamment des dispositifs de préretraite.

De fait, lorsque les femmes sont prises en compte, les grandes évolutions des inégalités de revenu salarial sont similaires, mais le diagnostic sur l’ensemble de la période est celui d’une hausse des inégalités. Le rapport interdécile s’élevait ainsi à 15 dans les années 1970 (Insee, 2014). Il a ensuite augmenté jusqu’à 25 au début des années 1990, avant de redescendre à un niveau un peu supérieur à 20. Se restreindre aux hommes conduit à des niveaux d’inégalités plus faibles, entre 10 et 20 sur l’ensemble de la période (figure 1), et très proches entre la fin des années 1970 et la fin des années 2000. La hausse du taux d’activité féminin, qui s’est accompagnée d’une augmentation du temps partiel, a conduit à des disparités plus grandes de revenu salarial.

À l’inverse, restreindre le champ sur les âges ne modifie pas sensiblement les tendances. Les inégalités, telles que mesurées par la variance du logarithme du revenu salarial, sont moins fortes pour les seuls hommes de 26 à 54 ans que pour l’ensemble des hommes de 15 à 65 ans, mais leurs évolutions sont similaires (figures 1 et 2).

Cependant, les carrières effectuées uniquement dans le secteur privé sont rares. Ainsi, 37 % des personnes ayant achevé leur carrière en 2008 ont changé de statut (public, privé, indépendant) au moins une fois au cours de leur carrière (Tavan, 2008). De ce fait, l’analyse a été menée ici sur des carrières par tranche de dix ans (26-35 ans, 36-45 ans et 45-54 ans), et plus précisément pour les hommes ayant travaillé essentiellement dans le secteur privé à ces moments de leur carrière, sans interruption de plus d’une année civile. Les inégalités sont moins fortes pour chacune des tranches que pour l’ensemble des 26-54 ans, mais, là encore, les évolutions sont similaires : hausse des inégalités pendant les années 1980 et stabilité ou baisse pendant les années 1990 (figure 2).

tableauFigure 1 – Indicateurs d'inégalité de revenu salarial dans le secteur privé des hommes de 15 à 65 ans

| Variance du logarithme du revenu salarial | Rapport interdécile du revenu salarial | |

|---|---|---|

| 1967 | 1,13 | 11,6 |

| 1968 | 1,09 | 11,0 |

| 1969 | 1,14 | 12,5 |

| 1970 | 1,01 | 10,2 |

| 1971 | 1,02 | 10,6 |

| 1972 | 1,05 | 11,3 |

| 1973 | 1,06 | 12,0 |

| 1974 | 1,13 | 11,3 |

| 1975 | 1,11 | 11,5 |

| 1976 | 1,11 | 11,8 |

| 1977 | 1,08 | 11,7 |

| 1978 | 1,17 | 13,6 |

| 1979 | 1,09 | 12,0 |

| 1980 | 1,17 | 13,0 |

| 1981 | ||

| 1982 | 1,18 | 13,0 |

| 1983 | ||

| 1984 | 1,21 | 13,7 |

| 1985 | 1,27 | 14,9 |

| 1986 | 1,28 | 14,9 |

| 1987 | 1,35 | 16,4 |

| 1988 | 1,38 | 17,1 |

| 1989 | 1,44 | 18,1 |

| 1990 | ||

| 1991 | 1,46 | 18,7 |

| 1992 | 1,48 | 19,1 |

| 1993 | 1,41 | 17,4 |

| 1994 | ||

| 1995 | 1,42 | 17,6 |

| 1996 | 1,39 | 16,9 |

| 1997 | 1,39 | 16,8 |

| 1998 | 1,36 | 16,4 |

| 1999 | 1,36 | 16,2 |

| 2000 | 1,32 | 15,7 |

| 2001 | 1,32 | 15,2 |

| 2002 | 1,19 | 13,9 |

| 2003 | ||

| 2004 | 1,24 | 14,9 |

| 2005 | 1,25 | 14,6 |

| 2006 | 1,17 | 13,4 |

| 2007 | 1,15 | 13,0 |

| 2008 | 1,16 | 12,9 |

| 2009 | 1,20 | 13,5 |

- Note : certaines années ne sont pas disponibles (voir Sources et méthodes).

- Lecture : les deux indicateurs d'inégalité (voir définitions) dessinent tous deux les mêmes évolutions : hausse des inégalités du revenu salarial dans les années 1980 et baisse dans les années 1990 et 2000.

- Champ : France, hommes salariés du secteur privé âgés de 15 à 65 ans.

- Source : Insee, panel DADS.

graphiqueFigure 1 – Indicateurs d'inégalité de revenu salarial dans le secteur privé des hommes de 15 à 65 ans

- Note : certaines années ne sont pas disponibles (voir Sources et méthodes).

- Lecture : les deux indicateurs d'inégalité (voir définitions) dessinent tous deux les mêmes évolutions : hausse des inégalités du revenu salarial dans les années 1980 et baisse dans les années 1990 et 2000.

- Champ : France, hommes salariés du secteur privé âgés de 15 à 65 ans.

- Source : Insee, panel DADS.

tableauFigure 2 – Inégalités du revenu salarial des hommes du secteur privé par tranche d'âge

| 26-35 ans (échelle de gauche) | 36-45 ans (échelle de gauche) | 45-54 ans (échelle de gauche) | 26-54 ans (échelle de droite) | |

|---|---|---|---|---|

| 1968 | 0,30 | 0,36 | 0,80 | |

| 1969 | 0,29 | 0,34 | 0,80 | |

| 1970 | 0,28 | 0,34 | 0,75 | |

| 1971 | 0,28 | 0,34 | 0,75 | |

| 1972 | 0,30 | 0,34 | 0,76 | |

| 1973 | 0,28 | 0,33 | 0,76 | |

| 1974 | 0,26 | 0,31 | 0,79 | |

| 1975 | 0,27 | 0,33 | 0,82 | |

| 1976 | 0,28 | 0,33 | 0,80 | |

| 1977 | 0,26 | 0,33 | 0,37 | 0,80 |

| 1978 | 0,26 | 0,34 | 0,38 | 0,78 |

| 1979 | 0,25 | 0,34 | 0,37 | 0,78 |

| 1980 | 0,26 | 0,33 | 0,37 | 0,79 |

| 1981 | ||||

| 1982 | 0,29 | 0,38 | 0,40 | 0,83 |

| 1983 | ||||

| 1984 | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,89 |

| 1985 | 0,32 | 0,40 | 0,42 | 0,96 |

| 1986 | 0,31 | 0,39 | 0,43 | 0,95 |

| 1987 | 0,34 | 0,41 | 0,44 | 1,03 |

| 1988 | 0,35 | 0,40 | 0,47 | 1,06 |

| 1989 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 1,12 |

| 1990 | ||||

| 1991 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 1,11 |

| 1992 | 0,34 | 0,36 | 0,43 | 1,09 |

| 1993 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 1,03 |

| 1994 | ||||

| 1995 | 0,35 | 0,36 | 0,42 | 1,03 |

| 1996 | 0,37 | 0,35 | 0,41 | 0,99 |

| 1997 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 1,01 |

| 1998 | 0,34 | 0,35 | 0,39 | 0,95 |

| 1999 | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 0,97 |

| 2000 | 0,33 | 0,37 | 0,92 | |

| 2001 | 0,33 | 0,36 | 0,94 | |

| 2002 | 0,33 | 0,36 | 0,83 | |

| 2003 | ||||

| 2004 | 0,38 | 0,39 | 0,90 | |

| 2005 | 0,36 | 0,38 | 0,91 | |

| 2006 | 0,34 | 0,37 | 0,84 | |

| 2007 | 0,32 | 0,36 | 0,83 | |

| 2008 | 0,33 | 0,37 | 0,83 |

- * Voir définitions.

- Note : certaines années ne sont pas disponibles (voir Sources et méthodes).

- Note : pour les tranches d'âge 26-35 ans, 36-45 ans et 45-54 ans, les données sont cylindrées, c'est-à-dire que les observations sur les individus ayant une année sans revenu salarial ont été supprimées.

- Lecture : les inégalités de revenu salarial (variance du logarithme) montrent les mêmes tendances quelle que soit la tranche d'âge.

- Champ : France, hommes salariés du secteur privé âgés de 26 à 54 ans.

- Source : Insee, panel DADS.

graphiqueFigure 2 – Inégalités du revenu salarial des hommes du secteur privé par tranche d'âge

- * Voir définitions.

- Note : certaines années ne sont pas disponibles (voir Sources et méthodes).

- Note : pour les tranches d'âge 26-35 ans, 36-45 ans et 45-54 ans, les données sont cylindrées, c'est-à-dire que les observations sur les individus ayant une année sans revenu salarial ont été supprimées.

- Lecture : les inégalités de revenu salarial (variance du logarithme) montrent les mêmes tendances quelle que soit la tranche d'âge.

- Champ : France, hommes salariés du secteur privé âgés de 26 à 54 ans.

- Source : Insee, panel DADS.

Les évolutions des inégalités de revenu salarial entre les hommes travaillant dans le privé retracent à la fois celles du salaire et des durées travaillées

Les écarts de revenu salarial parmi les hommes salariés du privé de 15 à 65 ans augmentent dans les années 1980 avant de baisser dans les années 1990 et 2000. Cela est vrai que l’on prenne comme indicateur des inégalités le rapport interdécile du revenu salarial ou la variance du logarithme de ce revenu (figure 1).

Ces évolutions résultent conjointement de celles du salaire journalier et des durées travaillées. Les inégalités de salaire journalier parmi les seuls salariés à temps complet ont légèrement diminué dans les années 1970 pour remonter dans les années 1980 et ont ensuite baissé continûment (Charnoz, Coudin et Gaini, 2013). Les écarts de durée travaillée ont légèrement augmenté dans les années 1980, ce qui coïncide avec les hausses du chômage, du temps partiel et des contrats courts (contrats à durée indéterminée et intérim).

L’instabilité des revenus salariaux explique près de la moitié des inégalités pour les 26-35 ans

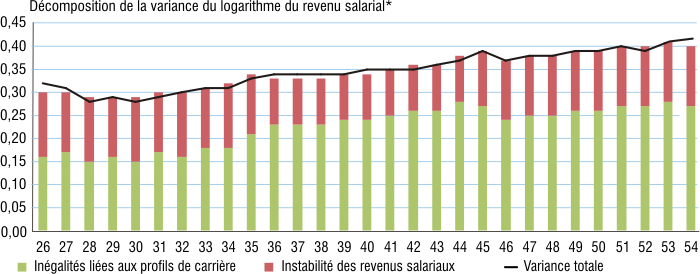

En moyenne sur l’ensemble de la période, les inégalités de revenu salarial chez les hommes salariés du privé augmentent avec l’âge jusqu’à 45 ans, puis se stabilisent avant de remonter légèrement après 50 ans (figure 3). Selon les estimations réalisées (Sources et méthodes), l’instabilité des revenus salariaux est un phénomène important, et plus marqué pour le groupe d’âge 26-35 ans. Elle est ainsi à l’origine de 44 % des inégalités de revenu salarial pour cette tranche d’âge. Cette proportion est plus faible pour les tranches d’âge supérieures : respectivement 30 % et 34 % pour les 36-45 ans et les 45-54 ans. Ainsi, alors que chez les plus jeunes, les inégalités sont plus faibles, elles correspondent davantage à une instabilité salariale. Au fil des années, ce sont plutôt les différences de parcours professionnel qui expliquent les écarts. L’ampleur des variations transitoires diminue ainsi avec l’âge; toutefois, leur persistance augmente (lorsqu’ils se produisent, les changements transitoires de revenus salariaux durent plus longtemps).

Entre 26 et 30 ans, les inégalités de revenu salarial liées aux différences de profil de carrière tendent à décroître légèrement. Il s’agit d’un phénomène de convergence jusqu’à 30 ans : les personnes qui commencent leur carrière avec des revenus faibles tendent à avoir une progression plus rapide. Cela peut correspondre aux cas de jeunes très diplômés en phase d’insertion : grâce à une progression salariale forte, ils rejoignent puis dépassent les moins diplômés qui ont terminé depuis plus longtemps leurs études. Cela peut correspondre aussi à des cas de « rattrapage » d’un mauvais départ.

graphiqueFigure 3 – Contributions des deux grands facteurs d’inégalité selon l’âge

- * Voir définitions.

- Note : le graphique regroupe les résultats des trois estimations menées sur les données cylindrées pour chaque tranche d’âge (voir Sources et méthodes). Pour chaque âge, on présente la moyenne pour les cohortes prises en compte dans l’estimation du modèle correspondant.

- Lecture : les inégalités de revenu salarial (variance totale du logarithme) tendent à augmenter avec l’âge à partir de 28-30 ans. Cette hausse est due essentiellement aux inégalités liées aux profils de carrière, alors que l’instabilité des revenus salariaux pèse davantage chez les plus jeunes.

- Champ : France, hommes salariés du secteur privé âgés de 26 à 54 ans.

- Source : Insee, panel DADS.

L’instabilité des revenus salariaux a progressé dans les années 1980, mais reculé dans les années 1990

Après une période de grande stabilité de la fin des années 1960 au début des années 1980, les inégalités de revenu salarial ont augmenté de 1980 à 1988, puis baissé dans les années 1990. Leur niveau dans les années 2000 n’est ainsi pas plus élevé que celui des années 1970. Ces évolutions tiennent largement aux changements dans l’instabilité salariale. Ainsi, les inégalités de profil de carrière ont connu des évolutions moins marquées que celles de l’instabilité des revenus salariaux, et plus différenciées selon les tranches d’âge (figure 4).

graphiqueFigure 4 – Décomposition annuelle par tranche d’âge de la variance du logarithme du revenu salarial*

- * Voir définitions.

- Note : certaines années ne sont pas disponibles (voir Sources et méthodes).

- Note : les graphiques regroupent les résultats des trois estimations menées sur les données cylindrées pour chaque tranche d’âge (voir Sources et méthodes). Pour chaque âge, on présente la moyenne pour les cohortes prises en compte dans l’estimation du modèle correspondant.

- Lecture : les inégalités de revenu salarial (variance totale du logarithme) des hommes de 26 à 34 ans ont légèrement diminué dans les années 1970, puis ont augmenté dans les années 1980 et 1990. Ces évolutions sont principalement tirées par celles de l'instabilité des revenus salariaux. La variance entre cohortes (non prise en compte par le modèle) n'est pas représentée ici car elle ne représente qu'une part très faible de la variance annuelle totale.

- Champ : France, hommes salariés du secteur privé âgés de 26 à 54 ans.

- Source : Insee, panel DADS.

Sources

Les données sont issues du panel DADS géré par l’Insee. La déclaration annuelle de données sociales (DADS) est une déclaration administrative que doit remplir chaque entreprise employant des salariés. Elle décrit les établissements dans lesquels ils ont travaillé, les caractéristiques des postes qu’ils ont occupés et les rémunérations correspondantes. Ces déclarations servent au calcul des droits sociaux des salariés. Le panel DADS géré par l’Insee rassemble les informations issues de ces déclarations depuis 1967 pour un échantillon de la population française. Il permet en particulier de suivre la situation de l’ensemble des personnes nées en octobre d’une année paire, soit 1/25e de la population française, sur la période 1967-2009.

Les DADS couvrent le secteur privé, à l’exclusion des particuliers employeurs. Les données du panel relatives aux années 1994 et 2003 n’ont pas été utilisées, la proportion de déclarations non identifiables étant relativement élevée ces deux années (plus de 10 %). Le panel ne couvre par ailleurs pas les années 1981, 1983 et 1990, les déclarations n’ayant pas été exploitées ces années-là. Au total, les estimations réalisées dans cette étude portent sur la période 1967-2009, à l’exception des années 1981, 1983, 1990, 1994 et 2003.

La variable analysée dans cette étude est le revenu salarial privé annuel (en euros constants de 2009). Il correspond à la somme de tous les salaires nets perçus par un individu dans le secteur privé au cours d’une année. L’instabilité étudiée est donc celle des revenus primaires, avant revenus de remplacement.

Les limites de l’analyse tiennent principalement au contour des revenus appréhendés. En effet, les DADS ne fournissent pas d’information, notamment, sur l’emploi dans le secteur public et celui des indépendants. Il en résulte un effet de sélection de la population d’étude : la composition de celle-ci a en effet évolué au cours de la période observée avec l’extension massive du salariat, la hausse de l’emploi public et le développement probable des carrières mixtes public-privé.

Une modélisation en logarithme plutôt qu’en niveau a été retenue, comme il est d’usage dans la littérature sur les revenus salariaux. Ceci revient implicitement à supposer que les aléas liés aux à-coups des vies professionnelles sont d’ampleur proportionnelle au revenu moyen des individus.

La mesure des évolutions de l’instabilité des revenus nécessite d’observer plusieurs cohortes, pour pouvoir dissocier l’effet temporel et l’effet d’âge. Des cohortes pour lesquelles les débuts de carrière ne sont pas observés sont ainsi incluses. C’est pourquoi cette étude raisonne en cohortes de naissance plutôt qu’en cohortes d’entrée sur le marché du travail.

On recourt à une modélisation du logarithme du revenu de chaque individu, selon son année de naissance et l’année considérée. Le revenu est supposé être la somme de trois termes : un terme qui traduit les profils de revenu moyens des différentes cohortes, qui peuvent être des objets d’étude à part entière mais qui ne sont pas commentés dans le cadre de cette étude; un terme qui traduit l’hétérogénéité des parcours professionnels des individus, du fait de différences dans les niveaux de revenu mais aussi dans la croissance des revenus; un terme d’instabilité qui modélise des chocs éloignant les revenus de leur trajectoire de long terme.

Le modèle fournit une décomposition des inégalités de revenu salarial à l’intérieur de chaque cohorte, mais ne fournit pas d’analyse pour les différences entre cohortes. Cependant, celles-ci représentent moins de 1 % de la variance en moyenne sur les tranches d’âge de dix ans.

De plus, le niveau moyen des revenus salariaux évolue d’une année à l’autre, et cette volatilité macroéconomique affecte tous les individus. Cependant, comme ce phénomène ne joue par sur les inégalités de revenu annuel entre individus, il n’est pas pris en compte dans le modèle. Les fluctuations du revenu salarial moyen sont de toute façon relativement faibles : sur les périodes étudiées, la variance inter- annuelle du logarithme du revenu salarial vaut respectivement 0,004, 0,005 et 0,002 pour les tranches d’âge 26-35 ans, 36-45 ans et 45-54 ans, à comparer avec une variance intra-annuelle de l’ordre de 0,4.

La modélisation des revenus en logarithme ne permet pas d’intégrer les revenus nuls, ce qui crée une attrition a priori endogène. En effet, l’instabilité des revenus n’est pas sans lien avec la probabilité de ne pas travailler pendant une année civile entière. Cette étude propose une stratégie originale pour traiter cette question, développée dans le document de travail (bibliographie). Elle consiste à harmoniser les durées des périodes de sélection pour toutes les cohortes, tout en conservant une structure par âge constante sur la période d’estimation.

Définitions

Indicateurs d’inégalité : deux indicateurs sont utilisés dans cette étude pour apprécier les inégalités de revenu salarial :

- le rapport interdécile du revenu salarial : rapport entre le 9e décile de la distribution des revenus salariaux (revenu le plus bas des 10 % de salariés les mieux payés) et le 1er décile (revenu le plus élevé des 10 % de salariés les moins payés) ;

- la variance du logarithme du revenu salarial : cet indicateur prend en compte l’ensemble de la distribution des revenus salariaux et pas seulement l’éloignement entre les déciles extrêmes.